Wed, 12 Jly 2006 02:15:08 +0900

SUB : 前略、ペニーレイン。

今、漫画喫茶から書き込んでるよ。久し振りだけど楽しいね。やっぱり漫画はやめられないな。好きでね。昔から好きだったけど、やっぱり、彦ノフと出会ってからますます気になるようになったね。友達がやっていることだから、アドバイスできることならしてあげたいよ。

とまあ、美談風にはじめてしまったけれど、今こうやってマンキツにいるのは単にうちにクーラーがないからなんだ。パソコンが秋葉原のソフマップで買った五万の中古だから、なんだか逆説的な表現になるけれど、暑くなるとすぐにフリーズするんだ。まあ、弁当箱みたいな形の旧式だからしょうがないよね。

で、君にメールを送るときは漫画喫茶のナイトパックを利用するということにしたというわけさ。まったく、昨今の漫画喫茶の快適さには驚かされるね。金さえ続けば、ぼくはここに住みたいよ。ペニー、君は小説を利用したこういう施設を思いつくかい? そういうビジネスモデルを考えつけなければ、小説の将来もまな板の上の鯉、言い換えれば、皮を向かれた桃色ピーチだよ。

さて、今回はとばぎんの物語よりも先に、君の質問に答えよう。

まず何度も繰り返すけど、いいことは小説じゃない。ぼくの文学的知識が多すぎるのを怪しんでいるみたいだけど、それは単に大学が文学部だったからだよ。昨今の就職事情じゃ、大学で文学を一生懸命学ぶよりインターンやバイトに励んだ方がよしとされるけど、ぼくはバリバリ文学に励んだからね。だからいま警備員なんてやってるのさ! それにそもそも、いいことは小説よりずっと枠の大きい仕事だよ。ちょっと表現が文学的なのは、癖みたいなもんさ。

たとえば、ぼくはブログを持ってるけど、そこにヤフーBBを配ってた頃のことがこう回想されてるんだ。

その春、ぼくは人々のつながりを無償で配っていた。どんなに遠く離れていても、寂しくなったりしないように。

どうだい、けっこうロマンチックだろう? CMのキャッチコピーになりそうじゃないか。そんなご大層な気分で働いてたわけじゃないし、給料も貰ってたから、なんだかんだで無償じゃないんだけど。

その前の無職だった頃はこんな風に書かれているね。ポール・ニザンの紀行文『アデン・アラビア』の名高い書き出し「ぼくは二十歳だった……それが人生で一番美しい季節だなんて誰にも言わせない」のパロディさ。

ぼくは無職だった……それが人生で一番美しい季節だなんて誰も言ってない。

大学の頃はこう回想されてるよ。なんのパロディかわかるかな?

そこは西新宿のとある洋書店だった。二十歳の彼は踏み台に昇り、まだ読んだことのない本を探していた。ドゥルーズ、フーコー、デリダ、ロブ・グリエ、ソレルス、トゥルニエ……。

そのうちに日の暮れは迫り出した。しかし彼は熱心に本の背文字を追いつづけた。そこに並んでいるのは、フランス文学というより、彼の青春そのものだった。クンデラ、ル・クレジオ、ビュトール、エシュノーズ、ウエルベック……。

彼は踏み台の上に佇んだまま、窓から外の通りを覗いていた。

「人生は一行のあいだみつをに如かない」

そう謳うポスターの前で立ち止まる男を、彼はしばらくのあいだ見つめていた……。

さあ、ペニー、わかったかい? 答えは『或る阿呆の一生』さ。芥川竜之介絶筆の作だよ。ぼくはこういう暗い小説が大好きでね。しかも、この小説を収録したちくま文庫についている写真の芥川は麦藁帽子をかぶってるんだ。こんな暗い小説なのに、麦藁帽子だよ? なんだかすごくメロウな気分になるね。

次にぼくが君のヒモになることを狙っているという、あられもない疑惑だけど、そいつはペニー、誤解だよ。ぼくはいつだって現実と真っ向勝負してきたし、他人の世話になることはこれからも極力避けていくつもりだよ。

事実、これからぼくのお話は、プロレタリア文学的な様相を醸し出すことになる。それを読めば、ぼくがヒモ志望だなんて疑いは抱けなくなるはずだよ。

そうそう、キャプテン・ニートを覚えているかい? ぼくを「GALぱにっく」に連れて行ってくれて、君と引き合わせてくれた彼だよ。彼はあれ以来ずっと仕事をしていないんだ。すごくファックだろう? 毎日インターネッツで大富豪の対戦をしているんだ。キャプテン・ニートというのは、そのときのハンドル・ネームなんだ。彼がどうやって生きているのか……これは一つのミステリーだよ。まあ、たぶんママンからお小遣いを貰ってるんだろうけれどね。ヒモ志望っていうのは、彼みたいなのをいうんだよ。

ところで、異名といえば、君の「まろん」もなかなかだったよね。はじめて出会ったとき、ぼくは心の中で百回「ファック!」と叫んだよ。そのスペッシャルなセンスにね。

ああいう源氏名っていうのは、自分で決めるのかい? それともマネージャーかなにかが決めちゃうのかい? ぼくの予想だと後者かな。君みたいなおシャレビッチが「まろん」なんてダサい源氏名にするわけないもんね。

ともかく、ぼくがヒモを目指すようなファックな警備員じゃないってことは、これからはじめる物語でわかってくれることと思う。

さて、ペニー、君はこんなに駄目なとばぎんビルがまともな職場としてこの世に存在していることを不思議に思ったかもしれない。

でも、うちの会社は業界三十二位、売上十九億、純利一億二千万のれっきとした株式会社なんだ。千葉とか群馬には子会社を抱えているよ。

もともとうちは、とある財閥系不動産の子会社で、そこが建てたビルの管理業務を委託することで持っているんだ。とばぎんビルのような非系列企業との契約がメインではないんだよ。

財閥系のビルは三十階建てが二棟とか、巨大なものばかりで、百人体制ぐらいで働くんだ。当然、とばぎんビルみたいに小さい現場は、契約単価が小さくてあまり儲からないから、花形じゃない。もしうちの正社員がとばぎんビルに来たら、それはすなわち左遷を意味するんだ。うちの呑海さんは窓際族みたいなものだよ。ある意味メロウだね。

そうそう、獄寺さんなんかはね、それまで塗料メーカーかなにかに努めてて、部次長ぐらいまでは行ったらしいんだ。それで突然リストラの憂き目に遭ったというのが本人の弁で、額面どおりとは思えないけど、一応は会社組織のなんたるかを知ってるわけだろう? だからたまに呑海さんのことをこうやって罵るんだ。

「まあ、ここにいるってことは閑職だな」

毎度のことなんだけど、ぼくは「そうなんですか?」と世間知らずに尋ねることにしている。誰かへの評価を口にすることは控えた方が得策だからね。でも、内心じゃ「ファック!」と毒づいてるよ。

獄寺さんはすごく愛嬌があって、とばぎんビルの地下にある料亭はくろを「ドクロ」、子供の頃に見世物小屋で見た「ろくろ首」を「ドクロ首」と言い間違えるほどのドクロフリークで、「ミスター言い間違い」と読んでもいいスペッシャルな人なんだけど、こういうところはあんまり好きじゃない。たしかに呑海さんは閑職にいて、獄寺さんより十歳も下だけれど、当の獄寺さんはとっくにリストラされて、呑海さんの三分の一の年収で部下として働いているわけだからね。獄寺さんが「三年以内に会社を辞める若者」に向ける批判基準(まだ使えねえんだからしょうがないだろ!)をそっくりそのままを適用すれば、リストラされたのも「使えないから」ということになってしまうけど、誰もそんなこといいやしない。「立場が上の人は敬え」、「雇ってくれる人には感謝しろ」などとファックなご高説を垂れる前に、自分を省みてほしいよね。似非キリシタンの分際でこういうのもなんだけど、優しさは誰かに求めるもんじゃなくて、無償で与えるものだよ。

とまあ、とばぎんは単にユルユルの現場ではなく、社会のはぐれ者が集まる分だけ、ダークサイドもあるわけさ。そういうところはこれから少しずつ紹介することになるだろう。

話を少し戻そう。

とばぎんビルは日本橋事業部に所属する一現場だ。そのダメさは二十ぐらいはある事業所所轄の現場の中で一、二を争う。

ぼくは一昨年の暮れ、とばぎんビルのダメ好敵手である福田ビルヂングに行ったことがあるんだ。とばぎんビルと同じく非系列企業の持ちビルで、十階建てと小さく、現場も一日わずか五人体制。とばぎんビルの前を通る中央通りを京橋の辺りまで進んだ所にある。

なぜぼくが応援に呼ばれたか? この理由がまたスペッシャルなんだよ、ペニー。君みたいな世田谷育ちのお嬢さんとは無縁の話さ。

「すみません、血矢さんは?」

と、ある日のこと、福田ビルヂングの受付を訪ねる男がいた。警備員を名指しで尋ねてくるなんて、まずない。しかも、ダークスーツに身を包んだ三人組。アイパーをあてた髪や、金のネックレス、派手な腕時計などで筋モンだと見てとれた。血矢さんはちょうど仕事を上がるところで、ロッカー室で着替えているはずだったが、受付にいた警備員は機転を利かせてこう答えた。

「生憎、今日は欠勤ですが……」

「散れ!」

ヤクザ者は答えまでのわずかなタイムラグを見抜いて、素早くそう言ったという。まるで忍者みたいだろう? で、実際に忍者みたいにババッと散って、正面と裏口の合計三ヶ所を塞いじまったんだとさ。焦った警備員はロッカー室の血矢さんにことの次第を伝えにいった。

「そうですか。ありがとうございます」

血矢さんは落ち着いて頭を下げると、エレベーターで屋上に上がっていった。ペニー、君はあんまり知らないと思うけど、丸の内みたいにビルが林立している地域では、防災上、ビルの屋上同士が繋がっているケースがあるんだ。血矢さんはそこを伝い、二件隣のビルから逃げたのさ。

「それで、それっきり戻ってこなかったんですよ。音信不通です」

福田ビルヂングの受付で、饒舌屋の警備員が教えてくれた。その血矢さんの代打で来たぼくを話し相手にできる喜びが、彼を普段以上にお喋りにしていたんだろう。

「でも、会社の名簿で家とかもわかるんじゃないんですか?」

「いや、それがね、なんだか横浜の寿町で転々としているような人だったらしいんですよ。借金で全国逃げ回ってたんですって」

「へえ。でも、なんでそんなことわかったんですか?」

「ほら、うちは警察関係の人がたくさんいるでしょ? その伝手で調べたんですって」

「そんな人がなんで入社できたんです?」

「まあ、入る時だけ書類を揃えるのは難しくないですし、いちいち身上調査もしてられないでしょ。なんでもね、この業界は五人いたら、一人はその類らしいですよ」

饒舌屋は右の手の平に左手の人差し指を添えた。短い指はずんぐりとして、なんだかその統計を誇っているみたいに見えた。

ペニー、お嬢さん育ちの君に説明しておくと、横浜の寿町はいわゆるドヤ街だよ。一泊二千円以下の宿(これをひっくり返して「ドヤ」さ)がたくさんあって、日雇い労働者が集まるんだ。東京の山谷とか、大阪のあいりん地区が有名かな。公共事業が下火の今では人も少ないけど、住む町を追われた人が逃げ込むにはうってつけの場所だよ。「寿町を転々として」というのは、住所不定だったってことさ。

とにかく、ぼくは福田ビルヂングでの勤務を終え、新たな知識を得たような気になっていた。チャリンコをこいで中央通りを進む。綺麗な格好をしたOLやリーマンたちが、忙しげに歩を進め、車道ではタクシーが長蛇の列を作っている。この通りで外車を見つけることはぜんぜん難しくない。

そんな通りから一本入ったところにあるビルでは、住所不定の人が警備業についている。世界は見た目じゃわからない。そんな当たり前のことが今さらのようにぼくの頭をよぎったんだ。

ペニー、キャバクラで働いていた君はそういう修羅場を見たことがあるかもしれないし、お父さんが株で失敗したときにそんな雰囲気を味わったかもしれない。でもね、水商売や証券業界での没落というのは、没落する警備員の味わう惨めさとはわけが違うよ。株で失敗して警備員をするとか、水商売できなくなったオバさんが清掃のバイトをするっていうのはよく聞くけれど、この業界を失敗したらもう行く先があまりないからね。

さて、日本橋の高島屋の前を横切ったところで、ぼくはチャリンコがパンクしていることに気付いた。この頃のぼくはすでに千葉の実家を出て、都内で一人暮らしをしていた。チャリンコは大事な通勤手段だから、直さないことには帰れない。

ぼくはとばぎんビルに寄り、自転車屋の場所を聞いた。呑海さんは神田まで行かないとないと答えた。中央区の自転車屋は、会社の外回り用チャリを対象としているから、五時ごろには閉まってしまうんだ。

「あ、じゃあ、着替えてそのまま帰りますんで、失礼します」

と、ぼくは1F警備室を出ようとしたが、呑海さんが呼び止めた。

「いいよ、そのまま行ってきて、タイムカード押しなよ。パンク直るまで残業つけてあげるから」

「いいんですか?」

「もちろん。わざわざ福田ビルヂングまで行ってもらったんだから」

「恐縮で~す」

ぼくはそう言うと、いったん神田の自転車屋まで行って、修理を待つあいだ、呑海さんの空残業晩酌につきあった。

「そういえば、今日、凄い話聞きましたよ。福田ビルヂングの」

ぼくは血矢さんの話をした。しかし、名前は出さなかった。プライバシーへの配慮のつもりだった。しかし、呑海さんは酒で朱くなった笑顔を浮かべながら、「それは察するに、血矢さんだな」と言い当てた。

「なんでわかったんですか?」

「その人、前にうちにいたんだよ」

ぼくは思わず昇天しそうになり、とばぎんビルのダメコレクションの充実振りに感心した。「すべてのダメはとばぎんに通ず」だ。

そういえば、油田さんにもたまに電話がかかってきていた。名前を名乗らない怪しいやつだ。「名前、言わないんですけど」と取り次ぐと、油田さんはいそいそと受話器をひったくって抱え込む。当直の夜なんて凄まじい長電話をしているし、しかもその口調がすごくへりくだっているのだ。ぼくはそれとなく呑海さんに訪ねた。油田さんも借金をしているのか、と。

「どうだろうねえ、わからないねえ、そればかりは」

呑海さんはそういうと、大五郎をマグカップに注いだ。とぷとぷというその音は、冬の暗過ぎる夕闇に負けまいとする蛍光灯の光の中で優しく響いた。

ダメな人を見るにつれ、自分が偉くなったような気がするものだけど、あれは大きな錯覚だね、ペニー。

ぼくが福田ビルヂングでの勤務を終えた一週間後、とばぎんビルの1F警備室では新しい御触れが出されていた。こんな文書だ。

「なんですか、これ?」

ぼくが訪ねると、獄寺さんがくるりと振り向いて答えた。

「エリア・マネージャーからのお達しだよ。見つかったら厳重注意だってさ」

「なんで急に駄目になったんですかね? 前はオッケーだったじゃないですか」

「前も駄目だったけど、黙認状態だったんだよ。それがね、先日、たまたま誰かさんがぷらぷらしているのを、新しく来たマネージャーが見つけちゃったんだってさ」

「上衣って、夏でもですかね?」

「さあ、どうだろう。こんど来るっていうから、聞いてみなよ」

ぼくはなんとも釈然としなかったが、その日に一緒だったChanが教えてくれた。ぷらぷらしていた人っていうのは、ぼくのことらしいのだ。日本橋事業所は神田にあったから、自転車の修理に向かったときに見られたんだろう。

「なんですかそれ。Chanにはぼくの名前出してたんですか?」

「普通に言ってたよ。ルシもFUCKだな、ぐらいのトーンで」

「なんですか、それ。バカにしてますよ。みんなだって制服で外出してるじゃないですか」

「まあ、フェル樹は基本的に運がKNIGHT!」

たしかに、Chanの言う通りだった。このとばぎんビルでは一、二を争う真面目ナイトなのに、ちょっとした不運から裁かれることになるんだ。ぼくは新しいエリア・マネジャーとやらに敵意を燃やした。

ペニー、ちなみにエリア・マネージャーとはね、その地域を監督して回る人のことだよ。まあ、見張り番だね。ビルの中には一人の現場もあるし、そもそも真面目で能力のある人は警備のアルバイトをする羽目に陥らないから、怠けないように監視する必要があるんだ。

しばらくたって、斎木さんと名乗る新しいエリア・マネージャーが現れた。警察で刑事課にいたという斎木さんは、眼鏡をかけ、恰幅もよく、一見して鷹揚そうだったが、眼鏡の下の眼はあくまで鋭かった。いや、鋭いというより、人を吟味する目だ。

「ほお、君がルシくんか」

と、斎木さんは1F警備室で座哨していたぼくを見つけていった。

「あ、はじめまして。どうしてご存知なんですか?」

「いや、なに。君はいいことをしているんだろう? 事業所じゃ有名でね」

「ああ、そうなんですか。ありがとうございます」

と言いつつ、それが嘘だということはわかっていた。ペニー、彼がぼくの名前を知った経緯はありありと想像できるよ。彼は事業所のある池田ビルの五階から、制服でチャリンコを押しているぼくを見つけたろう。そして、「誰だ、あいつは?」と呟いたろう。周りにいた人、例えば池谷氏か誰かが「あれはとばぎんビルのルシ君じゃないですかね」とでも伝えたろう。斎木さんはきっと、「ふん、ルシか……」とまるでそれが唾棄すべき名前であるかのように呟いただろう……。

ぼくと挨拶を終えた斎木さんは、呑海さんに小言を言いはじめた。呑海さんは「買い物や食事の時も着用でしょうか」と、尋ねた。その言葉尻を捉え、斎木さんの口調は厳しくなった。

「あんたねえ、一般の人は、警備員と警察の服装の違いなんてわからないんですよ。なにか事件が起きて、助けを求められたらどうするんです? できませんじゃ通じないの。そうならないように、上衣を着なさいと言ってるんです。警察でもそうしているよ」

いつもならもう少し食い下がる呑海さんも、斎木さんの「あんた」という暴君的口調に怯えたのか、「まったくその通りです」と、濡れ鼠のように従順になってしまった。

斎木さんは他にもいくつか注意をした。ぼくらは敬礼の拙さを指摘された。斎木さん曰く、立哨時の挙手敬礼がなってないというのだ。みんな頭をぺこりと下げて敬礼するが、あれは脱帽時の敬礼で、立哨中は帽子をかぶっているのだから、挙手敬礼をしなければならない。

ペニー、君は右手をシュタッと上げる敬礼を見たことがあるだろう? あれはね、もともと、中世ヨーロッパの騎士の伝統なんだ。彼らはふだん鉄仮面をかぶっている。で、王様と謁見をするときなんかは、その鉄仮面を手で開けるんだ。その動作が由来となって挙手敬礼が生まれた。軍人や警察組織にとって、この様式美は絶対に守らなければならないものの一つなんだ。手を上げる動作が機敏でなくてはならないし、指先はきちんと帽子のツバの付け根辺りにこなくてはならない。手の平の角度が少しでも曲がっていてはいけないし、左手で敬礼なんかした日には殺されてもおかしくないそうな。

敬礼に込められたそういう意味はぼくも知っていた。それに、とばぎんビルの面々の挙手敬礼がひどいということも。マユミさんに至っては、肩が壊れて上がらないから、野球のサイドスローみたいだしね。

しかし、斎木さんが間違っているのは、ぼくらが一応、東葉銀行東京支店の玄関にいるのを忘れているということだ。

ペニー、君は銀行にいる警備員を見たことがあるだろう? 東京三菱とか、三井住友とか、ああいうメガバンクにはたいていいるね。彼らが客に向かって挙手敬礼をするところを見たことがあるかい? ないだろう。挙手敬礼は威圧的だから、あんなものをやったって、一般のお客さんに誠意は伝わらないよ。それに、昼休みにもなれば、膨大な数のお客さんが訪れるんだ。いちいち挙手敬礼なんてしてられないよ。あれはいわば、仲間内の隠語的コミュニケーションさ。そもそも、ぼくらはポリ公と違い、なんの権限も持たない。どんな店にもウザい客は来ると思うけど、ああいう手合いを追い出す権限さえないんだぜ? ぼくらはニコニコしてなきゃならない。警備員っていうのはね、ペニー、ほんとうに絡まれるんだ。制服のネクタイがピン式になったのだって、引っ張られて首を絞められるトラブルが続出したからなんだよ。斎木さんは刑事だったから、そういうことがわからないんだ。

とはいえ、それを斎木さんに言える雰囲気じゃなかった。

「こんど来るときは、きちんとチェックするから、できるようにしておいてくださいよ」

斎木さんはそう言い残し、とばぎんビルを去っていった。ぼくたちは膨大な数のお客さんたちにぺこぺこ頭を下げながら、いつ来るかわからない斎木さんが来たときだけビシッと挙手敬礼をしなければならなくなった。

「まあ、俺は絶対しないよ、そんなこと。面倒くSIGNだもん」

怠惰の最高峰サボリマンジャロことChanは、乾燥ワカメをボリボリ食いながらいった。彼は冬になると、ズボンだけ制服に着替えて、上はトレーナーのまま警備ジャンパーを羽織ってごまかしていた。

「そうですよね。あんなの、警察の縄張り意識みたいなもんじゃないですか」

「そうそう。フェル樹、あいつに言っCHINAよ、あんたはもう警察じゃなくて、警備員だってね」

「そうですよね。嫌ですね、自分だけは変わらずにいられると思ってる人って」

と、いいながらも、ぼくは斎木さんの登場がとばぎんのあり方を変えてしまうんではないかと、薄々感じていた。

斎木さんは三日と開けずにとばぎんビルを訪れるようになった。前のエリア・マネージャーの三倍ほどの頻度だ。十分ぐらいで帰ってしまうから、そんなに苦ではないけれど、心理的プレッシャーにはなった。まるで監視されているような感じだ。

とばぎんビルを監視して何になる? ペニー、それがぼくの感想だった。しかし、その理由は思わぬことから判明することになる。

警備員には現任教育というものが義務づけられていた。三ヶ月に一度、四時間の講習を受けるんだ。たしか、ぼくがとばぎんビルに配属される前に受けたスペッシャルな研修については説明したよね? あの正式名称は新任教育というんだ。こういう教育は警備業法によって義務づけられている。正式には忘れたけど、年間十六時間をある程度以上の期間を開けずに、とかね。

なぜかというと、昔の警備業というのは、ヤクザのやる用心棒みたいな感じで、あまりイメージが良くなかった。それで、警備員の質を保っていますよというエクスキューズとして、こういう教育があるんだ。

斎木さんが配属された一月ほど後、つまり、二〇〇五年二月のことなんだけど、本社のあるダーマスビルで現任教育が行われ、個人情報保護法について説明された。

ペニー、君はおぼえているだろうか? 去年か一昨年、個人情報漏洩の問題がずいぶん取り沙汰されただろう? ヤフーやらローソンやらジャパネットたかたやら、そういう企業の顧客データが何十万人分も流出した。大抵は人為的なもので、要するに、データを盗んで転売する奴らが従業員の中にいたってことだ。個人情報保護法は、そういう事件を受けて作られたものだったよね。

ペニー、ぼくはすぐさま危機感を覚え、手を上げて質問したよ。いつもは少しでも時間が早く過ぎるのを待っているというのに。

「具体的にどういう影響があるんですか?」

「お、ルシくん、積極的だな!」

やる気墓場の現任教育で珍しく質問が出たことが嬉くてたまらないのか、講師はぼくの名札を凝視しながら頬を緩めた。

「そうだな、たとえば、顧客データがある部屋は、IDカードがないと入れないようになる。入室はかなり制限されるようになる。君はどこのビル?」

「とばぎんビルです」

「機械警備は入ってるかい?」

「えっと、一、二階は普通の銀行なんで、機械警備ですけど、他のテナントさんはありません。銀行も営業店舗じゃないところは、ぼくらが巡回しています」

「それなら、銀行の中はこれから入れなくなるかもな。金融関係は特にうるさく言われるから」

「と、言いますと?」

「いや、この法律ではね、まだ移行期間だけど、保護義務みたいなのがあるんだ。入室管理をちゃんとしないところは、営業停止になるかもしれないんだよ。とくに金融機関はね」

「じゃあ、もう中には入れないんですか?」

「そうなるだろうね。ゆくゆくは機械警備になるんじゃないかな?」

「ラッキー!」

Chanが彦ノフに囁いていた。怠惰の王ロード・オブ・サボリングである彼は無邪気に喜んでいるし、その点は彦ノフも一緒だった。ぼくはなんだか脱力し、そこで質問を終えてしまったが、昼休みに講師を捕まえて、しつこく問いただした。

現任教育を終えてわかったのは、とばぎんビルの追い詰められた現況だった。

そうだ、ペニー、ここからは少し退屈なお話になるから、またしてもセリーヌ風に書くことにしよう。

とばぎんビルにはなんの取り得もなかった……採算を取れる要素がどこにもない、自分たちを安売りするしかなかった、まるで、梅毒で鼻の欠けた売春婦みたいに……千葉証券はもう機械警備の導入を決定済みだった……とばぎんのすべての部署は、駐車場にある不要書類保管庫(ようするに紙ゴミ部屋だ!)にいたるまで、カードキーがないと入れなくなった……料亭のはくろだって、機械警備を導入するって話だ……なかもとは製薬会社だから、当面はしないって言うが、それだっていつまでだかわかりゃしない……もしそうなったら、ぼくらが巡回できるのは廊下と階段と便所だけだ、存在意義とやらを疑われ出すのもそう遠くない時期だろう……昔はよかった、ぼくらは強力な門番だった……たとえば、4Fにある電話交換室ことサーバールームには、とばぎん海外営業部の花形社員だって、ぼくらに鍵を開けてもらわなきゃ入れなかった……獄寺さんはよくこう言い間違えたもんだ、「ルシくん、電気イス開けといて!」……それがいまじゃどうだ、花形社員たちは自分で鍵を管理するようになっちまった……ホワイトカラーがブルーカラーの仕事を奪ったんだ!……そう、実際にぼくらはブルーカラーだった、制服の襟は言い訳のしようがないほど青かった……この世にはホワイトカラーと機械以外にいなくなるだろう、昔からずっと言われてきたことだ……くそっ、ぼくはいっそのこと、古典的な戦いに身を投げちまいたい……ぼくは機械破壊者になるんだ、ぼくの商売敵を全部殺しちまうんだ!……でも、実際にそうしたら、ぼくは捕まるだろう、受動的センサーが発動して、セコムだかアルソックだかの屈強な警備員が駆けつけるだろう……そうしたらぼくは新聞種で、とんだお笑い種だ、スポーツ紙の第三面を飾るだろう……「警備員、機械に嫉妬」……まったく、あいつらはよくできてやがる、ロボットの生みの親カレル・チャペックが考え出したロボット三原則をきっちり守ってるんだ……「主人の命令に歯向かってはならない」・「人間を傷つけてはならない」・「以上の二点を守った上で、自分の身を守らなくてはならない」……まるで鉄腕アトムだ……実際、あの機械どもめ、四六時中見落としがないという点にかけては、いいことにかまけているぼくなんかよりずっと優秀じゃないか、少なくとも、不健康数え役満のマユちゃんなんかよりはずっと!

――マユちゃんの悪口を書かないで!

ペニー、君はそうツッコんだね? 心優しい君の怒りはもっともだ、ぼくが悪かったよ。でも、ぼくがセリーヌ的に吐露した危惧から引き出せるものはないかい?

そう、これまでやる気のない事勿れ主義者ばかりだったはずのエリア・マネージャーが急に厳しくなったのは、必ずしも斎木さん個人の資質というわけではないんだ。これまでのエリア・マネージャーたちも、だいたい斎木さんと同じ警察出身者だった。警備業界は警察官の天下り先というほどじゃないけれど、有力な再就職先なんだ。警察退官者は面倒な資格試験を受けずとも、警備員を指導する資格を持つからね。ただ、だいたいの人はすぐに定年を迎えるわけだから、がんばって改革をする気にもならず、すべてがなし崩しになるんだよ。

しかしね、ペニー、個人情報保護法の導入によって事態は変わった。

データ流出を防止するために、人の出入りを制限する。こういう流れの先に浮上してくるのは、信用ならない人間の担う常駐警備から、裏切ることのない機械警備への変更だよ。セコムの一人勝ちさ。まったく、『プロジェクトX』に取り上げられるだけのことはあるよ。凄い先見の明だ。君はセコムの純利益を知ってるかい? 二位とは営業利益が桁一つ違う、ダントツの一位だよ。警備業界は「二強全弱」といわれてるんだ。広告業界と一緒だね。

こういう場合、うちみたいに機械警備をやっていないところはジリ貧になってしまう。じゃあどうするかというと、答えは簡単さ。うちはグループ企業の一員だし、親会社である不動産のデカい持ちビル(六本木ヒルズとか丸ビルみたいなの)を警備する目的で作られた会社だろう? 役員会がアッサリ方針転換しちゃうんだ。動きは早いよ。すでに機械警備会社の株を購入して、筆頭株主になっているんだと。大きな施設の警備はそっちに任せるんだってさ。

もちろん、ある日とつぜん警備員が地上から消えるということはないよ。正面玄関に人がいるビルと無人のビルとでは風格が違う。受付嬢的な需要はある。人の力は偉大だよ。でも、人減らしは行われるだろう。特に夜勤は必要ない。人員は三分の二で済むだろう。

取締役員なら「じゃあ、うちも機械警備を始めよう」で済むけれど、中間管理職であるエリア・マネージャーの斎木さんとしてはそうはいかない。とばぎんビルとの契約を切られないためにも、警備員の質的向上を目指して機械警備との競争に打ち勝つしかない。とはいえ、法制定で降って沸いた危機だからね。警備業務歴の浅い斎木さんにはノウハウの蓄積もないし、「ちゃんとすること」と「ビシッとすること」の徹底を図るために、ただガミガミ言うぐらいしかないんだよ。

どんな未来が待っているかは、スピリチュアルなカウンセラーに聞くまでもないね、ペニー? どっちみち、機械警備へシフトチェンジすることは避けられない。それまでは現場レベルでの努力として、色んな厳しさを増していく。しかし、投資を伴わずに人材の質的向上を促すのは困難だから(もしできるなら、警備会社より人事コンサルタントに就職した方がいい)、無意味に労働環境が悪化するだけだろう。

ところがね、こうした危機感は他の人にまったく伝わらないんだよ、ペニー。わりとぼくに対して理解のある彦ノフでさえ、「大丈夫じゃないの?」というんだ。別に理由があるわけじゃない。ファックな希望的観測というやつだよ。なんで人はこうなんだろう? いつかは駄目になるんだろうけれど、自分のときはまだ大丈夫。ペニー、君だけはそういう考えをしないでくれよ。

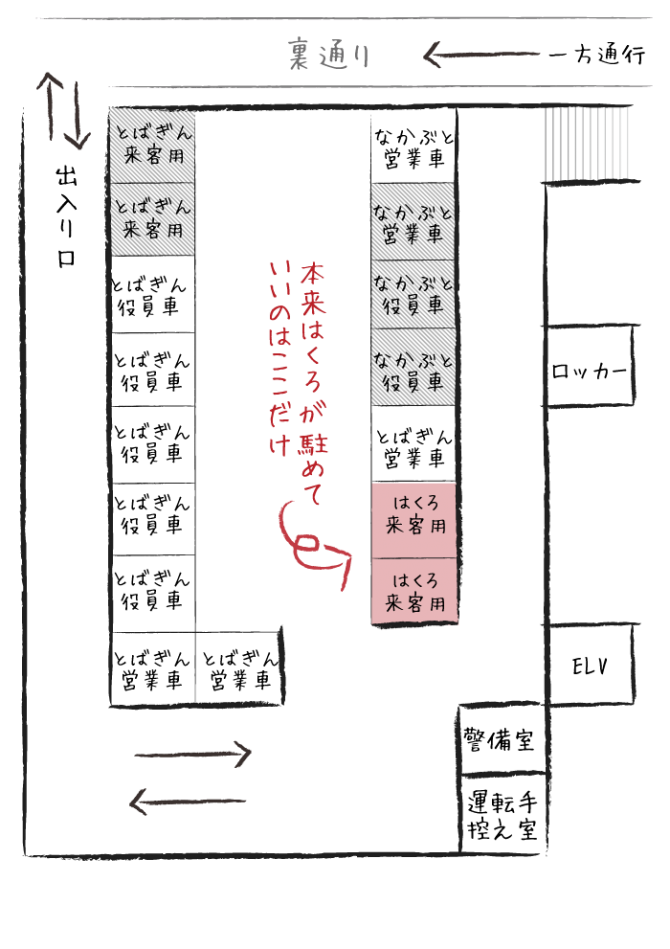

なかば不貞腐れていたぼくを救ったのは、油田さんの言葉だった。はくろの駐車スペースを超える数の車が来たことを内線電話で相談したときのことだ。

「まあ、はくろによくしておけばさ、一応、仕事をしてることになるから」

三人いる嘱託社員のうち、油田さんははくろの来客に対してうるさいことを言わないので有名だった。他の人はものすごく杓子定規でね、例えば、銀行とか製薬会社ってのは、夜になるともう車の出入りがないだろう? 空いている時間ぐらい駐めてやってもいいんだけど、変な縄張り意識があって駐めさせないんだ。これといった仕事がないからね、警備員とはそういうところで意固地になってしまうものなんだ。ちなみに、駐車場の図を添付しておくよ。

油田さんはばれないかぎりにおいて、ガンガン駐めさせることにしていた。図中の網掛けの部分全部さ。つまり、はくろからしてみれば、油田さんのいる日だけ、駐車場が七台分使えることになる。しかもね、はくろに来るようなVIPたちはスペッシャルなことが大好きだからね。「お客さんだけは特別に!」といって駐めさせてあげるとすごく喜ぶんだ。顧客満足とはこのことだよ。

「あ、油田さんってそういう風に、テナントのこと考えてたんですね」

「うん、まあね」

油田さんは内線電話の向こうから、クフィという笑い声を出した。

「はくろにだけサービスするわけじゃないけどさ、どうせ空いてるんだからね」

「いやあ、そこまでは考えが及びませんでしたよ。おみそれしました」

「クフィ! ルシ選手、あとで上に来ないかい?」

ぼくは少し悩んだ。当直の仮眠は朝五時半起きだから、飲んでしまうと起きるのが面倒になる。それに、油田さんの無限ループみたいな話は、聞いていて退屈だ。しかし、このときは油田さんに聞きたいことがあった。

「いいですけど、何時ごろに行けばいいですか?」

「駐車場のシャッター閉めて、巡回終わってからだよ。十一時ぐらいに来て」

ぼくは電話を切ると、はくろの客を案内した。五台の車はほとんど外車で、唯一の国産車だって日産シーマだった。はくろに来る客はほとんどの例外なく金持ちだった。有名人もたくさん見たことがある。彼らを一台多く入れてやることは、Chanの髪の毛を一本増やすのとは違い、決定的な利益があった。

十時を過ぎ、はくろの客をすべて見送ったあとで、ぼくは1F警備室に上がっていった。そこでは油田さんがキューピーちゃんみたいな頭をして待っていた。すでに折りたたみベッドが広げられ、寝る準備は万端だ。

「あれ、もうはくろの巡回済んだんですか?」

「まだ。そんなことより、クフィ……これ見て!」

油田さんはいったん机の下に隠れ、何かをドンと机の上に置いた。茶色の一升瓶に張られた白いラベルには、黒い明朝体で「久保田万寿」の文字が燦然と輝いていた。

「どうしたんですか、それ。けっこう高いですよね」

「貰ったの、クフィ、はくろの人に。みんなには内緒だよ」

「でも、それ皆で分けた方がいいんじゃないんですか?」

「いいんだよ、クフィファ」と、油田さんは猾く笑った。「どうせ呑海さんに渡しても、全部飲んじゃうんだから。たまには我々だって、いいことしないと」

「はあ、じゃあ、まあ……頂きます」

まだはくろの従業員がいる時間だったので、ぼくは警備室にある受付口から死角に入る位置に座り、紙コップに入れた久保田万寿を煽った。ペニー、君は以前やっていた職業柄、高いお酒を飲みなれていると思うけど、あれは進むね。フルーティだけど、ガキっぽい味ではないし、なんというか、スペッシャルだよ。ぼくと油田さんはストリングスチーズと呑海さん所蔵の揚げ空豆をつまみに、高級日本酒を飲みまくった。まったく、春の穏やかな夜気がシャッターの隙間から流れ込んでくるビルの警備室で、キューピーちゃんみたいな髪型をした油田さんと一緒に酒を傾けるのは、すごくメロウだったよ。

「あの、終わりましたけど」

と、とつぜん声がして、ぼくは頭を隠した。はくろの支配人だ。油田さんは「お疲れ様でした」とごまかしたが、言い訳のしようがないぐらい顔が朱くなっていたのは間違いない。こうなりゃ自棄だと、ぼくらは一升瓶をそのまま空けてしまった。

泥酔したまま、B2Fの警備室に戻っていったぼくは、着替えもせず、蒲団も敷かずにベッドに倒れこんだ。灯りを落としてあっても、駐車場の青い信号灯が目を刺す。冷蔵庫のサーモスタットも恐ろしい音でがなり立てている。わずか四畳で、夜になると空調が止まってしまう。ペニー、まったくもって不愉快な部屋だよ。こんなところで当直勤務するなんて、底辺の仕事だ。しかし、ぼくはとても気分が良かった。それは必ずしも酔いのせいだけじゃない。

ぼくは油田さんをダメな人だと思っていたし、とばぎんの人もそういう評価だった。銀河系堕落軍団レアル・サボリードのエースであるChanでさえ、こんな評価を下しているよ。

「だって、油田さん、借金してるし、バツ二だし、糖尿だし、M+O+全スカだぜ?」

Chanにとってハゲは許しがたいことだから、ようするに最低評価ってことだ。他にも油田さんのマイナス評価は留まらない。ぼくもいくつか挙げることができるんだ、ペニー。彼はオットロしく怒りっぽいんだよ。

そう、あれはぼくが弁当を食おうとB2F警備室に行ったときのことだ。B2Fにある事務机にはビニールマットが敷いてあるんだが、ぼくはその隙間が濡れていることに気付いた。開けてみると、なんだかモハッとした匂いが鼻を突く。そばにあった布巾で拭こうとして、すぐに察したよ。折りたたまれた布巾はベチョッとしていて、開いてみると、青いものがいっぱい貼りついていた。味噌汁に入れるワケギだよ。

ぼくは溜息を突きながらも、布巾を水で絞り、机を拭いた。よくあることなんだ。ペニー、お爺さんはね、味噌汁をすごくよく零すんだよ。覚えとくといい。

零す分には構わないが、ちゃんと拭かないで逃げるのは質が悪い。しかも、適当に拭いた布巾を絞らずに逃げるなんて……。最右翼はマユちゃんだ。不健康数え役満のマユちゃんは、視界が一メートルぐらいしかないから、うっかり味噌汁を零す競技の祭典バチャリンピックがあったとしたら、三大会連続金メダル間違いなしなんだよ。

注意というか、一言いおうと1Fへ上がったぼくは、意外なものを発見した。

「あれ、マユミさん、ここで食ってるんですか?」

マユちゃんは仕出し弁当をモソモソと食べていた。胸ポッケの補聴器にぼくの声は届かなかったらしいので、隣にいた呑海さんに尋ねた。

「じゃあ、下で食ってたの、油田さんですかね?」

「そうじゃないの。さっき持ってったよ。はい、これ、味噌汁」

ぼくは真犯人の顔を頭に浮かべながら、袋の味噌汁を受け取った。呑海さんは弁当についた味噌汁を飲まないので、夕食用にいつも貰っているのだ。

「油田さん、味噌汁零したら、ちゃんと拭いといて下さいよ」

次の交代時、ぼくは油田さんに言った。油田さんは誤魔化し笑いを浮かべたが、認めなかった。

「でも、下で弁当食ったの、油田さんしかいないですよ」

「いや、食べたけど、零してないよ。もし零したら、ちゃんと拭くもの。クファア」

「わかりましたよ」と、ぼくはため息を突いた。「零す分にかまいませんけど、こんどは拭いといてくださいね。時間ないときは、言ってくれればやりますんで」

「いや、ほんとうに零してないよ、クヒィ!」

ペニー、たしかにぼくの言い方は、人生の先輩に対する敬意を欠いていたかもしれない。だが、味噌汁を零したかどうかなんて、どうだっていいじゃないか? 人殺しとか、百歩譲って痴漢とかなら、認めない気持ちもわかるよ。しかし、味噌汁零したことを認めたぐらいで、油田さんのなにが損なわれるというんだ? 彼はまるで、自分の全尊厳を賭けた戦いであるかのように、徹底抗戦するんだよ。

ぼくは油田さんの弁明を聞き終えた刹那、おもわずズッコケてしまい、ポッケの中の味噌汁がブチューと破裂する憂き目に遭ったんだけど、不幸はそれだけじゃ終わらなかったんだ。

結局、その日はぼくと顔を会わすたびに、言い訳を繰り返した。もしかしたら味噌汁を零したかもしれないが、ほんのちょっとである。もしかしてというより、ほとんど万が一なんだが、思ったよりもたくさん零れてしまっていたかもしれない。たしかに零してしまったかもしれないが、それよりもむしろ「味噌汁が勝手に零れた」のであり、自分はまったく悪くない。いや、味噌汁の奴めは、むしろ自分から倒れ、ビニールマットの下に滑りこんだ。これは陰謀だ。うんぬん。

ペニー、これは冗談でもなんでもないんだよ。油田さんはそういう人なんだ。一度ね、Chanが油田さんの居眠りしているところを写メに撮ったんだ。それを見せて、「寝ちゃダメDEATHよ」と忠告すると、油田さんは寝てなかったと言うんだ。

「これはね、Chanくん、瞑想してたんだよ、クヒィ!」

瞑想って何をだい? 一向に減る気配のない借金についてかい? しかし、油田さんはツッコミどころ満載のキューピーちゃん顔で、平然としてるんだ。それどころか、そばで同じく寝ていた呑海さんを指して、「仕事中寝てるよ、クファ!」と笑いさえした。すごくスペッシャルな笑顔だったそうだよ。

そうした性格的なことはさておき、油田さんが嫌われていた一番の理由は、とくに呑海さんと獄寺さんがそうなんだけど、会社を訴えようとしたことがあるということなんだ。

ペニー、君はバブル経済崩壊後の日本がリストラとサービス残業で窮地を切り抜けたことを知っているね? それはとばぎんビルも例外じゃなかった。〇七・三〇から二十四時間もとばぎんに滞在する嘱託社員は、毎日二時間のサービス残業を含んでいたんだ。最近はホワイトカラー・エグザンプションとかいわれてるけど、これはブルーカラー・エグザンプションだね。

とはいえ、普通の会社なら、そんなの当たり前だろう? むしろ、残業がちゃんとつくなんて、上場企業ぐらいのもんだ。しかしね、ここが油田さんのスペッシャルなところなんだが、彼はいままでの分を遡って全部払え、さもないと訴えると会社を脅したんだよ。

色々とすったもんだがあったすえ、財閥の名を汚すことを恐れた会社側が折れた。油田さんは六十万近くを得た上に、これからは残業をつけていいことになった。普通は会社から信用を失うことを恐れて訴えたりはしないんだけど、油田さんはどうせ評価が最低ランクだからね。獄寺さんは油田さんのクレーマー的なところを毛ぎらいしていたけれど、彼だって同じ穴のムジナさ。結局は残業申請をするようになったんだから。

ぼくはB2Fのベッドで醒めない酔いに頬を火照らせながら、油田さんについて考えていた。我慢が利かない性格で、自己管理能力がなくて、自分を省みる能力もない。でも、ペニー、酔っ払った勢いだったかもしれないけど、油田さんだけだったんだぜ、ぼくの味方をしてくれたのは。

ペニー、ぼくの時給が九〇〇円だというのはいったよね。そのことについてはブーたれないとも。ただ、一つだけ気になることがあった。それは他の準社員たちがみんな時給一〇〇〇円だということだよ。怠け者たちの永遠のアイドル吉永さぼりことChanだって一〇〇〇円だし、いまやぼくに仕事を教わっているマユちゃんだって一〇〇〇円なんだ。そして、ぼくが一〇〇〇円になることは永遠にない。

というのはね、べつにぼくが無能だとか比喩的な意味においてチンチン丸出しだとか、そういうことではないんだ。ようするに、にっくき日本橋事業部としては、新人のぼくを九〇〇円で入れることで全員をなし崩し的に時給九〇〇円にしようとしたらしいんだ。しかし、給与ダウンは猛烈な反発にあうからね。けっきょく、そのまま実現せずに、ぼくだけが時給九〇〇円のままというメロウな状況さ。ぼくはぼくで、いいことを本願としていたから、こんなバイトなんかで金を稼ごうとは思ってなかったし、雇用者側が善意で時給を上げるなんてことは、まずないのさ。

それで、目下のところもそうなんだけど、誰もがぼくに時給の話をしないことになっていた。呑海さんや獄寺さんが対ルシ箝口令をしいていたというのは、お人よしの彦ノフからの情報による。

「ルシくんみたいに一生懸命働いている人が時給九〇〇円だなんて、間違ってるよ。しかも一人だけ……」

油田さんはそう言ってくれた。いままでだって、他の人も誉めてくれたけれど、公平さの観点からいってくれたのは油田さんだけだったんだよ。似非キリシタンであるぼくは、なによりも公平さを愛するからね。

斎木さんが頻繁に訪れるようになってただ息が詰まるようになっただけの職場に転機が訪れたのは、ペニー、君が遠くに行ってしまってからわずか二ヵ月後のことだよ。

その日、1F警備室にはぼくしかいなかった。呑海さんは休みで、設備には獄寺さんがいたのだけれど、蛍光灯の交換だかなにかで、席を外していた。六畳程度の警備室で、還暦を間近に控えた元刑事のオッサンと二人きりでいるのは、ペニー、すごくファックだよ。

「ルシくん、君は夜遊びとかしないのかね?」

と、斎木さんは訪ねてきた。

「夜遊びって、クラブで踊ったりとか、キャバクラ行ったりとか、そういうことですか?」

斎木さんはそのどちらもぴんと来ないようだったが、「うん、そう」と答えた。

「クラブはたまに行きます。キャバクラはリーマンやってる友達が奢ってくれるときしかいかないですかね。あとは普通に飲みに行くとか」

「一晩中飲みに行ったりしないのかね?」

「最近はないですね。学生の頃はそうしましたけど。友達も毎日仕事ですからね」

「そうかあ、我々の頃なんて、ぶっ倒れるまで遊んだけどな。ほら、あの頃は全共闘なんてのがあっただろう? 私なんかは毎日、次の出動で死ぬんじゃないかと思っていたけどなあ」

そう言って、斎木さんは新宿騒乱の話をしてくれた。ペニー、知ってるかい? 団塊世代のスウィート・シックスティーズを彩った事件さ。学生デモが大きく膨らんで新宿に集まり、地べたの敷石を引っぺがして機動隊に投げつけた事件だよ。たしか、女子学生が一人死んだんじゃなかったかな?

斎木さんはその頃、機動隊に配属されていたので、深夜零時頃、日本ではじめてとなる騒乱罪が適用されるとすぐに出動した。

「こうね、新宿中のスナックとか、バーのね、ドアをバーンと蹴破るんだ。片っ端から捕まえる。いかがわしい店でもなんでもござれ」

「へえ、凄いですね。でも、どうやって見分けたんですか?」

「騒乱罪というのは、その場にいた人すべてが容疑者になるのだよ」

「いや、だから、スナックの中にいる人が騒乱の現場にいたことをどうやって見分けたんですか?」

「ああ、そういうこと」と、斎木さんはぼくの言葉に反論の匂いを嗅ぎ取って鋭い目になった。「現場では着色弾をぶっ放したからね。身体の一部にペンキがついていると、わかるんだよ」

「はふん、そうなんですか……」

ぼくは退屈さを押し隠すことができなかった。ペニー、ぼくは生来の反骨気質のせいで、こういうマッチョな発言が好きじゃないんだ。追っかけまわされた話なら楽しく聞けるけど、追っかけまわした話は面白くない。道化を演じること、これすなわち話術の基本だよ。

「ルシくんはいいことをしてるんだろ? 今みたいな話は参考にならないかい?」

「どうですかねえ? そういうことを書いてる人はたくさんいますから」

「そうかな? でも、私はあんまり読んだことがないよ」

「たくさんありますよ。たくさんありすぎて、いまじゃもう誰も書かないんです」

斎木さんは不満げな顔をした。そりゃそうさ、いままで警察にしかいなかったから世間知らずなだけで、全共闘的記号というのは至るところに満ち満ちているからね。団塊の世代がこの世から消滅しない限り、全共闘はありふれた記号でありつづけるだろう。

ぼくはこのとき、秘かに斎木さんを「斎木犀吉」と呼ぶことに決めた。知ってるかい、ペニー? 大江健三郎の『日常生活の冒険』という小説の登場人物で、アフリカの義勇軍に参加したがる左翼活動家さ。右翼臭プンプンの斎木さんに対して左翼の偶像の名前をつけてやることが、ぼくにできる精一杯の抵抗だった。

しかし、そうしたささやかな抵抗として、アダ名をつけてやったぼくが見つけたのは、それよりもはるかにオットロしい、刑事の視線だったよ、ペニー。

その先は呑海さんの机の下に向かっていた。いつもは隠れているはずのアレがちょろっと顔を出していたんだよ。

「ルシくん、アレなんだね?」

ぼくはいかにも落ち着いたフリを装って、呑海さんの机の下を覗き込んだ。

「さあ……。ウーロン茶じゃなかったですかね?」

「いや、とてもウーロン茶には見えないだろう? 透明だなあ」

「水じゃないですかね?」

「なんで机の下に水を隠しておくんだ?」

「アレじゃないですかね、海洋深層水とか。ほら、隠しておかないと、Chanとかが勝手に飲んじゃうんですよ。ここではすべてが取り合いですから。まだ野生時代なんですよ」

「そうかなあ、おかしいな」

ペニー、ぼくにはアレがなにかなんて、絶対に言うことはできなかった。それは呑海さんに対する裏切りだし、そもそも現場の消滅を意味する。とはいえ、斎木犀吉も露骨に暴こうとするのではなく、「不思議がる」という態度を崩そうとしなかった。「なんだろな?」と「なんでしょうね?」というメロウな駆け引きによって、神経の切れそうなぐらい緊張した闘いが繰り広げられていた。

その戦いの均衡を破ったのは、ドクロフリーク獄寺さんだった。戻ってきた彼に対して斎木犀吉が「アレなんだろね?」と問うと、ドクロフリークは大人の駆け引きを一切せず、無邪気にこう提案した。

「開けてみましょう!」

いいかい、ペニー? 獄寺さんはね、アレがなにか知ってるんだよ。それが他でもない、俺とお前の超秘密事項「大五郎」であることをね。

机の上にドンと出した時点で、「大五郎」という荒々しい筆跡がそのペットボトルの出自を白日の下にさらしていたんだけどね、あろうことか、獄寺さんはそれを開けて紙コップに注ぎだした。ペニー、いつか聞いたあのとぷとぷという優しい響きが、そのときはずいぶん違って聞こえたもんだよ。

1F警備室には、揮発したアルコールの匂いが充満した。獄寺氏はそれでもまだ「なんだろう、腐ってるのかな?」とお遊戯を続けた。くんくんと鼻を鳴らし、一口だけすする。首を傾げ、斎木さんにコップを渡した。

「もういいです」

と、斎木さんは口もつけずに言ったよ。

「なんだかわかりました?」

「焼酎でしょう?」

「あ、そういえば」と、ドクロフリークはわざとらしく叫んだ。「就業時間が終わって飲んでるって聞いたことがあるなあ。私は四時半上がりだから見たことないんですけど。ねえ、ルシくん?」

いったい、なんてところで振ってくるんだろうね、このドクロフリークは? 世界一白々しい空気がそこにはあった。斎木さんはぼくをじっと見ている。ぼくは監視モニタを見つめながら「さあ、呑海さんが上がる頃は、ぼくもB2Fにいますから」と答えるのが精一杯だった。

「……とにかく、こんなものが職場にあるのは問題だ。とにかく、明日また来ます。呑海さんは出社するんですよね?」

ぼくはシフト表を見るふりをした。そして、「みたいですね」と、与えられた最後の台詞を発し、このスペッシャルな茶番劇を閉じた。

斎木さんの神妙な後姿を監視カメラで見送ったあと、獄寺さんは独白には大きすぎる声で「まいったなあ」と呟いた。

「隠しておけばよかったですね。いつもはパッと見じゃわからない位置にあるのに……」

「しょうがないよ、俺たちの持ち物じゃないんだから」

「ヤバイですね。どうなるんですか?」

「さあね。呑海さん、大変だなあ。でも、しょうがないもの。あのときはああするしかなかったものな」

「そうですかねえ?」

と、ぼくは抗議の意味を込めて、目を逸らしたまま言った。

「そうだよ。でないと、私らまで共犯だってことになっちゃうじゃない」

「はあ……」

獄寺さんはその後も釈明を続けた。その顔には抑えようのない喜びが滲み出ていた。獄寺さんは年下の上司である呑海さんを気に食わなかったのだ。まったく、ペニー、復讐は誰にとっても心地いいものらしいね。

ぼくは釈然としないまま、監視モニタを見つめていた。一刻も早く、交代の堅井さんが来ないかと願いながら。これ以上、獄寺さんと同じ空気を吸うのはごめんだ。

その日の当直で仮眠を取っている間も、ぼくは気が気でなかった。というのも、以前、そういう事件があったのだ。以前のとばぎんビルには某工務店の当直員がいたんだけれど、彼は自分の当直室にホヰスキーの空瓶を飾っていた。それらのコレクションは、防災責任者であるオーナーが設備点検に狩り出されたとき、見つかってしまった。みのもんたよりも顔の黒いオーナーは、かつて酒で肝臓を壊した恨み(酒恨み!)によって、厳罰を課した。その工務店は契約を解除された……。

翌朝、ほとんど一睡もできないまま、ぼくは〇六・〇〇にシャッターを開けた。朝刊を配るために1F警備室に行ってみると、堅井さんがいない。どうしたのかと正面玄関に回ると、自動ドアのガラス越しに堅井さんが大五郎を中央通りにぶちまけているのを見た。真面目だけがとりえの彼は、「こんなもの、前からない方がよかったんだ!」とパセティックな金切り声を上げてペットボトルを振り回していた。焼酎の飛沫が初夏の朝陽を受けてキラキラと美しかったけれど、その場に居合わせるとそんなにいいもんではなかったよ。というのも、安い焼酎の匂いがぷんと漂ってくるんだ。匂いを文章で伝えるのはとても面倒だけれど、ペニー、想像してみてくれ。日本の中心、中央区の中央通り、しかも三越のまん前の道路で、勤続二十五年の製鉄会社をリストラされてきたオッサンが安い焼酎をぶちまけている……すごくメロウだろ?

あのオットロしい「アレなんだろね?」事件が起きてから、ぼくはシフトの都合上、一週間ぐらい空きがあった。なにか決定的な変化があれば、連絡も来るだろう、などとデンと構えたわけじゃなく、結果を知りたくなかったというのが真実だよ。

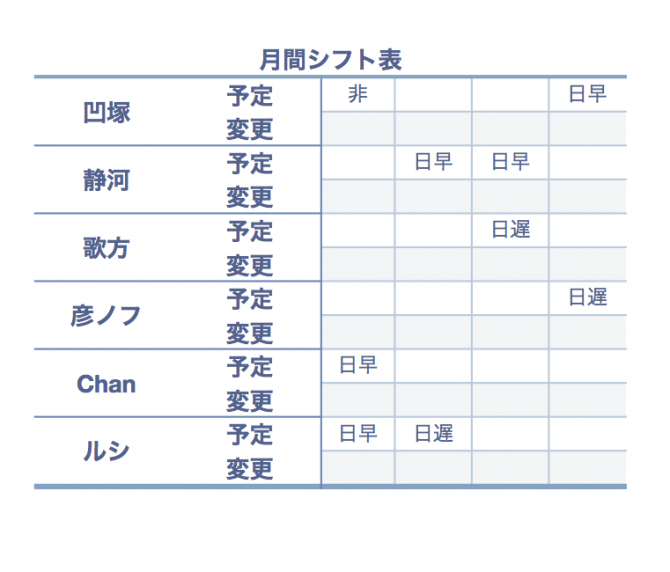

出社した朝、ぼくはまだ首を切られてないらしい呑海さんから翌月のシフトを渡された。ああ、まだ来月も仕事はあるんだ、と安堵したけれどね、ペニー、それを見てぶったまげたよ。添附したファイルを見てくれ。

どうだい、得体の知れない言葉が二つあるだろう? 「日早」と「日遅」だよ。

「なんですか、これ?」と、ぼくは尋ねた。「なんて読むんですか? 『ニッソウ』と『ニッチ』ですかね?」

「ああ、それは『ニチハヤ』と『ニチオソ』だよ」

「なんですか、それは?」

「いままでの日勤と日当を言い換えたの」

「なんでそんなことするんですか?」

「なんでって、こっちの方がもともとは正しいんだもの、しょうがないじゃない」

と、呑海さんはしれっと言った。正しいと言われては返す言葉がないし、勤務開始の時間が迫っていたから、ぼくはそのままB2Fのロッカー室に向かったのだけれど、どうも釈然としなかった。

その日に一緒だったのは歌方さんだった。警備のオジサンたちの中では一番頭の切れるこの人なら、と尋ねてみると、そのカラクリはすぐに判明した。

まず、焼酎の件は堅井さんがあの朝に捨てたことでおとがめなしだったという。ただ、東京都知事の憤慨しそうな、「ニチハヤ・ニチオソ」という「声に出して読みたくない日本語」は、「当直」という言葉を抹殺するための処置で、焼酎の件をウヤムヤにしてもらった御礼に呑海さんが飲んだ条件だという。

「でも、なんでそんなことしたんですかね?」

「ほら、油田さんが前に会社を訴えようとしたろ? あれと同じことをされないように、先手を打ったんじゃねえの?」

「先手って……。誰も訴えやしないと思うんですけど」

「ルシィ、おまえは甘いよ。誰かが思いついて実行に移す前に修整しておこうって魂胆だろうよ」

さすが歌方さんだ。日本中の怠け者が集まっている富士サボリパークにありながら、この歌方さんはちょっとした御仁だよ。バブルの頃にメガネの卸売業界で一、二を争う問屋を経営し、藤田嗣治の絵と外車と愛人――そのどれ一つとして他のとばぎんビルメンバーは持っていない――を持っていたぐらいだからね。残念ながら今は警備員だけど、経営者のガメツさをよくわかってるよ。

しかし、ほどなくして、歌方さんの予想は当たっていたものの、事態はそれ以上にファックなものだということがわかった。午後になって訪れた斎木犀吉がこう告げたからだ。

「そもそも君らは勤務違反をしていたわけだからね」

眼鏡の向こうの三白眼が、座哨しているぼくを見下ろしていた。ぼくは「君ら」という言葉に自分が入っていることに驚いてしまい、なにも言い返すことはできなかった。オレオレ詐欺に遭った気弱な老人のように、相手の言い分を聞き入れて反省しそうなくらいだった。

「なにが勤務違反だったんですかね?」

と、斎木犀吉が帰ったあとにぼくは呑海さんに尋ねた。

「当直でしょ。本当は泊まっちゃいけないことになっているから。朝早くに来るのは大変だろうから、泊めさせてあげてるだけで……」

「で、でも、ぼくが求人見たときは、当直勤務ありって書いてありましたけど。池谷氏もそう言ってたし」

「あ、そうなの?」と、呑海さんはすっとぼけフルスロットルで尋ね返した。「でも、オーナーとの契約ではそうなってるから。そっちが正しいよ」

呑海さんがそう言うのなら、とぼくは一応納得した。その日のシフトは、ぼくが「日早」、歌方さんが「日遅」、嘱託は長嶋さんだったから、事の真相をぼくに教えてくれる人は誰もいなかった。じゃあ、誰が教えてくれるのかって? それはね、ペニー、またしてもあの油田さんなんだよ。

後日、油田さんと一緒になった。夜になって呑海さんが帰り、二人っきりになると、ぼくは「声に出して読みたくない日本語」の件について相談した。油田さんはすぐにピンときたらしく、こんなアドバイスをくれた。

「ルシ選手、いままでのシフト表は全部取っといてあるかい?」

「ないですけど、呑海さんの机の中にありませんでしたっけ?」

「じゃあ、早く取っておいた方がいい」

言うなり、油田さんは呑海さんの机の抽出しを開けて、古いシフト表の束を取り出した。

「さあ、これをコピーしてきなさい! クフィ!」

感極まって奇声を発する油田さんの勢いに押され、ぼくはそのシフト表(たぶん二年分ぐらいはあった)を近くのampmでコピーした。

「で、これをどうしたらいいんですかね?」

「当直があったっていう証拠にするんだよ」と、油田さんは答えた。「ほら、ルシくんは夜中に仮眠時間があるだろう? そのときにたとえば火事が起きたとする。クフィ、そうしたらどうする?」

「まあ、真面目に答えると、起きて働きますよね。初期消火するか、消防呼ぶか」

「ということはだよ、クフィ、それは勤務時間に入るってことだよな? たしかに寝ているけど、なにかあったら対処しなくちゃいけない。これは待機だよ。じっさい、俺たち嘱託は当直手当て貰ってるからね」

「え、そうなんですか?」

「そうだよ。当たり前だろう、そんなの。じゃなきゃなにがあったって起きるもんか、クファア!」

油田さんは怪鳥のように叫んだ。普段がキューピーちゃんなだけに、熱くなってくるといっそう不気味だ。しかし、油田さんはなお、顔を真っ赤(プロレタリアートの色だ!)に染めて、熱弁を振るった。

「そもそもあんな変な言葉にしたのもね、事業所が悪いんだよ。たぶん、とばぎんビルのオーナーから契約を取りたくて、単価を下げるために『当直は一名分で二名つけます』なんて嘘をついたんだ。クフィイ! だって、募集では当直有りって言ってたんだろう?」

「そうですよ。『from‐A』にはそう書いてありました」

「それなのに、呑海さんたちは、当直勤務なんてなかったことにしようとしてるんだ。クフェア! だからね、ルシ選手、君にはいままでの分の当直手当をすべて取り返す権利があるんだよ」

「そうなんですか……二枚舌ってやつですね」

「なんだったら、弁護士を紹介しようか? 組合の人に会わせてあげてもいいし」

ぼくは少し考え込んだ。油田さんがかつてやったような、会社を訴えると脅す方法もどうかと思うが、事業所のやり口にも少し疑問がある。

「少し様子を見させてもらってもいいですか?」

「もちろん、クフィ! でも早くね」

実際、ぼくは悩んでいた。いいことが目標なのだから、当直手当がどうこうで揉めている暇はない。とはいえ、いいことをするためには、世間の荒波に揉まれることも必要なんだよ、ペニー。これはその絶好のチャンスだった。

それに……いままでダメ人間だと思っていた油田さんがこれほど頼もしく見えたのははじめてだった。ぼくには彼が、ハゲのキューピーちゃんではなく、歴戦のサンディカリストに見えたんだよ。

さっそく、ぼくは機会を待って、呑海さんに当直の実体について尋ねた。すると、呑海さんはむしろ叱るような口調で答えた。

「いやいや、ルシくん、そうじゃないよ。泊まるのが嫌なら帰っていい。ただ、それが面倒な人にだけ泊めさせてあげてるんだ」

「でもですよ、一勤務がそんな風に分断されてるのって変じゃないですか? 十一時に帰宅して、六時までに出社してシャッター開けて一時間で帰るんですよね? 当直勤務以外のなにものでもないと思うんですけど……」

「うん、だからね、ちょっと変えようと思ってるんだ。『日早』は朝六時から午後三時まで、『日遅』は午後三時から夜十一時までって」

「でも、それだと凹塚さんとかは間に合いませんよね。あの人、山梨から始発で来てるんですよ。あと、歌方さんだって、他の仕事してますし」

ぼくがそう指摘すると、呑海さんは「あ、そっか」と漏らした。やっぱり、いきあたりばったりで言ったんだ。ぼくは不信感を抱き、色々と質問を重ねた。朝六時出社ということは、早朝手当ては出るのか。勤務を変更するということは、これまでが当直勤務だったことを認めるのか。

呑海さんはこうした質問に対して、裏切られたような顔で応えた。たぶん、これまでいい子ちゃんだったルシが口答えをするようになった、ということだろう。しかし、それはぼくだって一緒だった。これまで持ちつ持たれつ呑海さんが保身のためにぼくらに圧力をかけるなんて。

やがて、斎木犀吉が訪れた。二人で新しいシフトの話をしたと思うと、とつぜんぼくにお鉢が回ってきた。

「どうだ、ルシくん、最近、いいことの調子はどうだい? うまく行ってる?」

「あまり芳しくはないですね。難しいですよ」

「そうかあ、ルシくん、いくつだい?」

「二十六です」

「二十六っていったら、もういい歳だな。結婚はしないのかい?」

「できないですよ、貧乏なんで」

ぼくは揶揄する口調を込めていったのだが、斎木犀吉はそんなことなどお構いなしで続けた。

「そうかあ、私が二十六の頃は、お金には困ってなかったけど、とにかく忙しかったねえ。その点、君らは気楽でいいよなあ」

斎木犀吉が言った「君ら」という言葉は、たぶんぼくとChanと彦ノフを指していた。ぼくはこういう人に出会うたび、いつも思う。なぜ、いいことで成功したわけでもないのに、それが気楽なことだとわかるんだろう? なぜ、他人の人生がイージーだなんて思うことができるんだろう? たとえそう思ったとしても、それは単に少ししかぼくらのことを見ていないからに過ぎないとは思わないんだろうか。自分の人生が複雑で、他人の人生がシンプルだなんてのは、単なる思い違いさ。自分のことはたくさん知っているけど、他人のことは少ししか知らない……これはただの情報偏差だよ。

いや、ペニー、思ったっていいんだ。心だけはその人のものだからね。ただね、それを言っていいかどうかは別の問題だよ。ペニー、君も小説家を目指す人間なら、自分にこう問うことを忘れちゃいけない。それを言ったことで、世界は総体として少しでもよくなったのか……ってね。

斎木犀吉はそうやって話すことでコミュニケーションの達人を気取っているつもりだった。自分は歳の離れた若者ともわかりあえるってね。でも、ぜんぜん上手くいっていないんだ。双方向的じゃないんだよ。そりゃ、自分より偉い人の話だから、しょうがなく聞くよ? でも、斎木犀吉の会話は、彼自身の価値観の表明と彼の承認欲求を満たすための自己披瀝からなっているだけなんだ。

「私が二十六の頃というとね」と、性懲りもなく斎木犀吉は昔話を始めた。「機動隊にいてね、こう、盾を持って一列に並んでね、集会している学生を警戒してたんだ。先に手を出すわけにもいかんからね。向こうもそれはわかってるから、手を出しては来ないんだが、こう、罵声を浴びせてくるんだよ。犬だなんだとね。ズル賢いったらありゃしない。なあ」

ペニー、ぼくはどちらかというと左だよ。だいぶ前、ウクライナでオレンジ革命というのがあったろう? キエフかどこかの広場に二十万人もの群集が集まって、革命の成功を喜んでいるんだ。ぼくはああいうのが嫌いじゃない。幼いころに母親に連れられて成田空港闘争の震源地三里塚に行ったことだってあるんだ。だから、斎木犀吉の話にも適当な同意を示しただけだった。

「しばらく膠着状態が続いたんだが、とつぜんね、我々の後ろから三人組が前に出たんだ。知った顔だよ。国士舘の学生でね。こう、馬のケツをひっぱたく鞭を持ってた。それでデモ隊の先頭にいる奴の顔をピシャッと叩いたんだ。そして、『失せろっ!』と叫んだ」

斎木犀吉は「失せろっ!」という言葉をほんとうに大きく鋭い声で叫んだ。その響きはなんとも暴君的だった。

「すると、どうなったと思う? デモ隊は何百人もいたのに、たった三人にですよ、蜘蛛の子散らすみたいに逃げていってしまったんだ。サーっと、ね」

斎木犀吉は両手を広げ、デモ隊散開の様子を示すと、いかにも楽しそうに笑った。眼鏡の奥の三白眼はちっとも細くなっていない。ほんとうに嫌な笑顔だった。

「まあ、暴力を使ったことはいけないけれど、デモ隊を解散させたんだから、彼らは功労ですよ、功労」

そうやって笑う斎木犀吉に対し、呑海さんは追従笑いで応じていた。まったく、見るに耐えない光景だ。「社会的身分とサディズムの性向は反比例の関係にある」という理論が思い出される。ぼくは一矢報いたい気分になった。

「あ、呑海さん、お水貰ってもいいですかね?」

ぼくはおもむろにそう尋ねた。呑海さんはぴんとこなかったらしく、「え、ああ?」とうろたえたけれど、いつもの癖で頷いてしまった。ぼくは冷蔵庫を開け、「バナジウム天然水」の五〇〇mlペットボトルを取りだした。呑海さんは急にうろたえだした。そう、ぼくは知っているんだ。そのミネラルウォーターの中身が実は「大五郎」で、夕方には相変わらず晩酌をしているということを。

「暑くなってきたから、喉乾きますよね」

ぼくは斎木犀吉にそう言うと、紙コップに注がれた大五郎をキュッと飲み干した。秘かな宣戦布告のためのお神酒は、ぼくの胃の腑ぎゅっと締め付け、火照らせたよ。

さて、ペニー、こうしてぼくは『赤旗新聞』愛読者であるレッドソルジャー油田さんとともにプロレタリア闘争へと突入して行くわけだが、実はね、斎木犀吉が赴任してから一年以上がたった今も、現在進行形の出来事なんだ。このメールを書いている時点から、そうだな、二週間もすれば、ぼくは労働組合の沓名さんという人に会うことになっている。雇用保険のことで質問するのさ。

おっと、物語的に前後してしまったね。ぼくが沓名さんと知り合いになったのは、去年の半ば、油田さんの仕事を手伝ったのが発端なんだ。

油田さんはね、会社に対してよく要望書を提出するんだけど、それが手書きなんだよ。中卒で学がないことを気にしてるから、中学生向けの国語辞典を一生懸命引いてね、なんども清書をしてから提出するんだ。ぼくはそれを見かねて、WORDで作ってやったんだよ。そうしたら油田さんは「クフェア、綺麗だなあ!」なんて無邪気に喜んじゃってさ、受取人の沓名さんにぼくのことを喧伝しまくったんだ。うちのビルにはワープロを使いこなす凄いエリートがいるってね。まったく、油田さんはほんとうにスペッシャルなキューピーちゃんだね。

というわけで、ペニー、ぼくの赤色闘争に進展があったら、再び連絡するよ。きっと小説の題材としてうってつけなんじゃないかな。

まったく、それにしても、とばぎんビルみたいな退屈な場所でこんな進展があるとは思っても見なかったよ。ぼく自身、まるで自分が小説の主人公みたいな気がしているんだ。事実は小説より奇なりとは言うけれど、こんな風に、小説家志望の女の子に題材を提供しているうちに、どんどん題材っぽくなっていくなんてね。

そうだ、『ドン・キホーテ』っていうのは、たしかそういう小説だったよね? 騎士道小説を読みまくっていたオジサンが騎士になりたくて冒険に出るっていう。まあ、ぼくはドン・キホーテみたくならないように頑張るよ。

小説の進み具合はどうだい? ほら、自分のことが書かれてるとなると、進捗状況が気になるだろう? それとも、登場人物がそういうことを気にするのは変かな?

まあ、どっちみち、このプロレタリア闘争が終わらないことには君も小説も完成させられないね。早いうちに、劇的な結果をお届けできるようがんばるよ。それまでは、そうだな、ぼくもドン・キホーテよろしく、小林多喜二なんかのプロレタリア文学を読み漁ることとしよう。

それじゃ、また。

SO‐SO.

追伸。

次に書くことになる手紙は現代とものすごくリンクした話になるから、新聞をよく読んでおいてくれ。とくに朝日新聞がうってつけかな。若者の雇用問題は、ナショナリズムの高まりや出生率の低下とものすごく深く関わっているということだけを予言しておくよ。まったく、昨今の若者憎悪の風潮には呆れるね。まあ、すぐ辞めちゃう若者も根性ないけどね。誰も彼も我慢が効かない。これは時代病かね?

"3章 暴君、あるいは斎木犀吉"へのコメント 0件