Fri, 9 Jun 2006 09:33:44 +0200

SUB : 前略、ペニー・レイン。

やあ。とつぜんだけど、このメールにはちょっと注目して欲しいことがあるんだ。メールの発信日付の末尾を見てくれよ。《+0200》って書いてあると思うんだけど、これがどういう意味か、わかるかい?

これはね、ペニー、君は海外に一度も行ったことがないっていうから知らないかもしれないけれど、GMTを基準とした時差を示すんだ。GMTは《Greenwich mean time》の略で、エゲレスのグリニッジ天文台を基準とした標準時のことだよ。日本はGMTプラス九時間だから、GMTプラス二時間ってことは、どこらへんだと思う? 一時間あたり十五度だから、ぼくはこのメールを東経三十度の地点から出しているのさ。

とまあ、長々しくなってしまったけれど、ぼくはいまエジプトのカイロにいるのさ。クソ暑いし、埃っぽいんだけど、いいかげんなヤツが多くって、すごくスペッシャルな町だよ。合言葉はインシャ・アッラーさ。「すべては神のお導き」という意味で、すべてのミスがこの言葉で帳消しになるよ。まったく、とばぎんビルの原住民サボリジニーであるChanを連れて来てあげたかったよ。

おや、ペニー、君は現代のブルーカラーであるぼくがエジプトに来ることができたのを訝っているね? お察しの通り、ぼくの時給はたった九〇〇円だし、会社側は厚生年金を払いたくないがために労働時間を抑えている。どんなにがんばっても、月額十一万しかいかないよ。そのメロウな給与体系についてブーたれるつもりはないよ。ぼくの本意はいいことでお金を稼ぐことだからね。

そうなんだ、ペニー、実はね、嬉しいお知らせがあるんだよ。ぼくは先日、いいことで報酬を得たんだ。たった五十万円だけどね。いいことがお金になるなんて珍しいから、嬉しくって海外に行くことにしたのさ。

ここにいると、なんだか取りとめもないことばかりが浮かんでくるよ。すべてがどうでもよくなってくるような。まあ、とばぎんビルを支配する堕落の道徳律サボリックスの元で働いているぼくには、どうでもいいもクソもないけどね。

そうだ、旅行といえば、ぼくたちとばぎんメンバーにとっては懐かしい場所があるんだよ。それはね、ペニー、東京都の中の離島、大島だよ。

以前のメールでとばぎんには若いメンツが三人しかいないと言ったね。しかし、それはいま現在の話だよ。ぼくが入ったばかりの頃は、もう一人いたんだ。そのことを書かなかったのは、まあ、物語上の省エネというか、面倒だったからだよ。

彼はノスギくんという名前だった。ぼくと同い年なのに、DEATHマス調で話すんだ。すごく痩せていて、なぜだかいつも山羊ヒゲを二、三本はやして、寝癖をピョコンと立てていたよ。黒ブチ眼鏡をかけていたけど、知的というより、なんだか覇気がないように見えたな。彼が帽子を斜めっかぶりして立哨している姿を見ると、とてもスペッシャルな気分になったもんだ。

もっとも、彼に覇気がないのも仕方のないことなんだ。彼はなんというのだか知らないが、変な病気にかかっていた。なんでも、腸の病気で、動物性脂肪を分解できないらしい。牛乳を飲んでも、魚を食っても下血してしまうんだ。ほんの少しの脂肪分でもだめなんだよ。二十万人に一人ぐらいしかかからない奇病なんだってさ。ついていないよね。

そのせいか、ノスギくんはいつも青い顔をしていた。堕落戦隊サボレンジャーのサボレッドことChanに次いで立哨をサボる率が高い、サボブルーだったんだ。

そんな彼はぼくらズッコケ三人組とは疏遠だった。あまり行動的ではないし、立哨が辛いから日勤や日当勤務を避けて当直勤務を多くやっていたんだ。当直はバイトを一人しか必要としないからね。ノスギくんは、あの暗いとばぎんビルのB2Fでプレステをやりながら夜を明かすことを好んでいたんだ。

他にも理由はあったかもしれない。ノスギくんにはこれといってやりたいことがあるわけではなかった。パソコンに詳しかったから、もしかしたら、そういう関係の仕事につこうと思っていたのかもしれない。高校卒業後、大島から本土に来たのもなにかを探していたからだろう。でも、結局、彼は大学に行かなかったし、「どうせ実家の飲食店を継ぐことになるんじゃないっスかね」なんて言いながら、とばぎんでマゴマゴしていた。将来のためにと居酒屋の深夜勤務のバイトを始めたときだって、体力的にもたず、すぐに辞めちまった。だから、やりたいなにかのある三人組に対して、気後れがあったのかもしれない。

ペニー、大学を出たばかりの君にはこういう気持ち、わからないだろう? ぼくはね、自分と同い年の奴が会社勤めして、年収五百万を突破して、奥さんまで持ったりなんかしちゃってるのを見ると、なんだか自分がすごくシュガーボーイに思えてしまうんだよ。

とはいえ、ノスギくんはChanを少しだけ軽蔑しているようだった。これまで紹介した限りでもわかると思うけど、Chanはぼくらの中でぶっちぎりの不真面目だった。彦ノフは出版社に原稿を持ち込んでダメ出しされていたりしたし、ぼくはぼくで、ごく稀にだけど、いいことをお金に変えたりしていた。しかし、Chanは街頭で「ハプニング」を起こすことばかり考えていて、その具体的な行動はうまくいかないナンパとして終わるんだ。傍から見ると、ふざけているようにしか見えなかっただろう。ただ、お笑いというものは、真面目な人間がやっても破壊力に欠けるからね。ペニー、男にモテまくってしょうがない君ならわかると思うけど、自分を売り込むのに長けた奴には退屈な男が多いだろう?

さて、七月ぐらいだったかな、ぼくが入って三ヶ月ぐらいたった頃、ズッコケ三人組とノスギくんと嘱託の長嶋さんの五人体制だったときがあったんだ。近くの消防署で定期的に消防訓練が開かれてさ、それに二人は参加しないといけないんだけど、それにぼくと彦ノフが選ばれたんだ。ゴッツくて、警備員っぽいからね。

訓練自体は簡単なんだ。消火栓いじったり、地震体験車の中でキャーキャー言ったり、火のついた天ぷら油に水を投げ込んだりと、楽しいアトラクションに参加して、消防署員に判子を押してもらう。一、二時間で終わりさ(ちなみに、消防署員は警備員に対してとても偉いんだ、消防法に違反すると、どんなテナントでも速攻で営業停止になるからね)。

で、帰り道、あんまり早く帰ってもアレだから、ぼくと彦ノフはスタバでなんちゃらフラッペチーノとかを飲んでいたよ。警備服でああいう所に入ると、OLたちがジロジロ見るんだ。しかも、日本橋という場所柄、金持ちマダムなんかもいてね、そういう人たちの視線は本当に無遠慮だよ。

時間を潰してからとばぎんに戻ると、平日だったから、呑海さんと獄寺さんもいて、ぎゅうぎゅう詰めさ。立哨や受付の座哨に二人ずついてもしょうがないから、B2Fに常時三人いるという変則シフトになった。

――人が余っているなら帰れば?

ペニー、君はそうツッコんだね? たしかに君の思ったとおり、ぼくと彦ノフは午前中だけで帰ればよかった。しかし、ここが呑海さんのスペッシャルなところでね、ぼくらとばぎんビルの上位機関である日本橋事業所の目をごまかせそうな理由さえあれば、呑海さんは日勤を作ってくれるんだ。まあ、ガキの使いじゃないんだから、二、三時間働いただけで帰れってのも都合のいい話さ。労使協調とはこのことだよ。

とにかく、たっぷりと余った時間、ぼくらは駄弁りまくって一六・三〇まで過ごす事にしていた。その日はローテーションの都合で、ぼくとChanとノスギくんが一緒になることが多かった。

「大島ってさ、学校何個あるの?」

「中学は幾つかあるけど、高校は一個しかないスよ」

「へえ、じゃあ、みんな知り合いって感じ? それはそれで嫌だね。誰と誰が付き合ってるとか、筒抜けじゃない」

「そうスね。そういう狭っ苦しさが嫌だったんスよ」

Chanがあまり話さないものだから、ぼくはそうやってノスギくんとコミュニケートした。それに、ぼくはノスギくんのことをあまりよく知らなかった。江古田に住んでいることだって、この日にはじめて知ったぐらいだった。

「じゃあ、ノスギくんはあんまり実家帰んないの? 俺だったら、毎年帰ってスキューバやるけど。ライセンス、持ってる?」

「持ってないスよ。サーフィンやる人とかはいるけど、ほら、ぼくは病気っスから」

「あ、そうか」

と、まともな人間同士のコミュニケーションならここで沈鬱になってしまうところだが、とばぎんスタイルでは、まだデッド・ゾーンに踏み入っていない。

「じゃあ、ぜんぜん帰んないんだ。向こうの友達とかも、やっぱりこっちに出てくるわけ?」

「出てくる人は多いスよ。大島は観光業ぐらいしかないっスからね。普段はあまり帰らないけど、今年は帰るっスよ」

「なんで? ホームシック?」

「いや、友達が死んじゃったからっス。葬式があって」

ペニー、これはさすがにデッド・ゾーンだと思うだろう? 実際に人が一人死んでいるわけだから。でも違うんだ。とばぎんスタイルのデッド・ゾーンはもう少し先にある。

「そうなんだ。まだ若かったの?」

「うん、同い年っス。中、高と同じクラスっしたから」

「そっかあ……。切ないね。交通事故かなにか?」

「いや……自殺したんスよ。首吊って」

ペニー、さすがにこれはデッド・ゾーンだよ。事故や病死だったら、ぼくはまだ会話を続けることができた。しかし、自殺は駄目だよ、ペニー。若い人の自殺はあまりに暗すぎる。ぼくもさすがに後悔したよ、言うんじゃなかったってね。

長い沈黙が狭っ苦しいB2F警備室に充満していた。ぼくは煙草でも吸いに外へ出ようかとしていたが、告白を強いた負い目が不思議な重力となって、ぼくをパイプ椅子に縛りつけていた。

「ねえ、ノスギさあ」

と、とつぜんChanが口を開いた。場の空気を変えるような一言を言うのかと思ったら、ぜんぜんそうじゃなかった。

「こんど大島に遊びに行っていい?」

こんな話の腰の折り方ってあるかい? 誰かに頼みごとをするには、最悪のタイミングだよ。いや、最悪を通りこしている。もうどうすることもできないよ。Chanはたまに、こういうことをするんだ。絶対にやっちゃいけないことをやっちゃうっていうね。

ところが、意外なことに、ノスギくんは断らなかった。八月ならいいと言うのだ。さすがに友人のお通夜に同行させるのは嫌だけど、四十九日のときならついてきてもいいと。

「おー、やったじゃん、フェル樹。泳ごうぜ」

Chanはほんとうに無邪気な顔で喜んでいた。交代の時間が来て、ノスギくんが立哨へ向かうと、ぼくはChanをたしなめた。

「駄目ですよ、あのタイミングは」

「なんで? だってあそこまで行ったら、もうなに言ったって駄目じゃん。逆にあれで良かったよ」

ほんとうに、悪意の欠片も反省の色もまったくなく、Chanはそう言うんだ。もしかしたら、ペニー、彼はデッド・ゾーンを通り越して、ヘヴン・ゾーンまで行っちまったのかもしれない。あの、なにもかも許される世界へ。そういうことがあるいっていうのは、覚えておいてもいいかもしれないよ、ペニー。もっとも、セクシーすぎてビッチライクな君には、許されていることなんてたくさんあるだろうけど。

そんなこんなで八月になったよ、ペニー。三年前の八月はとても寒くて、天変地異でも起きそうな夏だったね。

待ち合わせは竹芝桟橋のチケット売り場だった。大型フェリーで行くと、ノスギくんの島民割引を使って四千円ぐらいだったと思う。ジェットフォイルを使うと二時間もかからないんだけど、二頭船室でごろ寝した方が雰囲気出るってノスギくんが言うから、そうしたんだ。

大島行きのフェリー「さるびあ丸」は十時に出るということで、乗船時間を計算に入れてもかなり時間があった。まだノスギくんは到着しておらず、ズッコケ三人組が先に着いて待っていた。

「ノスギくん、遅れるって言ってたよ」

と、彦ノフが言った。

「あ、そうなんですか。じゃあ、ぼく、酒でも買っときましょうか。いります?」

彦ノフは下戸だから飲まないが、Chanは甘あいお酒と乾燥ワカメをご所望だった。

「あ、そうだ。もう一人来るからさ、その人の分も買っといてよ」

歩き出したぼくに向かってChanが言った。

「え、誰ですか? 知ってる人?」

「いや、ノスギの知り合いらCよ。チャットか何かで知り合ったってさ。こりゃ期待でKILLぞ」

Chanは嬉しそうに笑ったが、ぼくはちょっと警戒した。というのは、ペニー、この大島行きの前に親交を深める意味でジンギスカン・パーティーをやったんだが、そのときノスギくんのオフ会友達が来たんだ。どいつもこいつも、相当にスペッシャルだった。とばぎんビルメンバーの旅行にそういう人が仲間入りするとどういうことになるのか……。ぼくは色々と暗い想像をしながら、近くのコンビニで買い物を済ませた。

竹芝桟橋に戻ると、Chanと彦ノフの側に小柄な男がいた。ぼくは宗教勧誘の人かと思ったんだ。ほら、駅なんかでよく「お祈りさせてください」とか来るだろ? 彦ノフは絡まれ体質だから、あの手の人によく襲われるんだ。てっきりそれかと思ったんだよ。

「あ、フェル樹、この人がノスギくんの友達だって」

Chanはその笑顔に彼がスペッシャルな人間だという喜びを込めて言った。

「あ、どうも。ホエンです」

痩せ細った男は、ぺこりとぼくに挨拶をした。

「あ、ルシ・フェル樹です。ホエンさんって、中国の方なんですか?」

「いえ、日本ですよ」

「はあ……。どんな字書くんですか?」

「カタカナですよ」

ペニー、お人よしのぼくはそう言われて、彼のバックボーンにある国際的な複雑さを想像したんだ。だって、方仮名書きで「ホエン」なんて名前、あるわけないだろう? きっと「カズオ・イシグロ」みたいなアイデンティティ・クライシスの持ち主なんだ。

――Chanや彦ノフがよくて、なぜホエンがひっかかるの?

ペニー、君はいま、そうツッコんだね? そこは小説家を志す者として、想像力を働かせてくれたまえ。ぼくはプライバシーを考慮して「Chan」や「彦ノフ」という渾名を採用しているだけで、実際は「○○さん」と名字で呼んでいるのさ。現実にだよ、「ホエンです」なんて言われてみたまえ……。そりゃ、世のオジサン方もネットの匿名性にブルッちまうよ。

さらにビビることにはね、ペニー、ホエンは普通に「ハンドル・ネームですから」と言いやがったんだよ。むしろ、なんでハンドル・ネーム名乗らないのってぐらいの感じで。

「あ、ノハさんはまだなんですか?」

ペニー、ここでまた新語の登場だよ。なんというか、このホエンとやらは、まるでそれが世界共通の知識だとでもいうような顔をするんだ。こういうところはなんだか人を苛立たせるね。たぶん、彦ノフ以上に絡まれ体質だと思うよ。

まあ、ようするに、ノハとはノスギくんのハンドル・ネームだったらしい。なんだか、少し恥ずかしくなるね。学校ではB‐BOYを気取ってる奴が、お母さんに電話して「もしもしボクですけど」とか言ってるのを聞いたときみたいな。

ノスギくん……いや、あえてノハさんと呼ぼう。彼がやってきたのは十時三十分、乗船手続きギリギリの時間だった。

フェリーは夜中に到着し、しばらくどこかで停泊してから、早朝に下船開始となるそうだった。とっとと酔っ払って寝てしまった方が楽だ。ノハさんもホエンさんも酒を飲まなかったから、ぼくとChanの二人でお酒をかっ食らった。少しペースが早すぎたらしく、ずいぶん酔っ払ってしまったよ。テンションが最高潮に達してしまったんだ。

ただ、ぼくが抱いていたディープなイメージと違って、二等船室は綺麗だった。「オラ東京さ行ぐだ、銀座でベコ飼うだ」という人たちが夢敗れて故郷に帰るためにスシ詰めになっている貧民窟……かと思いきや、家族連れなんかもいて、みんなで寝るアットホームな雰囲気だ。酔っ払ってはしゃげる感じじゃない。しょうがなく、甲板に出ることにした。そして、ぼくとChanはマストによじ登ったり、欄干の上で逆立ちしたりして遊んでいた。彦ノフもノハさんも遠巻きに呆れた表情を浮かべただけだったが、ホエンさんは爆笑していた。もう三十歳近いのに。たぶん、彼の人生では面白いことがそんなになかったんだろう。

翌朝、大島の元町港に到着すると、ノハさんは慣れた足取りで先を行った。レンタカー業者がたくさん勧誘に来ていたので、借りようと思ったが、ノハさんは後でいいといって先に行ってしまった。

元町港から歩いて五分ぐらいでノハさんの実家に着いた。一階が普通の飲食店「ノスギ」で、二階がスナック「或る阿呆」だ。

「それじゃ、これあげるから、十時ぐらいまで休んでて」

それはスーパー銭湯の島民用割引券だった。七百円ぐらいだ。

「え、でも、俺らそんなに風呂入りたい気分じゃないんだけど……」

と、Chanが言った。

「でも、うちの人、まだ寝てるから。風呂入らなくても、休憩所みたいなところあるんで、そこで待ってて。すぐ近くだし」

ノハさんは反論の隙を与えず行ってしまった。気付いたかい、ペニー? 大島に到着してから、彼のDEATHマス調は消え失せていたよ。ホームの空気が彼を大胆にしたのかね。

ともかく、ぼくは「どうします、風呂入ります?」と、尋ねた。みんな首をかしげていたところ、Chanが呟いた。

「でも、ノスギもひでえよな。置いてくこたぁ、ねえだろ。しかも、なんで銭湯以外の店が開いてねえんだよ。ファミレスとかねえの?」

そのもっともすぎる言葉を皮切りに、ノハさんに対する愚痴が始まった。とくにホエンさんがひどかった。たしかにいちばん困ったのは彼だ。ぼくらとは初対面で、寝ていた時間を除けば、まだ一緒に過ごした時間は三時間足らずだというのに、スーパー銭湯の休憩所でズッコケ三人組と一緒にいなければならない。少なくとも、ノハさんの家人が目覚めるまで。

しかし、ぼくらは彦ノフが言った「疲れてたんじゃないの?」という気遣いによって、すぐに罪悪感に打ちひしがれた。そうだ、ノハさんは病気なのだ。彼は食事制限をしなくちゃいけなかったから、いっつもカルピスみたいな栄養ドリンク「ラコール二〇〇〇」を飲んでいた。

ぼくたちは悪意の矛先を銭湯に変えた。全然スーパーじゃないじゃないか、なんでここだけなんだ、フェリー会社の子会社か何かが運営しているんじゃないのか、それとも社長は町長の息子じゃないか、陰謀だ……。

銭湯の休憩所は座敷とテーブルの二種類があった。ぼくらは座敷を陣取って寝そべった。クーラーが良く効いていて、ひんやりし過ぎる。

そうやってすごくメロウな時間を過ごしていると、座敷の一つ離れた卓に女の子の二人組がやってきた。年は少し下、二十一、二だろう。そんなに可愛くないが、Chanにはそんなこと関係ない。やるっきゃKNIGHTな目つきになっていた。

「すいません、ちょっと!」

Chanは高校生ぐらいのウエイトレスを呼び止めて、ごにょごにょ耳打ちをした。彼女はChanの頼みに呆れたようだったが、あまりにもしつこいので従うことにしたらしい。

ウエイトレスは女の子二人組のテーブルに行くと、白いご飯を一膳、テーブルに置いた。

「こちらのライス、あちらのお客さまからです」

女の子たちはこっちを見た。Chanは「どうも!」とにこやかに手を上げたが、呆然とした反応が返ってきただけだった。そりゃそうだろう。彼女たちは「ハプニング」になれていないから、「なんで一膳だけなの?」というツッコミを入れる余裕さえなかった。

Chanは彼女たちの素性を聞き出すよりも先に、自分が飼っているペットのミニブタの話をしだした。正確に言うと、ミニブタなんて飼っていないんだけど、彼はときどきそういう嘘をついた。自分が面白いと思えば、嘘でも本当でもどっちだっていいんだ。ペニー、こういう態度は小説家に通じるものがあるんじゃないかい?

「だってさ、人間関係に自信のない奴らって、絶対に猫飼ってんじゃん? それか熱帯魚。俺クラスになると、そういう奴らとは一緒にされたくないC。だからさ、俺、ミニブタ飼ってんの!」

Chanは間髪いれず、もう一度、「なんとミニブタ飼ってんの!」と叫んだ。必要以上に大きな叫び声だった。摩訶不思議な言葉がぜんぜんスーパーじゃない銭湯の中にこだまし、まばらな客や従業員たちの理解を跳ねつけた。それはいままで大島で発されたあらゆる叫び声の中で、もっとも無意味な言葉だっただろう。

とまあ、会話はそれなりに暖まったけれど、女の子たちの警戒心は強くて、宿泊先はまだ決まっていないと、体良く断られた。

「また会えたらね」

彼女たちは映画のヒロインみたいな台詞を吐いて、どこかへ行ってしまった。ホラー映画でいちばんはじめに殺される奴みたいな笑顔を残して。

さて、十時ごろになると、少しだけ顔色の回復したノハさんが迎えに来た。ぼくたちの宿泊先は従業員用の離れだという。小さい平屋だが、四人で泊まるには十分な広さだった。つい最近までスナックのホステスが使っていたらしい。

荷物を置くと、ぼくらは飲食店「ノスギ」で朝食をご馳走になることになった。座敷とテーブルのある、居酒屋みたいな造りで、夜には焼き鳥屋になるらしかった。軽食、居酒屋、スナック……。一つの建物で三種類の飲食店を営むノハ両親は、その商売の愚直さから連想されるように、朴訥とした人柄だった。

料理もその木訥さに従順で、誠実な味だった。フレンチトーストは分厚く、バターとメープルシロップがたっぷりとまぶされていた。サラダのドレッシングだって、やる気のない飲食店によくあるような、ピンクのフレンチドレッシングなんかじゃない。ゴマ油を使った、オリジナルなものだった。

普段と比べていささか豪勢すぎる朝食を貪りながら、ぼくらはあれこれ、東京での生活について話した。その話はJOJOに家族史にまつわるものになっていった。

「そういや、お姉さんは何してるんですか?」

と、早食いが癖になっているためにとっくに食べ終えていたぼくは尋ねた。

「東京にいるよ」

「あ、そうなんですか」

「絵の勉強をしてるんですよ。好きなことなら、自由にやらせてあげたくて」

と、ノハ母は話を逸らすように言った。

「お姉ちゃんって、いつか大島に帰ってくるんDEATHか?」

Chanが尋ねた。それは結婚やなんやらについての質問だった。この場ではいちばん聞いちゃいけない話だった。

「どうかしら、絵で食べていければそれでいいんだけれど……」

と、ノハ母はトマトの薄皮が奥歯に張り付いたような言い草をした。そのねっちょりした響きは、ぼくにある回想をもたらした。

大島旅行が決まったあと、ぼくらは親交を深める意味で、江古田にあるノスギくん(この頃はまだノハじゃない!)の家で行われるジンギスカン・パーティーに参加することにした。

ぼくらが辿り着いた頃には、すでにラム肉がもうもうと湯気を立てていた。ノスギくんがインターネッツで作った知り合いが四人いて、取り立てて個性的というわけでもない。なんだか上司との飲み会に誘われたような気分になっていたぼくらは、退屈してしまい、色んなものがユルユルになってしまった。ぼくはラム肉を半生で食べて六時間後に食中毒を発症することになるし、Chanは参加者の女の子に「初潮いつだった?」といきなり尋ねてシカトされるし、彦ノフは強制的に腕相撲大会を開いて全員に勝って喜ぶし……ほんとうにユルユルだった。

そんなぼくらが関心を取り戻したのは、スペッシャルな男が登場したからだった。

彼は全身黒ずくめだったが、殺し屋とかではなくて、雑誌の編集者をしているという。起きているのに眠っているような覇気のなさ。全身黒ずくめなのも、服を考えるのが面倒で黒にしているという感じだった。

「あ、彼はChanと趣味が合うと思うッスよ」

ノスギくんは含みのある言い方をした。なんだと思って尋ねると、黒ずくめの男はラブドール・コレクターだというのだ。

「マジでSKY?」

と、英語まじりにシャウトしたChanのみならず、ぼくらまで思わず食いついてしまったよ、ペニー。君は知らないと思うけど、ラブドールは当時ぼくらの間でメチャクチャ話題になっていたんだ。ようするに精巧なダッチワイフで、唇やおっぱいの質感がものすごくリアルにできているらしいんだよ。世も末だというくらい人間にクリソツなんだ。とりわけ、下半身だけの安物ダッチワイフ(¥一九八〇)を購入したことのある彦ノフはイラン人のようなその目を輝かせた。

「いま、持ってきてるんですか?」

「そうするには大きすぎる」

コレクターは妙にハードボイルドな口調で呟くと、自分の殻にこもってしまった。少し興味を持ちすぎたかもしれない。が、Chanはそんなことなど意にも介さなかった。

「やっぱりラブドールとセックスすんですか?」

こういう質問の仕方は「ズバッと」と表現したらいいんだろうか? それは誰もが聞きたかったけれど、誰も尋ねられずにいた質問だった。Chanはその超え難い壁を一刀のもとにズバッと切り裂いたよ。

「……しないよ」

コレクターは少し怒ったらしく、もそもそと不平がましく動き出した。つけっぱなしになっているノスギくんのデスクトップパソコンにCDを挿入する。開いたフォルダには画像ファイルがぎっしり詰まっていて、その一つ一つにラブドールが映っていた。

皇居らしいところや、井之頭公園らしいところ……様々な場所で、フリフリの洋服を着飾ったラブドールがスナップ写真に収まっている。しかも、ぼくは写真に詳しいからわかるんだが、この光の当たり方はレフ板使ってるよ。たぶん、コレクターはラブドールと撮影機材をかついで出かけ、アイドルのグラビア撮影よろしく、綺麗な写真を撮ったんだろう……。

「こうやって鑑賞するんだ……娘みたいにしてネ!」

コレクターはまるでそれが世紀の大発見であるかのように言った。「娘」という言葉はプラトニックという程度の意味で使ったんだろうが……。ペニー、自立した女流作家を目指す君は、許せないかもしれないね。娘を鑑賞品だと思っているような男には父親になってもらいたくないと。まあ、ぼくもこのときは、いっそラブドールを慰み物にしてくれた方がずっとよかったと思ったよ。

「なんと呼んでるんですか?」

と、ぼくは居たたまれないまま尋ねた。

「ムシュメしゃんって呼んでるよ」

Chanは大喜びでのた打ち回った。「ムシュメしゃん」というネーミングの破壊的な威力で、あらゆる対話は不可能になった。ラム肉を食う気にもなれず、みんな箸を止めて、恐ろしい沈黙の中でまんじりともせずにいた。ただChanだけが笑っていた。

ぼくはそのメロウな空間の床に、小冊子を発見した。ビニールコーティングされた本格的なパンフレットで、表紙には女の子の絵が描いてあった。CLAMPが子供向けに描いた絵のパロディで、つるつるぺったんのヌードだった。たぶん、同人誌だろう。

「二次元も行けるクチですか?」

と、ぼくはうんざりしてコレクターに尋ねた。コイツ終わってんな、という皮肉を込めながら。ところが、彼はそれが耐え難い侮辱だというように「違うよ」と叫んだ。ぼくはひどい侮辱を犯したのが恐くなって、エロ小冊子を持ったまま、うろうろと視線を泳がせた。まるでウンコを踏んでしまったガキみたいに。

「それ、ぼくの姉ちゃんのっスよ」

と、将来に「ノハさん」と呼ばれることになる眼鏡の男は恥ずかしそうに言った。

さあ、ペニー、閑話休題だ。

ノハさんの姉は、東京でコミケ出店に勤しんでいるわけだ。漫画家志望の彦ノフの分析じゃ、絵で食べていくのはちょっと厳しいということだったよ。ぼくはそれ以上追及することを辞め、モソモソとフレンチトーストを齧った。

「じゃあ、ぼく、また寝るんで、みんなはちょっと自分で観光してて」

ノハさんは食事を済ませると(もっとも、栄養ドリンク「ラコール二〇〇〇」を飲んだだけだったけれど)、裏に上がっていってしまった。てっきり大島を案内をしてもらえると思ってガイドブックを持ってきていなかったから、途方に暮れちゃったよ。でも、ノハさんの具合が悪そうな様子を見ると、なんとも言えない。

ともかく、問題はね、ペニー、ホエンさんだよ。ぼくらは彼とまだそんなに仲良くない。それに、彼も遠慮しているようだった。いや、それよりもっと本質的な問題として、一体、初対面でハンドルネームを名乗った男に対して、どうやって接すればいいっていうんだい?

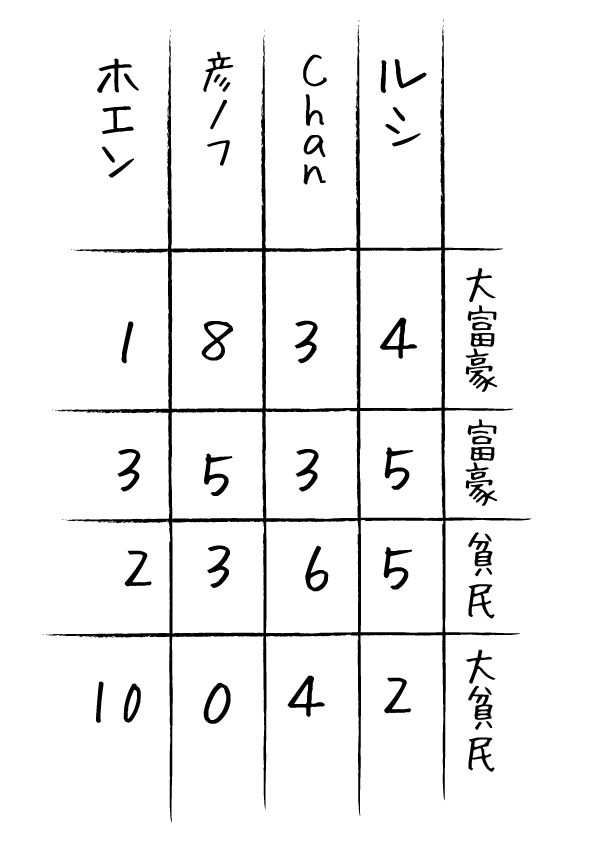

答えは簡単さ、ペニー。大富豪だよ。

素朴資本主義経済のロールモデルであるトランプゲームは、参加した人々を一つの世界に秩序付ける。特に四人でやるのがサイコーで、ぼくらはちょうど四人だった。

これが実に盛り上がったよ。以下に計十六回行われた結果を記しておくよ。

――なんでエジプトで書いているのにこんなに細かくわかるの?

ペニー、君はいまそうツッコんだね? ぼくはね、旅行用財布というものを持っていて、そこに入れっぱなしていたフェリーのチケッツ・トゥ・ライドの裏に書いてあったのさ。これもある種の運命だよ。君はついてる。

注目すべきは、ペニー、ホエンさんの負けっぷりだよ。もう三十歳になろうとしているのに、彼が小学校に入ろうとしていた当時、まだ受精卵でもなかった若造に軽くあしらわれたんだからね。

この結果は彼に大貧民のぬぐい難いイメージを植えつけ、ぼくらにナメられまくることになった。でもね、ペニー、その代わり、心理的な距離は縮まったんだ。

正午になって、ぼくらはレンタカーを借りて、海へ出かけることにした。でも、その年はほんとうに冷夏で、海は泳げたものじゃなかった。昔に起きた噴火のせいか、砂浜も黒い。第一、ギャルがぜんぜんいない。

ドライブに切り替えることにして、カーナビで候補を探すと、リス村と動物園が目についた。それなりに楽しむことができたよ。

リス村では彦ノフが大活躍だった。餌で手の平に誘きよせた台湾リスを「パオッ!」というジャイケル・マクソンみたいな掛け声とともに投げ捨てる。まあ、リスは俊敏だから上手く着地したけれど、台湾リスが青空に描く放物線は、そのシンプルさと裏腹に大いにぼくらを笑わせたよ。

動物園ではChanがピーナッツで山羊をフェンス際に誘きよせ、隙間から口を出した瞬間、アゴヒゲをフェンスに結わえていたよ。まったく、四頭もの山羊がフェンスにヒゲを結わえられてモジモジしている情景を想像してごらん? すっごくスペッシャルだろ? まあ、もちろんぼくが一頭ずつ解放していってやったんだけどね。結ばれた山羊のヒゲを解くのはけっこう難しいよ。しかも、山羊どもはみな、解き放たれるまで厳粛な顔付きをしているんだ。まったく、聖書的な光景だった。

大島一周道路をぐるっと回り、波浮港というところに辿り着いたときは、ぼくの出番だった。そこには鐘がずらっとあってね、左から順に鳴らしていくと昔の流行歌『波浮の港』になるって寸法さ。ぼくはそれを適当に叩いて、安室奈美江の『キャン・ユー・セレブレイト?』を歌ってやったよ。あれは日本の民謡音階で作られてるからね、それなりに聞こえるんだ。情緒溢れる港町にこだまする、男たちのウェディングソングを想像してごらん……すっごくスペッシャルな気分になるだろう?

ともかく、あとはガイドブックでも参照してくれ。そっちの方が細かく書いてあるよ。そうだ、こんど一緒に行こうか? もし君が東京に帰ってくることがあるなら、言ってくれよ。

さて、そうこうしているうちに夕方になって、ぼくらは海辺の露天風呂に入ったのさ。「浜の湯」だったかな? 水着着用の混浴風呂さ。ぼくらは大はしゃぎだった。水着のギャルがいたからじゃない、ホエンさんのペラペラボディが予想以上のショックをもたらしたからだ。

「板チョコじゃないっすか!」

と、ぼくは一見して評した。彼の胸板はほんとうに板チョコだったんだよ。十センチぐらいしか厚みがない。戦後の欠食児童だってもうちょっとましだったと思うよ。

「そんなんで生きていけるんですか?」

「ぜんぜん平気だよ」

と、ホエンさんは言った。むしろ逆に「なんでみんなそんなに太ってんの?」という表情だ。

「ちょっと比べてみよう」

彦ノフはホエンさんの隣に立った。喪黒福造と板チョコが恐ろしいコントラストを示していて、それを海に溶けかけている夕陽が照らしている……すごくメロウだろ?

そうだ、ぼくはランボーの有名な詩をパロって、こんなのを作ってみたよ。

あれが見つかったよ

なにが? 板チョコさ

それは喪黒服蔵と一緒に

海に溶け込んでしまったよ

元ネタがわからなきゃ面白くないかな? まあでも、あれはある種、ポエチックな光景だったよ。

そして、その詩情を打ち破ったのは、「ミニブタ?」という謎めいた囁きだった。振り向くと、女の子が二人、伺うような視線を送っている。

「あ、君ら、銭湯にいた子だよね。そう、俺ってば、ミニブタ飼ってんの!」

と叫ぶなり、ChanはやるっきゃKNIGHTな目つきですり寄っていった。女の子たちはコソコソと話し合っているが、まんざらでもない感じだ。

「ホテル決まった? どこ泊まってんの?」

「え、国民宿舎だよ」

と、シーサーのような顔をした女の子が答えた。彼女は水着姿を見られるのが恥ずかしいのか、露出の控え目なセパレーツの空間をさらに埋めようと、お腹に手をやっていた。

「マジでSKY? いつまでいんの?」

「え、三泊だけど……そっちは?」

「じゃあ、俺らもそれにあわせて三泊にしCHINA!」

――しちゃいなっていうか、するのは自分でしょ!

ペニー、君はいまそうツッコんだね? たしかに君みたいにステキなビッチガールはこんなナンパじゃついてこないだろうけど、世の中にはいままで生きてきて楽しいことが一つもなかったような人もいるからね。Chanの駄洒落は好評だった。もう一人の女の子はムスッとしていたけれど、立ち去ろうとしないから、たぶんオーケーなんだろう。

ぼくらはその後、海まで行った。ペニー、君みたいに素敵な女の子へ送る手紙の中で、他の女を描写するなんて、無礼千万かもしれないけど、許してくれるかい?

二人は東京の短大一年生だった。聞いたこともないような短大だったよ。一人は沖縄の守護神のような顔をしていたから……そうだな、シーサーと呼ぶことにしよう。もう一人は、チカだかユカだかミカだか、忘れちゃったから、ナントカと呼ぶことにしよう。

シーサーはわりと快活で人懐っこい性格だった。キャノンの一眼レフカメラEOSを持っていて、スカートの下にスパッツをはいたりしている。襟足の部分にお洒落なお下げ髪を垂らし、エスニックなチユニックを着ていたよ。雰囲気としては、下北沢に憧れる長野の女子高生が精一杯おシャレしましたという感じだよ。もっとも、彼女は東京在住だったけどね。

ナントカはまったくもってコンサバティブだった。どこかしらヒステリックで、ナンパした相手と話すことをこの上ない侮辱と考えているみたいだったよ。服装も色気がなくて、オシャレな主婦みたいな格好だった。ただ、顔のパーツがすべて丸で構成されていたから、女っぽくて、シーサーよりは美人だった。たとえるなら、水木しげるの描く妖怪(海からザパーっと出てくる奴)を綺麗にした感じだよ。

とにかく、Chanはナントカを気に入ったようだった。たまたま持っていたボディ・バターを使って、エロスなマッサージに持ち込もうとしていた。会ったばかりでマッサージは嫌だと、当然の反応が返ってきてもChanはめげなかった。

「でも、俺ってばマッサージ超上手いよ。身体の中の不純なモノが全部排出されるんだってばよ。イライラとか、ストレスとか、中性脂肪とか……希望とか、夢とか」

「希望とか夢は排出されちゃダメじゃん!」

そうやって、ナントカとChanはJOJOに親しくなっていった。ぼくと彦ノフはシーサーと普通に話していた。仕事のこと、漫画のこと、いいことのこと、写真のこと……。シーサーは映画に携わる仕事につきたがっていた。クリエイティヴ志望のところはぼくらと似通っていたから、話はそこそこに弾んだよ。

ペニー、君はなにか忘れちゃいないかい? そう、この大島旅行の重要な主人公であるホエンさんさ。

ぼくはふと気になって、後ろを振り向いていた。すると、流木に腰かけた大貧民が砂に抽象画を描いていた。

「ホエンさん、なにやってんの? こっちおいでよ。たそがれてる場合じゃないよ」

ホエンさんは顔を上げると、力なく微笑んだ。それはまさに、大富豪を十六回やって十回大貧民になる男にぴったりの表情だった。

「ぼくはいいよ。君たちだけで楽しんで」

「なに言ってんの。ホエンさんがいないと楽しくないよ」

ぼくは彦ノフを肘で小突いた。彦ノフはドラえもんが秘密道具を出すときのような声で「ホエンさんがいないと始まんないよ」と叫んだ。語尾に少し嘲りが混じっているのは、いたし方のないことだったよ。

「そうだよ、こっちおいでよ。そんなとこで砂いじりしてたら、なんか恐いよ」

シーサーまでがホエンさんを誘きよせようとしていた。Chanとナントカは二人だけの駆け引きに没頭していたけれど、ぼくら三人がホエンさんを必死に説得した。ホエンさんは一流の大貧民らしく、優しさに意固地でもって答え、ますますその抽象画をグロテスクなものにしていった。ぼくたちは諦めざるをえなかった。

やがて、太陽は地平線に溶け込んで、優しい闇が辺りを包み込んだ。ペニー、あれは夏だったんだよ。暖かな夏の夕べは人々を穏やかな紐帯で結びつけるね。ぼくたちは出会ったばかりだというのに、ずっと昔からの知り合いのような気がしていたんだ。

「ねえ、今夜一緒に飲まない?」

シーサーが尋ねた。ぼくは彼女の心に芽生えた好奇心の芽を優しく摘むように「胃がひっくり返るまでね」と答えた。

「でも、あの二人、どうする? なんか、いい感じになっちゃってるんだけど」

シーサーに促されて見ると、Chanとナントカは二人でキャッキャとはしゃいでいた。

「まあ、あれはあれでいいんじゃない? なんか仲良くしてるし。気ぃ使ってやろうよ」

ぼくがそう言うと、彦ノフは小さく「女ってバカだな」と呟いた。そう、それはたしかにその通りだ。Chanの毒牙にかかって幸せでいられた女はそんなにいない。

「じゃあ、俺ら三人で飲みます? ホエンさん、来ないでしょ。あの様子じゃ」

と、ぼくが彦ノフに相談を持ちかけたところ、携帯がブルブルと鳴った。家で寝ていたノハさんからだった。

「あ、ルシくん? 今からうちでご飯食べない? 二階のスナックで飲んでもいいし」

「ごめん、俺ら、ちょっと約束できちゃって。あ、でも、ホエンさんが行くかもしんない。ちょっと待ってて」

ぼくはホエンさんに近寄っていった。彼は恨めしそうに目を上げて携帯を受け取ると、自分の葬式の日取りでも決めるような暗い声で話し始めた。足元には、その無意味に細かい描線が人を怯えさせる、抽象的細密画があった。

電話を終えると、ホエンさんは再びぼくを見上げて言った。

「ノハさんが帰って来いってさ」

「え、でも、俺ら、あの子たちと飲む約束しちゃったよ」

大貧民ホエンは心無い平民ルシの言葉に溜息をついた。その吐息はかすかに震えていて、いまにも涙が零れそうな気配がした。

「そうか。じゃあ、ぼく一人でスナックに行くよ」

ぼくは大富豪彦ノフに視線を送った。彼に会話が聞こえているはずはないのだけれど、すべてを受け止める眼で「俺もスナックに付き合うよ」と言っているように見えた。

結局、ぼくたちはゴネるChanを置き去りにしてノハさんの家へ戻った。

刺身やテンプラがテンコ盛りの豪勢な夕食を平らげていると、ノハ母はおもむろに「あんたたち、女の子ナンパしてたでしょ」と言った。

「なんで知ってるんですか?」

「浜の湯の近くでハマグリ焼いてる屋台があったでしょ? そこのオバちゃんが言ってたのよ」

ぼくはちらりとノハさんを見た。彼は海の幸には手をつけず、栄養ドリンク「ラコール二〇〇〇」を飲んでいた。

ノハ母の言葉は無邪気なからかいぽかったけれど、わずかに非難するような調子が隠れていた。ナンパという軽薄な行為に対してじゃない、ノハさんが寝込んでいるのにおちゃらけていたことに対してだ。ぼくらはうつ向いてしまった。母親の愛はどんなものよりも正しいと知っていたから。

それはそうとして、ペニー、ここはなんてオットロしい島だろう。ジョージ・オーウェルも真っ青の管理社会じゃないか。ぼくはノハさんが本土に渡ってきた理由がわかるような気がした。

スナック「或る阿呆」には三人のホステスがいた。二人は三十を超えた年増で、一人は小学生にしか見えない二十歳だった。みんな猫娘みたいな顔をしていて、ペニー、ぼくは思わず笑っちまったよ。どうして大島にいる女は、どいつもこいつも水木しげるの描く妖怪みたいな顔をしているんだろうってね。

とはいえ、それでもホエンさんは満喫しているようだった。

「ぼく、こういうスナックに来たの、はじめてだよ、ほら、こういうの、大人の雰囲気だよね」

彼が指した先にはカラオケのモニターがあって、久保田早紀の『異邦人』が流れていた。その歌に歌われている、何もかも掴もうとする子供たちは、まるでぼくらのことみたいだった。

「あれ、そういえばChanは?」

と、ノハさんは今さらのように言った。

「ナンパした子たちと一緒にいるんじゃない?」

「そうなんだ。上手く行くのかな?」

「どうだろう。二人っきりならいいけど、三人だからね。よっぽどの人心掌握に長けてない限り、無理だと思うけど」

しかし、彦ノフの意見では違うらしかった。Chanを大学時代から知る彼は、カラオケで『キン肉マンGO FIGHT!』を歌い終えると、「フェル樹くんはわかってないな」と呟いた。

「Chanはね、なんでもするよ。エロスのためなら悪魔に魂を売り渡す男さ。二人いるぐらい、どうってことないよ」

「まあ、たしかに、あの子たちまだ二十歳ぐらいとかですもんね。騙されちゃうかもな」

「そうだよ。女って、ほんとうにバカなんだから」

――男だって馬鹿じゃないの!

ペニー、君はそうツッコんだね? まあ、それもそうだ。特にお水の世界で働いてきた君は、男の馬鹿さを手玉に取って収入を得ていたんだからね。でも、そんなに怒らないでくれよ。彦ノフはこうやって、ときどき男尊女卑発言をすることがあったけど、女にモテなかった過去がそうさせるのさ。別に純然たるマッチョイストなわけじゃないよ。

そんなことより、このとき意外だったのはね、ノハさんがなにも言わなかったことだ。基本的に良識派に属する彼は、善悪の彼岸にいるChanを敵視していたから、糾弾するのを常としていた。それなのに、このときに限っては、しょうがないなあ、とでもいわんばかりの穏やかな顔付きで山羊ヒゲを撫でていたんだ。

夜が更けてというにはまだ早い時間だったけれど、客はぱらぱらと帰っていった。スナックの中には九月の海の家みたいな静けさが漂っていた。ぼくらは半ば義務的に、交代でカラオケを歌った。そうしないと、沈黙が満ちてしまうからだ。曲と曲の合間、ハウリングをよく起こすスピーカーが鳴り止むと沈黙は際立った。

ノハさんはその間隙を縫って、「こっちに帰ろうかと思うんだ」と呟いた。それは明らかに、ぼくだけに向けて発された言葉だった。

「そう……そうなんだ」

と、ぼくは応えた。

「うん。病気を治してね、実家を継いで……」

「そうだね。治した方がいい。ノスギくん、眠そうだもの。とばぎんでも当直で寝れないって言ってたよね」

「うん、ちょっと辛くてね」

「じゃあ、元気になったら東京には出てくるの?」

「いや、たぶん、もう……」

「そっか。じゃあ、たまには遊びに来なよ。鳥肌実のライブでも見に」

ノハさんが答える前に、次の曲が始まってしまい、会話を続けることはできなくなった。歌っているのはホエンさんだった。

Yo! SAY,夏が胸を刺激する

ナマ足魅惑のマーメイド

ぼくは場にそぐわない歌詞にすごく腹が立って、大貧民の板チョコみたいな胸を引っ叩いてやった。ドフッという不思議な音がしたよ。

その翌早朝、ぼくはノハさんの原付を借り、国民宿舎へChanを迎えに行った。Chanは宿舎の入り口にある植え込みに座り込んで、がっかりな表情をしていた。その側には、Chanとは裏腹に爽やかな表情の女が二人、立っていた。

「おはよ、お迎えご苦労さま」

「ああ、おはよう。ナントカちゃん。なんか、楽しそうな顔だね」

「まあ、楽しいっていうか、忙しい夜だったかな」

表情から角の取れたナントカは、シーサーと目配せをした。

「Chan君が色々ちょっかいしてくるから、寝れなかったよ」

「そうだよ」と、シーサーも口を挟んだ。「私、ナントカを守るために、ずっと起きてたんだから」

「あ、駄目だったんですか」

ぼくはChanに笑いかけた。しかし、彼は本気で不貞腐れていて、頑固なウンコ座りの姿勢を崩そうとしなかった。こういうとき、彼は本当にチンチン丸出しだよ、ペニー。もちろん、比喩的な意味においてね。

「ところで、シーサーちゃんとナントカちゃんはこのあと予定とか決まってんの?」

二人は顔を見合わせてから、ふるふると横に振った。ぼくはChanの脇をつかんで抱き起こしながら、ノハさんの都落ち(といっても大島は都内だが)について話した。

「それでさ、最後はパーっと盛り上げたいから、君らも一緒に来てくんないかな?」

「え、でも、うちらその人に会ったことないし」

そう言って不安がるシーサーをぼくは説得した。彼女たちになにかスペッシャルなことができるとは思わなかったけど、いてくれるだけで寂しさが和らぐと思ったから。

「でもなあ、そういうの、意識しちゃうと、うちら……」

二人は踏ん切りがつかないようだった。と、それまでノハさんの都落ちに対して無反応だったChanが突然熱心に口説き始めた。

「いいから行こうぜ。おいちゃんの面白いところ全部見せCHINA!」

――だから、見せるのは自分でしょ!

ペニー、君はそうツッコんだね? それはもっともだけど、ぼくはただただ嬉しかったんだ。Chanとノハさんは、ぼくがとばぎんに入るずっと前からライバル同士で、わりと本気に陰口を叩きあっていた。Chanはせいせいしたと思っているのだろうと、少し残念な気分だった。もしかしたら、少しでもエロスの確率を上げたかっただけかもしれないけど、それでもぼくは嬉しかった。

「行こうぜ。行ったら俺の甘い左手ペロペロさしたげるし。あと、ベイビー金玉見したげるし」

Chanの攻勢に対して、ナントカは優しい笑顔で答えた。

「でも、昨日はもう全部ネタ出しちゃったって言ってたよ?」

「いや、まだとっておきのがあんだよ。だって、俺、ミニブタ飼ってんだ!」

その無意味な言葉は大島の朝の静寂を打ち破った。彼女たちはついてくることになった。

眠たがるノハさんを叩き起こし、ぼくらは三原山に向かった。レンタカーのVitzは七人も乗ると小さかったが、シーサーとナントカをぼくとChanがそれぞれ膝の上に乗っけて押し込んだ。

三原山は麓までトレッキングコースになっていて、そこから先が登山になっていた。もちろん、小さい山だから、三時間ぐらいで噴火口を往復できる。

ペニー、なにを隠そう、ズッコケ三人組はとばぎんビルの清掃のおばさんにむりくり狩り出され、富士登山をさせられたことがあるんだよ。なんでついていったかというと、ちょっとした理由があるんだ。うちの会社は清掃・設備・警備の三点セットが売りなんだけど、クライアントを惹きつけるキラーコンテンツは清掃なんだ。清掃のおばさんの地位は高いんだよ。サービスの甲斐あって喜んでもらえたのはいいんだけど、高校生の息子に相手にされなくなった後家さんはね、ぼくらが来たことで有頂天になっちまって、異様なテンションで登山中のぼくらを罵りまくったんだよ。なんでスニーカーで来ないの、なんで半ズボンなの、とね。あの苦行に比べれば、三原山なんてチョロいもんだったよ。

三原山にはぼくら以外、誰もいなかった。入り口の案内所にいた人は、例年にない冷夏のせいだと言っていた。このメロウな雰囲気をうまく描写するためには、やっぱりセリーヌ風の文体が必要だよ。

「ねえ、ノハさんは東京でなにしてたの?」……シーサーが尋ねた、ノハさんは一団の後方を歩いていた、まるで人生そのものに取り残されたように……「何もしてないよ」……ノハさんはすでに喘いでいた、往復三時間の小さな登山道も、病身の彼には辛いんだろう……「でも」と、ぼくは気遣うフリをした、「ノスギくんはパソコン詳しかったから、ホームページ作ったりしてさ、飲食店『ノスギ』の業務拡大に……」……ノハさんは「そこまで詳しくないよ」と笑い、ぼくを黙り込ませた……続いてナントカが大島での生活を羨んだが、もうノハさんは答えることさえしなかった……それでもノハさんは悪くない、悪いのはあの野郎だけだ……沈黙!……。

「ノスギくん」と、彦ノフが尋ねた、「鳥肌実のファンサイトで出会った彼女は? たしか、東京の人だったよね」……「一応、続いてるけど……どうなるだろう。遠距離だから」……もう誰も声なんてかけられなかった……体重三十八キロのホエンさんは、病身のノハさんよりももっと後ろで喘いでいる……ヒーコラヒーコラバヒンバヒン!……彼に誰かの心を癒すような言葉を期待したって、無駄だろう……。

あとはChanだけだった……二人は長らくいがみ合ってきた……この三原山登山に女の子を連れて来てくれたChanは、彼に何かを言ってやるつもりはあるんだろうか……救世主になりうるのは彼だけだった……。

先頭を歩いていたChanはTシャツを脱いだ……何かいうのかもしれない、そんな期待は叶わなかった……彼はただ脱いだだけだった……その赤いTシャツには、黄色い文字で「FBI」と書いてあった……Chanがデザインしたオリジナルな奴だ……Fuckin Boy Is……ファックなガキは……何になるんだろう……。

鬱屈とした静けさを引きずりながら、山頂へと繋がるつづら折りを昇っていた……太腿はパンパン……ホエンさんが途中で歩くのをやめてしまうと、誰かがいった……みんなガンバレ!……Chanは「俺をハゲ増すな!」と応じた……ぜんぜんウケなかった……自称「M+O+全スカ」予備軍による自虐ネタを笑うには、みんな疲れ過ぎていた……。

ペニー、ぼくはこれからもあんなメロウな登山をすることはないと思うよ。ぼくらは明るい雰囲気を取り戻すことができないまま、山頂に着いてしまった。単なる証拠となるだけの記念写真を撮るために、噴火口へ向かう。火口湖は皮肉にも、ぼくの大好きな緑色だった。

みんなじっと火口湖を見つめていた。ぼくは、その昔この噴火口で飛び込み自殺をするのが流行ったといおうとしたが、やめた。それが不適切だと思ったからじゃない。Chanが今まさにパンツを脱いで、全裸になろうとしていたからだった。

「どうしたんですか?」

と、ぼくは尋ねた。

「いや、写真撮ろうかと思って」

Chanは自分の衣服を綺麗に畳み、石礫だらけの地面に置いた。真っ赤な「FBI」Tシャツのちょこなんとした佇まいは、石礫のダークグレーとスペッシャルなコントラストを織り成していたよ。

「フェル樹も脱げよ」

ペニー、ぼくはChanの意図をオール・アット・ワンスに理解した。笑いに詳しい彼は、ぼくのような人間が脱いでも面白くないことを知っていて、いままでも絶対に全裸を強要しなかった。ぼくは「そういうキャラじゃない」からだ。その彼が脱げといっている。それはすなわち、こういうことだよ、ペニー。笑顔を取り戻すには、もう全裸になるしかない。

「わかりました」

ぼくは平然と言って、肉体美を強調するためのタックントップを脱ぎはじめた。幸い、あたりには人がいない。Chanは彦ノフにも全裸を促した。彦ノフもまた、その意図をつぶさに了解した。

ホエンさんはというと、もうほんとうにヘトヘトで、口から魂が出かかっていたぐらいだから、なんの抵抗もしなかった。人間、疲労しきっていると、尊厳もクソもなくなって、犬みたいになるんだね。実際、板チョコみたいなホエンさんの身体は、ずぶ濡れのプードルみたいだったよ。

「はい、じゃあMr.ノハ、おまえもだYO」

Chanはいよいよノハさんに向かって言った。しかし、ノハさんは冷笑家の態度を崩そうとしなかった。

「なんでぼくまで脱がなきゃいけないの? Chanさんと一緒にしないでよ」

「やれやれ」と、ぼくは村上春樹風に忠告した。「なんでわからないんだ? もう全裸になるしかないんだよ」

顔のわりに温厚なぼくがそう言ったことで、ノハさんはようやく物事の本質を悟ったようだった。彼は少女みたいに身をよじって、Tシャツを脱ぎ始めた。

「さあ、ミニブタちゃんたち、君らもだよ」

――セクハラじゃない!

ペニー、君はそうツッコんだね? しかし、誓って言うが、これは別にエロスな意図があったわけじゃないと思うよ。Chanのことだから絶対とは言い切れないけど、すべてのマッシュルームはすでにポロリしていたし、火口湖という場所柄、ぼくらは神聖な原始人みたいだったんだ。

「え、ちょっと、ちょっと」

ナントカは戸惑っていた。そりゃそうだ。こんな問題への対処法は誰も教えてくれない。三原山で全裸の男五人に囲まれたときの対処法など。

「俺たちが全裸なのに、おまえらだけそんな素敵な布切れを身につけるなんてズルっこCぞ」

「え、でも、全裸になってなにするの?」

「記念写真撮るんだよ、他にやるべきことなんて、この地球上には一つもKNIGHT!」

騎士を示す英単語が火口湖で反響した。間髪いれず、シーサーは「じゃあ、私はシャッター切る係だから、脱がなくていいよね!」と哀願した。Chanは少し考え込んでから、頷いた。シーサーは心底安心したようにEOSを構えた。

ペニー、こういう女の裏切りって言うのは、なんてスペッシャルな気分にさせるんだろうね? シーサーは寝返った奴の快活さで「早く脱いで終わらせちゃおうよ」と催促した。当のナントカはというと、水木しげるが決して描かない類のエロスに満ちた表情でモジモジしていた。そして、おもむろに脱ぎはじめたよ。

「いくよー! はい、チーズ!」

ぼくらは全裸でピースをした。はたして現像に出せるのか? ペニー、そんなことはどうだっていいんだ。あのときのぼくらが笑顔を取り戻すには、そうするしかなかったんだよ。

パチリとシャッターが鳴るたびに、ナントカはモジモジした。ほら、アラーキーは普通のスナップを撮りはじめたのに、最終的には被写体を全裸にさせちまうっていうだろう? あれと同じ理屈だろう、ナントカはどんどん大胆なポーズを取るようになっていったよ。

と、とつぜん「コラ!」という声が聞こえた。

「なにやってんだ!」

声の主は初老の男性六人組だった。ありとあらゆる世代の中で、いちばん他人を叱りそうな人種だ。

「記念撮影です」

Chanが答えた。よりによっていちばん相手を怒らせる口調で。

「記念撮影? なにを言っとるんだ! ただの撮影か!」

「はい。ただの記念撮影です」

「ふざけるな!」

たぶん、エロスなビデオとかの撮影だったら、彼らは許しただろう。しかし、単なる記念撮影だということが許し難かったらしい。そして、次の質問への答えで彼らの怒りは頂点に達した。

「なんなんだ、君らは学生か?」

「いえ、フリーターです」

「ふざけるな!」

その怒りは理不尽だったよ。とくにオッサンに裸を見られた挙句、叱られたナントカに至っては、人生で最悪の出来事だったろう。

でもね、ペニー、もしもあの初老六人組がもう少し物事の本質を見る目に長けていたら、もっと素敵なものを二つも見出すことができたろう。ペニー、それがなにかわかるかい?

一つは綺麗に毛を抜いたChanのベイビー金玉。もう一つはノハさんのニヤニヤした笑顔さ。

さて、ペニー、大島旅行の話はもう終わりにしておこう。エジプトのネットカフェは閉店時間も早いしね。最後に後日譚を一つ。

ノハさんはとばぎんビルを辞めて実家に帰ったあとも、月一ぐらいで東京に遊びに来ていた。一度、鳥肌実のライブの帰りに、とばぎんビルのB2Fに遊びに来たことがあったよ。

「人工肛門にしたっス」

彼は穏やかな丁寧語でそう言うと、Tシャツをぺろっとめくって見せてくれたよ。お腹の途中に穴が開いていて、ビニール袋がぶら下ってるんだ。腸はもう取ってしまったらしい。

「じゃあ、ご飯食べれるようになったんだ。良かったね」

「でも、手入れも面倒だし、トータルで見るとあんまり変わんないんスよ」

ノハさんは困ったように笑うと、こう付け加えた。

「もう人前で裸になることもできないし……あのとき、写真撮っといて良かったかな」

どうだい、いい話だろう? ちなみに、ホエンさんに関する話もあるんだ。

彦ノフとChanはつい先ごろ、友人の葬式に出かけた。その人は小学校から続いていたアル中が高じて死んじまったのさ。若者の早過ぎる死は悲壮な雰囲気がつきものだよ。

しかし、告別式の日、焼き場をふらふらしていた彦ノフはマッチ棒みたいに細い人間を見つけ、思わず走り出した。

「Chan! Chan! ホエンさんがいるよ!」

それを聞いたChanは「マジでSKY?」と弾ける笑顔で走り出してしまった。すると、そこではほんとうに彦ノフがホエンさんを捕獲していた。

再会できた三人は火葬場で大喜びだった。もちろん、友達の遺族にはメチャ怒られたってさ。人生はうまくいかないね。友達の骨が焼けるのとホエンさんと再会するのが同じ瞬間に訪れるなんてさ。だって、ホエンさんっていうのは、初対面でハンドルネームを名乗り、胸が板チョコと同じ厚さで、十六回中十回も大貧民になるスペッシャルな人材なんだぜ? 火葬場で会うにはいちばん不適切な人だよ。

ところでペニー、君はこの一連のメールが警備員の話とあんまり関係ないと思ったかもしれないね。でも安心してくれ。これはいわば、伏線だよ。アルバイト警備員なんて、しょせん駄目な奴らさ。でも、駄目なりに色んな挫折と克服がある。それなりにキラキラ輝く素敵な時間を過ごし、人間的な成長がある。そういうことを伝えるためのね。

それじゃあ、ぼくはこれから安ホテルに帰って、嘘つきなエジプシャンたちと楽しく騒ぐよ。明日はギザのピラミッドを見学するんだ。街中からすでに見えてるんだけど、あんなでっかいお墓を作ろうと思ったファラオたちは、ほんとうにスペッシャルだよね。

それじゃあ、ペニー、エジプトより、愛を込めて。

SO‐SO.

追伸。

東京に来たノハさんが言ってたんだけど、あんまりマーガリンを取らない方がいいってよ。彼曰く、それが諸悪の根源なんだってさ。ぼくもね、冬の日でもトーストに塗りやすいという理由でマーガリンを買うことが多かったけれど、それを聞いてからバターにしたよ。言葉を額面どおりに受け取るのは時としてバカげているけれど、人生においてそいういうマーガリン的なものによって知らず知らず蝕まれていることがあるというのは、覚えておいていいかもしれないね。

"2章 ほんとうにスペッシャルなもの"へのコメント 0件