私は同時代の作家の作品をあまり読まないのだが、西村賢太の作品はわりと読んだ。今回の急逝にあたって旧作を読み直そうと思ったが、家に一冊もない。以前は毎月送られてきていた「薪潮」も捨ててしまったし、大学を卒業してから就職するまでの金欠時代は新刊を図書館で済ませていた。そんなわけで、たまたま家に一冊もないという状況になってしまったのだろう。「けがれなき酒のへど」「どうで死ぬ身のひとおどり」なども読んだはずだが、手元にはない。私は妻に頼んで入手してほしいと頼んだが、突然の訃報で在庫薄となったのだろう、芥川受賞作『苦役列車』だけが手に入った。

久々に読み返し、「ああ、わかるな」と再確認した。「わかる」のは「私もそう思う」という意味ではない。共感はない。「私はこのような人を知っている」という他者性がある。

西村の小説における主人公は北町貫太多で、そのネーミング(私なら安道元気とでもなるだろうか)によっていったいなんの免罪符になるかどうかわからないのだが、ともかくどう考えてもこれは著者だろうという日本的私小説設定が採用されている。そのあけすけな書きっぷりにはやはり驚嘆すべきことがあり、よくもこんなことが書けるな、と思わされることは多い。それでも、私は「わかるな」と思う。

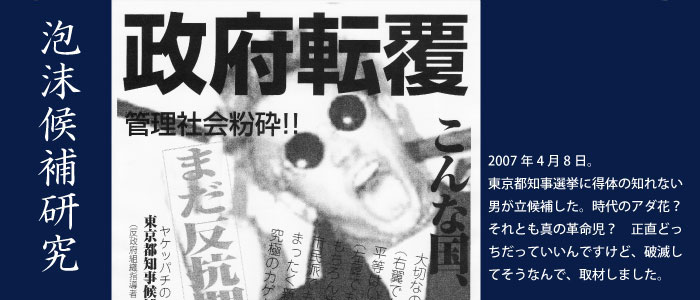

私は西村のような書き手を知っている。実績は及ぶべくもないが、山谷感人に似ているのだ。

「苦役列車」は一人暮らしをはじめた若き北町が港湾人足を務める話で、そこで知り合った日下部という同年輩の若者と仲良くなりかけるのだが、やがて破綻する、という人間関係が中心に描かれる。なにより印象的なのは、飲みに行く誘いを袖にされてからである。北町は「合コンに行く」という理由で誘いを断られたことに一度は歯噛みするも、いっそその合コンに連れて行ってもらえないかと画策する。結局はこの「女を紹介してもらいたい」という思いつきが両者の決定的な相違を際立たせ、最終的に罵倒からの絶縁といういつもの流れになるのだが、「そのために野球観戦に誘う」という作戦についてかなりの紙幅が割かれるのである。

もっと自然に、もっとサラッと相手も同席してくれ易そうな、何かいい手立てはないかと悩み、結句、はたと思い浮かんだのは野球観戦であった。

日下部が野球好きなのは会った初手の時点で聞いていたし、彼奴は毎朝、マイクロバスの中でスポーツ新聞のその面に熱心に目をさらしてもいる。セ・リーグでは阪神、パ・リーグでは近鉄のファンだと言っていたが、両リーグに贔屓球団があれば、おそらくプロ野球全般に興味があるに違いない。

無論、とは云っても断られたらそれまでだが、そしたらまた別の手段を考えるとして、ひとまずは第一弾の方策として、これを試みることにしてみた。少くともいきなり三人で酒の席を持ちかけるよりは、向こうも乗ってきやすい話ではある。

西村賢太『苦役列車』新潮文庫、2012、P.96

まず私にとって驚きなのは、「人を遊びに誘う」というただそれだけのことでこれほどまでに策を巡らすという点である。私はこうしたことを書こうとさえ思いつかない——というのは、そもそもそこまでして人を誘いたいと思わないからだ。この点ですでに西村賢太という書き手と私との違い、そして、山谷感人との類似点を思い起こさせる。「フェイタル・コネクション」で私が描いたように、無聊を慰めるためにタカハシの部屋をノックするべくまんじりともせず待ち構えている感人の姿が重なるのだ。

西村の作品を読む驚きには、己の恥部を曝け出す「私小説の凄み」という地点よりずっと前の、シンプルな驚きがある。北町は友人を飲みに誘うかどうかで、こんなにも策を巡らせている。同僚の表情一つにこんなにも心を動かされている。そうしたいちいちが私を感心させるし、山谷感人との類似を想起させるのである。

文体もまた、私に山谷を想起させる。西村はその特異な語彙で知られる。

- 結句(結局)

- はな(最初)

- どうで(どうせ)

- テケツ(チケット)

- 買淫(買春、性風俗に行くこと)

- 根が◯◯にできてる(〇〇な質)

これらの語彙はある種、擬古文的なところがあり、それはとりもなおさず西村が大正から昭和初期の、日本文学黄金期の作家たちをよく読み、それらを正典としたためだろう。藤澤清造を「発見」したのも、他でもない、黄金期をディグった結果にすぎない。太宰・安吾あたりの「共通言語」から入り、田中英光や山岸外史、藤澤清造といった、より無名な方へと向かっていくのは山谷も辿った道だ。

事実、山谷は最新のエセー「ロックンロールの違い。」で「結句」という言葉を使っている。ポール・ヴァレリーは「もう『侯爵夫人は五時に外出した』とは書けない」といったそうだが、2022年、普通の書き手は「結句」と書くことはもうできない。私の知る限り、西村と山谷だけだ。

もし私が編集者だったら、と想像してみる。西村の原稿を受け取り、「テケツ」に「チケット?」と赤を入れる。西村に「そんなこともわからないのか、サブカルはダメだな」と言われる。おそらく、こうした扱いを受けた編集者も実際にいることだろう。不思議なことに、彼らは特定の時代の、縁もゆかりもない作家たちの語彙空間に身を浸し、特に説明もなくそれを自明とみなしているのである。文学、という顔をして。

何度か聞いてはぐらかされているのだが、山谷が西村賢太と同時代に生きていることについて、なんらかの危機感はないのだろうか? 私から見れば、西村は成功した山谷感人である。もちろん、西村はきちんと執筆したという点がなによりも違うが、根は同じだ。本当に似ているのである。私は自分がそれほど個性的な書き手だとは思っていないが、自分と似た作家がいたらかなり焦る。

しかし、山谷の書いた追悼文を読む限り、そうは思っていなそうだ。

そうした中、西村賢太氏の訃報が入った。僕は氏の、ほぼ全作品を読んでいるが熱心なファンでは、ない。そもそも僕は、肉体労働なぞしないし、古本転売なぞ器用な事も無理である。最近は弾いてないが「利き手で人を殴ったら楽器も弾けなくなるぜ」のロックスター達の教えを守り、暴力なぞは一切、しない。破滅型の文学者としては、尊敬は皆無であった。

ほぼ全作品を読んでいたら、それはファンなのだが……。

たしかに細かな相違点はある。まず、山谷が西村を批判する際に「エログロ」「暴力」を引き合いに出す。西村は確かに下品である。「苦役列車」ではかつて付き合った女性のコシケ(=オリモノ)の量が品評されるのだが、そんなことは言ってやるな、という話で、エログロを通り越して下品である。山谷はそういう風には書かない。

ただ、私が思うに、逆にそこまで書いた方が面白いのではないだろうか。昔、私の妻が雑誌「サイゾー」について「ギャル男雑誌のインタビューがひどいという記事が特集されていて本当にひどい」と教えてくれたのだが、あるギャル男は、抱いた女の下着からオリモノの白いカスをとって焼酎に入れて飲むらしい。西村賢太の書く北町貫多には、そのギャル男が大正〜昭和の文体で小説を書いたような、「こいつ、クソだなぁ」というある種の清々しさがある。山谷も「彼自身による高橋文樹」で書いたように、存在自体がモラハラな質があるので、あけすけに書いた方がよいのでは、と思うことがある。

また、山谷は気づいていないだろうが、食に対する違いはけっこう大きい。西村はその恰幅の良さからもわかるように、食べることが好きなのだろう。訃報が出た時に朝日新聞が過去の食エッセー「作家の口福」を再公開していたが、そこで書かれる通り、西村はおよそ美食家とはほど遠い。しかし、その筆致から食べることが好きなのだということが伝わってくる。

そのうち、神田駅より合流してきた中年男は、何度となくこのバスの中で見た覚えもある肥満体だったが、これが貫多の隣の席に座ると、すぐさま紙袋から惣菜パンみたいなのを取り出しムシャムシャやり始める。コロッケか何かを挟んでいるらしく、ソースの何んとも云えぬ香ばしい、よい匂いがイヤでも彼の忘れかけていた空腹感を刺激してくる。チラリと視線を向けてみると、次にその中年男はサンドイッチの袋をも開いたようで、砕いた茹で卵の匂いが横合いより一気に立ちのぼってくるのである。おまけにその男はその男は、コールスローのようなパック詰めのサラダまで買ってきたらしく、それを匙を使ってシャクシャク小気味良い音を立てながら悠然と食っている様子に、根が堪え性に乏しくできてる我儘者の貫多は、何かこの男をいきなり怒鳴りつけてやりたい衝動に駆られたが、またチラリと眉根を寄せた目を投げると、ちょうどその男はサラダの容器に分厚い唇をつけ、そこに溜まっていた白い汁みたいなのをちゅっと啜り込んでいるところだったので、これに彼はゲッと吐きたいような不快を感じ、慌てて窓外へと視線を転じた。

前掲書、P.20

空腹時に隣の醜い男が食事をしているのが羨ましくてたまらないときに書く文章としては理想的である。また、ほぼすべての食べ物に「みたいな」がついているのも、育ちの悪さを感じさせ、文章の凄みを増している。これは平野啓一郎が『本心』において金持ちの神絵師イッフィーの服装について仕立てや素材、値段などを執拗に描写していることに比較すると、「凄み」という点において西村の方がプリミティブな魅力を放っている。それは話も合わないだろう。

ともかく、西村の小説においては、空腹や性欲といった根源的欲求についての描写がとりわけ目を引く。これは本人が豪胆だった——つまり食欲が性欲が強かった——ということと無関係ではないだろう。そしてそれはまた、父親が強姦罪で逮捕されたということと分かち難く結びついており、作品世界に深みを持たせている。山谷にはそういうところはない。

ただ、山谷も負けていない。手料理を食べられないこと、箸を正しく持てないこと、アルコール依存症であること——こうしたことは、書き手としては財産であはる。少なくとも、「なにかよくわからないがうまそうだ」ということについてあれほど詳細に書く西村に対して抱く私の驚嘆は、私の妻が作った手料理に一切箸をつけようとしない山谷に対してもまた向けられるべきだろう。少なくとも、彼が何かを書くのであれば、だが。

*

芥川賞を受賞した作家と似ているからといってあまり比較するのも悪い気がするので、そろそろ終わりにしよう。

なんにせよ、西村賢太という作家は、山谷感人という人間を知っている私にとってはただの作家ではない。面白いとか、すごいとか、そうした次元とは別の、慕わしさに似た感情を持つ作家である。藤澤清造は西村が死んだことによって、文学史から消えるだろう——そもそも大した作家ではないのだから。西村がタクシーで急死したことは、ある意味本望だったのかもしれない。そうした突き放すような思いの一方で、私は西村賢太という作家に、昔一度だけ優しくしてくれた遠い親戚の厄介者のような感情を覚えるのである。

山谷感人 投稿者 | 2022-04-07 13:48

苦役列車は、俺が博多に招待していた時、君が居酒屋にて泥酔し、大分のピンボスさんに「フライト中で読んだがツマラナイ故にあげます」で渡していたぜ。