壁の凹凸に人差し指ひとつで薄暗い玄関を照らす明かりが灯る。わたしが生まれた頃にはすでに当たり前のことだったし、いまではAIの固有名を呼びかければ家電が稼働したり停止したりすることさえ普及している。わたしが暗い部屋に入れば無意識に壁沿いに点灯スイッチを探すように、もっと下の世代は暗い部屋に入ると「アレクサ、電気点けて」と呼びかけるのかもしれない。はるか昔に暗がりで火を灯してきた人々や、日が沈めば寝ていた古代の人々からすれば想像すらできなかったことだろうし、これから何千年も先には眼鏡やスマートゴーグルを超えてそれらのウェアラブルが様々な機能を持ち、暗がりでも見えるようになるかもしれないし、人間自身も目という器官がどう変化するか、もはや肉体を捨てるような世界になっているかもしれない、それは誰にも知る由はないだろう。そう、そんなことは考えてもしようがないことである。カチカチと何度かスイッチを鳴らして電灯が切れていることを受け入れざるを得ない状況となり、わたしの思考は投げやりに途切れた。六〇W電球ならまだしも、電灯管となると近くのコンビニでは扱っていなかったと、自転車でも十分は走らないといけない最寄りの家電量販店を思い浮かべてクソっ! と地団駄を踏む。なぜLEDに変えていなかったのか、何度もその機会がありながら結局、この日まで問題を後回しにしてきた自身のズボラさを憎んだ。リュックに突き刺すように切れた電灯管を入れてジッパーで挟むように締める。玄関脇に置いた折り畳み自転車を持ち上げて外に出る。夜の帳は降りて、半分に割ったような月が低く輝いていた。月は夜を煌々と照らす永遠に切れることない電球だ。周期によってその明るさがまちまちであることは難点ではあるものの。月がどこまでもついて来ると車窓に貼りついていた幼心はとうの昔に忘れてしまったが、自転車でどこまで駆け抜けても半月は夜空に輝いていた。住宅街を離れ、駅近くの歓楽街は月の存在を忘れるほどに眩しく照明でギラついている。駅に隣接する駐輪場を通り抜け、コンビニの前にあるガードレールに自転車をチェーンで括りつけた。駅前の交差点は会社帰りだろうか、スーツにウールコートを羽織った壮年の男性や腕を組みお互いのポケットに手を突っ込んだ若いカップル、ネオン街を物珍しそうに眺める女児の乗ったベビーカーを疲れた表情で押す中年女性や、杖をついて時間内に横断歩道を渡りきれないのではないかと心配するほど遅々と歩む老婆など、まさに老若男女が社会の縮図のように交錯している。大きなビルをまるまる売り場にする電化製品チェーンの前で、トナカイの着ぐるみを着た若い男が拡声器を片手に携帯端末を次々に息継ぎなく宣伝している。男の横を通り過ぎて電灯管を扱うフロアに迷わず進むことに罪悪感を覚える心優しき人間もいるのだろう、わたしはそうではなかったのでただ五月蠅いなと舌打ちする勢いで通り抜けて売り場に向かった。わたしはリュックを前に抱えて電灯管を抜き取って、売り場にまばらな客に対して過剰なほどに配置されたスーツ姿の店員に声を掛ける。

「すみません、これと同じように使えるLEDの電灯って……」

「いらっしゃいませー、あっ、はい、ちょっとお見せして頂いてよろしいでしょうか~?」男は両手を差し出して電灯管を受け取ってから印字された英数字を確認した。二〇型ホワイト……こちらですね、男は電灯管を片手に某SF映画の登場人物のように颯爽と室内灯のサンプルが照らすリノリウム床を歩いて売り場へ案内した。

「同じ型はこちらで、電球色、オレンジがかった色合いはこの下にある分です」ありがとうございます、わたしは一礼して紙筒に収まるLEDの電灯管へ視線を移した。

「ただ……」男はわたしの物色を遮るように声を出した。え? ただ? 何ですか? と疑問を口にするように上目遣いで顔色を窺うような男の顔を見遣った。

「この電灯はまだ切れてないですよ」男は気の毒そうに手に持った電灯管を撫でる仕草をした。いや、そんなことはない、わたしは何度もスイッチを押して、一度は電灯管を外してもう一度はめ込んでまで確認したんだ、とは言わず、困惑した表情で男を見返した。

男は電灯管の真ん中を右手で握り、わたしの眼前に水平に差し出した。

「見ていて下さい」男が左手を開いて電灯管の上、端からゆっくりとさするように翳していくと電灯管はボヤンと黄色い光を発した。は? わたしは手品を見に来たわけではない、スイッチを入れれば点く電灯が欲しいだけだ、呆然とするわたしを男は嘲笑うように電灯管の両端を人差し指で抑えて目を閉じた。さきほどよりも強い黄色い光を電灯管は発している。ね、男は片目を閉じて電灯管をわたしに差し戻す。

「え、いや、あの……LED……」わたしは両手を胸の前で振りながら全力で受け取りを拒否した。

「まだ分からないですか、仕方ないですね」男は眉間に皺を寄せて首を振った。ついて来てください、男は有無を言わせずわたしの手を従業員入り口の奥まで引っ張った。

退会したユーザー ゲスト | 2022-01-25 09:41

退会したユーザーのコメントは表示されません。

※管理者と投稿者には表示されます。

西向 小次郎 投稿者 | 2022-01-25 23:22

松尾模糊さん

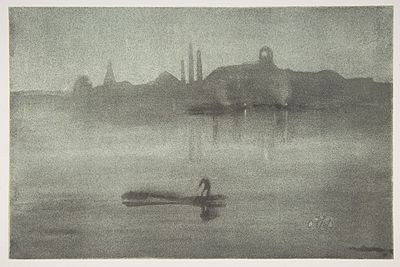

最初の画像が関係ないあたりが良いです。

その雰囲気のまま読んだらいいかと思ったのですが、「アレクサ、電気をつけて」は余計だと思いました。逆にそこにも面白みがあるのでは?と深読みさせてしまう文章力を感じます。僕は面白かった。

メトロポリタン美術館とかも地下深くに進ませる感じでしょうか、嗚呼なるほど。大理石をコツコツ進むような音しますね。

最後帰る描写がないのが、真実味に拍車を掛けています。

しかしながら、月はやっぱり上にある。

まだ殺すなよと地球から見ている。

ヨゴロウザ 投稿者 | 2022-01-26 01:03

何の変哲もない電気屋のバックヤード?が月面に通じていて、それを当然の事のように受け入れ、しかも月の光が実は切れた電灯の残光だったという真実を知るというところに夢の論理を感じると言いますか、夢を元に作った作品のような印象を持ちました。画としても奇麗でイメージが膨らむ感じで、全編この調子でという訳にはいかないかもしれませんが、長編中にこういうシーンを効果的に挿入したらすごく良い気がします。安部公房や村上春樹は短編を元に長編を書いたりしてますが、このシーンを内包するような長編、面白そうです。

鈴木沢雉 投稿者 | 2022-01-27 11:21

冒頭のAI云々とかが後で絡んでくるのかなと思ったら、結局なにもなかったので、ここはばっさり切って、そのぶん月面や地球の描写に回した方が展開もスピーディだし良かったような気がします。

全体に漂う不思議雰囲気は好きでした。

小林TKG 投稿者 | 2022-01-28 17:55

「え、いや、あの……LED……」の瞬間、主人公の語りの人が萌えキャラになりましたね。すげー萌えキャラ。なんか得体のしれない店員に手品(手品なのか何なのか、力的な事なのか)見せられて呆然としてる感じ。得体のしれない店員は得体のしれない事いってくるし、得体のしれないところに連れていかれるし、そら最後もぼんやり地球眺めるよなって思いました。

曾根崎十三 投稿者 | 2022-01-29 13:39

綺麗な小説ですね。

松尾さんはこういう不思議な風景描写がお上手だなぁと思いました。見たことのない光景なのに映画を見ているかのように目に浮かびます。

私も電気屋さんのロッカーから月に行きたくなりました。

大猫 投稿者 | 2022-01-29 17:28

冒頭、たかが蛍光灯を取り替え忘れただけの腹立たしさが、くどくど長々と美しい描写を伴った松尾節全開で展開されて、笑っていいのか感心していいのか。ここだけでも独特の世界なのに、後半、唐突な電気屋にロッカー、そして蛍光灯の残光を集めた月世界のお話、いやに説得力のある電気屋の店員の語り口。唯一無二の文体を構築されつつあるなと思いました。私も頑張ります。

古戯都十全 投稿者 | 2022-01-30 00:21

前半の饒舌さと、後半の幻想的な展開の対比がおもしろかったです。

「月は夜を煌々と照らす永遠に切れることない電球だ」という部分が後半にかかってくるところがいいですね。

廃材となる電灯で光る月は、大量のゴミで海を濁らせた地球の相似形でしょうか。

以前にも月をモチーフにした作品があったので、何か思い入れがあるのかなと感じました。

Fujiki 投稿者 | 2022-01-30 10:57

月から地球を眺めるラストがすてき。「家族の団欒や一人暮らしの寂しさを照らす蛍光灯や夜道の心許なさを照らす街灯」あたりの記述に情感がこもっていて、アイデア勝負だけのつまらないSFショートショートに堕さずに済んでいる。残光虫がどんな姿で光を発しているのか描写してほしかった。

波野發作 投稿者 | 2022-01-31 01:43

あえて冗長に日常生活を描き、そこから雪崩れるようにファンタジー世界へ移行していく様が非常にテクニカルだったと思います。ベースの文章が上手いんで、よどみなく最後まで読めました。

諏訪靖彦 投稿者 | 2022-01-31 02:13

私には思いつけないユニークなファンタジー作品でした。壊れた蛍光灯が月の光を作り出している。技術の進歩がどの程度進んでいるのかを曖昧にしている点も良かったです。

Juan.B 編集者 | 2022-01-31 19:36

蛍光灯から、お題を捻らずにここまで進めるとは、ううむ凄い。どことなく悲しいが美しい月だ。