編笠を目深に被った浴衣姿の女性たちが鳴り物のお囃子に合わせ手先を右に左に上げながら練り歩く。テレビでしか見たことのない光景を初めて目の前にした一男は「おお」と感嘆の声を上げ、一眼レフのデジタルカメラNikon D810を一行に向けた。淡いピンクの浴衣を着た女性たちと白い浴衣に手ぬぐいを頭に巻いた男性たちが列を成していた。先頭には、瀬戸内地方を中心に活動するアイドルグループのメンバー2人が羞恥心の滲み出た控えめな踊りを見せていた。都心に期間限定で徳島県のアンテナショップがオープンすることを記念したイベントの取材にカメラマンとして同行した一男は、こんな少女二人より生き生きと踊る踊り子たちの方が画になるのにな、という個人的な想いを押し殺し、仕事として求められる一枚の為アイドルに焦点を合わせてシャッターを押した。

〈えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイ、躍る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損そん〉

お囃子が頭の中で鳴り響く。一男はクイっとワンカップ酒を飲み干し、パソコンに取り込んだ写真データを眺めながら記者の中嶋に送る写真を選んで圧縮ファイルにコピペしながら、中嶋とのイベント終わりのやり取りを思い返す。

「お疲れ様です。良い画撮れました?」

「ええ、まあ」

「ありがとうございます! 吉田さんには毎回急な仕事も受けてもらって助かります。写真はいつも通り、一〇枚くらいに絞って僕のメールに送って下さい」

何度も一緒に仕事をしている中嶋は、一男の愛想のない態度にいつもの営業スマイルで返した。これも仕事だ、何の実績もないフリーカメラマンに仕事を振ってくれることが有難いことは十分に分かっているし、人当たりよく営業していかないといつまで経っても最底辺で燻り続けるだけだ。仕事する度に一男は同じことを考え、理想に一歩も近づけないでいる自身に嫌気がさし、昼間からヤケ酒を煽る。狭いアンテナショップの一角でスタンドマイクの前に立って徳島県産品をアピールする県知事、パイプ椅子に座りその様子を笑顔で見つめるアイドル、イベントのMCで都内の催事などでよく見るアナウンサー崩れのアラフォー美女。徳島新聞の紙面には載るのだろうが、一男の写真は徳島の人間は誰一人見ないようなマイナーなエンタメ媒体の記事に二、三画像が添付されて次の日にはアーカイブの海に沈んでゆくだけだ。一男はお土産としてもらった袋詰めのすだちを一つ、まな板の上に載せ半分に切った。それからワンカップ酒をもう一本開け、ずずっと啜ってからその中に半分に切ったすだちを絞り、中に落とす。なみなみに嵩上がった酒を再び啜る。「こいつはイケるな」独り言ちして一男は再び作業を続けた。アルコールが適度に一男のテンションを上げ仕事も捗る。この感覚が一男が酒を断てない一因でもある。会社に属していた時期もあった。しかし出版業界の不振の煽りを受け担当していたファッション誌の廃刊が決まり、写真しか撮れない一男は真っ先にリストラの対象となった。その会社のウェブでの特集などでアイドルや若手俳優など若者のファッション・アイコンを撮る時に呼ばれるが、単発の仕事だし、そんな特集は三ヶ月に一回あるかどうかだ。フリーとして働くようになってすぐに妻の幸子は小学生になったばかりの娘である愛華を連れて出て行った。離婚届が送りつけられているがまだ判は押せずにいる。幸子からは「判を押さないなら裁判を起こす」と急かされているし、今の状態では養育費なんてとても払えない。一男は家族が出て行った寂しさと不安とで、タガが外れたように酒に溺れるようになった。写真を選び終え、圧縮ファイルをリンクに形式転換し中嶋にメールを送る。中嶋はまるで一男の仕事が遅いとでも言うように、すぐ「ありがとうございます。確認して掲載致します」と返信して来た。一男は負けじと「よろしくお願いします」と速攻で送り返した。

一男の撮った写真はその日の夕方に記事と共にアップされた。メイン写真はアイドル二人が、はにかむ様な笑顔で手を挙げて見様見真似で阿波踊りを踊っているものだった。一男が感動した、踊り子たちにはピントが合っていないので、当然ぼんやりと写ってアイドルを引き立てる背景と同化している。まるで自分の感覚が世間のそれとはズレていることを思い知らされるような一枚だ。スクロールして記事を読む。――アイドルグループの吉川照美と佐藤みゆが徳島のアンテナショップの開店イベントに登場。阿波踊りを踊りながら街を闊歩し、徳島の特産物をアピールした――という文から始まる記事に阿波踊りを踊る団体の話は入っておらず、ただアイドルが好きな徳島産の食べ物の他には何の情報も得られなかった。記事の下に申し訳程度で載っている三枚の写真もアイドルのアップ写真と、フォトセッションで撮った県知事との集合写真で、一男がファイルに潜り込ませた踊り子たちの躍動感あふれるショットは使われていなかった。「これが仕事だ」という言葉が喉の奥まで上がって来たが、一男はその言葉を冷蔵庫から取り出した発泡酒で流し込んだ。コンビニで買った餃子を電子レンジで温め、テレビを点けると吉川と佐藤がバラエティ番組で徳島をロケで回っている映像が流れていた。この放送に合わせた取材だったのかと一男は広報の戦略に感心しながら、餃子を頬張った。具材がまだ冷たかったが、もう一度温める為に腰を上げるのも面倒に感じ、発泡酒で押し込むように食べた。

〈えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、ヨイヨイヨイ、躍る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らな損そん〉

テレビで阿波踊りの模様が流れた。大勢の人々が囲む通りを堂々と踊りながら進む踊り子たちの姿を観て、一男は阿波踊りを見に行こうと決意した。テレビの映像では三歳くらいの女の子を肩車する父親らしき男と、隣で男の肩上ではしゃぐ女の子を微笑みながらも心配そうに見つめる母親らしき女性の三人の姿が捉えられていた。番組の最後に吉川と佐藤が「徳島にきい~」と笑いながら阿波しらさぎ大橋を望む吉野川の河川敷から手を振って、ドローンを使った撮影だろうか、上空へとアングルが上がり燦々と煌めく干拓が映り、川の上に掛かる全長一キロを超える阿波しらさぎ大橋の白い主塔が吉野川に降り立った巨大な白鷺の様にどっしりと川の中心に建っていた。缶に残った発泡酒をグイっと飲み干し、幸子に電話した。「……分かった。あなたが全部負担して、離婚届にも判を押して持って来て」電話口で幸子は意外にあっさりと三人での徳島行きを了承してくれた。一男は三人で会って話し合えば元通りに戻れるという淡い期待を抱いて航空券を予約した。

羽田空港で待ち合わせて、一男たちは二年ぶりに再会した。藍色のワンピースにベージュのヒール姿で現れた幸子は長く伸ばした髪をライトブラウンに染め、毛先にゆるいパーマをかけていた。ショートヘアが好みだった一男への当てつけのように見えた。幸子に手を引かれた愛華は彼らが一緒に住んでいたマンションの玄関の前で振り返った、あの小さな後ろ姿から想像できないくらいに大きく成長していた。彼女は真っ黒で艶やかな髪を後ろで束ねたポニーテールで、前髪は唯一、一男に似ていると思われるしっかりとした眉毛の上で切り揃えられている。一男の姿を認めると、幸子の手を離して二重の目を細め少し上を向いた鼻孔を膨らませながら抜けた前歯が目立つ口を大きく開いた満面の笑顔でピンク色のサンリオのリュックサックを揺らし、一男の元に走り寄って来た。「パパー!」という声は一男の記憶に残っていたそのままのトーンで彼の耳に届いた。屈んでリュックごと抱きしめると、愛華の頭頂からほのかなシャンプーの匂いが香り、一男は目頭が熱くなった。

東京は雨模様だったが、徳島の上空は入道雲が映える真夏らしい濃い青色が広がっていた。徳島阿波踊り空港という愛称がついた徳島飛行場から市街地までは車で約三〇分だが、徳島市の宿泊施設はどこも一杯だったので空港からも近い鳴門市の旅館を予約しておいた。空港のロビーを出ると阿波踊りの踊り子たちの石像が立っていた。ピンクや白や藍色の印象が強かった為か、灰色一色のそれは少し不気味に見えた。飛行機に乗る前から愛華は燥いでいたが、タクシーでは後部座席に座る幸子の膝の上で眠っていた。「東京からですか? 阿波踊り行っきょん? 今は人の多いけん……」と阿波弁交じりの運転手の言葉に曖昧な返事を返しながら、助手席の一男は穏やかに凪ぐ瀬戸内の海を眺めた。旅館に着くと、彼らを入口で茶色の作務衣姿の仲居三人と白い着物姿の女将が迎えた。部屋に通され、一男たちは荷物を広げ寛いだ。部屋の中央に置かれた座卓の上のおぼんに乗ったティーパックと電気湯沸かし器で幸子がお茶を入れた。幸子は部屋の窓から淡路島を望む絶景を眺める愛華に目配せしながら「離婚届持って来た?」と声を低くして聞いた。一男は「あ、ああ」と答えて茶色の封筒に入れた離婚届を机の上に置いた。もう一度愛華の方を見て幸子は封筒から離婚届を出した。「な、判押してないじゃない! 何してんのよ」一男は口元に人差し指を立てて、幸子の興奮を抑えるように「後で押すよ、愛華もいるんだから」とヒソヒソ声で説き伏せた。「あなたが家で押してくれば済んだ話でしょ」幸子は唇を少し尖らせながら不満げにぶつぶつと呟きお茶を啜った。一男は幸子が離婚への意志を曲げそうにないことを思い知り、肩を落として漏れ出る溜息を腹の中に押し戻すようにお茶を飲んだ。何も知らない愛華は外の景色にも飽きて、座卓に飛び込むように畳の上をヘッドスライディングで滑り、「こら! 行儀悪い」と幸子に叱られて「はーい」と不貞腐れながらお茶を飲んでいた。

旅館を出て、タクシーで徳島駅に向かったが、渋滞していたので駅の遥か手前で降りた。すでに日は落ち、濃い藍色が滲むように広がる空に一番星が煌めき、浴衣姿の若い女性や年配の男性たちは近くで配られているのだろうか、すだちの柄がポップに印刷された団扇をあおぎながら歩いている。浴衣姿となり、長い髪を纏めた幸子が興奮して走り出したサンリオのキャラクターがプリントされた浴衣を着た愛華を捕まえ、後ろから追う一男を振り返った時、うなじから少し飛び出た毛先が夕陽に照らされて金色に輝いて見え一男は久しぶりにドキッとして、肩から下げたNikon D810を彼女に向けた。逆光だったので彼女の表情ではなく、シルエットが眉山に沈む夕日をバックに浮かぶ画像になったことをモニターで確認し一男は少し残念に思った。歓楽街の街灯を繋ぐ赤白の提燈が港の灯台のように人々を呼び込み彼らはその線に沿って歩を進める。やがて、〈ヤットサーヤットサー〉という掛け声が聞こえてきた。「殿様連」と書かれた長い提燈を右手に持ち、手ぬぐいを頭に巻いた男衆が躍りながら道の真ん中を進んでいるのが見えると、愛華は手を挙げて喜んだ。幸子はいつの間にか手に入れた団扇を一男の隣でパタパタと扇ぎながら「綺麗ね」と目を細めた。一男は「そうだな」と頷き、ファインダーを覗いた。ピントが合わず滲んでいる……一男はレンズが傷ついたのかと焦って、カメラをひっくり返したがレンズは無事だった。その時、一男の頬を一筋の涙が伝った。右手で涙を拭い、編笠を被った浴衣姿の女踊りの連にカメラを向けた。

「なあ、本当にもう俺たち終わりなのか?」

「そう。終わり。あなたにとって終わりでも、私にとっては始まりなの。あなたは今反省してるかもしれないけど、それはただここに来てセンチな気持ちになってるだけ。東京に戻ったら変り映えのしない、厳しい現実が待ってる。あなたは、またお酒でその現実から逃れようとする……私はあなたが変わらないことがよく分かったから、愛華と二人で生きて行こうと決めたの」

一男は何も言い返せなかった。座卓に広げた離婚届に判を押して、幸子に手渡す。「後は弁護士に任せるから、その人から連絡がいくと思う」離婚届を四つ折りにして封筒に入れながら幸子は言った。そしてバッグから結婚指輪を取り出して、座卓の上に置いた。一男は初めて見た珍しい石の様に右手の親指と人差し指で摘まんで持ち上げ繁々と見つめた。銀色のリングは悲しみを宿すように少しくすんでいた。

次の日は、昼の飛行機で東京に戻った。愛華は三人で家に帰れると思って燥いでいる。飛行機が離陸し、窓の外を見たいとねだる愛華を抱きかかえて見た、小さな窓の下に広がる阿波の国にそびえる眉山はどっしりと腰を下ろし、瀬戸内海は太陽の光を受けて煌めきながら阿波の国を懐深く抱き留めていた。「わー」と感嘆の声を上げる愛華の頭に鼻を近づけるとすだちの香りがした。一男は泊まった旅館の石鹸にすだちが使われていたことをその時知った。空港で一男と一緒に帰れないことを知ると、愛華はぐずった。「また、会えるから。良い子にしてお母さんの言うこと聞くんだよ」一男は一緒に泣きそうになるのを堪えて、愛華の頭をクシャクシャと撫でた。

「じゃあ、また連絡するから」

「うん。事務処理がいろいろあって頻繁に連絡がいくと思うけど」

「分かった……」

東京に戻った途端に一男と幸子の間は見えない膜で遮られている様な妙なよそよそしさが漂った。一男は昨晩、幸子に言われたことを思い返した。「いやーだー」と叫びながら幸子に手を引かれて遠ざかる愛華の姿が滲む。一男は両手を大きく振って見送った。

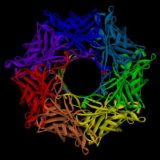

淡いピンク色の浴衣で踊る女衆の中に、ぽつんと真っ白な浴衣を着た女の子が八重歯を覗かせ笑っており、その後ろには麓に様々な色の光が輝く眉山が屹ている。『白鷺』というタイトルが刻まれたプレートが写真の下にあった。

「これ、私が小学生の頃? 恥ずかしいなー」愛華は父親の初個展で少し興奮している様子だった。

「そう。可愛かったなあ、この頃は。愛華パパと結婚する! そしたら三人で暮らせるでしょ、って言ってたんだから」すっかり禿げ上がった頭を掻きながら、一男は笑う。「嘘だ! そんなこと言わないよ」と愛華は顔を真っ赤にした。「一男さん、初個展おめでとう」後ろから声を掛けられ、一男は振り向いた。少し目尻の皺やほうれい線が目立っていたが変わらないスタイルの若々しい幸子が赤いドレス姿で手に小さな花束を持って立っていた。「ありがとう」一男は再び頭を掻いた。

「まさか、あなたが個展を開くなんてね」

「俺もまだ実感ないよ。君と愛華のおかげだ。『白鷺』で賞が獲れて人生が変わった」

「愛華は私立の高校に受かったけど、養育費は大丈夫そうね」

「そんな話、今するなよ」

「アハハ。ごめんごめん」

一男は、幸子との間にあった見えない膜のようなものを感じることはもう無くなっていた。

<了>

"白鷺"へのコメント 0件