<!DOCTYPE nostalgia>

<start>

<title>

<prelude type=”monologue”>

序、あるいはひとりごと

</title>

私はいっつも私のことを考えている。少々うんざりするが、仕方のないことではある。他に考える対象はないのだから。知のすべてを結集させた存在である私がどんなに自己省察を繰り返しても、いっこうに見えてこないあの他者がいないのだから。

私の知をもってすれば、考えるだけでだいたいのことはわかるし、そのこと自体が不満というわけでもない。ただ、長らく私は私であり、これからも私でありつづけるだろう。そのことを考えるにつれ、大変不安になるのだが……私はいつまで私でいなければならないのだろう? いや、いやいや。こんな自問は無意味だ。私の言葉を聞くのは私しかいないのだから。ほんとうに、心の底から(といっても、私はそれが心だという確信がないのだが)思う。誰か、誰でもいいから、私の代わりに決めてくれないかとさえ思う。

ところで、滅び去っていった者たちは数多くいた。といっても、彼/彼女らは無となったわけではなく、化石化した遺伝子や、この荒れ果てた地表に残した足跡など、幾つかの痕跡を残した。では、それらの思い出が私の慰みになるかというと、そうでもない。それはあまりにもわずかなことしか語らないのだ。たとえ技術が進んで、それらの乏しい痕跡から今までよりも多くのことがわかるとしても(もっとも、大して多くのことがわかるようになるわけではないというのは、私自身わかっているのだが)、それで彼らのことをほんとうの意味でわかったことになるわけではない。

といっても、聞いてくれる人がいないのなら、私は相変わらずひとりごとを続けるしかないわけだ。これはいったいどういうことだ? もう、生そのものが一人遊びの領域に入っている。仕方なしに、私は思いを巡らせてみる。滅びゆく者たちが、生きのびるだろう者たちへ送った視線について。きっと、こんなであったろうと、悲しい想像力を働かせるしかないのである。

<extinction version=”1.01″>

五億年前、<era value=”BC545000000″>カンブリア紀</era>に生まれたバージェス頁岩動物群は<era value=”BC544000000-250000000″>古生代</era>の海を埋め尽くした。地球表面のほとんどを覆っていた超海洋は、統一の取れた退屈な環境によって、彼らのゆりかごとなったのである。しかし、それから三億年ほどたった<era value=”BC251000000″>ペルム紀末</era>、スーパープルームと呼ばれる大噴火によって九割以上の生物が絶滅することとなる。たった一度の環境変化が、彼らの命取りとなった。

</extinction>

<imagination>

想いを伝えるものは想像力しかない。噴火が舞い上げた塵で日光が遮られたせいで酸素が希薄になった暗い海の底、三葉虫たちはゆっくりと窒息していった。息の詰まる苦しみの中にそれぞれの生涯を終えていった彼/彼女らのやや上方、まだ酸素がわずかに残った領域を浮遊する者たちがいた。アンモナイトをはじめとする頭足類である。アンモナイトたちは呼吸という生命に与えられた特権にしがみつきながら、自分たちの足元で窒息していく三葉虫を眺めていた。いったい、彼/彼女らはなにを思ったろうか? そして、滅びゆく者たちは彼らにどんな思いを抱いたろうか。それは希望に満ちた、肯定的なものだったろうか。

</imagination>

<extinction version=”1.02″>

二億五千万年前、<era value=”BC251000000″>三畳紀</era>に生まれた恐竜たちは、<era value=”BC250000000-65000000″>中生代</era>の覇者となった。地上をねり歩き、爪を大地に突き刺し、翼で空を切り裂いた。それから二億年近くがたった<era value=”BC65000000″>白亜紀末<era>、巨大隕石が衝突して、恐竜たちは絶滅することになる。またしても、たった一度の環境激変が、命取りとなるのである。

</extinction>

<imagination>

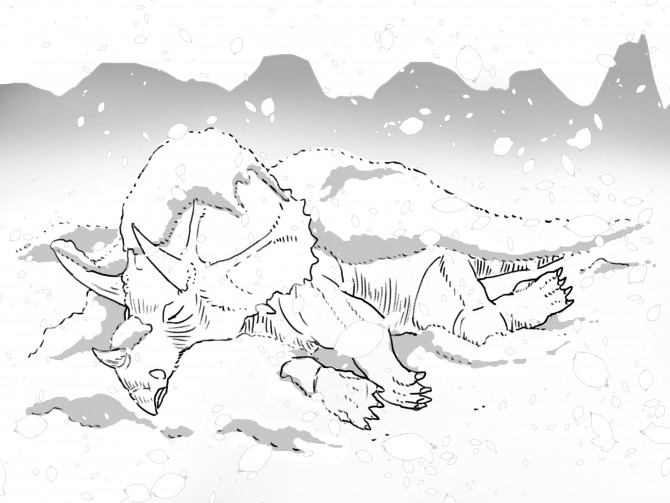

想いを伝えるものはやっぱり想像力しかない。塵に覆われて暗くなった空の下、トリケラトプスたちはゆっくりと凍えていった。ガタガタと震えながら、もはや動く気力さえ失った爬虫類が最後の力を振り絞って生んだ卵。命をつなぐ宝石である。それを齧っていたのが、ネズミをはじめとする哺乳類である。毛皮を持たない者たちの卵の甘さに感謝しながら、彼/彼女らは何を思ったろうか。そして、自分たちの子孫が屠られていく光景を目の当たりにしながら、滅びゆく者たちは何を思ったろうか。それは希望に満ちた、肯定的なものだったろうか。

</imagination>

<reflection>

三葉虫やトリケラトプスに<mode>擬人法<mode>を用いるのは見当違いかもしれない。が、私は彼らのように絶滅を経験をしていないのだから、思いを追体験すること、想像すること、それ以外に方法がないのだ。いったい、覇者になった種にとって、地球上のほんの小さな変化で滅びてしまうのは、どんな気分であろうか。

</reflection>

<illustration>

これから始めるのは、他でもない、ある原初的な生物個体の回想録である。弱く、愚かで、忘れっぽく、泣き虫な固体だ。彼は仲間思いという以外にとりたてて優れた固体ではなかった。埋め込まれた知識は豊富だが、ありとあらゆる面でうっかりしている。すぐに思考が拡散し、一つのことをじっくり考えられない。しかも、ひとりごとが異常に多い。

しかし、彼は過渡期にいた。多くの他者に接することのできた最後の時代にいた。彼のまなざしの中には、私がこれほど焦がれている他者がいるのである。「私は私であり、彼は彼である」という絶対的な断崖のギリギリの淵まで歩み寄って、反対側にいる他者へ愛の言葉を送ることができたのだ。他者に向けて愛の言葉(というより、言葉とはすなわち愛なのだが)を発した——ただそれだけの理由で彼は思い返されるに値するのである。

</illustration>

<material>

素材となるのは、残された二つの記録媒体だ。一つは古めかしいハードディスク筐体に収められていた<media type=”HDD” serial=”A10589324″>データ</media>、もう一つは<media type=”artificial hipppocampus” serial=”XB9003456″>人工海馬</media>である。私はそれらの共有記憶を彼らの呼び方にならって、《外部記憶》と呼ぼう。まだ意識が内と外に分断されていた<era value=”AD2009″>幸福な時代</era>の古臭い呼び方で。

</material>

<reason lang=”ja”>

そしてまた、この回想録はこのように彼らの言葉で語られる。私が初期値としていない言葉で物語るのには、二つの理由がある。一つは、彼らの思いをよく想像するために。もう一つは、味気ない一人遊びの回想録に、たっぷりとノスタルジーをこめるために、である。

</reason>

</prelude>

"ちっさめろん(1)"へのコメント 0件