来なかった依頼

劉慈欽による『三体』シリーズが世界的なベストセラーとなったのち、日本が「どうやら中国SFがすごいのでは?」と気づきはじめ、それらが徐々に雑誌などの形で活字化されるようになった。つい最近でも文藝二〇二〇年春号「中国・SF・革命」やSFマガジン二〇二〇年十二月号「中国SF特集」などがある。ふと、私は二〇二〇年の年の瀬に中国は成都で二〇一九年十一月二十二日から三日間に渡って開催された第五回中国(成都)国際SF大会(以下、CISFC)を訪れたこと、そして、それをまとまった活字にしていないことを思い出した。そしていま、そのことについて書き始めている。

SFと中国、科普小説と科幻小説

昨今の中国SFへの注目度の高さは先述した『三体』によるところが大きいのだが、そもそも中国におけるSFというのはどのような位置付けの文学なのだろうか? 私はまったく知識がない状態でコンベンションに参加し、その過程で詳しくなったことをいくつか豆知識として紹介しておきたい。

まず、中国のSFには科普小説と科幻小説がある。前者は科学普及のための小説で、子供向けの読本や科学者の偉人伝のようなものも含まれるようだ。後者は科学幻想なので、サイエンス・ファンタジーと訳語が当てられることもあるようだが、サイエンス・フィクションとほぼイコールであると考えてもらってかまなわない。もちろん、SFとファンタジーが近接ジャンルとしてまとめられるのは英語圏でも同様で、SFF(サイエンス・フィクション&ファンタジー)やSF(スペキュレイティブ・フィクション)という用語からも似た傾向が見られる。アーシュラ・ル=グィンのようなSFとファンタジーの両方を書く作家がいることからも、ジャンルフィクションとしてかなり似通っていと考えて問題ないだろう。翻って中国に話を戻すと、科幻小説とは英語のSFFだと考えてもらって間違いない。

続いて、中国におけるSFというジャンルの位置付けを紹介しよう。まず、日本と同様、中国にも様々な小説ジャンルが存在する。歴史、ミステリーといった人気ジャンルフィクションが存在する一方で、中国独自のジャンルも存在する。私は成都滞在中に書店へ向かったのだが、その中で特徴的だと思ったジャンルが二つある。盗墓小説と抗日小説だ。抗日小説はもっと適切な名前があったような気もするが、とにかく、日中戦争を題材にした小説である。これは日本と中国の歴史に関する一般的な教養を備えている人であればピンとくるだろう。盗墓小説はピンと来ないだろうが、ネット文芸を起点として人気のあるジャンルであり、日本における異世界転生だと思えば間違いはない。「盗墓」とは英訳すればトゥーム・レイダーであり、アンジェリーナ・ジョリー主演の映画またはゲームでよく知っている人も多いだろう。世代によってはハリソン・フォード主演『インディ・ジョーンズ』シリーズの第一作が『レイダース 失われたアーク』であることにピンとくるだろう。内容については「中国における「盗墓小説」の流行と増殖について ──『鬼吹灯』の物語構造分析を中心に」が詳しいので参照して欲しい。

日本をはじめとする海外文学の翻訳も盛んで、村上春樹、東野圭吾といった日本で人気の現代作家の他、太宰治『人間失格』が平積みされるなど、海外古典文学への人気も根強い。そうした各ジャンルがしのぎを削る書店において、SFの棚が占めているのは一割にも満たない。ベストセラーの一位から十位までがSFというわけではない。ちなみに、私が訪れた書店ではベストセラー上位の3つぐらいは東野圭吾が占めていた。東野圭吾は「もっとも中国進出に成功した日本人作家」である。

中国におけるSFは書店での面積とは別に、国家的な取り組みとして優先順位が高い。日本での国家による文学への取り組みといえば、クールジャパン(笑)という感じだが、共産党はSFが中国の覇権を世界に示すためのツールであると明確に認識しており、政府支援も多い。幾人かの作家は政府からの支援を受けてワールドコンに参加している。自費で参加している我々とは大違いだ。以前筆者がSci-Fire Webサイトに寄稿したワールドコン二〇一九ダブリン に関するエッセー ネットワーキングの真っ只中に我々は生きている でも書いた通り、成都は「SFの街」としてのブランディングがなされており、2023年ワールドコン招致を目論んでいる。ワールドコン二〇一九には成都市長と共産党委員が訪れて演説をするほどの力の入れようだ。

これほど力を入れるようになった理由としては、アメリカのケン・リュウおよび劉慈欽の「二頭の龍」の活躍が大きい。劉慈欽は日本における村上春樹のようなポジションの「国民的作家」ではあるのだが、現在の世界的流行に大きく寄与したのは英語圏の作家でありながら積極的に中国語作品の翻訳を紹介したケン・リュウの方だろう。このあたりのムーブは破滅派でもおなじみのカメイトシヤ氏によるエセー「日本初インディーSFを世界に」(小説すばる二〇二一年一月号所収)を参照していただきたい。日本のSFが世界的なベストセラーにならないのは「ケン・リュウがいないから」といっても過言ではない。繰り返すが、中国政府にとって華文SFは重要な輸出産業であり、資金提供をはじめとして積極的な支援を行っている。

国家的にも重要である華文SFの本拠地は成都である。成都といえば、三国志好きの読者は「蜀の都」として思い浮かべるだろう。実際、私も諸葛孔明の霊廟を訪問した。だが、ポップカルチャーの文脈としては「SFとヒップホップの街」らしく、この観点からの論考では「STUDIO VOICE」二〇一九年九月号の「『科学』と『幻想』のあいだで 中国SFはどこから来て、どこへ向かうのか」が詳しい。樋口恭介と劉慈欽の対談も収録されている。なぜSFの街かというと、成都にはSF雑誌『科幻世界』の出版社が存在するからである。筆者は中国の出版事情に疎いため、日本における版元のような存在が会社なのかどうかもよくわかっていないのだが、元は地図を出版する会社だったらしい。日本で例えると、『S-Fマガジン』の版元である早川書房があるから神田がSFの街として目されているような状態だろう。もちろん、四川省と隣の重慶特別市だけで人口一億超、成都だけでもそれなりの規模の街ではある。

長くなったのでいったんまとめよう。

- 中国でSFは科幻小説と呼ばれる。

- 中国においてSFは人気ジャンルの一つである。

- 中国SFの海外進出は国家事業である。

- 成都はSFの街である。

さあ、前置きはこれぐらいにしておこう。

SFの街、うずらの卵のバス。

私がCISFCに参加したきっかけはこうだ。まず、私は二〇一九年のワールドコンに参加していた。その際、藤井太洋氏から「十一月に中国でSFコンがあるんだけど……」という話を聞いていた。SFというジャンルで特徴的なのはコミュニティが成熟している点で、その一つが世界中で開催されるコンベンションにある。私はウェブ開発者としての経験から「コミュニティに顔を出している」というただそれだけの事実が大きな意味を持つことに気づきつつあったので、ぜひ参加したいという立候補した。結果、私はゲスト参加者としてエントリーを許された、というわけである。

私はLCCを予約し、成田から成都への航空券を予約した。たしか往復四万円だったと思う。これは海外旅行に共通するコツなのだが、格安航空券が安いのにはいくつか理由があり、その一つが「出発あるいは到着時間が異常」というものがある。到着時刻は深夜一時の成都双国際空港、公共交通機関は動いていない。とりあえずスマホのシムを入れ替えると、エクスペディアで安いホテルを予約し、タクシーで向かった。日本で例えるなら成田空港へ夜中に到着し、下総松崎あたりで一泊した形になるだろう。ホテルの入り口で一悶着あり、要するに「どこからどうやってきてここに泊まることになったのかを書け」ということだったのだが、ついさっきまでスマホをいじっていた受付の若い女性が中国語しかわからないので、スマホの翻訳アプリを駆使してなんとか意志の疎通を図った。チェックイン完了まで一時間ぐらいかかったのではないだろうか。ホテルはそんな汚い感じではなかったのだが、ホテルのロビーに野良犬が闖入してきて野グソならぬホテルグソをしていったこと、そしてそれが放置されたままだったことが印象的だった。

翌朝、スマホを見ると、この旅行のためにインストールした微信に大量の通知が来ていた。私の行方を心配した「科幻世界」の編集者から連絡がくれたのである。時刻は十一時、爆睡していたようだ。本来は「劉慈欽のオープニングセッションを聞く」という目的があったのだが、すがすがしいほどの寝ブッチとなった。こうなるとどのタイミングにいけばいいのかわからないので、私はホテルの近所を散策しながらバスで成都市中央部にある会場へ向かうことにした。

中国本土へ来るのははじめてだった。私が日頃ニュースやSNSで目にしている中国というのは、テクノロジーの最先端が実装された街だったのだが、それはどうも深圳や上海などの大都市に限った話であり、私が滞在した場所は郊外にあたるのだろう、商店なども昔ながらの佇まいだった。グーグルマップは動かなかったので、百度地図を利用して会場までの道のりを確認、バスで行くことにした。バスは二元、日本円で四十円程度である。車内は混雑しており、老若男女が寿司詰めになっていた。若者たちは日本でも見慣れた若い中国人観光客のような今風の格好をしていたが、老人たちはアジアの懐かしい佇まいのままちょこなんと椅子に腰かけ、大きな声で会話をしていた。ほどなくして乗り込んできた男は、大きなカゴを上にかかげ乗客をかき分けながら奥に進んできた。カゴにはうずらの卵がやまもりに入っていた。

会場の近くでバスを降りると、私はレンタルサイクルやファミリーマートの看板などを物珍しく写真に収めながら歩いた。近代的なアジア都市、といった風情である。詳細は忘れてしまったが、確か工場のような、大規模な施設をリノベーションしたコンベンションセンターである。

受付をすませてネックバンドを受け取ると、会場へ進んだ。メインの入り口には展示コーナーがあり、これはワールドコンを踏襲した形になる。興味深かったのは中国の国力を示すような内容になっていた点である。まず、華為のようなスマホのブースがあった。必ずしも文学とは関係ない企業が出展していること自体が驚きだというのに、BMWまでブースを出していた。いったい、日本の文学的なイベントで外車が飾られることがあるだろうか? 来場者は外車を買うだろうか? 中国においても果たしてマーケティング的に正しいのかどうかはわからないが、その程度はきっと「誤差」なのだろう。日本でも見慣れたスマホゲームのアニメ絵ブースやVRゲームのブースなどなど、コミケほど作り込まれているわけではないが、コミケでよく見るようなブースもたくさんあった。

ブースを一巡りしたあと、私は別の展示棟に移動するために会場を巡った。ひとしきり歩いて気づいたのだが、私は会場の正面玄関から入っておらず、脇道のようなところから会場を見ていたので気づかなかったが、正面入り口に向かって歩くとその威容は格別だった。入り口には一見してハリボテだが、文化祭レベルをはるかに超えた宇宙船ハッチのようなメカニカルなゲートが設えられており、それを潜ると左右に等身大のパネルが並んでいた。劉慈欽をはじめとして、陳楸帆などの最近日本でも名前を聞くようになった中国作家の他、日本人ゲストとして招聘されていた藤井大洋、林譲治、野尻抱介などといった作家たちのパネルも用意されていた。やはり感じるのは、年齢層の違いだ。中国のSF作家は全体的に若い。ちなみに、私もいちおうゲスト作家としてねじ込まれた形だったので、パンフレットの片隅に名前が記載されていた。

- ゲストにもらえる

- 科幻世界のブース。金がかかってそう。

- VRのブース。

- 来場者向けのサインボード。

- こうしたパネルがそこかしこに立っている。手前は王侃瑜。

- メディア向けインタビューブース。

微信支付で購入したコーヒーを持って会場をぶらついていると、微信の通知がきまくっていることに気づいた。日本人作家を招待してくれたコンベンション主催の科幻世界の編集者がアテンダントのためにと作家全員を微信のグループに招待していたのだが、なかなか会場に現れない私を気遣い、鬼舞辻無惨ばりに鬼通知をしていたのである。私は一人でプラプラするのが好きなのだが、確かに「招待した作家がなかなか現れない」という状況は心配だろう。他のゲストは科幻世界の用意したホテルから貸切バスで会場に向かっているのであって、ロビーで犬が糞をするようなホテルから公共交通機関を使って会場にたどり着くようなゲストは私ぐらいだったのだ。私は再び展示会場に戻ると、科幻世界の編集者と落ち合い、心配をかけたことなどを詫びた。彼女は日本語が堪能だった。

セレモニー、サイン会、パネル

私が会場を巡りながら体験したイベントのコンテンツをざっと紹介しよう。会期は三日間で、それぞれの催し物がある。

まず、SFコンベンションではなんらかの受賞が発表されるのが常である。ワールドコンでヒューゴー賞が発表され、日本SF大会で星雲賞が発表されるように、CISFCでは銀河賞が発表される。この授賞式が一日目のメインイベントで、およそ三時間に渡って行われた。銀河賞江波の「機器之門」に贈呈され、他にも短編賞など色々あり、たしか日本からの応募者も受賞していたような気がする。その受賞者の一人がのちに破滅派に参加することになるぽんきちである。

何よりも先に言及したいのは式の長さだ。まず、挨拶からしてめちゃくちゃ長い。私が小学生の頃は校長先生が延々と話し続けた挙句に生徒が貧血でぶっ倒れる音が体育館のそこかしこで鳴り響く光景がよく見られたが、あのレベルの長さで挨拶をする。イベント自体が政府の後援を受けているので、共産党の重役、成都市長などなど、お偉いさんの長話が続く。そして、各賞の発表の合間には催し物が用意され、京劇やら変面(仮面を入れ替える出し物)やら子供達の踊りやらミュージシャンの弾き語りやら、様々なものを用意している。それぞれの出し物は面白くはあるのだが、いかんせん長すぎるきらいがあった。

私が驚かされたものとして、サイン会がある。日本のいくつかのSFコンベンションでもサイン会はあるのだが、めちゃくちゃ行列ができるという感じではない。横浜で行われたHAL- CON二〇一七では、ケン・リュウがゲスト・オブ・オーナーとして訪日していたのだが、ケン・リュウほどの知名度をもってしてもサイン会に大行列ができるわけではなく、事実私は一番乗りだった。ところが、CISFCのサイン会では各ブースに大行列ができ、かなり盛り上がっていた。私はサイン会に作家していた日本人作家の藤崎慎吾氏の行列を眺めていたのだが、一人で十冊持って来る猛者もあらわれ、ご自身のブログによると、二時間にわたってサインをし続けたそうだ。てっきり中国ではミリオンセラー作家になっているのかと思い、藤崎氏にそう尋ねたのだが、別にそんなことはないと謙遜されていたので、SFファンの情熱がすごいのだろう。例えば何夕などの人気作家の行列はもとんでもないものがあった。中国のファンが百人いたら、二十人が著者のサインを貰いたいと思うのだろうと確信させる熱意が確かに会場にはあった。

授賞式やサイン会などのイベントはSFコンベンションにおけるメインイベントではあるのだが、日本食における白米に当たるのが「パネル」というトークセッションである。この構造はワールドコンや日本SF大会でも変わらない。コミケや文学フリマなどの即売会イベントでは「同人誌の販売」がメインコンテンツだが、SFコンベンションではパネルである。

CISFCでは同時通訳用のインカムが配られており、これも「国際」を関するイベントでは一般的だ。入場者にはレシーバーをなくさないよう厳しい注意書きが書かれる。私はワードキャンプ東京二〇一六という大型イベントの実行委員長を務めた経験があるのだが、同時通訳を用意するとパネル数にもよるがウン百万単位の費用がかかる。さらに「来場者が間違えてレシーバーを持ち帰ってしまった」というような場合、一台あたり数万円の費用を請求されることがあるので、来場者には幾ら口を酸っぱくして伝えても足りないぐらいだ。同時通訳の言語は中日英で、登壇者に日本人が含まれる場合は日本語通訳がついている場合もあったが、セッションルームによっては日本語がないケースもあった。これは同時通訳の費用が通訳者単位でかかるのでいたしかたない側面もある。

興味深かったパネルはいくつもあるのだが、強く記憶に残っているのは以下の通り。

- 日本如何看《三体》(日本人は《三体》をどう見たか)

- 我的中二熱血来自日本刧漫(私の日本アニメへの厨二病的熱狂)

- 多元的日本科幻(様々な日本SF)

日本人作家のパネルが多くなったが、それぞれの印象を簡潔に述べよう。

まず、中国SF界においてアンセムとなっている『三体』だが、日本での受容についても中国人たちは関心があるようだった。英語圏からやや遅れたタイミングで『三体』を受け入れた日本ではあるが、その受容過程は興味をそそったようである。印象深かったのはセッション終了後に会場外で登壇者たちへのサインを求める行列ができたことだ。中日翻訳者にまでサインを求める人がいるということは、劉慈欽という作家の国民作家ぶりを十分に物語っていた。

そして、「我的中二熱血来自日本刧漫」は中国人パネリストたちが日本初のコンテンツについてどれほど影響を受けたかというパネルなのだが、日本代表としては藤井太洋氏が参加していた。日本語翻訳が同時通訳ブースではなく、その翻訳の質がいまいちだった。筆者がそれに気づいたのは日・中・英の翻訳で内容を確かめからである。藤井氏もそれに気づいていたようではあった。そういった運営上の瑕疵はさておき、「新世紀エヴァンゲリヲン」のようなコンテンツが中国人の若い世代にかなり浸透しており、厨二病も一般名詞として通じるほどであるというのは日本人として嬉しくもある。登壇者の一人、糖匪は『折りたたみ北京』(早川書房)と『時のきざはし』(新紀元社)で短編が紹介されており、私がワールドコンで出会った作家の一人だ。彼女は太宰治が好きで斜陽館を訪れたこともあるほどの日本贔屓である。日中の政治対立はよく語られるが、草の根レベルでの文化交流は盛んである。ちなみに、糖匪はSF界のセクシズムについてのインタビューも公開している。

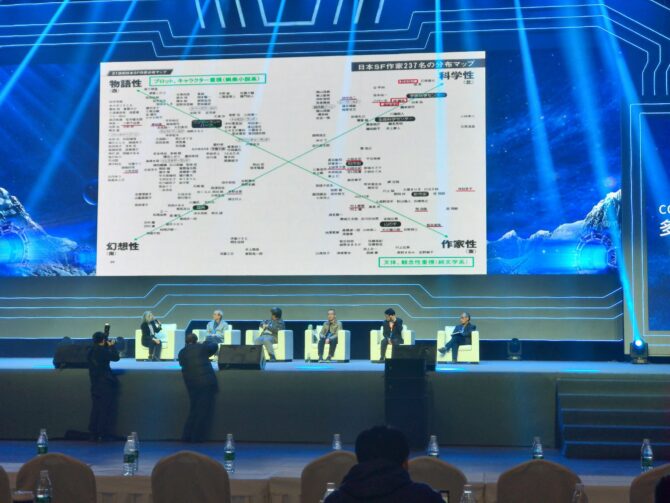

日本SFの紹介については私自身日本SFの歴史にそれほど詳しくないので普通に勉強になった。中国で日本のSFを紹介しているのは科幻世界であり、いったん翻訳をされればそれなりに興味をもたれるのだということがよくわかる。ただ、私はこの節を書くにあたって、「印象に残った」と前置きしておきながら内容がどんなだったかをほとんど忘れてしまった。印象に残ったという印象が残ったのだろう。謹んでお詫び申し上げる。

他にも色々と興味深いパネルはあり、たとえば最終日に行われた「如何申亦世界科幻大会?」などはワールドコンの開催実績のある地域のコミュニティーメンバーを招き、ずばり「成都はどうやったら開催地になれるか?」と質問していた。あけすけではあるのだが、それだけ本気ということなのだろう。なんにせよ、パネルに参加しているだけで会期がすぎてしまうぐらいの充実度ではあった。

成都での泥酔の夜

こうしたコンベンションでは、ネットワーキングと呼ばれる行為がある。これは隣り合った人と雑談をすることもそうだし、飲み会に行くこともそうだ。その価値がなんのかということはともかく、コンベンションでもっとも価値のあるのがネットワーキングであるというのが私の持論である。自分がパネリストとしてイベントに出ているかどうかにかかわらず、交流こそイベントごとの本質である。

あくまでプライベートな集まりなので、その詳細については語らないが、どういう出会いがあったかについて記しておこう。

そもそも、私は日本人作家のうち面識があったのは藤井太洋氏ぐらいだったので、他の作家と交流を取ることができたのはよかった。チャンスとしては、ホテルでの朝食、コンベンションのランチ、喫煙所、パーティーなどがある。書き手の多くは内向的な人が多く、こうした場所で自己紹介などを積極的に行わないが、そもそも「自分から積極的にアプローチしていく」ということ自体がすべての人種にとって苦痛であり、「労務」の一種である。ヤンキーのいいがかりが「おまえどこ中だよ?」から始まる傾向からもわかるとおり、「自分が何者かを明かさずに相手の情報を最大限に引出したい」という欲望は、パーティー会場の隅っこでムッツリしている人だけの特権ではないわけだ。翻って考えると、「自分が何者かをしっかりと開示してから相手に質問する」という行為を行えば、大抵の人は話してくれる。

また、人と人を会わせようとしてくれる人とまず知り合いになることも重要だ。世の中にはどこぞの馬の骨が共同体に参入する際、紹介して引き合わせてくれる親切な人がいる。多くの人間は共同体の一員になったときは排斥的になり、新参者の立場になったときは無礼になる。これは争い難い傾向である。したがって、紹介者を仲介することでオープンな共同体構成員を引き合わせてくれる(その人自身がそうである場合もある)し、共同体での正しい振る舞い方を教えてくれるケースもある。藤井太洋氏などは世界中のSFコミュニティを熟知している上、ご本人もオープンマインドであり、私も大変助けられた。ただし、私は二〇一九年にもっとも多く藤井太洋氏と同じ部屋に寝泊りしたSF作家ではあるので、これを読んだあなたが「そうだ、藤井太洋に取り入ってSFコミュニティで有名にしてもらおう」などと私の名前を出して接触を図るのはくれぐれもご遠慮いただきたい。

私が成都で行った交流としては次の通りである。

- 林譲治(当時のSF作家クラブ会長として参加)、宮本道人(科学文化作家)の両氏と成都市内を散策、麻婆豆腐発祥の店「陳麻婆豆腐」本店で本物を食す。味はピカ一だったが、少し温かった。これは四川料理に共通した特徴なのかもしれないが、アツアツで提供されないことがままある。

- 韓国SF界のコミュニティリーダーの一人、YKユーン(ユン・ユギョン)が主宰する飲み会に参加。YKとはワールドコンで出会い、私が編集した Sci-Fire 2019 にも「三種の時間」(櫻木みわ訳)で寄稿してくれている。YKは典型的な「善意の紹介者」の一人で、飲み会は会期中三回ぐらい開催された。参加者には科幻世界の編集者や各国の作家が参加していた。私が試験管に入った老酒を一気飲みして気を失いかけた夜に出会った作家の一人としてはリッチ・ラーソンがいる。後に Babelzine Vol.1 で彼の「肉と塩と花火」が邦訳されたことを知り、お祝いのメッセージと感想を送った。これも不思議な縁ではある。

- 中国のSF専門出版社「未来事务管理局」の主宰するパーティーに参加。未来事务管理局はSF専門の出版兼企画会社で、日本のSFを中国に紹介している。若い会社のようで、代表の姫少亭は中国語メディアに多く登場しているようだ。純粋な出版社ではないSFコンサルファームのようなものが存在しているというのがそもそも驚きだ。このパーティーでは『量子魔術師』を早川書房から上梓したばかりのデレク・クンスケンや中国における星新一的存在である韓松などと話すことができた。特に新聞社で働きながら執筆を続ける韓松と、自身が作家でありながら会社経営をする姫少亭の話はなかなか参考になるところがあった。ちなみに、未来事务管理局は日本担当者がツイッターを運用しているので、興味のある日本のSF出版社はコンタクトを取ってみるといいだろう。

- 中国SF四天王の一人、王普康にお招きいただき、かなり豪華な食事をご馳走になった。おそらく「海外からわざわざ来てくれたゲストをおもてなししよう」ということなのだろう。なぜ私が参加できたのか、記憶が曖昧なのだが、おそらく中国文学の紹介を長年続けてこられた林久之氏にお誘いいただいたのだと思う。招待されたのが大人数だったのでビビってしまったのだが、王普康はかなりの大家であるということで安心して伊勢海老的なデカイエビを頬張った記憶がある。隣の席にはS-Fマガジン二〇一九年八月号で「南東の星空」が邦訳されている趙海虹がおり、色々と話を聞くことができた。

- ホテルにはゲストが全員止まっており、朝食時などに会話が生まれる。こうした海外コンベンションでは、海外ゲスト(今回の場合は中国以外)たちの間に奇妙な連帯感が生まれるため、気安く話すことができる。武漢在住の作家鼓思萌とは朝食時に少し話し、帰国後 Sci-Fire 2019 を送った。その後、新型コロナが流行したので、武漢に住む作家としてどうなのかを聞きたくもあったが、軽々しく尋ねるものなのかという自戒もあり、まだ聞くことができていない。

- カラオケに参加。主宰が誰だったのかは実のところよくわからない。新聞記者、編集者、作家などがいた。私はアニメ『スラムダンク』のエンディングソングだった「世界が終わるまでは」を歌い、「知ってる!」と盛り上がった。もちろん、盛り上がったのが私だけだという可能性は否定できないが……。

- アジアSF作家コミュニティの会議に参加。私はその後も継続的に関わり続けているので、いつかその成果をお話できる日がくるだろう。

だいたいこんなところだろうか。ちなみに、どうやってコミュニケーションを取っているのかというと、英語である。中国の作家は英語を話せる作家が多い。これは作家の数が多いということも関係しているし、「外国語を覚えて世界に進出する」というのがわりと普遍的なスキルセットになっているためではないだろうか。海外の大学を出た作家というのも多く、特にワールドコンでパネルを持つような作家はその傾向が強い。香港の作家も多くが英中バイリンガルである。

空白の二〇二〇年

私は二〇一六年頃からこうしたイベントに参加をすることの重要性に気づき始め、二〇一九年はそのピークの年となった。SFのイベントだけでアイルランド 、中国、韓国を訪れ、Web系を合わせると四カ国も訪れた活動的な年だった。第四子が生まれたばかりで怒りを募らせている妻を日本においてでも海外に行きまくっていたのは、こうした活動によって家の中で悶々と書き続け、SNSで宣伝告知をしているだけでは生まれないものがあると革新していたからである。

ただ、二〇二〇年の新型コロナウィルスの大流行により、世界的なコンベンションはほとんどすべてキャンセルとなった。ワールドコンもオンラインで開催されたが、私は忙しかったということもあり、参加していない。いままでも忙しかったのだが、「オンラインなら……」と思ってしまったことも事実だ。

このエッセーを書いている間に年が明けて二〇二一年である(あけましておめでとうございます)。二〇二〇年、私は何をしていたのかあまり記憶がないのだが、なんにせよ、私が何年かかけて獲得した「コンベンションに参加してみると知見が広がる」という経験は疫病の流行という思いも寄らないファクターによって無力化されてしまった。SARSの頃から言われていた通り、私のような人間が気軽に世界的なコンベンションに参加できていたということは、そもそも世界中の人々が移動しまくっていたからであり、このトレンドは新型コロナ以降には確実に変化するだろう。LCCは倒産しまくっているし、そもそもイベント主催者側がリスクのある開催を続けるとは思えない。

二〇二一年以降、オンラインでの開催が引き続き盛んになっていくだろう。私もオンラインでの開催に自分をアジャストし直し、せっかくの出会いを無駄にしないよう生きていく所存である。会期中に私が呟いたツイッターのスレッドを置いておくので、参考にして欲しい。またいつの日か成都を再訪する日が来ることを夢見ながら、筆を置くとしよう。

上前一小歩、文明一大歩——一歩の前進が文明を大きく進める。

"第五回中国国際科幻大会訪問記"へのコメント 0件