ソクラテスよ。ムーシケーを創り、ムーシケーに励め。(『パイドン』(プラトン)60E)

ソクラテスは、どこまでも続くと思われる、長い柱廊を歩いていた。幅広く、天井の高い、柱廊だった。

この広大な柱廊が、東西南北、さらに天地に向かって、幾層にも連なっている。一体パルテノン神殿の、何十倍、何百倍の広さがあろうか。

余りに広大であったため、そこが夢の中だろうと薄々気付いていた。

「ここは一体、どこだろう?」――見慣れぬ景色だった。胸の高さ程の書棚が、何列も、大理石の床遥か彼方まで続いていた。

その全てに、巻物や冊子状の書物が、隙間なく詰まっていた。「自分は確か、監獄の硬い寝台に、足枷で繋がれて横になっていた筈だ。――明日、ワシは死ぬんだったな」

旧友のクリトンが、昨夕、デロス島へ遣わされていた祭典使節団の船が遂にペイライエウス(後の、ピレウス)に帰港したと、知らせてくれたのだ。これで、彼の死刑執行は、明日の夕刻と決した。

西暦紀元前399年、齢70のソクラテスは、アテナイの宗教裁判所に告発され、有罪の判決を受けた。量刑は、死刑と決まった。――彼の宿敵等による、謀略だった。デマゴーグ等に焚き付けられた衆愚が、裁判員として彼の運命を決した。“国法”の定めるところに、彼は黙々と従った。

クリトンに伴われて、愛妻のクサンティッペと、まだ赤ん坊の息子メネクセノスが、監獄のくぐり戸を抜け入ってきた。獄舎に繋がれて以来、30日ぶりの対面となった。

孫娘程も歳の離れたクサンティッペが、ソクラテスは可愛くて仕方が無い。時々彼に甘えるようなヒスを起こすが、遥か年上の包容力のある夫として、全てを包み込んでやる。彼女もまた、そんな夫に頼り切っている。――こうした二人の生活も、早20年の歳月を数え、三人の子供も儲けた。しかし今晩が、今生の別れとなる。

クサンティッペとクリトンは、手作りの料理やらワインやらを差し入れに持ってきていた。最後の晩餐を広げ、久し振りの豪勢な料理に舌鼓を打つ。妻の手作りの、魚や野菜や果物の料理。クリトンが奮発したらしい、極上のワイン。しばらく談笑した後、クリトンは帰っていった。家族水入らずで、一晩を過ごせと言い残して。死刑囚の最後の一晩は、大目に見る風習がアテナイにはある。

夜が更けてゆく。赤ん坊はしばしばぐずんで泣き出すが、その都度クサンティッペがあやし眠りに戻す。小さな灯し火のもと、夜の更けゆくに任せ、思い出話を語り尽くした。

手の中の巻かれたパピルス片に、ソクラテスは気付いた。

広げて、読んでみる。

『ソクラテスよ。ムーシケーを創り、ムーシケーに励め』

また、これか。――いささか呆れた。――明朝目覚めて、その後半日程で死ぬ身に、一体今さら何を期待しているというのだろう。

ソクラテスは、子供の頃からしばしば、夢や白日夢の中で、神託やダイモンの合図を受け取る事があった。それらはその時々、様々な内容だったが、この『ムーシケーを創り、ムーシケーに励め』というお告げだけは、若い頃から生涯を通して、その現われ方の手を変え品を変え、飽かず何度も繰り返されたのだった。――いつもは声として聞こえてくるのだが、今日はとうとう文書で言付けられた。

30日間の刑の執行猶予というのも、思えば不思議な巡り合わせだった。本来ならアテナイの刑の執行は、判決の翌日には行われてしまうのだ。――それが、アポロン神のどういう配慮か、彼の裁判の前日からデロス島のアポロン神詣での祭典が始まったのだった。この祭典はアテナイの英雄テセウスのミノタウロス退治を祝ったもので、毎年デロス島のアポロン神殿に供物を奉げる使節団の聖船が派遣されるが、祭の期間中、聖船がアテナイの外港ペイライエウスに帰還するまで、一切の血の穢れが禁止され、死刑の執行も延期される。――デルフォイの神託を受けて以来、ソクラテスは自分をアポロンの神託の使徒と思い定めてきたが、今まさにそのアポロン神により、寿命が引き伸ばされ、夜毎の神託の督促が自分を急かすのだった。

ムーシケーを創り、ムーシケーに励め。――ムーシケーとは、9柱のムーサの女神が司る、文学、音楽、舞踊、哲学、天文など、学芸全般を意味する。――自分は、長いこと、自らの哲学の営為を肯定し、激励する意味で、この神託が発せられているものと思い込んでいた。だが、死罪が決まった後も、無理矢理刑の執行を伸ばしてまで、相変わらずこの督促は続いていた。そこで、不安になった。――ムーシケーとは、自分のやってきた哲学活動とは別の、もっと直截にムーシケーと思われるもの、例えば詩作とか音楽とか、そうしたものを指すのではないのか? アポロンは、ずっとそうしたものの実行を命令し続けていたのではないか?

不安になった彼は、試しに詩を作ってみた。アポロン賛歌とか、アイソーポス(イソップ)の話に想を得た物語詩とか。それを、牢獄を訪ねてきた友人達に、披露した。

案の定、不評だった。――やるんじゃなかった!――ヘボい詩であり、物語だった。自分に詩才などカケラも無いことは、最初から分かっていた。彼は恥じ入り、後悔した。

パピルスの文言に、続きがあることに気付いた。

『ムーシケーが仕上がるまで、死ぬことまかりならぬ』

自分が余りに鈍いものだから、業をにやしたアポロンが、遂に強硬手段に打って出たのだろうか。――死の前夜の夢にまで神託を注ぎ込み、強引に事の決行を促し、死を差し止めるとまで言う。

今見ているこの夢の風景も、アポロンの神慮というべきものなのか? 今回の実力行使の有様からすると、この膨大な山野の草木の如き量の書物で埋め尽くされた空間、建物が、ワシが創り励むべきムーシケーと深く関わりがあるという事なのだろうか? この、パルテノンの何十倍、何百倍という広さに書物を一杯に詰め込んだ空間は、一体何なんだ?

「カリマコス殿」

彼を呼び止める声がした。

振り返ると、図書館長のアポロニウスだった。そのにやけた顔を見た途端、ソクラテスは思い出した。――自分は、今、ここで、このアレクサンドリアの学究の殿堂ムセイオンの付属大図書館の、主任司書カリマコスであったと。

これが、オルフェウス教やピタゴラス派の言う、輪廻転生というやつなのだろうか。死に際して、アポロンの神慮が、ソクラテスに来世の姿を夢見させているのだろうか。――ソクラテスに、戸惑いはなかった。夢の中の出来事だからだろう。ソクラテス、カリマコスの二人の人生を生きることに、何の矛盾も感じなかった。――ここでワシは、毎日毎日、膨大な量の書物を相手に、日々を送っているのだったな。

ムセイオン。ムーサ女神の神殿。ここで行われている学術研究こそは、文字通りのムーシケーである。では、来世のワシは、日々ムーシケーを創り、ムーシケーに励んでいるのか? アポロンの謎掛けは、これで解けたのか?

「目録作成の進捗状況は、いかがですかな? カリマコス殿」アポロニウスが、例の上っ調子のキーで続ける。

この、御機嫌取りが! カリマコスは苦々しく思う。どういう塩梅か、この上っ調子のゴマすり台詞と、プトレマイオス二世フィラデルフォスの耳との相性が、抜群に良いようなのだ。王の寵愛により、この無能なヘボ詩人が、第二代図書館長に任命されたのだった。

ロドス出身にもかかわらず、アポロニウスはアゴ髭を、イタリア半島のエトルリア人風に先を尖らせ、それをしばしばこれ見よがしに手慰んだ。対して北アフリカはキュレネ生まれのカリマコスは、モジャッとした巻き髭が顔の輪郭を覆い、仕事に窮するたびその中に指を突っ込み引っ張るのだった。

「順調に進んでおりますよ。図書館長殿。少しの障りもなく、捗っております。

ですが、王の御命令で、何しろナイルの洪水の如く、日々蔵書数が溢れ続けております。何時になったら、目録完成の日を迎えられますことやら」

プトレマイオス王家の書物漁りの様は、狂気の沙汰としか思えない。何しろ、市場に出た本は悉く買い漁る。アレクサンドリア港に出入りする船に積まれた書籍は、全てこれのコピーを取る(そしてしばしば、コピーの方を返却し、原本を手許に残す)。遂には、使者の到達出来る限りの国に使いを送り、あらゆる書物を送り届けて欲しいと乞う。遠くインド、セレス(中国)からも、ウチワヤシの葉や竹簡に書かれた、読むことも出来ぬ文字・言語の書物が大量に届いた。

アポロニウスは、「御精進あれ」と一言だけ言い残すと、カラカラと耳障りな笑い声を立てながら、カリマコスを抜き去り遥か前方の列柱の彼方へと消えていった。

図書館長の背中を無為に見送りながら、カリマコスは思った。――今の自分は、毎日書物を収集し続け、それらに次々目を通し、目録化することに、日々追われ、汲々としている。深く読み込み、考えに浸る事は一切せず、ただ要約し、分類するだけの、マシーン。――まるで、前世のソクラテスとは、正反対の生き方だな。――これが本当に、神意に適う“ムーシケー”、なのだろうか?

神殿の主、ムーサの女神達は、貪欲に書物を、己が肉体を、供物を求める。司書と呼ばれる自分達は、これら女神に仕える神官である。供物を世界中から掻き集め、女神達に奉げた。蔵書数は、はや百万巻に達しようとしていた。カオスが世界を産み落としたように、やみくもに集められた書物が、ムーシケーを産み落とすなどといった奇跡が、本当に起こり得るのだろうか。

そんなカオスの中で、カリマコスはカオスに最初の秩序を与える目録作りという作業に、既に延々何十年も没頭していた。『ピナケス』と呼ばれた目録は、既に百巻を越えていた。それらは、世界を写す書物を、その世界の秩序に合わせカテゴリー分けし、アルファベット順に並べ、適切な『摘要』を附してあった。――こうした膨大な作業の記憶に、ソクラテスは、アポロン神の陽光の許での大いなるめまいの如きものを覚えた。

ソクラテスは、アテナイでの書物を巡る熱狂を、思い返していた。

そもそもヘラス(ギリシャ)で文字が発明され、使われ出したのは、彼の時代のほんの2、3百年前からだった。(遥か以前、クレタやミケーネで“線文字”とも呼べる特殊な文字が使われていたが、とうに忘れ去られていた。)言い伝えでは、フェニキア人カドモスにより、文字はもたらされたという。そのためヘレネス(ギリシャ人)は、自分達が使っているアルファベットを、身も蓋もなく“フェニキア文字”と呼んでいた。母音を持たないフェニキア人の文字に触発されて、ギリシャ語を書き留めるためのものとして、考案されたのだった。

経済活動や公文書のために用いられたのは勿論だが、すぐに、ホメロスを始めとした叙事詩、叙情詩、悲劇、喜劇、神話、歴史、地理、哲学、医学、身辺雑記等々、といったものを盛った“書物”が登場した。――ソクラテスが中年になる頃には、既にアテナイ市内に相当数の“本屋”なる新しい商いが成立していた。彼等は、あるいはアゴラ(広場)に仮設のスタンドを出し、あるいはアクロポリスの麓の一画にまとまって出店し、新し物好きの客達を呼び寄せていた。新たに誕生した“読者”なる人種は、本屋の店頭にたむろし、物珍しい書物を見付けては果てしないお喋りに打ち興じ、倦む事を知らなかった。新刊本が発売されるとの予告が広まれば、目新しいものにすぐ飛び付く若い連中が、それを何としても手に入れようと、徹夜で行列を造り、野宿し、同好の志同士でバカ騒ぎして夜を明かし、その発売を今や遅しと待つのだった。書物を携行し、見せびらかしつつ歩くのが流行った。アゴラで、劇場で、ギュムナシオン(体育場)で、若者は一人が一巻、必ずといっていいほど本を持ち歩いた。遠出の旅先にすら、本は供をした。一種の流行、ファッションだった。高価なパピルスが大量に輸入された。一巻一ドラクマ以上する高価な書物が、飛ぶように売れた。一ドラクマは、庶民の2、3日分の収入に相当する。

ヘラスの当代の文化人達も、二派に割れた。文字という未知のものの可能性を賛美し、新規なものの取り込みに積極的な、――つまりはお調子者の、若者に媚を売る進歩的知識人。対して、口承や弁論や記憶や思索の伝統を重視し、新しく奇異なものの流行りを苦々しく思う守旧派の知識人。悲劇作家アイスキュロスは前者で、その作品『縛られたプロメテウス』中でも文字の発明を称賛した。ソクラテスは後者に属し、若い者、お調子者らが、深く考えもせず、それの危険も考慮せず、すぐに飛び付く様を、吊るされた餌に考えも無く食い付くマヌケな魚にたとえ、揶揄した。

たかだか2、30の記号で成り立つギリシャ・アルファベットは、はなはだ簡便で、その識字率はきわめて高かった。そのため、“読者層”と名付けられた新人類は、わずか2、3百年の内に、庶民の間にまで急速に拡大していった。

粗末なソクラテス宅で、仲間や弟子達を集め、シュンポシオン(飲み会)を開いた事があった。その時話題となったのが、これ、――文字と書物について、――だった。

ソクラテス家は建物はボロいが、敷地は結構広い。父親以来の石工をなりわいとし、中庭を工房兼用としているので、中空部分のスペースがそれなりにあるのだ。その中庭兼工房には、造りかけの石像がゴロゴロ転がっていた。

何しろあるじが、ほとんど働かず出歩いてばかりいる。日々アゴラやギュムナシオンで、誰彼構わず迷惑な討論を一方的に吹っ掛け、金にもならないパフォーマンスに明け暮れ、美少年の尻を追い掛け回して、油を売ることに忙しい。生業の石工はほとんどほっぽらかしなので、注文も途絶え、当然の帰結として、赤貧洗うが如き貧乏所帯だった。

そこへ何十人もの客を集めて、飲み会をやろうというのだから、妻のクサンティッペが怒りをぶつけてくるのも無理はない。一体料理の食材はどうするの。酒はどうするの。そんなもん、我が家には無いし、買出しに行こうにも先立つものがまるで無い。ソクラテスはその苦情を聞いて、優しくなだめた。「なあに、我が愛する妻よ。良くお聞き。――立派なものなど、出す必要はまるでないのだ。――もし我が真の友なら、どんな粗末なものを出されても、まるで意に介さないだろう。またもしそれで不満を言うようなら、そんな奴は友の資格は無い。――だからいずれにせよ、お前が気に病む事はまるでないのだ」――そんな慰めで彼の妻が納得したかどうかははなはだ疑問だが、その時も近所に住む金満家のクリトンが大量の飲食を差し入れてくれ、ソクラテスは大いに助かった。

クリネー(寝椅子)から優雅に手を延ばし、干しイチジクを摘み上げながら、エウテュデーモス青年が自説を披露した。彼はソクラテスの弟子中でも、その蔵書数は最右翼と自負していた。「また新しい書物を入手出来ました。このところ力を入れている、自然哲学系の新理論の本です。――イオニア諸学の流れを汲むもので、この考えを導入することで、今まで整合性に欠けていた各派の理論を一つにまとめる事が出来るのではないかと、大いに期待している次第です」

「それはよかった。吉報だ」ソクラテスはすかさず賛同した。「自然哲学の考えというのは、思い付くまま並べられたようなものが多くて、互いがどう関連しているのか、さっぱり見当付かない。――ワシも若い頃は、大いに自然哲学を学んだものだが、どうにも消化不良でとうとう撤退してしまったのだよ。――その、一つにまとめる新理論という奴を、是非とも御教授願えないかね」

エウテュデーモスは、師のソクラテスを前に、得意気だった。「アナクサゴラスの『ヌース(知性)』の理論と、ピタゴラス派の『数』の理論を合体させるのです。知性により理解される数の法則が、自然界も支配しているという考え方です。…………」

彼の話の内容に、周囲の参会者から次々質問や反論が飛び出した。テバイのケベスは、君のピタゴラス解釈はまるでピント外れだと攻撃した。アリストン三兄弟の次兄グラウコンは、自然哲学に一家言あり、微に入り細に入りエウテュデーモスを質問攻めにした。あまりに錯綜する激論の荒波に、エウテュデーモスはとうとう音を上げ、ソクラテスに助け舟を求めた。

「そうだな」ソクラテスはその特徴ある獅子鼻の下に愛嬌のあるシワを寄せ、弟子を優しく見詰めた。「書物での独学というのは、どうしても生硬なものとなる。――その本の著者は、まだ存命なのかね?」

「いいえ。故人です」

「そうか。それは残念だ。――この世にいないとなれば、なおさら思想は硬直化したものにならざるを得ない。――本にいくら呼び掛けたって、書いた本人のようには答えてくれないからね」

「ですが、既に亡くなった方の考えを知るには、――書物に頼るしかないかと、…………」

「それは、勿論だ。ワシも若い頃、いにしえの賢者達の書物を、よく研究したものだよ。――だが、そこまでなのだ。書物というのは、限界があるのだ。いかに多く集めようと、……」

「多くを書物から学ぶことは、無駄だと仰るのですか?」

「いや、そうじゃない。さっきも言った通り、ワシも若い頃、多くを書物から学んだ。そうした経験は充分に積んだ。――それは、釈迦に説法というものだよ」

「釈迦? どなたです、それは、……」

おっと、いかん。――これは、カリマコスの記憶だった。――インドの哲学者釈迦は、ソクラテスと生没年もほぼ同じ、全く同時代を生きた人のようだった。インドから届けられた経典にその記録があり、カリマコスが目録に分類したのだ。

「自然哲学は、自然を相手にした学問だ。――ならば、本ではなく、自然に尋ねた方が正解が返ってくるとは思わないかね」ソクラテスは、あわてて話を逸らした。「本に浸り、人の考えを自分の考えと思い込むと、それに囚われて抜け出せなくなる。多くの本を読み多くの人の考えを吸収したつもりになるが、その分ますます自分の考えはその後ろに後退し消え入ってしまう。本に頼って、記憶しようとしないから、記憶力が衰え、本から離れた時記憶はあいまいなものとなる。あいまいな記憶を材料に、消え入りそうな思考力でいくらあがいても、深く思考する事は出来ない。惨めな結果に終わるだけだよ。――ワシがしばしば文字や書物に頼ることに警鐘を鳴らすのは、そうした意味でだ。書物という補助具を使うことで、知性を鍛える事が疎かになり、知性の筋力を衰弱させてしまうのだ」

これが、知性についての、ヘラス伝統の考え方だった。文字や書物が侵攻を開始する以前の。つまり知性を、とことん使い倒すべき手段ではなく、全裸でフェアに鍛えられ、競われるべき筋肉の如き能力であると、考えていたようだ。――痩せたヘラスの土地で、広く浅く撒かれた土壌は何の収穫ももたらさない。たとえ狭くても、深く耕さなければ。――そんなワシが、こともあろうに書物の神を祭る神殿の神官に生まれ変わろうとは! 何という、皮肉だろう。――しかも、書物集めに振り回されているエウテュデーモスの生き方を、究極まで突き詰めたような人生である。

「ですが、自然に尋ねろと仰られても、――自然が返答してくれるとは、とても思えません」エウテュデーモスは今度は、シモンの方に視線を向けて、助けを求めた。

「ん?」無口なシモンは、この日初めて口を利いた。「記憶しろと言われても、オレは記憶力がからきし弱いからな。――まだ、自然に口を利かす方が、簡単だ」そう言うとシモンは、いつも持っている皮製のメモ帳をパラパラとめくってみせた。

靴屋のシモン。石工のソクラテスとは、気心の知れた職人仲間である。アゴラの端に、自宅兼工房を持っていて、靴屋を開いている。靴の他にも、馬具など革製品全般を扱う。アゴラに入るには年齢制限があり、その歳に達しないソクラテスの弟子達は、シモンの店にたむろする事が多かった。そのため、この靴屋が、ソクラテス派の自他共に認める“溜まり場”となっていた。ソクラテスは、この店を基地として、アゴラに出撃する訳である。――シモンはさっきから、ワインを水で割らず、生一本のまま飲むというスキタイ風の野蛮な飲み方をしていた。こうしないと、ちっとも酔いが回らないという。

「シモンさん。どうやって口を利かせるんです?」アリスティッポスが面白がって訊いた。

しばらくワインの器を口から離さなかったシモンは、長い時間をかけて器を卓に戻し、「そうさな。例えば、……」と宙を見上げながら言葉を選んだ。「この革ならば、まずは毒液に漬ける」と、いつもメモ帳や葦ペン、インク壺などをまとめて入れている、蓋付きの小さな革袋を指差した。「こっちならば」と、今度は皮製の紙を一枚摘んで引っ張り、「八方を縛り上げて張り付けにし、引っ張れるだけギュウギュウに引っ張り延ばすのさ。そして、表面を刃物で白くなるまでとことん削り上げる。――他にも、熱にさらす、ぶっ叩く、細かく切り刻む、――と、口を利かす方法はいろいろあるな」

「自然もそこまで責められれば、口を利かずにはおられまい」ソクラテスは、呆れたという風に肩をすくめながら、古い友に賛意を送った。「それにしても獣の皮のパピルスとは、随分古風なものを使っているな。ホメロスの時代には、そんなものもあったと聞くが」

「なあに、廃物利用だよ」さらに器に一杯あおって、シモンは答えた。「舶来のパピルスは、とにかく高いからな。こいつらは、余った皮の切れハシさ。そいつを有効利用しているんだ。作るのに手間が掛かるというんで廃れたらしいが、ウチは皮屋だ、作業の片手間についでに出来る」そうして作った獣皮紙を、四角く同じ大きさに裁断し、散乱しないよう革紐で括ってメモ用紙としていた。巻物しか見たことのないソクラテス派の面々には、一辺を綴じられた獣皮紙の束というのが、何とも珍しく思えた。シモンはそれと、葦ペンと、ニカワと墨を練ったインクを入れた壺とを、蓋付きの革袋に入れ、絶えず肩からぶら下げて持ち歩いていた。「オレは、物覚えが悪いからな」恥ずかしそうに小声で、また繰り返した。「こいつを何時でもサッと取り出して、何でもすぐさま書き付けとかないと、――アッという間に物忘れのヘビに噛み付かれちまうんだ」ヘビはしばしば、その脱皮が忘却と想起に譬えられた。――記憶力を知性の筆頭に上げる古代ギリシャでそう告白することは、自らの愚かさを認めること、つまりは敗北宣言に等しかった。

「しかしお陰で、『靴屋風』が読めるんじゃありませんか」アリスティッポスがすかさずシモンを持ち上げた。「あれは、面白いですよ。――今度自分も、あれを真似して何か書いてみようかな」

『靴屋風』とは、ソクラテスを主人公にした一連の対話劇である。といって“元ネタ”は、シモンの溜め込んだ大量のメモであり、それがそのまま使われているので、創作劇というよりはドキュメンタリーに近い。

アテナイきってのお騒がせ男、道化で知恵者の放蕩老人ソクラテスが、話題に上らない日はなかった。アゴラで道を急ぐ良識ある紳士諸兄に遠慮なく騒々しい議論を吹っ掛け、怒った相手に殴られ蹴られ、残り少ない髪をつかまれ引き摺り回される。ギュムナシオンで全裸の美少年達をしつこく口説き、ハエかアブの如く嫌われシッシッと追い立てられる。飛び切りの皮肉屋で、空っとぼけた不良ソフィストは、喜劇作家達に引っ張りだこで、彼を主人公にしたアリストファネスの『雲』がディオニュソス劇場で初演された時には、彼はそのクライマックスで仁王立ちに立ち上がり、全観客に向かって本物のソクラテスここにありと、大見得を切ってみせた。そんな“出し物”にされる事を、嫌悪したり困惑したりする風はまるでなく、むしろ噂になる事を楽しんでいるようで、“喜劇作家には、こちらから進んで話題にしてもらうべき”とまで公言していた。

そんな彼だから、長年の友人が包み隠さず公開した自分の言行録を、何ともこそばゆく、まるでいにしえの賢人に席を連ねたような居心地の悪さで、はにかみながら傍観していた。そこにはソクラテスの日々動き回る様が、事細かに、小気味よく活写されていた。シモンのメモをまとめたものがアテナイの巷に出回るや、その一語一句たがわぬ正確さに、さすがシモンと世評は高かったが、その正確さという文字のもたらす威力に、ソクラテスは嬉しく思いつつも何か空恐ろしいものを感じ取ってもいた。

『靴屋風』を巡って、シュンポシオンは盛り上がった。

『正義について』と題された『靴屋風』は、まるでヤクザ物の“出入り”を描いたルポルタージュさながらだった。

ある朝、ソクラテス派の面々がペリパトス(遊歩道)をそぞろ歩いていた時、向こうからやってくるソフィスト・ヒッピアスと、その取り巻きの一団とに、バッタリ鉢合わせしてしまった。たちまち、舌戦による乱闘となった。

“正義”について、大先生にぜひとも教えを乞いたいと、ソクラテスが戦いの狼煙を上げる。ヘラス中にその名を知られた万学の雄ヒッピアスは、ここで退くわけにはゆかぬ、その一騎打ちを受けて立つ。口汚く言い争っていた両軍が、一転沈黙のギャラリーと化す。

ソクラテスの“無限否定”のエンジンが、勢いを付け回転を始めた。ブラックホールの如く何物も生み出さないその無限の谷底に相手を引き擦り込もうとする。引き擦り込めれば、彼のフォール勝ちだ。――しかし一方大学者ヒッピアスも、そんなソクラテスの手口は既に百も承知である。ソクラテスの仕掛けてくる言語学上の定義の罠や論理学上のパラドックスの罠を、手練れの曲芸師よろしくギリギリで巧みに回避し、ブラックホールを周回しながら決して高度を下げない天体の如く、相手のパンチをことごとくかわし続ける。

不細工な、平べったいエイのような顔をした珍奇な老人が、立派な身なりのソフィストの大先生に挑みかかっている様が、何ともアンバランスで滑稽で、付近のストアやアゴラに暇潰しに来ている市民が周囲に段々群れ、“オレは醜男だけどこんなにスゴイんだ”と盛んにアピールしている方を判官びいきで応援しだし、それがまたソクラテス一党の若者達にはシビれてたまらない。

だがとうとう、こうした論争が午前中一杯も続き、マッチョな重装歩兵上がりのソクラテスの“無限エンジン”の前についに体力負けしたヒッピアスが、即答に窮する難問に乗り上げたところで休戦を申し出、後日ヒッピアスが再度アテナイを訪れた折の再戦を約束して、分水嶺で両麓に水が別れるが如くその日は両陣営とも互いに速やかに引き上げた。

悦楽の都アテナイに出稼ぎに来るソフィスト達は、ソクラテスがニコニコしながら愛想よく、かつ親しげに近付いてくるのを見ると、また来たかと身構え、渋い顔をする。またあの厄介ジジイの相手をして、時間を無駄にしなければならんのか、一銭の足しにもならないのに、と逃げ腰になる。――知者と評判の者達の権威をズタボロにする、知者の上をいく道化。若者達にとって、実に小気味のいい、付いて行きたくなるカリスマだった。

こうして『靴屋風』の記録は、ポリスの城壁の内外で、アゴラのきっぷのいい魚屋の店先で、裁判所のいかめしい門前で、どこでだろうと構わず、相手が誰だろうと構わず、挑発し、騒動を起こす、迷惑千万な、しかし一見愛嬌のある、すこぶる物騒な知的テロリストと、それを取り巻く享楽的で破壊的な若者達の生き様を、余すところなく描写し尽くしていた。そしてソクラテス一派の若いインテリ不良達は、師匠ソクラテスの真似をし、街行く紳士諸兄にイチャモンをつけ、大人を嘲笑い蔑んでは、溜飲を下げ、街の人々の怒りを買っていた。――だが、当時のアテナイには、まだそうした迷惑行為を許容するだけの“ゆとり”があった。

*

前405年、スパルタの常勝将軍リュサンドロスの奇襲攻撃を受け、アテナイ海軍は全滅した。(その少し前、戦場となったアイゴスポタモイの地に、不吉な空の石が降ってきたという。かのアナクサゴラスの説いた、天の物体である。)ペイライエウス港をリュサンドロス艦隊に、市壁周囲をスパルタ王パウサニアス率いる軍団に、それぞれ包囲封鎖されたアテナイは、飢餓に苦しみ抜いた末、翌年降伏した。後の世に言うペロポネソス大戦は、ここに終結した。

既に、アテナイ市とペイライエウス港を結ぶ“長城”の取り壊しが、始まっていた。それは、スパルタがアテナイに課した、多くの降伏条件の内の一つだった。ソクラテスはその有様を、自宅から市内に向かう途中、目撃した。占領軍の司令部から、不意の予期せぬ呼び出しを受けたのだ。

笛吹き女達の笛の伴奏に合わせ、男達が見上げるような壁の撤去作業を続けていた。女達は、リュサンドロスの艦隊からも、アテナイ市内からも、掻き集められた。ペロポネソス同盟の女達の吹く音色は軽快で、リュサンドロス麾下の者達はそのリズムに合わせ、陽気に石と土くれを取り除いていった。アテナイの女達の吹く音色は哀しげで、敗戦下の市民達は、その笛の音が彼等を鼓舞することもなく、悲愴な面持ちで、戸惑い戸惑い、しばしば作業の手も止まりがちだった。

占領軍は、アクロポリスの上に陣を敷いていた。元々山城だったアクロポリスは、攻めるに難く守るに易い。叛徒の奇襲に備え、占領統治するには最適の場所だった。

周囲を絶壁に取り巻かれ、たった一箇所しか登り口のない西側丘陵の坂道を、ソクラテスは登っていった。既にその坂道の途中から、道の左右にスパルタ兵が警備に就いている。兵士に呼び止められるたび、呼び出し状を見せ、ソクラテスは気の進まない重い歩みを進めた。

アクロポリスの入り口、プロピュライオンの城門に入ると、かつてソクラテス自身が刻み奉納したヘルメス像と女神カリス達の像が、製作者を出迎えた。スパルタ兵の数が一気に増した。忙しそうに駆け回り、作業し、号令し合っている。中央の広場から奥の広場にかけて、幕舎が幾つも連なっている。かつて聖域の全てを破壊したペルシア人と違って、信心深いラケダイモン人(広義のスパルタ人。スパルタ人は、自らをこう呼ぶ)は、さすがに神域内を荒らすような事はしない。最大の敬意を払っているようだった。

司令部はどこかと兵士の一人に尋ねると、奥の広場を指差した。登り口と正反対の真東、アクロポリス最奥の、パルテノン神殿正面に丁度相対する位置に、司令部の幕舎は陣取っていた。この辺りは、かつての山城の面影を残すペラスゴスの城壁が周囲を取り巻くように屹立し、崖下にはディオニュソス劇場の巨大な半円が覗ける。アリストファネスの『雲』も、かつてここで上演された。――振り返ると、パルテノン神殿正面破風の、女神アテナの像が目に飛び込んできた。ゼウスの額から飛び出し、今にもソクラテスに挑み掛からんとする勢いだった。神話が物語るアテナの誕生は、ペルシアの破壊から再生する、アテナイの新たな日の出を表わしていた。――だが、再生し飛び立つアテナを正面で待ち構えていたのは、アテナイを組み伏せたリュサンドロスの幕舎だったのだ。

呼び出された部屋でソクラテスを待ち受けていたのは、占領軍最高司令リュサンドロスその人だった。――リュサンドロスは、スパルタの古来の風習にのっとり、髪を長くし、顔の周りに見事なヒゲを蓄えていた。

「あなたがあの名に聞こえた、歴戦の勇士にして大哲学者のソクラテスさんですか。お会いできて光栄です」ソクラテスに近付き、にこやかに笑顔を見せながら握手を求めてきた。「なるほど、噂通りの面構えでいらっしゃる」戦場で鳴らしたソクラテスの腕力を子ども扱いするほどの勢いで、精力的に握った腕を振り回した。

部屋に同席している者の中に、見知った顔が幾人かいた。かつての彼の弟子、クリティアスやカルミデス達だった。彼等寡頭派の者達は、民主派に追われるようにして亡命していた筈だが、民主派政府が倒れ、帰国を果たしたらしい。亡命者の帰国を認めること、これもスパルタが降伏に際し、アテナイに課した条件の一つだった。

「先生。お久し振りです」「やあ、君達。もう帰っていたのか。――壮健そうで、何よりだ」占領軍司令に交わした握手の両腕を思い切り揺すられながら、何故こんな場所に彼等が、かつての弟子達が同席しているのか、ソクラテスは首を捻った。

手を離したリュサンドロスは、「感動のご対面も成ったところで、――今日お越しいただいた用件を、これからお話したい」部屋の中をゆっくり大きく廻るように歩き、大きな机の向こう側に戻った。

そして司令官用の背もたれ付きの豪華な椅子に腰を落とすと、机の上に組んだ両脚を乗せ、ふんぞり返って見せた。リュサンドロスの履くサンダルの裏が、ソクラテスから見えた。

「既にご存知のことと思うが、我輩はヘラスの各地で民主派を一掃し、志を同じくする方々にそれらポリスの国政を一任してまいりました」アテナイ海軍を殲滅した後、アテナイが降伏するまでの間、リュサンドロスは与えられた時間を無駄にすることなく、抜かり無く立ち回っていた。デロス同盟加盟国だったポリスを次々攻略し、そこに十人の同志からなる寡頭政権、つまりは“傀儡政権”を立て、自らの支配を磐石なものとしていった。既に本国スパルタの思惑を越え、今や全ヘラスがさながら“リュサンドロス帝国”の様相を呈しつつあったのだ。

「そして今回、アテナイにも三十人のアルコン(執政官)を、さらにペイライエウスにも十人のアルコンを、それぞれ置こうと思っている」ヘラス全土の覇王となりつつあるリュサンドロスは、おのれの計画に酔うように続けた。「既に同志クリティアス君達が、この提案を次の民会にかけるため、準備を進めているところだ」

用意された椅子に腰を下ろしながら、ソクラテスはかつての弟子達と覇王とを、交互に見較べた。この者達は、既に同志と呼び合う程の間柄なのだろうか。

「そこで、だ」覇王が、タイミングを見計らうように、厳かに告げた。「これが今日の話の本題なのだが、――」間を置いて、ソクラテスの目を、尊大に見下ろすように、ジッと見た。そして、後を継いだ。「あなたに、その三十人のアルコンの一人として、政権に参加していただきたいのだ。あなたを、政権の思想的バックボーンとして、最高顧問として、お迎えしたい。――これには、君を是非ともと、同志クリティアス君達から強い推薦があったことを、一言申し添えておこう」

突然の申し出に、ソクラテスは覇王の話の意味するところが、まるで理解できないでいた。クリティアスが、いたわるように、彼に助け舟を出すまで。

「先生こそは、我等の新政権の象徴たるに相応しいと、私から将軍閣下に強く申し出たのです。――先生はこれまで、アテナイ民主制の愚劣を執拗に暴き続け、スパルタの国風をことさら讃えてこられた。――スパルタの、質素であることを一顧だにせず、高みのみ見詰め続ける気風。死と常に背中合わせにありながら、無駄な弁論を徹底して削ぎ落とした生き方。これぞ人として生きる姿の理想だと、常々仰っておられた。――ですから、新政権が世に示す理想の代弁者として、我等の精神的支柱の地位に是非とも就任していただきたいのです」既に50代のクリティアスだが、若者のように目を輝かせてソクラテスを見詰め続け、熱弁を振るった。

スパルタの、“武士は食わねど、高楊枝”――確かにソクラテスの、日頃の身なりや物欲に執着せぬ様子は、スパルタ兵のそれにそっくりだった。彼がスパルタ好みを暗に表明していると捉えられても、仕方なかった。

“武士道は、死ぬことと見付けたり”――しかし、寡黙であることを最高の美徳とするスパルタとは正反対に、ソクラテスは底無しのお喋りだったが。

「だがね、――」とソクラテス。いつもの空とぼけた調子を取り戻しつつ、クリティアスの熱狂をはぐらかした。「君達もよく知っている通り、ワシは公的政治に関わりを持たないことを、モットーとして生きてきた。そこにこそ、ワシの哲学の拠って立つ地歩がある。――それを今さら、しかもこの歳になって、突然宗旨替えすることなんて出来ないよ。

君達の活躍を、陰ながら応援する事はやぶさかでないが。――公的な役職に付くことだけは、どうか固くご辞退申し上げたい」

反体制で皮肉屋のソクラテスはアテナイの親スパルタ不平分子達の偶像的存在と目されていた。そんな、若い頃“ソクラテスかぶれ”だった面々の中に、少年時代以来の弟子カルミデスもいた。クリティアスの従兄弟で十歳程年下の彼をクリティアスがソクラテスに紹介したのは、ポテイダイアの戦線から帰還した頃で、当時カルミデスは評判の美少年だった。以来、ソクラテスの愛弟子となった。

今も美丈夫と呼んでいい彼が、今度はクリティアスと交代し、目を少し潤ませながら、ソクラテスの説得にかかった。

「先生。思い出してください。――かつて、公衆の面前に出ることを恥ずかしがっていた私に、国政に参加する勇気を持てと鼓舞してくださったのは、先生ご自身ではなかったですか。ですから私は、こうして今、クリティアス達の考えに賛同し、新政権の活動に参与するつもりでおるのです。

ところが、その先生ご本人が、政治には距離を置くという。――これではまるきり、先生の日頃仰られている哲学的誠実に背反する、言動不一致というものではありませんか。

この期に及んで、――国家の敗北という事態にまで立ち至って、――それでもなお“ノンポリ”を決め込むなど、男子にあるまじき卑怯千万な態度と誹られても、何の弁解も出来ないでしょう。

今こそ、先生もまた、かつて私に勧められた事を、自ら実践なさる時です!!」

当時のヘラスでは、党派に参加しそして戦うことが、真っ当な市民の務めだと思われていた。どちらにも付かない中途半端な態度は、それ自体胡散臭いものと見られた。

愛弟子達の予期せぬ反乱に、ソクラテスはこれまで経験したことのない目眩と不安を感じた。「君まで言うか、カルミデス」思わず椅子から立ち上がった。だが気を取り直して、再び探るようにして着座した。「それでもやはり、申し訳ないが――ワシには無理だ。

ワシは、アブのように飛び回って、愚鈍な馬の如き体制にしつこく纏い付き、時々チクリと刺して、その惰眠を破る。それがワシの、やり方なのだ。それが、性に合っているのだ。――だから、どちらの体制下でも、どんな体制下でも、ワシは反体制を貫き、アブであり続ける。――決して、体制側の人間に、なる事はない」

親友の喜劇作家アリストファネスらと目が合った時、ニヤリと笑い合い無言の視線を交わすことがある。同じ“反体制屋”として、彼等と一番ウマが合ったように思う。何でも槍玉に挙げる、同じ種類の批判精神を共有していた。ただその批判の方法が、喜劇ではなく、人類初の“哲学”であったというに過ぎない。時の流行や威張りくさった奴等はもとより、仲間同士ですらからかい合うその精神。だが、こうしたものが理解できない“ヤボテン”が、あまりに多過ぎる。彼の弟子の中にすら。

彼がアテナイの民主制を批判したのは、彼がアテナイに住んでいたからに他ならない。もしスパルタに住んでいたら、スパルタの体制を皮肉っていたことだろう。だが、スパルタでそれをやれば、すぐさま妨害されるであろうことも、彼は充分承知していた。彼がアテナイの体制を批判できたのは、アテナイの体制あってのことだった。彼は、手放しでアテナイの民主制を賛美する気には到底なれなかったが、アテナイの気風を何よりも信頼し、愛していた。

「この非常時に、――敗戦という、未曾有の危機にぶち当たっても、――まだ言われるのか!!――反体制などという、愚にもつかぬ事を!!」

今度はクリティアスが立ち上がって、脇の小テーブルを拳で叩いた。怒りを紛らすように、自席の前を数歩行きつ戻りつした。

「体制も何も無い。強い指導力が、迷える牛や羊どもを、引っ張っていかなければならないのです。その牛や羊どもが戦争を指導した結果、自ら掘ってそこに落ち、出られなくなってしまった敗戦という大穴から、連中を引っ張り出してやらねば。――体制批判の出番など、まるでありません!」

かつて青年の頃のクリティアスは、周囲に消え難い印象を残す、物憂げな若者だった。今はその同じものが、どこか狂気を帯びた光として目に宿っていると、ソクラテスには思えた。――ペロポネソス戦争が戦われたこの三十年近い月日の間に、クリティアスの思想はソクラテスのそれとはまるでかけ離れた方向へと練り上げられていった。彼の過激な思想は、“徳”、“善”、“神”、“法”といったものは自然の摂理に反する人為的なものであり、“力”が支配する、弱肉強食の世界こそが正しい在り方である、との結論に辿り着いた。人の造ったコトワリに諾々と従う者は、“精神的奴隷”であるとし、否定した。力による支配は、全ての法や正義を踏みにじり、ルサンチマンを叩き潰す。先鋭化した少数のインテリ過激派は、“超人思想”に先鞭をつけ、初代ロベスピエール、元祖スタヴローギンとなった。ニヒリズムへと至る合理主義を産み落とした。若い頃から負けん気や自尊心の強かったこの弟子の中に、ソクラテスは哲学の暗黒面、深く秘められた黒い輝きに至る危うさを予感していた。

「それではいよいよ、ワシの出番は無い、ということではないかね?――それにもし、これまでに公的政治に首を突っ込んでいたなら、ワシはとうに葬り去られ、哲学の営みを続ける事も出来なかったことだろう。――分かってくれたまえ、君達」

「あなたはいつも、遠く離れた安全地帯から、ぬるくていやらしい批判をなさるばかりだ。昔から、そうだった。それではあたかも、戦場の遠くから矢を射掛けるばかりの、臆病な弓兵の如き所業だ。とても、白兵戦に踏み込む、勇猛な重装歩兵の振舞いとは思えません。既にソロンの法の時代から、ポリスの雌雄を決する党派争いに無関心を決め込む手合いは厳しく罰すべしとの決まりがあることを、まさかご存じないわけではありますまい」

「その言いようは、心外だ。ワシが重装歩兵として、おのが命を省みず、三度の厳しいいくさをいかに戦い抜いてきたかは、君等も充分に承知している筈だ」

「ですからこそ、――その同じ勇気を、――今度は政治の場で発揮していただきたいのです!」と、今度はカルミデス。「先生は以前、政治の場でも一度、その勇気を遺憾なく発揮なされた。あの、六人の提督が愚かしくも無残に処刑された、アルギヌーサイ沖海戦の折のことです。先生は、アテナイ中の衆愚を相手取り、ただ一人勇侠を示し対峙なされた。怒り狂う衆愚どもを尻目に、あの時のあなたのいかに輝いて見えたことか、……」

終戦の僅か二年前、常時劣勢だったアテナイは、アルギヌーサイ沖海戦で、久方振りの、そして最後の大勝利を収めた。この時、スパルタ側から和睦の申し出があった程である。だが、熱狂したアテナイの民衆は、何度も繰り返されたことだが、この和睦を蹴った。

さらにその熱狂は、熱さを保ったまま怒りへと変じた。折からの嵐により、戦場で漂流した兵士達を救助できなかった八人の提督を、極刑に処せと遺族達が騒ぎ立てたのである。これもいつもの事ながら、デマゴーグ達がこの怒りに油を注いだ。アテナイは、最後の大勝利をもたらした提督達の功績に報いるに、極刑を以ってした。

この時ソクラテスは、偶然にも国政審議会の五十人の執行委員の一人だった(別に自ら進んで公職に就いた訳ではなく、たまたま抽選の結果の成り行きだった。アテナイの政治は、万事がこの調子で執り行われていた)。八人の提督の内二人はアテナイに帰ってこなかった(大衆の習性を熟知していて、逃亡したのだろう)。残りの六人を、まとめて処刑せよと、大衆は騒ぎ立てた。しかしこれは、規則に反することだった。本来は慎重に一人一人審議し、判決が下されるべきものである。従って執行委員は、六人まとめての性急な裁判は認めなかった。ところが、今度は大衆は、ならばお前達も同罪として極刑に処するぞと、執行委員達を脅しにかかった。四十九人の執行委員が、この脅しに屈した。リンチをも怖れず、敢然と抵抗し続けたのは、ソクラテス唯一人だった。スジを、貫いた。

しかしソクラテスの抵抗もむなしく、六人は即刻処刑されてしまった。処刑し終えた途端、大衆の熱は冷めた。冷めて、猛烈に後悔した。後悔して、今度は攻撃の矛先をデマゴーグ達に向けた。

直接民主制下のアテナイでしばしば繰り返された、衆愚の暴走の一例である。執行委員として大衆を前に大立ち回りを演じるハメになったあの嫌な思い出を、ソクラテスは苦々しく噛み締めていた。あの、民主制の恥ともいうべき事件。暴徒が民主制の仮面を被って、民会を牛耳り国法を踏みにじった……。

「勇気か」ソクラテスは、言葉の意味を慎重に掴み取るように、おのが百戦錬磨の両手の平を睨むように見詰め続けた。「だが、熟慮も無しにただ飛び込むだけでは、“蛮勇”というものだ。“勇気”と“蛮勇”の区別、ここでじっくり吟味してみるのもよい。もしリュサンドロス閣下のお許しが下りるならば、……。

それに、民主制というものも、衆愚をうまく欺く者ばかりが権力を握るならば、確かに“詐欺師の政体”と呼んでも、そう的を外しちゃおらんだろう。――だがな、それの生み出した“独立自尊”の精神。かつてのヘラスにも、そして今のペルシア始めバルバロイどもの間にも無い、というか人類史上初めて今のヘラスに降臨したそれこそが、哲学の生まれる土壌、礎であるとも、ワシには思えるのだ。――確かに、大勢群れ徒党を組んだ大衆ほど、愚かなものはない。しかし、一人一人となった時、人がより良く生きるためには、自立せねばならず、である以上政治的にも自立していなければならず、となれば残念ながらどんなに愚かしくとも民主制以外には選択し得ないことになる。寡頭制でも、僭主制でも、勿論奴隷に身を落としても、ダメだ! より良く生きることを、各人が自覚して生きていく以上は。自立を放棄してはならない!

要は、大衆主義と、個人主義とに、民主主義を区分けするということだろうか。前者は衆愚政治に、後者は哲学に通じる、……」

「意外ですな! あなたの口から、民主制擁護論を聞こうとは!」と、ここでリュサンドロスが、師弟の論戦に久方振り割って入った、声の調子にかなりの棘を含ませつつ。それまでは、かつての師匠と弟子の私情を交えた言い争いを、面白そうにニヤニヤしながら見物していたのだが。「大戦中アテナイは、力に任せヘラスの全ポリスに、アテナイ流の民主制を“押し売り”し続けてきた。そうやって、自陣営の仲間、――というより子分ですな、――を増やそうとしてきたわけです。――戦後、この汚染を払拭するのに、我々がいかに骨を折ったことか」覇王は、おのが事業を自画自賛した。

「そうです。閣下の粉骨砕身の努力にもかかわらず、我々にはそう悠長に構えていられるゆとりはないのです」勢い込んで、クリティアスが後を継いだ。「民主主義者どもは、せっかく成った『スパルタの平和』を、是が非でも覆さんと、日夜暗躍し続けております。奴等がいかに戦いを望んでいるかは、先生もよくご存知でしょう。畢竟課題は、好戦的で戦闘継続を望む民主主義者どもを、いかに押さえ込むかに尽きるのです。このポリス内外の、いまだ残存する多くの敵を打ち破って、強行突破するしかないのです」

停戦講和は、何度も為される機運があった。戦況を有利に進めるスパルタ側が、むしろ乗り気だった。それらを悉く潰したのは、相変わらずのアテナイの衆愚だった。彼等は、戦争の熱気に浮かれ、祭の如く騒ぎ立て、平和の機会を悉く蹴り飛ばしたのだ。――ヘラスの民主制は元々戦争の産物だった。参戦する者だけが、すなわち参政権も得た。かつて騎馬を操る貴族のみが、戦闘可能だった。重装歩兵の装備を備えた自営農民や職人が、これに加わった。そしてヘラスには、エーゲ海が主戦場となるという特殊事情があった。そのため軍船の漕ぎ手の無産庶民も参政権を得るという新局面が開けた。参政権は、戦うと決めた以上文句は言うなと、有権者に覚悟を迫るための制度だった。つまりは、戦争のための道具だった。だが一方、それまでの少人数の馴れ合い政治と違い、多くの人を納得させるための開かれた、スジの通った“説得”が要求された。その事が弁論や哲学といった文化を開花させ、“真理の探究”に価値を持たせた。哲学は、エーゲ海と戦争の賜物だった。

「強行突破のためには、“力”に頼るしかありません。“徳”や“善”や“神”や“法”すら超越した、“力”です。――当面、“徳”や“善”や“神”や“法”には、引っ込んでいていただきたい」クリティアスの師への期待は、心底からの失望と憎悪へと、裏返ったようだった。「ですから、協力しろとは、もう申しません。――ですが、金輪際、邪魔はしないで戴きたい!!」

戦後の国政を決する民会が、リュサンドロスらの臨席の下、開かれた。穏健寡頭派のテラメネスが取り仕切る形で、議事は進行した。騒動屋のドラコンティデスが提案した“三十人”体制案に賛成するよう、テラメネスが市民に求めた。次いでリュサンドロスが壇上に立ち、もし諸君らが反対すれば、諸君らにとっては国政ではなく身の安全の方が問題となるだろうと、その龍顔から発する役者のようにメリハリの利いた声で脅した。議場の前列には、クリティアスを信奉する者達が警棒をぶら下げて並んでいた。さらに議場の外は、警備と称して占領軍の兵士らが埋めていた。かくして、急進派のクリティアス、穏健派のテラメネス、それに三十人にのし上がったドラコンティデス、エラトステネス、カリクレス等唾棄すべき奴等を含め、三十人体制が成立した。

ソクラテスら心ある市民は、民会とは名ばかりの茶番劇に我慢ならなかった。ある者は沈黙し投票を拒否し、ある者は怒りにまかせ席を蹴り、退出した。ソクラテスも、退出した者の一人だった。会場外を取り巻くスパルタ兵の陣形に切り込むように、その間を割って突破した。

――当初“三十人”は、訴訟常習者や街のチンピラ等を取り締まり、市民のご機嫌を取った。しかしすぐ、本性を表わし、民主派等反対勢力を取り締まり、捕え、処刑しだした。発言しようとする者の、口が塞がれた。密告と拷問と暴力が横行した。敵味方構わずの、暗殺とテロと粛清が頻発した。恐怖政治が、深化していった。そのため、彼等は“三十人僭主”と呼ばれるようになった。

民主派の者は、他ポリスへの亡命を余儀なくされた。亡命者をアテナイへ送還するよう、スパルタからヘラス全土に指令が発せられた。しかし、カルキス、テバイ、メガラ、アルゴスの各ポリスは、これに応じなかった。スパルタの独裁を、危惧し始めたためである。これらに蒔かれた種が、やがて民主制復活の大輪の花を咲かせることとなる。

棍棒や鞭をちらつかせた、ナチの突撃隊まがいの若者達が、街を徘徊し、反対する者に睨みを利かせた。クリティアス派の、私設軍隊だった。ただ行進するだけで、恐怖を撒き散らした。時には必要も無いのに、威嚇の暴力を街頭に刻み付けた。

――その若者達の振るう暴力が、ソクラテスにある光景を思い出させていた。――あれは十年程前、アガトン邸で催されたシュンポシオンへ赴く道中での出来事だった。不意の昏迷が彼を襲った。後でアガトン家の召使に聞いた話だと、隣の家の車寄せのスペースに入り込み、壁と睨めっこをし立ち尽くしていたそうだ。ほんの半時程の間のことだった。

ソクラテスはこうした、立ったままの金縛りに、襲われることがしばしばあった。そうした朦朧としたプシュケーの麻痺状態の中で、ダイモンはよく彼に白日夢を見せた。その多くは、金縛りが解けてしまうと、途端に跡形もなく消えてしまう類のものだったが、中には印象深く鮮明に憶えているものもある。アガトン邸の門前で見た白日夢はそうした例の一つで、余りの鮮明さに、十年経った“三十人”の時代にも、十五年経過した死を間近にした今も、手に取るように思い出せる。――それは、こんな幻だった。

――そこは、どこかヘラスと似ているが、しかし細かい部分が微妙に違う、地上のどこにあるかも分からない土地だった。建物の造り、その建材等、一見似ているが、よく見ると違う。木々も、草花も、見慣れたものもあるが、見覚えの無いものも混ざっている。そして人々の服装も、どこか異国風のものだった。何より、アテナイが大都会であるのに対し、今いるそこは貧相な農村だった。どこぞの、バルバロイの住む蛮地の片隅だろうか。人々の言語も、バルバロイのそれのようだったが、夢の中故だろう素直に理解できた。

その村で彼は、まだ十歳にも満たない、小さな少年だった。今、アレクサンドリア図書館の主任司書カリマコスであるのと同じように、この夢の中では、どこぞの寂れた村の、誰とも知れぬ一人の幼い子供だった。――粗末な服を着、裸足で、始終腹をすかせ、家の者に食い物をねだり、その都度叱られ、外で仲間達と駆けずり回り、悪さをして回り、その都度また村人達に怒鳴られた。

――その村に、何時の頃からか、“悪鬼”が住み着くようになった。悪鬼達は、棍棒をぶら下げ、村中をのし歩き、村人達を追い掛け回しては容赦なく打ち据え、村人達を従わせた。まるで夢の中に出てくる、黒い影のような悪鬼そのものだった。少年は、本当に彼等が夢の中から飛び出してきたのだろうと、当初思っていた。夢と起きている時の区別が、まるでつかなくなった。――これだ! ソクラテスは思った。あの時の悪鬼達と、今目の前を傍若無人に横切っていくクリティアスの私兵らと、そっくりだったのだ! 両者とも、暴力の支配する土地だった。一方は寒村であり、一方は大都会という違いはあったが。

丁度冷たい雨の続く寒い冬の頃だった。人々はただでさえ残り少ない食料や燃料の蓄えを細々と節約しいしい使っていたが、それらを悪鬼どもは情け容赦なく奪っていった。人々は立ち枯れしている草木や、廃屋の瓦礫の中や、殆ど形を留めない荒れたオリーブ畑やらから、口に入れられそうなものは拾い出し口に入れ、燃やせそうなものは掻き集め炉にくべ暖を取った。そうした枯れて固まった残骸は、さながら人の死体の一部のように見えた。現に村には、悪鬼達に撲殺された村人や少年のご近所さんや友人達の死骸が、所構わず転がり、そのまま埋葬もされず涸れて固まったり朽ちたりしていた。――少年は壁の落描きや地面の悪戯描きを好んで描いたが、この頃はバラバラになった死体と悪鬼らの暴力のシーンばかりを専ら描くようになった。

その悪鬼らが、ある時子供達を村の広場に集めた。――子供らに、輪を作らせる。その中心に、少年は奇妙なものを見た。――目を凝らすと、人の首だった。だが、動いている、何か叫んでいる。まだ、生きていた。不思議な光景を見て、少年はショックを受けた。地面の下に胴体が埋まっている、という所まで考えが及ばず、本当に首だけが畑の野菜のように大地から生えているのかと考えた。首だけの男の声が耳に届くと、聞き覚えのある声だった。男の顔は斜め前からしか見られなかったが(男は首を回せないようだった)、顔見知りの、よく子供ら相手に商いをしている干しアンズ売りのおじさんだった。――知り合いと分かって、さらに動揺が増すと同時に、人間というものは野菜のように畑で栽培し取れるものなのかと、ふと思った。自分も、兄弟達や父母も、仲間達も、皆畑で採れたのだろうか。

悪鬼の一人が演説を始めた。この男は背教者である、と糾弾した。よって石打ちの刑に処する、と宣言した。――悪鬼達は頻繁に、“背教”とか“邪信”とかいう、少年にはよく意味の分からない言葉を口にした。唸り声の一種のようにも聞こえた。これらを理由に、背教者を炙り出すためと称して、密告が奨励され拷問が公衆の面前で行われた。“三十人”のやり口とまるで変わらぬ事が、ここでも繰り返されている、ソクラテスは思った。村では、神を讃える歌、聖戦を鼓舞する音楽以外、民謡、童歌、労働歌等あらゆる歌や音楽や舞踊が禁じられた。子供達の遊びも禁じられた、戦争ごっこ以外は。恋愛も禁じられた、兵士を量産するため以外は。

悪鬼達が石を投げ始めた。そして子供達にも投げるよう強要した。子供達は、悪鬼に棍棒で小突かれ殴られ、泣きじゃくりながら石を投げ始めた。「やめてくれ!」とおじさんは叫んだ。「お前達にはいつも、甘くて美味しい干しアンズを売ってやったじゃないか!」顔をグシャグシャにしつつ子供達の投げた石が、おじさんの頭のこめかみに当たり、後頭部に当たり、鼻の付け根に当たった。その都度、血をにじませ、噴き出し、おじさんの首は前後左右に振れた。

ソクラテスの少年も、そこらのものをつかみ、目標も定めず投げ捨て続けた。自分が今、何をしているのか、――何か投げ付けているのか、それとも泳いででもいるのか、何故か必死にもがいているのか、――それすらも分からない程に、混乱していた。

気付くとおじさんの首は、目を剥いたまま、動かなくなっていた。石の当たった時だけ、オモチャの起き上がりこぼしのように揺れた。

そんな悪鬼の同類達が、アテナイの街中で猛威を振るう状況下でも、ソクラテスは具体的な政治的行動をとる事はしなかった。民主派の連中と共に亡命するでもなく、抵抗運動に参加するでもなく、“三十人”の政策を支持するでもなかった。彼は相変わらず、今まで通り町へと繰り出し、誰彼構わず捉まえては哲学問答を吹っ掛けた。が、捉まった相手方の反応が、今までとはまるで違っていた。これまでのように、気安く問答に応じてくれたり、迷惑そうに怒り出したりするのではなく、――オドオドと話の中身を言い澱んだり、すぐこそこそ逃げ出そうとしたりした。ソクラテスの哲学的営為は、延々空振りのまま終始した。

そうこうする内、“三十人”が本部としているトロス(円形堂)から、呼び出しが掛かった。トロスは、アゴラ西南角にある円形の建物で、本来なら審議会の五十人の当番執行委員がここに詰めることになっている。今は、“三十人”とその取り巻き達が居座り、周囲を私兵とスパルタ兵とが固めていた。アクロポリスに通ずる参拝道からも至近距離にあり、何か騒ぎが起きた時駐留軍兵士がすぐ駆け付けられるという配慮もあったのだろう。

クリティアスの執務室には、“三十人”の内のクリティアスとカリクレス、それにペイライエウスの“十人”の一人カルミデスもいた。

「相変わらず、街で問答を続けていらっしゃるようですな」忙しそうに執務執行中のクリティアスは、机の上の書類の束から殆ど顔を上げずに、かつての師に向かって言った。「“弁論術の教授を禁じる”という新法令が施行された事は、勿論ご存知でしょうに」

「ワシの問答が、弁論術の教授だと?」問い質した。

「そうです」ようやく顔を上げた。「我々がそう認定しました。今のアテナイでは、我々が認めれば、それが正しいのです。あなたがいかに、例の調子の問答で混ぜっ返そうとね」

ソクラテスの活動を、法を以って禁止するという。“三十人”への就任を断られた事への、意趣返しだろうか。

「それにあんたは、」と今度は、クリティアスの左隣りに立ったカリクレス。「我々の施政を、牛の数を減らし質を低下させる無能な牛飼いに譬えて、批判して廻っているそうじゃないか。ポリスの有能な市民を次々処刑したり亡命させたりして、市民の数を減らしポリスを劣化させていると言ってね。――政府を批判した連中がどんな目に合っているか、知らない訳じゃないだろうに」

「仕方なかろう」とソクラテスは、ここでクリティアスの仕事机の右隅に片手を突いて立っているカルミデスの方を、憐れみを求めるように見詰めつつ、弁解した。「前にも言った通り、ワシは批判し続けるアブだ。それがワシの生き方なのだ。刺される側にだって、決して不利益な訳ではない」

師の必死の弁明にカルミデスはただニコッと笑っただけだったが、返事は隣りのクリティアスの方から返ってきた。「ただ刺される馬ばかりだなどとは思いなさるな。アブの煩わしさに、反撃する活きのいい馬だっておりますよ。そんな馬がその気になれば、アブなど尻尾の一振りで叩き落されてしまう」

何でも批判したソクラテスだったが、その批判を許すアテナイの気風だけは、無批判に気に入っていた。だから、アテナイの軽率な民主制を批判し、スパルタの国風を持ち上げる事はあっても、決してアテナイを出奔する事はなかったし、滅多に遠出する事すらなかった。――その自由な気風そのものを、“三十人”の無節操な蛮風は壊してしまった。ここは既に、アテナイではなくなった。

「そうだよ、ソクラテス」カリクレスが言った。「アブなど、弱々しい生き物だ。力ある者が大目に見ている間は、好き勝手な事が出来るが、一たび機嫌を損ねれば、すぐに駆除される」

コンスル三人が交互に話し、ソクラテスは彼等と向かい合う、被尋問者の位置に立たされていた。同じ位置に、ずっと立たされ続けた。カルミデスが言った。「そうですよ、先生」まだにこやかに笑っていた。「数を減らされる牛の次の一頭が、先生ご自身にならないよう、用心してください」

ソクラテスは、自分の耳が幻聴を聞いたのかと、瞬間疑った。

――あの、――天使のようだった少年が、――年長の才長けた従兄弟に感化されたとはいえ、――こんな台詞を口にするとは!

六十代半ばとは思えぬ今も強靭な体躯が彼の姿勢を支えていたが、実のところ彼の心は既にくず折れ、その場にへたり込んでしまっていた。――あの、素直で忠実な生徒だった彼が、ソクラテスの教えを真っ直ぐに受け止め続けた彼が、――長い歳月の果て、こんな悪態をつく人物に成り果ててしまったとは。

ワシのこれまでの哲学は、教育は、――三十年以上に及ぶ、少年達やポリスをより良くしようとした努力は、――一体何だったのだ?!

少年達は悪鬼どもの親玉に成り果て、ポリスは悪鬼どもの巣食う地獄へと堕した。――“善”を求め、“徳”を求め、“真理”を探究した結果が、まるで逆の結末に至った。あたかも、ペルシア帝国から独立し続けるための全ヘラスの努力が、自らの内からリュサンドロス帝国を生み出してしまったように。

何という、ニガい果実だろうか。ワシが生涯掛けて、実らせたこの果実は。――これが、天命なのか。ゼウスの裁き、掟の神テミスの返答なのか。――こんなことなら、父親の跡を継いで、マメに石工をやっていた方が遥かにマシだった。そうすれば、貧乏状態に落ちることもなく、クサンティッペとも子供達とも、仲睦まじい家庭生活を送れていただろうに。――腐敗し、果肉が裂けて、垂れ下がり、飛び散り、ウジが湧いて、悪臭フンプンたる、こんな果実を手の上に乗せて立ち尽くすことになろうとは、……。

自宅に戻ったソクラテスの耳に、女部屋のかしましい女達の話し声が聞こえてきた。

ソクラテスの家のあるアロペケ区は、アテナイ市の南東郊外、ペイライエウスに次ぐアテナイの外港ファレロン港まで延びる長城のすぐ外側に位置した。大戦末期、ペロポネソス軍が市壁すぐ間近にまで迫り、一家は市内に避難していた。いくさが収まってすぐ自宅に戻ったが、貧乏所帯に乱入する賊のいる訳もなく、家屋も石像達も皆無事だった。

そして今、多くの男どもが逃げたり殺されたりし、市中に取り残された女や子供達は男手の無い難を逃れるべく放浪し、親類縁者を頼って身を寄せ合い、ソクラテス家もちょっとした避難所、寄り合い所と化していた。見知らぬ女達が大勢居候している(クサンティッペの知り合いではあるらしいが)。ソクラテスと顔を合わすと、ヒョコと頭を垂れるが、すぐまた女部屋に消えてしまう。そして、ヒソヒソと、あるいは大声で堂々と、亭主(ソクラテスも含めて)や男どもの、噂話や悪口に花が咲いているようだった。

食い扶持がかさみ、ますます困窮してきた。そのせいという訳でもないが、久方振り石を刻む仕事に精を出した。手持ち無沙汰だったからである。別に“三十人”の言い付けを守る気などさらさらなかったが、肝心の議論する相手が捉まらなくては、哲学的営為は成立しない。手慣れた業で無意識の内体を動かしていると、気分が落ち着く。嫌な事も忘れる。クサンティッペも、亭主が家にいて仕事をしているのを見て、その理由を問い質すこともなく、まずまず機嫌がいいようだった。

――それまで“三十人僭主”は、急進寡頭制のクリティアス派と、穏健寡頭制のテラメネス派との、連合政権だった。だが、次第に両者の対立は表面化し、フランス革命を二千年以上先取る情況を呈しつつあった。

テラメネスは、良く言えばバランス感覚のある中庸の政治家、悪く言えば日和見主義の男だった。フランス革命の、ダントン役を演じた。一方クリティアスは、当代随一の“理の人”といわれた。理が走る故、過激な“実行力”を伴った。彼は情を超越した初代ロベスピエールとなった、そのプロレタリアートに対する態度は、親・反まるで真逆だったが。

クリティアス派は、既成の寡頭制(門地や財産を重視する)には、元々敵対的だった。知的エリートのみを、その中核としていた。そこで、穏健寡頭制派に対しても、容赦の無い攻撃を始めた。参政権のある市民をエリート三千人のみに絞り、その他の者達を武装解除した。主要人物を、次々粛清していった。そして遂にテラメネスにも引導を渡す時がきた。テラメネスは謀略にはめられ、獄に繋がれた。日和見主義者の彼だが、この時ばかりは意気地を貫いた。最後に天を仰ぎ、神々よ、この有様を御照覧あれ、と呼び掛け、クリティアスを呪って、毒ニンジンの杯を煽って死んだ。

穏健派の多くが、また一斉に市外地に脱出した。市郊外は、難民で溢れた。彼等は、先に亡命した民主派と合流した。その中に、テラメネスの腹心だったアニュトスもいた。彼はその後民主制復興運動の指導者の一人となり、さらに後、ソクラテスを危険分子として宗教裁判所に告発することとなる。

“三十人”は三十人を大きく欠き、テラメネスを処刑した卑劣な冷血漢サテュロスらで欠員補充する事で、ますます残忍、凶暴になっていった。穏健派を切り捨て、いよいよクリティアス率いる急進派の独壇場となった。

だがこうなると、――人々の恨みを買い、多くの敵を造り、自分の足許をどんどん掘り崩して、味方を少数の精鋭のみに絞り込むと、――畢竟、自分の身を守ることすら危うくなる。自分で自分の首を締め上げているようなものである。

暗殺の脅威に晒されたクリティアスらは、身の安全を図るため、スパルタに駐留軍の大増員を要請した。もう彼等に頼るしかなかったのだ。しかしスパルタ側は、容易には首を縦に振らない。増員には膨大な経費を要する。そこで、駐留経費は“三十人”側が持つ事で、両者は合意した。

ヘラス全土を飛び回り多忙を極める覇王リュサンドロスに代わり、代官カリビオスが精鋭部隊と共に派遣された。この援軍を得て、“三十人”の所業はますます暴虐を極めた。まずさしあたり、駐留軍への“思いやり予算”を得るため、労働人口の大幅減で底を突いた国庫を立て直さなければならない。そのためには、市民の財産を没収するのが一番手っ取り早い。ついでに、邪魔者を殺して、その財産を奪えば、一石二鳥である。

多くの無実の市民・住民が、とりわけ富裕な居留外国人が、ターゲットとなった。裁判も弁明も無しで、連行され、処刑され、その財産が奪われた。つまり今や“三十人”という政府そのものが、一大“強盗”機関と化していた。

その“三十人”から、再度ソクラテスに呼び出しが掛かった。――家に閉じ籠り、女房や息子達と大人しくしているというのに、一体何の用事だろうか?

既に見知ったトロスのあの部屋へ入ると、来客は彼の他に四人いた。計五人、呼び出されたようだった。“三十人”の一人ペイソンが、重装歩兵用の盾を見せびらかしながら、しきりに自慢げに話していた。

「ペイライエウスにあるメトイコイ(居留外国人)どもの盾工場を差し押さえたんだ。――奴等、こいつを民主派の連中に横流ししようとしていやがった、……」

その件なら、既にソクラテスの耳にも入っていた。彼の友人、弁論作家リュシアスの家族の営む盾工場が“三十人”に襲われ、工場家財は没収、彼の兄でソクラテスの友人でもあるポレマルコスが殺され、リュシアス自身すんでのところで脱出しメガラに逃げ延びたという。――ミケーネ時代以来の歴史の積み上がった、錯綜しゴミゴミしたアテナイと違い、ペイライエウスは極最近港町として整備された計画都市であり、道も広く物資も潤沢で多くのメトイコイの富豪が軒を連ねていた。リュシアスの一家もその一つで、父親ケファロス以来の名家であり、当地で盾工場を営み、その製品や、財力にものをいわせて雇った傭兵などを密かに民主派に送り届け、支援していたのだ。

自慢話に際限の無いペイソンを制し、今や“三十人”の首魁となったクリティアスが、呼び付けた五人の市民の前を行きつ戻りつしながら用件を伝えた。

「さて、皆さん。不埒なメトイコイの処罰が済んだところで、今日皆さんにお集まりいただいたのは他でもありません。――皆さんにも市民としての義務を果たしていただく、という極当たり前の話です。すなわち、市民としての義務、出征と同じことです」

五人の内の一人が質問した。「我々に、騎兵や重装歩兵として、どこか外地へ出征せよと、――そう御命じなのですか?」

クリティアスはその男の方を見、言った。「いや。外地への出兵、という訳ではありません。国内での業務です」そしてわざわざソクラテスの方を振り向き、先を続けた。「実は、逮捕して連行して来てもらいたい者がいるのです。我々だけでは、とても手が廻りませんので」

「誰を?」恐る恐る、ソクラテスは問うた。

壁に掛かっている地図で、クリティアスはペイライエウス沖合いのサラミス島を指し示した。「ここに隠遁している、民主派の大立者レオンです」

ソクラテスは息を呑んだ。「それは、――サモスで将軍職を務めた、あのレオンのことか」サラミスのレオンは、徳望高い、民主派の大物だった。

「そうです。――我々にとって、最も危険な人物の一人です」

他の四人の間にも、動揺が走った。互いに、顔を見合わせている。

「あのような御仁を、――恥ずべきやり方で犠牲にするなど、あってはならないことだ!」ソクラテスは言いながら、全身が震えだした。震えが止まらなかった。「それを、お前達は、またぞろ裁判も弁明の機会も無しに、処刑しようというのだろう!」

「仕方ないのですよ、先生」クリティアスは静かに反駁した。「こういう政体の大変革が行われる時には、多くの人々が犠牲となるものです。仕方ないのです」この、自らの行為を正当化する言い訳は、クリティアスの口癖となり、以降死ぬまで呪文のように繰り返されたという。

ソクラテスはまだ震えていた。「ワシが散々、口を酸っぱくして訴え続けてきた“徳”や“正義”が、こんな鬼子を産み落とそうとは、――。ワシの“産婆術”とは、一体何だったのだ、――」

「おや、先生。それは心外ですな」クリティアスは相変わらず冷静だった。「私はあなたの教えに忠実に従って生きてきたまでですよ。これからも終生、そうする積もりです」

「この非道のどこに、“徳”や“正義”がある?――この政権にしても、当初少しは期待していたが、今や無能な牛飼いを通り越して、ただ奪うばかりの野盗の群だ!」ソクラテスは腹の底から呻いた。

「私があなたから学んだのは、“徳”や“正義”などというさかしらな人間のひねり出した傷の舐め合いのための方便ではありません。究極の良きもののため、最後の真理のために道を究める、その姿勢です。私こそあなたの一番弟子であると、お認めにはなりませんか? 是非とも認めていただきたいものだ」

この、残忍な独裁者が、師へも牙を向ける恩を知らぬ野獣が、ワシの一番弟子だと? あの口達者なソクラテスが、怒りでとうとう声を詰まらせてしまった。

師のそんな様子に、少し勝ち誇ったような薄笑いを浮かべながら、クリティアスは話を逸らした。

「まあそんな個人的な戯言は、いくら話しても埒が開きません。

それより、話を戻しましょう。――サラミスのレオンを捕え、連行して来ること、――これは、命令です。国法の発する、命令です」

「国法だと?」ようやく口の利けたソクラテス。

「そうです。――国法は、現在、私達が作成中なのですから。私達が決めた事が、すなわち国法です」“三十人”の民会で決せられた本来の選出目的は、国法を起草することだった。それ以外の施策は、法の起草が成るまでの、すべて過渡的経過措置だった。

“三十人”の私兵らに小突かれるようにして、市民五人は建物の外に連れ出された。これではまるで、連行役の者達が、連行されているように見えた。“三十人”の意図は明白だった。市民すべてを、とりわけソクラテスを、“共犯”に仕立てたいのである。最初の内“三十人”とその一派の者でやっていた市民の連れ去りが、今や一般市民を使役して行われるようになっていた。つまり、市民に市民を敵対させようというのが、連中の狙いだった。

周囲を警棒や鞭をぶら下げたチンピラどもに取り巻かれ監視されながら、五人はペイライエウスへ向かうペイライオス門をくぐる道をトボトボと歩き出した。が、アゴラから出てわずかも行かぬストラテゲイオン(将軍詰め所)の壁の前に差し掛かった辺りで、不意にソクラテスの歩みが鈍り、詰め所の壁と向き合ったまま、一歩も動かなくなってしまった。それどころか、上半身の動きも、顔の表情すら、あたかも大理石で彫られた如く、固まってしまった。――チンピラどもが怒鳴り散らし、小突き回したが、びくともしない。困り果て、かつその不気味さに耐え兼ねて、彼等は親分を呼びにやった。駆け付けたクリティアスはその小太りの老人のような石像を見るなり、「やれやれ、厄介だな」と言った。さらに「こうなったら、この人は、テコでも動かないんだ」誰に聞かすでもなく、口の中でブツブツそう呟き、――老人の石像一つを残して、残りの者達を連れサラミスへ向かうよう、子分どもに指示した。石像一つが、場違いな道端に、しかも通行人に背中を向けた姿勢のまま、ポツンと取り残された。

悪鬼達が、嫌がる子供達を並ばせ、隊列を組ませ、軍隊の真似事をさせていた。突撃や、槍突きや、投石の訓練を施し、子供達を小さな悪鬼に仕立て上げ、自分達の仲間の補充要員にしようと目論んでいるようだった。

そこに登場したのは、十年程前に白日夢の中に現れた、あの黒い影のような悪鬼どもに間違いなかった。場所も、悪鬼どもが支配する、同じあの村だったろう。とすると、今ワシが槍突きの訓練をさせられているこの少年も、あの時の少年と同じ少年、ということになるのだろうか?

その頃の少年の体験は、悪夢の中を連れ廻される恐怖、そのものだった。悪鬼に強制され、思いもつかない、色々な事をやらされた。少年は翻弄され、もみくちゃにされるしかなかった。その寒村に巣食う悪鬼達は、あらゆる悪徳を思い付き、それを楽しげに小気味良げに、子供達に実行するよう強要した。

そしてある日遂に、それが待っていた。――少年は、目隠しをされ、槍を持たされた。今度は何をやらされるのか、少年は強い不安を感じた。悪鬼の一人に手を引かれ、三十歩程歩かされ、槍で突くべき方向を指示された。“一気に、強く突け!”悪鬼の命令口調の怒声が、厳しく少年に浴びせられた。反射的に少年は、鋭く槍を突き立てた。――柔らかい何かに、槍の穂先がグズグズとめり込んでいく、手の平に戻ってくる不快な感触が、足許から襲う震えるような恐怖に変わり、少年の内側一杯に湧き立った。すべての思考が、消えた。

もう目隠しを取ってもいいぞ、と随伴した悪鬼が言った。恐る恐る邪魔者を取り去ると、目の前に転がっていたのは、真っ赤な血の海に全身横たわった、少年の家の隣りに住む親しいおばさんだった。彼女は猿轡を咬まされ手足を縛られていた。少年とは逆に、よく見えるよう目隠しをされる事はなかった。――そのおばさんには、野良仕事に忙しい母親に代わり、物心付いた頃から何くれとなく面倒を見てもらっていた。少年も母親同様に、慣れ親しみ甘えていた。甘く潰した果物を食べさせてもらい、一緒に水浴びをし、親に怒られた時は優しくかばってもくれた。今朝も、その懐の中で甘えてきたばかりだった。

少年は、槍を取り落とすこともなかった。あらゆる動作がとれず、停止していた。――そして、少年は(無論ソクラテスも)、その場で失神した。

ストラテゲイオンの壁と目が合っている自分に気付いた時、ソクラテスの心は少年同様悲しみのどん底に沈降していた。――やがて、周囲に自分以外誰もいないことを確認すると同時に、愛する者を自らの手に掛けた時の心情について立ち尽くした姿勢のまま考察した。

まるで、オイディプス。愛する者を、そうと知らずに自ら殺す。――オイディプスは、殺してから世界を見ぬよう目を潰したが、少年は、世界を見ぬよう目を塞がれて、愛する人を殺した。――その刹那、嵐の如く突如襲い来る、絶望。

ワシの絶望は、人生の大半をかけた哲学を、幾人かの弟子達により裏切られ、根底からひっくり返された、いわばマラトンの浜の伝令が走り抜いた距離の如く、長い長い絶望。対して少年のそれは、雷の如く、瞬時に全存在を打ち倒す絶望。――あるいは、サラミスのレオン殿殺害の片棒を、奴等の言う通り担がされていたなら、同じような急性の絶望を味わう羽目になっていたかも知れぬ。

幸いにも、今奴等の監視の目は、ここには無い。――このまま、逃亡してしまおうか。――いやしかし、愛するクサンティッペや息子達を置き去りにしてアテナイを離れるというのは、余りに忍びない。愛する者を失う嘆きは、今見てきたばかりではないか。それに、取り残された女達の悲惨は、我が家に居候する彼女らを見れば余りに明らかだ。

結局ソクラテスは、そのまま自宅に戻り、サボタージュを決め込んだ。“三十人”の“共犯”になる事を拒めば、今度は自分が“三十人”に狩られる側となる。何時奴等に踏み込まれても、不思議じゃない。

が、その後“三十人”からのコンタクトは、まるで無かった。あるいは“昔のよしみ”で、見逃してくれたのかもしれない。それとも、既に民主派の巻き返しが、近郊のフュレやペイライエウスで始まっていたから、ソクラテスなんぞに構っている暇がなくなったのか。

いずれにせよ、ソクラテスは“三十人”の厄災から逃げおおせた。しかしサラミスのレオンは、結局ソクラテス抜きで、捕縛され処刑されてしまった。

*

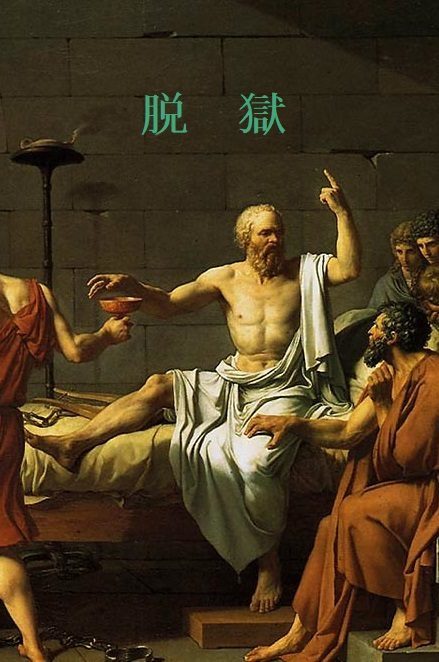

ソクラテスが、アポロンの求めるムーシケーを探し当てるために、図書館の多くの蔵書を開いて卓上に並べそれらの間をあちこち歩き廻りながら読み比べている所へ、ムセイオンに寄宿している知り合いの学者の一人が通り掛かった。「御精が出ますな。司書殿」と囁くように声を掛け、軽く会釈して通り過ぎていった。やがてその学者の後ろ姿が、図書館の柱廊に沿って壁沿いに設置された研究室の、彼に割り振られた部屋へと消えていくのを見送りながら、そういえばクリトンが、獄中のソクラテスを訪ねてきて“脱獄計画”について話す時も、あんな囁き声で話すのが常だったなと、ソクラテスは思い返していた。

《獄中のソクラテスの許に、クリトンが上物のワインを一壺抱えて面会に訪れた。

「やあ、クリトン。毎日ご苦労だね」ソクラテスは、枷がはめられ疼く足を擦りながら、旧友より先に声を掛けた。「獄吏連中も、よく気安く毎日の面会を許してくれるものだね」

「そりゃ、大分鼻薬を利かせたからな」クリトンは、悪戯っぽくニヤリと笑った。「明日からは、かなりの大人数が連日この牢獄に詰め掛け、君を取り囲んで講義をねだると思うよ。そう、話をつけてきた」

クリトンはワイン壺をソクラテスの傍に置きつつ、「それと、もう一つ」と小声で囁きかけた。「例の、“脱獄計画”の件だ。――根回しは順調に進みつつある。大船に乗ったつもりでいてくれ」――ソクラテスの牢は獄吏の詰め所のすぐ向かいにある。さすがにこんな話を聞かれちゃまずいので、小声にならざるを得ない。

実は、クリトンやアイスキネスをはじめ多くの仲間達により、ソクラテスを脱獄させ密かに国外へ逃亡させる計画が、準備されていた。獄吏や、十一人の刑務委員の何人かにまで、既に手を回し済みだった。――これには、裏の事情があった。元々アテナイ当局やアニュトス一派には、ソクラテスを刑死させるつもりははなから無かったのである。彼等はただ、邪魔者を厄介払い出来さえすればそれでよかったのだ。それにもし、ソクラテスの死にまで事が及べば、その反動もまた大きい。火の粉が、自分達の方にまで降り掛かってくる。だから彼等は、もしソクラテスが脱獄し行方をくらましても、見て見ぬ振りをするつもりでいた。いやむしろ、犯罪に犯罪を重ねた者として貶められる分、そっちの方が都合がよかった。――量刑を死刑に誘導し、あくまで刑死することにこだわり続けたのは、哲学的建前に固執したソクラテス自身であり、ソクラテス唯一人だったのである。

「テッタリア、か」ソクラテスは、独りごちた。まだ蛮風の残る土地だが、クリトン家のクセノス(異邦の客分)がいるそうで、そこへの亡命を勧められていた。アテナイの仲間だけでなく、テバイのシミアス、ケベスら異国人にも、ソクラテスを助けようという者は大勢いるらしく、逃避行は比較的容易に運ぶだろう。

テッタリアに着いたら、また以前のように、哲学的な生活を送ることが出来るだろうか?――ソクラテスは、夢想した。――遅れたテッタリアでのこと、最先進国のアテナイのようにはいかないだろうが、それでもこの五年間の閉塞状況から逃れられることを考えれば、遥かにマシだ。――このアテナイには、もはやワシの居場所は無い。アテナイは、敗戦により、すっかり変わってしまった。かつての自由な気風の崩れ去ったアテナイには、もはや何の未練もない。それに較べて国外では、ワシの名はまだまだネーム・バリューがあると聞く。昔の生活が、取り戻せるのではないか?――そして、かの地に落ち着いたら、クサンティッペや子供達を呼び寄せよう。妻は、生まれ故郷を離れ、また憎まれ口を叩くかもしれないが。ちっぽけな我が家は、そして無いにも等しい財産は、そのまま打っちゃってしまって何の問題も無い。アテナイ当局が没収するというなら、くれてやる。

「そうだ。テッタリアだ」と、クリトン。ワインを杯に注ぎ、ソクラテスに勧めつつ、「決心は、付いたか?」覚悟を迫った。

「まあ、待ってくれ。そう急かさんで。例のデロス行きの船が戻るには、まだ間がある。――それに、幾ら裏の根回しで事は容易に運びそうだといっても、表向きはあくまでも違法な脱獄だ。一般市民はそう思うだろうし、君達にもかなりの迷惑がかかるだろう」ソクラテスは、まだ決めかねていた。裁判で、啖呵を切った手前もある。もし脱獄し、言行不一致の行動を取れば、ワシの哲学者としての道義は地に落ちる。ワシの哲学は、根っこの部分から“信用”を失うだろう。

「迷惑など、気にするな。友の危機に命を張れなくて、それで男か!」クリトンが、何時になく男気を見せ、啖呵を切った。「それに、“命懸け”というのは、さすがに心配し過ぎだろう。せいぜい相応の出費と、少しの冒険心があれば、用は足りるさ」

敗戦来の五年間、アテナイ中の白い目、冷たい目に追われるようにして、ソクラテスは自宅に閉じ籠りがちとなった。あの、外を出歩くことを身上としていた彼にとって、この五年間は今の獄中生活と大差無いものに思えた。つまり今の生活は、その延長なのだ。この行き詰る状態から、脱したかった。

「そうだ。今度、クサンティッペさんの手料理も、一緒に持ってこよう。――いつぞや、君の家でやったシュンポシオンに出てきた、彼女の手料理を思い出すなあ。あれは、魅惑的な風味の、不思議な料理だった、……。――家族が懐かしくなれば、君の決心もいよいよ固まるだろう」杯を酌み交わしつつ、クリトンが断言するように言った。》

そのソクラテス家のシュンポシオンでは、クサンティッペがクリトン家の奴隷達と共に、自慢の手料理を大皿に盛り付け運んできたのだった。その日唯一の、ソクラテス家の料理だった。野草のハーブをふんだんに使った、イカ、貝、ウツボ等、魚介類の和え物だった。素朴だが、実に風変わりで、なかなかの一品だった。

「時々ワシは、ウチのかみさんはシビュラ(魔女)なんじゃないかと思うことがあるよ。野草や山の木の実なんぞを、実に巧みに使い分けるのだ。何でも母方の代々の家系に伝わっている“女部屋”の知恵なんだそうだが、――脱帽だ」その後ソクラテスの、かみさん自慢が続いた。

その時、扇状に並ぶクリネーのどこからか、「さすが、栗毛の馬は野生馬だ」と、囁く声が聞こえた。

その声が耳に入った途端、クサンティッペの機嫌が敷物を裏返したように悪くなった。クサンティッペには、“栗毛馬”という意味がある。野草料理と“じゃじゃ馬”を、かけたのである。

激情が一気に駆け上がったクサンティッペは、「この、――ゴクツブシどもが、――。ウチの穀物瓶を食い潰す、害虫どもが、――」と悪態をつき、泣きじゃくった。ソクラテスがすかさず女房の脇に寄り添い、慰めながら女部屋へ連れ帰った。「いやはや」とクリトン。「ソクラテスは、クサンティッペさんにベタ惚れだからなあ。――いい年をして若い女房をもらうと、――何とも、――」

ソクラテスが酒宴に戻ると、シモンが「“酒の精”を味わえ!」と、盛んに息巻いていた。既に相当に酔ったシモンは、ワイン壺を振り上げ、「オレはこの酒を、もっと濃くする事が出来る」と自慢した。

彼は工房から持参した小さな壺の中の液体を杯に注ぐと、廻し呑むよう強要した。まず試し飲みしたソクラテス派の若い面々が、次々、生まれて初めて見せるような、顔の中央に寄ったシワに、鼻も、口も、目も、全ての器官が埋没していくような、そんな表情をした。杯がソクラテスに廻り、彼は“酒の精”がまずとてつもなく香り高く、かつ鼻の奥を突いてくる事を知った。酒飲みのソクラテスは期待したが、次いで口に含むと、火を呑んだようになると思い知らされた。成る程、確かにとてつもなく、強い。だが、強いばかりで、ワインの芳しさは微塵も無い、どこかに飛んでしまっている。「エジプトやメソポタミアじゃ、あのナツメヤシの甘い実から、この酒の精を取り出し、飲むと、聞いた事がある。その製法を聞き出し、ワインで試してみたのだ」奥目で瞳がどこにあるのか分からないシモンが、ニッと笑ってさらに目を隠し、酒の精の入った壺を振ってみせた。

シモンのこうした技術には舌を巻く。同じ精製技術でエジプト産の黒い油を精製し、敵の攻城兵器やファランクス(密集方陣)を一瞬で火ダルマとし焼き払ったのを目撃した事がある。酔ったソクラテスは思いを巡らす。なめしや染色のため、薬液や毒液もよく使っているようだ。草木の知識に詳しいクサンティッペとは意見が合うらしく、「クサンティッペさんに教わった奴を、今試している」などと時たま言う事がある。二人のその手の親密さが、ソクラテスは面白くなかった。大体家から一歩も出られぬ良家の子女が、野草摘みなどとは想像もつかぬことだ。一体どんな育てられ方をしたのか。野草を摘んだ先祖とは、どういう女だったのだろう。シモンの店を溜まり場にしているのも、そうすればシモンを常時監視できるから、という思惑が無意識の内にある。

芳香を放つニンフのせいで、仲間内のシュンポシオンは狂乱の度合いが一気に増した。詩人気取りの小柄なアリストデモスが、大きなサイズのクリネーに身を持て余しつつ、イオニアの二人の酒仙詩人、アルカイオスとアナクレオンの酔狂詩を、熱烈に吟じ始めた。

*

リュサンドロス帝国は、あっけなく崩壊した。

彼の勢力のこれ以上の強大化を警戒したパウサニアス王が、“待った!”を掛けた。

『スキュタレー』と呼ばれる、スパルタのエニグマが彼の手元に届いた時点から、彼の覇道は暗転した。その暗号の命ずるところは、“本国への召還”であった。――全土の覇王も、本国へ戻れば、ただの一将軍に過ぎなかった。――リュサンドロスは結局、国家体制に服した人物としては、スキピオ・アフリカヌスに近い。後の項羽やスッラやカエサルといった、純粋な覇王にはなり切れなかった。時代がそれを許さなかった。

帝国の終焉が、アテナイの寡頭派と民主派の運命も、大きく反転させた。後ろ盾を無くしたクリティアス派は、脆くもついえた。クリティアスもカルミデスも、民主派との戦いのさなか、儚い朝露の如く戦場に消えた。

リュサンドロスとパウサニアス王の確執は、あくまでスパルタの“家庭内の事情”である。表向き同一歩調を取っているように見せて、実はその裏で王は覇王の足を引っ張っていた。だがその家庭内不和の影響は、ヘラス全土に及んだ。覇王の傀儡政権工作に対し、王はそれを元に戻すアンチ工作を展開した。――アテナイでも例外ではなく、勢力を盛り返した民主派が“三十人”政権を瓦解させた訳だが、それでもなお市内には“三十人”に従った寡頭派が多数居座り、頑として抵抗を続けていた。

政情を安定させ、リュサンドロスの影響力を根絶やしにするため、パウサニアス王は両者の和解を図った。だが、つい前日まで殺し合っていた市民同士が、今日の日が明けた途端遺恨を残さず和解するなどということが、果たして出来るものだろうか?――――そこで導入された離れ業が、――『アムネスティ』だった。

“アムネスティ”は、『大赦令』と訳される。本来、“忘れること”の意である。――その内容は、“三十人”の中核となった者を除き、全ての者の罪を問わない、というものだった。――つまり、そこまで無理矢理“和解”“宥和”し押さえ付けねば、和平の成り立ちようがない、そんな危うい均衡状態の上に、この和平は成立していたのである。実際、この大赦令を最初に犯した者は、即刻死刑に処されている。ここまでしなければ、即争いが再発火しかねない世情だったのだ。この処刑以降、表立った違反は一応収まった。

両派を含め、あらゆる市民の間に、敵意と、憎悪と、疑惑と、恐怖と、困惑の、物言わぬ視線が飛び交った。そして当然、久方振り街へ出たソクラテスは、そんな視線の十字砲火を浴びた。――“三十人”の時代が終わり、昔の生活が取り戻せるかと期待したのに、甘かった。市民達の視線は、告発していた。ソクラテスよ、オレ達が命の危険に晒され、アッティカの野を放浪している間、お前は市中で一体何をしていたのだ? のうのうと安楽に暮らし続け、逃れた者の財産を奪い、食い潰していたのか? なのに、オレ達が命懸けで復活させた民主制の恩恵を、言論の自由という恵みを、そんなお前が真っ先に享受しようというのか?

心の底に復讐心をたぎらせる、冷たい敵意剥き出しの視線を、スコールの如く浴びた。たまに少数の弟子達が寄り集まって彼を囲んでも、その外周を遥かに多数の民主派に取り巻かれ、威圧され、脅され、強制的に解散させられる始末だった。――建前上同じ民主制下とはいっても、それは以前の自由とゆとりとユーモアに満ちたアテナイとは似ても似つかないものに変じていた。

“三十人”の寡頭制下でも、復活した民主制下でも、ソクラテスは疎まれ、のけ者にされた。彼のユーモア溢れる哲学を市民が楽しみにしていた、あの豊かでゆとりあるアテナイは、もう戻ってこないのか。ビリビリした、神経症のような、ただ恐怖と憎悪のみがポリスの壁内に蔓延した状態が、何時まで続くのか。少なくとも、既に70歳のソクラテスにとって、彼が生きている内に事態が好転しそうな見込みは、まるで無いと思われた。――それでまた、意気消沈し、家に帰って石彫工房に閉じ籠ってしまうのだ。

アムネスティに守られているため、人々は表立って恨みを晴らすことが出来ない。アテナイ市民の間に、ますますフラストレーションが募っていった。――ガス抜きが必要だった。

そこで、アムネスティの対象とならぬ、いわば“抜け道”の理由をこじつけ、因縁をつける告訴が頻発した。“敗戦”や“三十人”の戦犯探しの“報復裁判”が、欺瞞のような告訴理由の許に、横行した。

そして、最後に残されたスケープゴートの目玉が、ソクラテスだった。戦犯探しをその源流へと遡っていくと、――最大の戦犯の二人、すなわち“三十人”のクリティアスと、敗戦最大の要因となったシケリア(シチリア)遠征を強行し、その後スパルタ、ペルシアと転々と寝返りを打ち続けた“変節漢”アルキビアデスと、――その両者を育て上げた師、あのソクラテスへと辿り着く。いわば、“大元の戦犯”である。この巨悪の元が血祭りに上げられるのは、時間の問題だった。

――そして遂に、その時はきた。ある日彼は、宗教裁判を管轄する、バシレウスの役所から呼び出しを受けた。

当時のアテナイの裁判は、たった一日のたった一回で、結審し判決が下る。裁判官はおらず、市民から抽選で選ばれた500人の裁判員が、原告被告双方の言い分を聞き、有罪無罪と量刑を多数決で決める。

ソクラテスは、ぞろぞろと入場してくる裁判員達の顔を、一人一人見定めていった。生真面目な、厳しい顔。惚けた、裁判になど興味のなさそうな顔。いかめしく裁く気満々の顔。知的に微笑む顔。日当目当てのアホ面。――彼等が、ソクラテスの今日相手せねばならぬ者達だった。

裁判員には日当が支払われる。以前は無償の奉仕活動だったが、それでは敬遠する者が多く希望者が集まらないので、一日の最低労役分の日当が支払われることになった。それでも、忙しい一般市民はやはり敬遠する。そこで、日当目当ての浮浪者もどきや、小遣い稼ぎの退役老人を、多数引き寄せることとなった。こういう連中が、ワシの“哲学”と“正義”を裁くのか。裁判員の顔を一つ一つ追いながら、ソクラテスは溜め息を漏らした。

ソクラテスは、当時最高の批評であり、思想表現の形式だった演劇を、遂に書かなかった(あるいは、詩才が無いから書けなかった)。大衆を相手としての表現を嫌った、演劇も、著作も、政治的弁舌も(その代わり、一対一のライブ・パフォーマンス、問答を好んだ)。一方通行で受け取るばかりの大衆が、暖簾に腕押しの、ぬかに釘の、そのくせこちらに害をなしてくる悪臭フンプンたるぬか床であると、確信していたからである。

大勢を前に弁じたことが、かつて一度だけあった。アルギヌーサイの海戦の六人の提督を擁護した時である。しかしあの時も、スジは貫いたが、それ以上喋る事はなかった。無駄だと分かっていたから。ソクラテスの反抗は、サボタージュという形を取ることが多かった。サラミスのレオンの時もそうだった。民会でも、ただ反対するだけで、ダンマリを決め込んだ。――しかし今回は、そういう訳にはいかなかった。弁論の終わった時は、すなわち自らの“死”を意味する。永遠のダンマリである。それに、弁明の持ち時間は、水時計により正確に割り振られていた。その間中、水の細く流れる間中は、喋り続ける義務があったのだ。

審議の中には、原告と一対一の問答形式の時間帯もあり、そうなれば相手を打ち負かす事はいともたやすい。この手のレスリングで、チャンピオンのソクラテスの右に出る者は、アテナイ中、いやヘラス中を探しても、見付からないだろう。ただ今回は、相手を打ち負かせばそれで終わり、というルールではない。打ち負かしても打ち負かしても勝ちではないという、変則ルールだった。全戦全勝しても、最後に500人の審判の、旗の多く上がった方が勝ちである。アゴラやギュムナシオンとは勝手が違う。相手は、答えてくれず、正すことも出来ず、それでいて彼の死命を制する強制力を持つ、“多数決”という、しばしば真理に反する、彼が人生で最も忌み嫌った方式そのものだった。

原告と被告の証人達も、それぞれのボックスに待機した。ソクラテス側のそこには、クリトンやアポロドロスやプラトンや、その他多くの仲間達や証人達が陣取り、ソクラテスと頻繁にアイ・コンタクトを取ろうとする。証人席の間に、水時計の瓶がセットされた。上の瓶から下の瓶へ水が流れ落ち、原告被告双方の弁論時間が、公正を期すため厳密に計られた。水の流れはしばしば、弁論以外の事務手続き時間を除外するため、また双方からの要請により、栓がされ止められた。

――ソクラテスの訴えられた罪状は、以下の三つだった。

一つ、国家の認める神々を信奉していない。

一つ、新しい神を導入している。

一つ、青年達を腐敗堕落させた。

この内一番目と二番目は、宗教裁判所に訴え出るための口実だった。そうでもしないと、アムネスティのくびきを突破出来なかったのだ。“敗戦”や“三十人”の思想的戦犯という理由付けでは、どうしてもアムネスティに抵触する。曖昧にぼかした、焦点を外した、告訴理由が必要だった。

問題は、三番目の罪状だった。ここでもまたアムネスティが邪魔をして、“敗戦”と“三十人”の二人の主犯、二人の不肖の弟子、アルキビアデスとクリティアスの名を具体的に書き込む事は出来ない。しかし仄めかすだけで、アテナイ市民なら誰でも彼等の名が念頭に浮かぶ。それが告訴人らの作戦だった。

その告訴人は、三人いた。主告訴人はメレトスで、他の二人はアニュトスとリュコンだった。この内メレトスとリュコンは殆ど無名の者で、ソクラテスもその名を知らなかった。

問題は、アニュトスだった。彼は、本業は皮革業を営むブルジョア層を代表する人物で、当時トラシュブロスらと並ぶアテナイの最有力者の一人だった。――以前、彼の息子の教育方針を巡って、ソクラテスと口論となったことがある。彼自身は、息子には自分の跡を継いで、堅実に実社会人として生きてもらいたいと願っていた。しかしソクラテスは、いつもの調子で俗世の生き方をバカにし、哲学的教養を身に付けさせる事を勧めた。だがアニュトスは、筋金入りのインテリ嫌いだった。典型的な中小企業経営者のワンマン・オヤジだった。だから、息子がインテリになって自分をバカにする事を、何よりも怖れていた。(実際の息子は、インテリになる代わりに、酒に溺れたダメ人間になってしまった。)――口論の果て、アニュトスがソクラテスに向かい、「君は軽々しく人の悪口を言い過ぎる。誰かの恨みを買わぬよう、気を付けた方がいいぞ」と捨て台詞を吐き、喧嘩別れとなった。その“誰か”が、言った本人となった。

アニュトスは、公私に渡る理由で、ソクラテスを陥れた。私怨については上記の通りだが、アテナイ政府を牽引する公職に付く身としても、“ソクラテス効果”を冷酷に計算していた。いまだ圧倒的力を保持する寡頭派、“三十人”の残党に対し、その精神的支柱ソクラテスを処刑することにより、強烈な“警告”のシグナルを発することが出来る、……。

瓶からの小さな滝が水面を打ち、ソクラテスの弁明が始まった。

開口一番、彼は、“この弁明中ワシは、どこまでも率直で正直であり続ける”、と宣言した。以降、弁明の間中、何度もこの同じ言葉を繰り返し、断り続けた。

――アテナイの民衆裁判で勝利するには、一定の技法があった。どこまでも庶民的な裁判員達を、納得させ、同情させ、いい気持ちにさせ、涙を誘い、共感させて味方に引き込む。友人リュシアスは、そうした弁論を創作する、法廷のプロだった。(盾工場を失い、口を糊するためプロ化せざるを得なかった、という事情もあるが。)ソクラテスに、裁判員達をものの見事に説得する弁論の草稿を書こうと申し出てきた。しかしソクラテスは、その申し出を断った。――せっかくの申し出、大変ありがたい。確かに君の書く名文なら、裁判員達を丸め込むのも容易だろう。しかしワシは、自分の流儀でやりたいのだ。その結果がたとえ、いつものように相手を怒らせることになろうともな。他人のものを借りず、ワシの流儀で貫く。それもまたワシの流儀だからだ。

彼は、この場での数十分間の言葉の固まりを、正真正銘人生最後の弁明にする積もりでいた。だから、他人からの借り物で事足りる訳など、さらさらなかった。全てを、自分流で通した。

敗戦以来口を噤まされた5年分の憂さを晴らすというところもあったが、それよりも、一世一代の、自らの考えと拠って立つもの、そしてその使命感の全てを、披瀝する絶好の機会だと考えた。だから、当たって砕けろの、文字通り最後っ屁の積もりで、異例中の異例なことだが、彼の側からだけ一方的に、喋りに喋った。アテナイの全てに向かって、素直に正直に、何も包み隠さず、思いっきり“弁明”し尽くした。

『お前は本当は、自殺したいんじゃないのか。ソクラテスよ』その時頭上から、裁判所の天井を突き抜け遥か天空から、不意にゼウスの声が落ちてきた。――見上げると、今自分達の演じている“法廷劇”の上空に、ゴンドラのようなものが浮かび、男が一人乗っている。ギリシャ劇で、デウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)という装置があり、神に扮した役者を機械で中空に吊るして出現させ神の裁定を下させる演出をするが、その装置である。

『お前は絶望のどん底に落ちている。神やダイモンがお前を裏切ったとすら思っている。――何か、言い訳があるかね?』男はさらに言った。――その口調には、聞き覚えがあった。彼の常連の、この五年間もっぱら彼と論争してきた、問答相手のものだった。普段の彼にどこか似ているが、遥かに辛辣で、手厳しく彼を問い詰めるそれだった。

“三十人”以降問答相手のいなくなった彼は、自分で自分に問答をつける癖がすっかり沁み付いてしまっていた。こうするしかなかったし、またいずれ再開されるだろう哲学活動を期して、トレーニングを積んでおく意味もあった。この、いわば自己内問答のもう一人の彼は、普段の彼より遥かに容赦が無かった。当然である、自分を相手にするのだ、何の遠慮がいるだろう。すなわち、普段のアテナイ市民を相手にした時の彼は、ユーモアを交えたり、下手に出たり、あれでも結構遠慮していたのである。

そのソクラテス似の、ヘチャな顔とズングリ短躯な老人が、ソクラテスの独壇場の法廷の長台詞に、神の如く割り込んでくるのだった。――壇上のソクラテスは、普段の彼の通り、平静で、快活で、高潔で、いつもの空っとぼけた態度を貫き通した。それは、不動心に到達した“大哲人”、一部の者の持つ彼のイメージそのままだった。――だが頭上からは、『そんなマヤカシで茶番の芝居、いつまで見せる積もりだ。白けるぞ』容赦なく裁きの声が降ってきた。

裁判員達や弟子達や、その他の多数詰め掛けた観客達相手に、変わらず演じつつ、ソクラテスは頭上を振り仰いで文句を付けた。「ワシが自殺したがっているだと? 神やダイモンを疑っているだと?――そこまで言うなら、ここへ降りて来い! 降りて、正々堂々と、決着を付けようではないか!」

だがゴンドラ上のソクラテスは、構わず喋り続けていた。『捨て鉢のお前は、死刑判決が出ようと、構わない気分なのだろう。いやむしろ、終焉を望む“自殺願望”すらある。その意味で、原告と被告の利害は一致している。――自暴自棄のお前は、これまでの全人生の自らの使命と思い込んできたものへの疑問と、それを与えた神やダイモンへの疑いで、心が膨れ上がり、はち切れそうなのだ。全てが終わっても、もう構わない、と思っている。七十歳の今から、やり直す訳にはいかないからな。もし叶うなら、死んで来世で人生をやり直せるのなら、そっちの方を選びたいというのが本音なのだろう?――否定できるか? ワシは、お前自身なのだぞ』

それらの言葉に滝の如く打たれ、いつもの彼にも増して、挑発的な言動、悪ふざけが過ぎる尊大さ、悪意ある皮肉、そうしたものが弁舌の随所に吹き出てしまう。それらを聞き、弟子達は今日の先生は何時になく絶好調だなと思い、告訴人達は怖気に凍りつつ憎悪をたぎらせ、裁判員や観客達は頻繁に唖然とさせられ度肝を抜かれた。

――――ソクラテスの弁明は、まず自己の立場の説明と、告訴者達を揶揄する批判の長広舌から始まった。続いて、国家の神々と新しい神を巡る、宗教論争が展開された。

主告訴者のメレトスが呼び出され、一問一答の相手をさせられた。たちまちメレトスは追い詰められた。――白日夢の中でお告げを下したり、注意を喚起したりするダイモンの事を、ソクラテスは以前から平然と公言していた。それどころか、その内容により、友人達に助言したり警告したりすることさえあった。告訴者達は、そこに言い掛かりをつけてきた。――メレトスよ。神々が、オリュンポスの山の上で痴話喧嘩をするというのか? イルカや、獅子や、人の姿をしているというのか?――それよりも、最も善であり、徳を湛えた“一者”を想像してみよ。“イデア”は、その一者の見る夢そのもの、とは思わないか。――とそこまで口に出掛かったが、言っても詮無い事と思い留まった。

次いで、青年達を腐敗堕落させた事の真偽が、俎上に載った。――自分は、“徳”と、“善き事”しか教えなかった。教えを受けた青年達が、その後それぞれどう成長するか。畑に植えられた苗の中にも、ほんの僅かだが、どうしても捻じ曲がって伸びてしまうものがあろう。『労働と日々』を書いた農民詩人ヘシオドスなら、これらの苗は間引いてしまうところだろう。だがアテナイは、これら捻じ曲がった苗を伸びるに任せた。間引く権限を持たない、最初に苗を植えた農民の罪が問えるだろうか。不可抗力ではないのか?

『懺悔したいのだろう? 心底では、取り返しのつかない罪に、怯えているのだ』またゴンドラ上から、チャチが入った。『たとえ良かれと思ってやってきた哲学の実践とはいえ、現実には告訴人らの言うように、若者らに悪影響を与え、ポリスに害を為す結果となってしまった、……。そう素直に認め、謝りたい気持ちで一杯なのだ、お前の本心は、……』――そんな事はない、そんな風には思っちゃいない。ソクラテスの哲学的自尊心は、ゴンドラの男の告発と真っ向から激突した。両者は、ギリギリと音を立ててせめぎ合った。――その時、裁判員の席に、クリティアスとカルミデスの顔が、見知らぬ者達に混ざり並んで座っているのが見て取れた。彼等はあの、こちらを冷たく見下す視線で、ソクラテスの有様をジッと見詰めていた。

――民主派の大衆が彼を影の戦犯と見做している事は、余りに自明だった。自分はどの体制にも批判を加えるアブのようなものだ、などと弁解しても、ポリスにとって耳障りなウザいアブを嫌悪し、アブの子供らのアブを越えたシビレエイの如き毒に半死半生の目に合わされた市民達に、どこまで通用するか。

それでもソクラテスは、いつもの彼のやり方、態度のままで、おちょくり、挑発し、皮肉を言い続けた。大人数を相手の演説に、段々声が掠れてきた。いつもは相手の目をジッと見据えて話す彼が、今日は壇上をグルグル歩き回ってせわしげに話した。しばしば、水時計を止めさせたり、証人を登壇させたりの、パフォーマンスを差し挟んだ。時たま、不意のめまいに襲われた。

――やがて、判決の時が来た。――そして、問答では告訴人らに圧勝の彼だったが、やはり票決は、280票対220票の僅差ながら、“有罪”と決した。

次いで、具体的刑の確定へと、審議は移る。原告側の死刑の求刑に対し、被告側は対案を出す事が出来る。死刑に対しては、国外追放か、多額の罰金が、穏当なところである。原告側も、国外追放あたりの落とし所を狙っていた。

『このままシオラシく、減刑を求める積もりか?――それでは余りに、お前らしくないぞ』票決が下るまでしばらく黙っていたゴンドラ上の男が、また騒ぎ出した。声が近いと思って見上げたら、いつの間にかゴンドラがほんの目の前にまで降りてきていた。もう一人の彼と、至近距離で目が合った。『やってしまえ! 言ってしまえ! お前が言いたくてならない事を!――舌の先まで出掛かって、ウズウズしているアレを!……』

とうとう、煽られるまま、最後の最後、ソクラテスは最大級の“ソクラテス流”をブチ上げてしまった。死刑に代わるべき、自らに科される刑罰は、『国家迎賓館での饗応』こそが相応しいと、言い放ったのである。『国家迎賓館での饗応』とは、外国の使節であるとか、武勲を立てた将軍であるとか、オリンピック競技の優勝者であるとかを、国家迎賓館にてその栄誉を讃えもてなす事である。つまり、ポリス共通の価値観の、最高の栄誉と賞賛こそが自分には相応しいと、ブチ上げたのだ。――これには、本来なら『国家迎賓館での饗応』に相応しい六人の提督を死刑にした民衆裁判への、悪意ある当てこすりが隠されていたのだが、裁判員達がそんな意図に気付くべくもなく、蜂の巣を突付いたようなざわめきが何時までも裁判員席を右へ左へと往復した。

『やった。やっちまった。とうとう言ってしまったぞ!』ゴンドラのソクラテスは、有頂天だった。『ブラボー!――よくやった、ソクラテス。――それでこそお前だ、我が片割れよ!』

――だがこの時は、さすがに邪魔が入った。ソクラテスの友人達が、騒ぎ出したのである。彼等は、そんな悪ふざけはやめてくれ、我々が一緒に金を出すから、罰金刑に提案し直してくれ、と言い立てた。

「済まんが、水時計を止めてくれ」ソクラテスは議事進行の時間を止めさせ、友人達の方に歩み寄り、彼等と話し合った。

やがて、折り合いが付いた。彼等の切なる願いに折れ、罰金刑に提案し直したのである。――その金額は、銀貨にして三十ムナ分だった。

再度票決が行われた。結果は、360対140で、『死刑』。無罪に投票した筈の裁判員の内80人が、今度は『死刑』に転じた。ソクラテスの度を越した悪ふざけが、とうとう彼等の堪忍袋の緒さえも切った。

判決後、ソクラテスはすぐ拘束され、牢に連行され、足枷をはめられた。足枷は鎖に繋がれ、その鎖はまた床に打ち込まれた柱に結び付けられていた。牢獄は、アゴラ南西部少し離れた位置にある。あの駐留軍時代、スパルタ兵が頻繁に行き来していた通勤路のすぐ脇である。

牢の数は、十に満たない。アテナイの刑罰は、罰金にせよ、追放にせよ、死刑にせよ、いずれも即刻執行されるものばかりで、『禁固刑』というものがないからである。ソクラテスの一ヶ月という拘留期間は、例外中の例外だった。その理由は、既に書いたように、デロスに派遣された祭典使節団の帰国を待ったためである。その一ヶ月という偶然が、彼の哲学に、そして全人類史に、思いもよらぬ新展開をもたらすこととなる。

クリトンの鼻薬のおかげで、プラトンら弟子達が、頻繁にソクラテスの牢を訪ねるようになっていた。暗い牢内が、さながら賑やかな教室と化した。

その最後の授業の間中、彼は、弟子達の不思議な高揚感に気付いていた。勿論、彼の刑死を、深く悲しんではいる。なのに、不思議な熱気がある。師の死が、何か研ぎ澄まされた崇高なものに、彼等には感じられているようなのだ。――こうした異様な熱気は、詩人志望のアポロドロスが、師の死に奉げるヘボい詩を素っ頓狂な声で歌い上げた時、遂に最高潮に達した。

『自らの哲学に殉教された、不屈のヘラクレスよ

これほど美しく、呪われた死の宣告に耐えた人は、世界のどこを見渡してもおるまいて

彼が、生涯準備をしてきた死、立派な死、幸福な死、神に祝福された死

偉大な精神力を天下に示し、不朽の名声を勝ち得た

不正を加えた者と、不正を加えられた者と、どちらも名を残す、人の心に残す、まるで逆の意味で

死こそが、最も強靭な石に永遠の彫り跡を刻み付ける、“ノミ”なのである(ワシの本業を讃えて、そう歌ってくれたのだろう。)』

どうやら弟子達は、ソクラテスの捨て鉢な自殺を、使命感に導かれての崇高な殉教と、美化してしまったらしい。何という、勘違いだろう。しかも、プラトンらによると、既に牢の外、市壁の外の文化人達にまで、そんな思い込みが浸透し出しているということだ、アポロドロスのヘボい詩と共に。何しろ、皆が“顔見知り”といっていいような、狭い世界のことである。

ヘーラクレース!

ヘーラクレース!

アポロドロスの朗読以来、その野暮ったい強靭な身体から、死して清らかなプシュケーへと(蝶の如く)脱皮したヘラクレスに倣って、牢獄の中では、師の事をそう呼び讃える歓声が、ひと頃飛び交いやまなかった。その都度、ソクラテスの講義は中断された。

この祭りの飾り付けのような馬鹿騒ぎは、一体何だろう。あの裁判での選択は、逆効果だったか。このまま死を以って祭り上げられてしまえば、著作者の既に死んだ本と同じだ。何も言えない本は、どのようにでも解釈されてしまう。いやワシの場合、自ら書き残した本が一冊も無いから、ますます始末に悪い。

熱に浮かされた弟子達が、夕刻の西日に急かされるように引き上げると(ソクラテスの房は建物の西側にあり、壁の高い位置に明り取り用の小さな窓があった)、一人ぼっちとなった彼は、オリーブ油の灯心一本のみの僅かな明かりの中で、物思いに耽った。

元々跡に何も残す積もりのない、アゴラやギュムナシオンでのワシの全否定のアドリブ芸哲学。何にでも“ノン”と言う、天邪鬼、皮肉屋のトリックスター、騒がし屋の道化奇人。盟友アリストファネスらの書いた喜劇と同根だが、彼等のそれの方が書き物として残る分、寿命は遥かに長い。

……筈だったのだが、――シモンの『靴屋風』以来、状況が一変した。加えて、今回の滑稽な刑死が、致命的な程の豪雨を降らせ、この流れを奔流に変えつつある。

『ならば、“脱獄”してしまえばいいではないか』鎖に繋がれたもう一人のソクラテスが、寝台の向こうから彼に話し掛けてきた。――この男も、彼と一緒に、ここまで連行され、足枷をはめられ、鎖に繋がれた。混み合った“貧者”のシュンポシオンでは、複数の者が一台のクリネーに雑魚寝するが、今では狭い寝床に同衾する仲である。『決心一つ変えれば、“崇高な死”だの“哲学のための殉教”だの、それら全てを“チャラ”に出来る。――元々が、“どうにでもなれ”という思いで臨んだ裁判だろう? 刑死にこだわる理由など、義理立てする借りなど、何も無い。全く同じ“どうにでもなれ”で、“脱獄”してしまって、さらさら構わない理屈だ。いやむしろその方が、過去の自分を全否定できる、かなぐり脱ぎ捨てられる。そのための、いい契機とすらなるだろう』

近頃頻繁に現れるこの男、知恵の者ダイモンの化身などとは到底思えない。そこでソクラテスは、ある伝承に辿り着いた。かつてアンドロギュノス(両性具有者)の居た時代、人間は、腕も四本、脚も四本、顔も二つで、二倍の体躯を誇っていたという。それが、神の裁きにより、二つに裂かれたとのことだ。そして、裂かれた片割れを本能的に求めると、伝承は付け加えている。――クサンティッペを愛しく思う時、この者こそ我が片割れかとの思いを強くするが、しかし若く可愛らしいクサンティッペが元我が半身であったというのはどうにも理屈に合わぬ。それより、アンドロギュノス以外にも、“男・男”、“女・女”の取り合わせの人間も太古には居たそうである。ならば、こやつこそ、その片割れではないのか。ここまでしつこく付き纏われると、そう思えてならなくなる。

「いや、待ってくれ!」ソクラテスは、もう一人に反論した。「あれほど裁判員らと敵対者の前で、大見得を切ったのだ。人民裁判の愚かさに、また大きな汚点を一つ残すことに成功したのだ。それを今さら、取り消すというのか? もし今脱獄するなら、あの量刑の時国外追放を選べば良かった事になる。どちらにしろ、結果は同じだった。むしろ、追放の方が合法で、それを今さら脱獄すれば、余りにみっともない違法行為だ。合法的に出来る事を、後で“心変わり”して、わざわざやり直したことになるのだからな。――奴等を持ち上げ、自分を貶める。そこまで、――哲学どころか、おのれのプライドや人格まで、――貶める勇気が、ワシに本当にあるのか?」

『おっちょこちょいな弟子達の、浮かれぶりを見ただろう』彼そっくりの片割れが、宿命のように言い返してきた。『あの見当違いにくすぐられてのむず痒さ、居心地の悪さに、これ以上耐えられるか?――戸惑ったり、不快に思ったりだけで済むなどと、気楽に構えてちゃいかん。早く正してやらんと、連中とんでもない所へ突っ走っていくぞ! クリティアスやアルキビアデスの、二の舞だ、……』

彼の心は揺れ動いた。日々、時々刻々、毎分毎秒、脱獄したものか、潔く死を迎えようか、思いがコロコロ入れ替わった。もう一人の自分と、次々立場をとっかえひっかえ、論難し尽くした。――弟子達と接する時は、あの裁判所の壇上での彼と同様、彼は非の打ち所のない“大賢人”だった。冷静で、明晰で、迷いの無い、誰からも後ろ指の差しようのない、今までと(この三十年間と)寸分変わらぬ“教師の鑑”だった。――だがその内幕では、延々自らと問答をし続けていた。脱獄するべきか、思い留まるべきか、それが問題だ。

《ソクラテスの足に巻き付いた枷を繁々と見下ろしつつ、「そいつが、……その足枷が、ネックなのだ」クリトンは深く溜め息を漏らした。

既に二十日以上の日々が経過していた。使節団の船が例年通り戻るとしたら(嵐などで船足を邪魔されなければ)、残りの日はあと十日もない。本来なら、ゆとりを残して、とっくに脱獄が完了していなければならない頃だった。

「そいつの鍵が、あれほど厳重に管理されているとは、正直思わなかった。昼も夜も、刑務委員の控え部屋に掲げられ、衆人環視の下に置かれているのだ。十一人の刑務委員と獄吏達、それに保管場所に立ち入る可能性のあるアルコンや役人達全員を買収しなければ、手に入らん。手に入っても、すぐバレる。――そんな事は、無論到底無理だ」クリトンは、ここでもう一つ、深い深い溜め息をついた。「さりとて、鍵無しで脱獄しようとすれば、その鎖を断ち切るか、繋いだ柱を壊すか引き抜くか、しなければならない。当然とんでもない音がたち、たちまち獄吏が駆け付けよう。――それとも、君の足の方を切ってしまおうか? それなら、大して音はたたんだろう。君が大声を上げなければ、だが、……」

「別に足の一本くらいは構わんが、……」とソクラテス。言いつつ、思った。クリトンが気安く請け負った脱獄計画だったが、いざ実行となると、具体的な暗礁が次々立ち現れ、大分難儀しているようだ。まだ脱獄すると決心したわけではないソクラテスだが、さすがに不安になってきた。選択肢の一つが潰され、選びようもなく未来が決定される、……。

「そこで、だ」話を切り替えるようにクリトンは、既にはずせないとわかった足枷から目を上げ、腰帯に挟んだ布袋から何やら取り出して、ソクラテスに見せた。「これを使おうかと思う」一本の、枯れ草だった。それを指先に摘んで、クリトンは掲げた。

「何だ? それは」ソクラテスは問うた。

「かのシモンの見付けた薬草だよ。強力な睡眠作用のある、……」

ソクラテスはその枯れ草を、ジッと見詰めた。工人仲間の盟友靴屋のシモンは、過度の飲酒がたたって既に他界していた。彼の遺産の一つのようだった。

「足枷の外される日が、ただ一日だけある。それは、いつだと思う?」とクリトン、少々おどけた調子で。

「さあ、――いつだったかな」これが外されるなんて事が、あるのだろうか。ソクラテスは悲しげに自分の足許を見遣った。

「死刑執行の日だよ」嬉しさと悲しさをない混ぜにしたように、クリトンが種明かしした。「死刑囚への温情で、当日の朝、外される筈だ。そしてその夕刻、刑は執行される。つまり最後の一日の、日の出ている間、安楽にさせてやろうという配慮だ。大抵の死刑囚は、その日一日、家族や友人や娼婦達を交えて、飲めや歌えでこの世の快楽を味わい尽くそうとする。まあ、快楽に溺れれば溺れる程、この世への未練は募るばかりで、最後はみっともない死に様を晒すわけだが。

だが君には、大宴会を楽しんでいる暇など無い。この時こそ、一世一代大勝負の時で、大忙しであろうから」

「待ってくれ」とソクラテス。「とすれば、――真っ昼間、それもアゴラが商売人達の掛け声で一番賑やかな時間帯に、脱獄する事になるじゃないか。――いくらなんでも、そりゃ無茶だよ」

「そこで、これさ」再度、枯れ草を摘み上げ、悪戯っぽく笑った。「最後の日、警備側には囚人達の馬鹿騒ぎを大目に見る習慣もあり、緩みが出る。加えて、――忘れちゃあいないか?――使節団の船が帰国するから、君の刑は執行されるのだ。市中も、使節団の帰国を祝して、長い厳粛な祈りの期間が無事終わってホッとして、やはりお祭り騒ぎの一日となるのさ。つまり、牢の内でも外でも、ポリス中が馬鹿騒ぎの一日なのだ。

少々突飛な策だが、そこでその馬鹿騒ぎに、こいつを一服盛ろうという訳だ。無論獄吏や刑務委員らにも、我々のシュンポシオンの振舞い酒を受けて味わってもらう。――結果、アテナイの街の殆どが、しばらくの間“シエスタ”に落ちる、……」

何とも大胆な計画過ぎて、ソクラテスは友の顔を見詰め唖然とした。彼一人の、人知れず決行される筈の脱獄が、ここまで大事になろうとは。

「呆れたよ。余りに大風呂敷過ぎて、……」そのドングリまなこを大きく見開いたまま、クリトンに言った。「君には、喜劇作家の素養があるな。それじゃまるで、アリストファネスあたりの書きそうな喜劇を、地で行く話じゃないか」――寝床の向こうではソクラテスの片割れが、アリストファネスの観客よろしく、喜び呆れ、大笑いしている。

シモンの捏ねた薬草は信用おけるとしても、そこから展開されるアテナイ全市を舞台とした大喜劇は、どうにも現実離れしていると思われた。そこで、言った。

「それに、ワシは、……」

「何だ?」と、水を差されたクリトン。

「ワシは最近思うのだ、……。脱獄というのは、自殺と同じなんじゃなかろうか、と」

「どういう意味だ?」虚を突かれたクリトンが、膝を乗り出した。

「もしオルフェウス教あたりが言うように、肉体がプシュケーの牢獄だとしたら、この世で生きるとは、神の下したもうた“刑罰”、ということになる。従って自殺とは、“神の牢獄からの脱獄”以外の何物でもない。だから自殺は、最も忌むべきものなのだ。

――としたら、その逆も言えよう。“脱獄”とは、自殺と同等に、最も忌むべきものなのではないか? 自殺自体は、簡単に出来るよ。つまりそこにこそ、神の罠があるということだ。脱獄を容易にし、我々に自由に選ばせているのだ、罪を償うか、逃げ出してより多く罪を重ねるか。――だから、たとえ脱獄可能だとしても、脱獄それ自体、自殺と同等の、“悪”ということになる。

そんな考えが、近頃頭に居座って、離れんのだ」

「この期に及んで、まだそんな事を言っているのか!」呆れたようにクリトンは、友を叱咤した。「君を牢獄にぶち込んだのは、――神ではない。アニュトス一派と、大衆の裁判員どもじゃないか!――それに、神は肉体という牢獄にプシュケーを収監し続けるとしても、アニュトスらは君を閉じ込め続ける気など無い。命を絶とうとしているのだ。その相手の思惑にウマウマ乗ってしまうのは、――それこそ“自殺”そのものじゃないか。

――いい加減で、決断してくれ!」

友に責められ、詰め寄られ、ソクラテスはクリトンを疲れたような目で見返した。――クリトンは続けた。

「既に仲間達が、この薬草を入手しようと山野を駆けずり回っているんだ。特にクサンティッペさんは、草木に詳しいから、先頭に立って薬草探しを指揮している。――それを、何を今さら、……」

あの甘えん坊で癇癪持ちのクサンティッペが、男どもの先頭に立って活躍しているとは! ソクラテスは、妻の躍動する姿を思い浮かべると、もうそれ以上の事は言えなくなった。

明り取りから西日が消え、その日も暮れようとしていた。》

先程壁沿いの研究室に消えていった学者が、再び姿を現した。大きな荷物を背負っていた。カリマコスと、目が合った。しばらく迷った風な様子を見せたのち、彼は言った。「……、見逃してくれ」

懇意にしている、解剖学の医学者だった。どうやら密かに、ムセイオンから出て行くつもりらしかった。

「アリストテレス師の建てられたかのリュケイオンなどの自由な気風に較べ、ここはあくまで“王立”の学問所だ。確かに生活環境は恵まれているが、何かと口うるさくて制約も多い。我々は王の威信を誇示するためのお飾りに過ぎず、気まぐれな王の顔色を伺って日々暮らさねばならん」学者は愚痴をこぼした。

ムセイオンの会員として王に認められれば、食住は保障され、金銭の給付を受け、おまけに免税された。学問をする環境は整っていた。だがそれは、同時に王の管理下に入ることを意味した。カゴの鳥状態を嫌って、脱走を試みる者はしばしばいた。円満に脱退できればよいが、王の機嫌を損ねた上強引に逃亡しようとして、捕えられる者もいた。先日もある学者が、王の寵愛を撥ね付けた上ライバルの王国の図書館に再就職しようとし、逃走の途中捕えられて処刑された。そんな事を思い出し、カリマコスは危惧の念を抱いた。

「アリストテレス師の父は医神アスクレピオスを祭る“国境を越えた医師団”の一員で、師もまた子供の頃から解剖学の手ほどきを受けていた」見詰め合ったまま、学者は不満を並べ立てた。「それを、この巨大な伽藍堂に巣食う無知な似非学者どもは、我等解剖学者のことを「医者ではなく、まるで肉屋だ」などと陰口を叩きおって!」思い付く限りの不満を、上ナイルの大滝の如く早口でまくし立て、止みそうもなかった。「王もムーサの神官達も、甘ったるい詩ばかりがお好みで(おっと失礼、司書殿も詩人でしたな)、実学には目を向けようとなさらん!」

散々に喋り散らした後、深く目を伏せたまま、学者は足早に立ち去った。

*

図書館の書棚には、『魂の癒しの場所』と刻印されている。エジプトの図書館の伝統に則ったものである。

さらに書棚の上に、著作者の胸像が、名前入りで据えられている。誰の作品がどの書棚にあるか一目で分かる、という工夫である。

目の前に並ぶ胸像群に、いつしか視線を奪われていた。

“フーム。出来は、イマイチだな。”出来栄えには、やはりウルサイ。ついつい、自分や父親の基準で、彫像を評価してしまう。ソクラテス家の工房の半端な石像と違い、こちらは全て完成し、しかも大きさといいスタイルといい均質に揃っている。

さっきから、見覚えのある顔が並んでいた。――プロタゴラス。プロディコス。ゴルギアス。ヒッピアス。パルメニデス。ゼノン。アナクサゴラス。テオドロス。…………

プロタゴラスとは、カリアス邸で、ヒッピアスやプロディコスも交えて、盛んにやり合ったな。重厚で、心に残る議論だった。

エレア派のパルメニデスにゼノンと話したのは、パンアテナイア祭の時のことで、ピュトドロス家でだった。これも、印象深く、思い出に残っている。

他にも、名前だけの確認だが、イオニア学派のタレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ピタゴラス、クセノファネス、ヘラクレイトスといった、古人達の胸像が並んでいた。

アテナイは、哲学後進地だった。――哲学はむしろ、イオニア、南イタリアといった、植民都市で発達した。それは、植民都市が自由な気風に溢れていたのに対し、ヘラス本土は古い部族の因習に縛られ沈滞していたからである。

ペルシア戦争が、こうした流れを逆転させてしまった。ペルシアに蹂躙されたイオニアは衰退し、反対に戦争に勝ち抜きデロス同盟の盟主となったアテナイは、繁栄の頂点を迎えた。

経済的富は爛熟したが洗練された知性では空白地帯のアテナイは、あたかも二千数百年後の某国の如く、ヘラス全土から名だたる学者、思想家、芸術家達を引き付け、アテナイは文字通り思想の坩堝と化した。アテナイのアゴラに突然生じた論壇は、とてつもなく騒がしく、戦闘的で、扇情的で、このアゴラの周囲だけで、全世界のほぼ総ての事が済んでしまう、と思える程だった。

民主制を指導した大政治家ペリクレスは、アナクサゴラスの影響で自然哲学の素養を積んだ。そして自分の弁論にもそれらを多く取り入れた。アナクサゴラスは、隕石という事実から、天体について新しい考えを持った。太陽を灼熱した金属、月を土くれの塊とした。月には丘や谷があって、居住可能と説いた。二千年後、ソクラテスに似た風貌の団子っ鼻の男が、ガラス玉を通して物を見る方法で、これらの事を確認した。若い頃のこうした流行が、ソクラテスにも影響を残した。

金銭と知性を等価交換する風潮が、金満家のアテナイ上流市民の間に蔓延した。ただ、等価交換のレートは、はなはだ主観的だった。アテナイの巨万の富が(といってもその多くは、デロス同盟の他ポリスから搾取したものであったが)、知性の教授と引き換えに国外流出した。

こうした中で鍛錬されたソクラテスは、純アテナイ産の最初の哲学者となった。

ソクラテスは、それら顔や名前を見知った人々の胸像の置いてある一画を見渡し、溜息をついた。――20ペーキュス(約10m)四方程の片隅に、彼の知っている全ての思想が収まっていたのだ!――この図書館の全収容面積に対し、この、歩いて数歩で通り過ぎてしまう程度の領域は、余りに狭い!――これをワシは、“全世界のほぼ総ての事が済んでしまう”総量だと、勝手に思い込んでいたのか!?――だとすれば、これこそが“目に見える無知”というものだ。

胸像群の中に、ソクラテス自身のそれはなかった。――当然である。彼は、何も書き残さなかったのだから。

その代わり、ごく身近に接した弟子や仲間達の顔が幾つもあった。アイスキネス、エウクレイデス、シミアス、クセノフォン、パイドン、アリスティッポス、アンティステネス等々。――ただし、そのどれもが、彼の知っている面影よりも随分と“老け顔”だった。

そんな胸像の一つが、ソクラテスに話し掛けてきた。「先生ではありませんか。――大変御無沙汰しております」よく見ると、アリストン三兄弟の末弟、アリストクレスだった。彼は肩幅が広く立派な体格をしていたため、“プラトン”とあだ名されていた(『プラテュス』は“広い”の意)。――ただし、ソクラテスの知っているプラトンはまだ二十代の青年だったが、胸像の彼は壮年期の重厚な面構えをしていた。「そのお姿。――一体どうなされたのですか?」胸像は続けた。

手の中で握り締めていたパピルス片に気付き、「聞いてくれたまえ、プラトン君。――実は、これなのだ」それを広げて胸像に見せつつ、ソクラテスは説明した。――生涯に渡っての神託のこと。ここが、死刑執行の前夜の夢の中であるらしいこと。自分は今ここで、大図書館のカリマコスという司書に生まれ変わり、書物を読み続けることに日々追われて暮らしていること、などなど……。

「フーム。――先生の生涯を賭けるに値するムーシケー、ですか。――それはまた何とも、大きなテーマですね」大理石像は、少年の頃の面影を覗かせながら、物思いに耽っている様子だった。

大理石像が押し固まる様を見て、ソクラテスはあわてて話題を変えた。――いずれこの問題については、随分と立派になったプラトンから再度意見を聞きたいが、今は別の関心事を聞き質したくてならなかった。――それは、彼はあの後、目覚めてから刑死したのか、それとも脱獄を果たしたのか、そうした彼自身の行く末についてだった。

「先生は、毒杯を煽られ亡くなられました。見事な御最期でした」プラトンは即座に答えた。

ソクラテスは、軽い衝撃を受けた。自分は、脱獄を断念したのか? それとも、失敗したのか?

「さあ。それは私には、分かりかねます」ソクラテスが恐る恐る尋ねると、プラトンの石像は意外だという風にぎこちなく首を捻り、「脱獄計画のあった事は私も承知していましたが、先生はその誘惑を敢然として突っぱね、見事な死を選び取られたのです。――ですから、それ以外の可能性について尋ねられても、私には知りようがありません。ただ先生の立派な御最期が、アテナイに見事な“哲学の花園”の季節を到来させたという事実しか。――それが、いわば『正史』とでも呼ぶべきものなのでしょう」

“正史”か。――ソクラテスは、口の中に何か苦い味を感じながら、その言葉をじっくり吟味した。――あの、“崇高な死”だの“哲学のための殉教”だののもたらした結末が、この“正史”とやら呼ぶべきものなのか?――そう断言されてしまうと、へそ曲がりなソクラテスは、ますますそれが気に入らなくなった。

ならば、その“正史”とやらでは、その後の哲学やアテナイの情勢は、どういうものになったのだろうか。プラトンは今さっき、『哲学の花園』という表現を使ったが、……それは、如何なるものか。――ソクラテスは、円熟した姿となった弟子に問うた。

プラトンの胸像は、書物の幾巻かを紐解くよう、ソクラテスを促した。それらに書かれた記録に沿って、プラトンは説明していった。(書物を読むより、君と話がしたいのだ、とソクラテスは言ったが、プラトンの胸像は、私はただの石の彫り物に過ぎません、私の話す言葉は、すなわちそれらの書物に書かれている事です、と答えた)

「先生の刑死後、敵方からソクラテス派と呼ばれた我々は、まあアテナイでは毎度のことですが、文字通り蜘蛛の子を散らすように、国外に亡命いたしました。外国出身の方々は当然祖国に帰り、パイドンもまたアテナイを捨て故郷エリスを目指しました。私も、数人の仲間とともに、メガラのエウクレイデスさんを頼って、ほとぼりが冷めるまでそこに身を隠しました。

その後アテナイでは、あなたの刑死を巡って、議論が大きく二つに割れました。――割れるならば、本来は判決を下す前に割れて、大いに討論すべき筋合いなのに、何でも早とちりで軽率に決めてから、後で後悔して大論争となる。これもまたアテナイでは、毎度のことです。今までに何度も、同じ事を繰り返し、失敗して、それでも学ばないのが、アテナイの民主主義というものでしょう。

先生を告発したアニュトス等に次いで、その5、6年程後、ソフィストのポリュクラテスが先生を批判する文章を発表して、アテナイで話題となっておりました。そこで、ぼつぼつアテナイに帰還しつつあった我々の間で、アニュトスやポリュクラテスに対抗して、先生の弁護をする著作を世に送り出そうという機運が高まっていったのです。

先生の真実の人となりと思想を世に知らしめるための作品で、シモンさんの『靴屋風』を真似て、皆“対話形式”の形を取りました」

「『靴屋風』? みんなであれを、書いたのか?」

「ええ。

私も、パイドンも、クセノフォンも、シミアスも、ケベスも、グラウコンも。――アイスキネスも、アンティステネスも、アリスティッポスも、エウクレイデスも。

クリトンさんも、書きました」

「クリトンまでも、か」創作活動などとは到底縁がないと思っていた幼馴染の名が突然上がったので、ソクラテスの鼓動は瞬間小さく跳ねた。

「総数では、300篇以上にもなると言われています。巷に溢れ出たこれらの情報量に圧倒され、遂にアニュトス、ポリュクラテス等は沈黙しました。そして気紛れなアテナイ市民達は、悪びれることもなく、今度はアニュトス等を追求し始めました。アニュトスは苦しい立場に追い込まれ、主犯のメレトスは妙な因縁をつけられて、とうとう刑死するハメになりました」

「奴等、アテナイ民衆の犠牲になったか。――人を呪わば穴二つ、かな」

プラトンの勧めで、数多い『靴屋風』の中から30篇程を抜き取り、閲覧机に並べてみた。巻物もあるが、後代の写本ほど、獣皮紙製の冊子状の本が数多くまぎれている。シモンのそれよりも洗練されてはいるが、間違いなく同じ造りである。

「何とも、いやはや、――」というのが、ソクラテスの感想の第一声だった。「ワシは一体、何人いるんだ?」

弟子達に映る自分が、その弟子一人一人によって、まるで違う姿である事を、ソクラテスは知った。――部分部分は似ているようでもあるが、それらをトータルすると、とんでもない怪物と化してしまう。

アンティステネスの対話編のソクラテスは、あらゆる快楽や贅沢を嫌い、ボロ服のみ身に纏い、それを洗濯もせず自身の体も洗わず、大瓶の中で暮らしていた。僭主が瓶の中の彼を覗き込んで、何か望みは無いかと問うたところ、日が当たらないからそこをどいてくれと答えたという。外出する時は裸足で、頭陀袋を背負い杖をつき、クズ拾いをしながら歩いた。犬の食べ残しのパン(シュンポシオンから掃き出された)をあさり、最後は生のタコを食べて当たって死んだ、となっていた。アンティステネスは『禁欲主義』を唱え、キュニコス派(犬儒派)の創始者となった。

アリスティッポスの作中の師は、それとは真逆に、陽気ではつらつとした大人(たいじん)で、御馳走や恋を追及することに人生を費やした。そんな師は、アテナイ一の人気者であった。アリスティッポスは、キュレネ派を開いた。

エウクレイデスの対話編の中の彼は、一転して、氷のように冷徹で、論理に執拗にうるさく、舌鋒鋭い論争家、として描かれていた。ヘラス中を行脚し(本物のソクラテスは、終生ほとんどアテナイから遠出した事がなかった)、行く先々の問答大会で連戦連勝、問答チャンピオンの名を欲しいままにした。エウクレイデスは、メガラ派の開祖となった。

クセノフォンの彼は、すっかり毒気を抜かれた“良いオジサン”になっていた。高徳で凡庸な教師、そのものであった。

そしてプラトンの対話編中の彼は、…………。

「プラトン君。――君の『靴屋風』の中のワシは、まるでピタゴラスの生まれ変わりのようではないかね。――何でこうまで『プシュケー』だ『不死』だを、連発せねばならぬのか」ソクラテスは愛弟子にクレームをつけた。

――いつしか、プラトンにつられるように、他の胸像達も次々勝手にお喋りを始めていた。そしてソクラテスに向かって、「先生。私の書いた先生こそ、最も先生の真意を伝えているものです」「いや。私の描いた先生こそが、生前の先生のお姿に適っている」「この在り様を支持すると、一言仰って下さい」「先生が世に示した生き方とはまさしくこれであると、お認め下さい」と、賛同を求めてくる。

丸写しのシモンから始まって、これ程までに多種多様なワシに分岐するものなのか。アゴラでのワシの即興劇は、人々にどう受け止められていたのだ?――だから、“書物”というのは“剣呑”なのだ。これでは、ムーシケーを創るどころか、自分が粗悪なムーシケーを量産するための、材料とされてしまう!

書き物により後世に伝わるワシとは、一体何者なのか?――総てを否定し跡に何も残さない筈の“無知の芸”が、本人の思惑にまるで反して、弟子達により記録され、固定化され、勝手に拡散発展し、次々と新規の哲学、弟子の弟子達、を生んでいく。弟子それぞれの、都合の良いソクラテス像が、広告塔として使われ、ソクラテス・ブランドとして確立し、弟子達間での“正統”争い、跡目相続の抗争が激しさを増していく。

これが、プラトンの言う『哲学の花園』なのか? “正史”のもたらしたものなのか? ソクラテスはますます、その“正史”とやらを全否定したくなってきた。

――「先生。お許し下さい」プラトンの胸像が弁解した。「これら私の著作には、先生が亡くなられてからの私の長い哲学遍歴が、抗いようもなく影を落としているのです」

「確かに。ワシが死刑判決を受けた時、君はまだ三十歳にも達していなかった」優しく許すように、ソクラテスは言った。「君はワシの弟子の中でも、最も若手の部類だ。ワシの死後も、長く哲学の道を歩む人生となった事だろう。――ピタゴラスの影響が色濃いということは、ピタゴラス派の人々と接触する機会が出来たのかね?」

「ハイ。アテナイ市がまだ政情不安な頃、私は積極的な外遊を志しました。三十代の、十年程の間です」プラトンの胸像は、遠くの思い出を引き出すように、ムセイオンの高い天井の薄暗がりを見詰めた。そして、話した。「まず、北アフリカのキュレネ、次いでエジプトへと渡りました。古い世界の知恵を、学ぼうと思ったのです。エジプトでは、土地のエジプト人、居留しているヘブライ人など、多くの民と、その思想・学問で、交流する事が出来ました。

分けてもヘブライの民は、多くの新規な発想を、私の哲学にもたらしてくれました。彼等の高潔で不思議な、絶対の唯一神。預言者らの口を突いて出た、膨大な啓示。熱と色艶のこもった、多様な文学。カドモスやタレスなどのフェニキア人は、かつて多くの東方の知恵をヘラスにもたらしましたが、同じカナンに住むヘブライの民も、古い知恵の宝庫と思われました。私は、彼等の神の名を使い物語を書くなど、この地で仕込んだ種を自らの哲学や著作の中で大いに開花させました。いずれこの返礼は、我々の哲学という形でお返しされるべきでしょう。そうやって、シーソーの如く、両者が互いに影響し合いながら発展できたら、人類の全英知の積み上げにどれほど貢献できることか、この上もなく喜ばしいことです。

さらにカナンを通ってペルシアにまで抜け、かの地のマゴス(呪術師)達にも会おうと企てましたが、折悪しく騒乱が起こり、この計画は断念しました」

ソクラテスはしばし、愛弟子の壮大な冒険に思いを馳せた。彼自身は、ヘラスはおろか、アテナイからすら殆ど出た事がなかった。彼に伍する思想家達は、向こうからやってきた。アテナイにいれば、対峙する相手に不足することはなかった。だがしかし、旅行家や探検家のように、話にのみ聞く地に自ら赴くというのは、哲学的喜びとはまた違う、知的好奇心を大いに掻き立ててくれる企てであった。それを実行したという若い弟子が、すこぶる羨ましかった。エジプトやカナンやカルデアやペルシア、そこには一体どのような知恵や学問が息づいている事だろうか。

「さらに、地中海を渡り、南イタリアやシケリア(シチリア)へ向かいました。ピタゴラス派の人々と交流したのは、かの地においてです」

そうしてプラトンは、しばらく押し黙った。――ソクラテスは、話がこれで終わってしまうのではないかと、少し不安になった。が、杞憂だった。

「彼等からも、大変多くの事を学びました」プラトンは話を再開した。「彼等はポリスで、学園を運営しておりました。規模の大きな学び舎でした。そこで、ピタゴラス派の徒を、育成していたのです。――さらに、ピタゴラス派の者が、ポリスの政治にまで積極的に参加していました。政治に、哲学を持ち込んでいたのです」

プラトンの示す書物を読み進めながら、ソクラテスは少なからず身震いした。政治への介入を極力敬遠していた彼の愛弟子が、その禁を破り飛翔しようとしている。――既に鬼籍に入ってしまっている自分には、その事をとやかく言う資格はない。ただそっと、彼の行く末を見守ってやることしか出来ないのだ。

「40歳の頃、アテナイに帰った私は、ピタゴラス学派を真似て学園を開設してみようと思い立ちました」胸像は続けた。「ギュムナシオン(公共体育場)を間借りして、学園は始まりました。ピタゴラス派の学園のように、専用の施設を建てる資金は到底ありませんからね。幾つかあるギュムナシオンの内、アカデメイアの森にあるそれを選びました。他のギュムナシオンがアテナイ市城壁のすぐ外にへばり付くようにして建っているのに対して、アカデメイアだけは市域から離れた所にある。周囲は神域だし、途中をケラメイコスの共同墓地に隔てられているのもいい。ケラメイコスには、先生の造られた石像もありましたね。静かな環境で、学究の地にはもってこいでしょう」

「アカデメイアの森か。それはいい選択だ」ソクラテスも、賛意を示した。「ワシもあそこには何度も出向いて、若い連中と問答を交わしたものだ。レスリングの取っ組み合いも、よくやった。集会部屋も浴場施設も充実しておる。とりわけ、市域から隔てられているので、余計な邪魔が入らない」

「お褒めいただき、光栄です。――学園の運営は順調に運び、多くの子供達、若者達を育み、優秀な人材を排出することが出来ました。

学園の近くに小さな私邸を構えまして、昼は学園で教育、夜は私邸で執筆といった具合に、充実した後半生を送る事が出来ました」

そうした“夜の慰み”が、多くの『靴屋風』を結実させた。プラトンは弟子の中でも、飛び抜けて多くソクラテスの『靴屋風』を書き残した。

*

プラトンがエジプト旅行の折深く交わったというヘブライの民は、現在の国際都市アレクサンドリアにおいても、地元エジプト人、支配層ギリシャ人と、伍する大勢力を占めている。街に居留する何万という人々は、徐々にギリシャ化し、ヘブライ語を忘れつつあった。そこで、聖典のギリシャ語訳が、試みられる事となった。

世に『70人訳』と呼ばれる偉業が達成される過程に、主任司書カリマコスは間近で立ち合った。大図書館の蔵書群に、また一つ巨大な山脈が隆起し並び立つ様を、驚異の念で見守っていた。プラトンも賛嘆して止まなかった、その完成仕立ての偉業に盛られた異民族の知恵の中に、あるいはムーシケーへのヒントが隠されているのではないかと、ソクラテスは『70人訳』のページをめくり、さらに各所に附された注釈を辿った。

その時である。――丁度、一つの注釈に導かれ、関連書物の一冊を紐解き、読み始めた刹那であった。

また、これか!――ソクラテスは呻いた。

立ったままの、“金縛り”である。

唐突に、カリマコスの不必要に長い袖口の衣装から伸びた腕で、書物のページを繰り掛けた姿勢のまま、動きが停止してしまった。――あの、アガトン家のシュンポシオンの前や、レオン逮捕の前のそれと同じ、ダイモンによるものだった。

70年の生涯の間、実に幾度も、ソクラテスはこれに襲われた。

今回もまた、同じダイモンの仕業だろうか。――体が突然、固まってしまうのである。――あるいは、長年石工を営んできた、家業の祟りででもあろうか。――動きが止まって、何分でも、何時間でも、石像のようにポーズを取ったままとなる。――それとも気付かぬ内、メデューサにひと睨みされたか。

不動姿勢の最長記録は、37歳でポテイダイアの包囲戦に参加した時だった。陣中で彼は、朝から同じ姿勢のまま立ち通しとなり、これが一昼夜続いた。翌朝、再び日を浴びる頃、金縛りは不意に解け、彼は何事もなかったようにその場を立ち去った。

金縛りの間、彼はダイモンの声を聞く事がしばしばあった。――極短いそれの時、ダイモンの合図は“禁止命令”の形を取った。何かしようとした瞬間、“ストップ!”、と静止させられるのである。長時間のそれは、茫洋として、白日夢を見ているようであり、動き出してからも何を告げられたのか、思い出せない事が多かった。――どうやらダイモンは、こちらの覚醒度合いに合わせて、命令形態を使い分けているらしい。はっきり意志し行動を起こそうとする時には、禁止のみを命ずる。夜の夢や長時間の白日夢の中では、神あるいはダイモンは、これから取るべき道について、もっと大きなビジョンを告げ知らせてくる。

ダイモンの合図は、しばしばソクラテスに、人生の針路変更を促した。――それは、何者か“良きダイモン”であると、彼は確信していた。自分に長く語り続けてきたこのダイモンを、ヘラスの神話の神々とはまた違う、賢明で善良な神であると、彼は信じて疑わなかった。

さてダイモンは、今回は何と言ってくるのだろう。彼は思った。この夢の神託絡みの、何か具体的にヒントになるような事だろうか。

――ところが、この時、カリマコスの体の彼に、ポテイダイア以来の強烈な金縛りを掛けてきたダイモンは、これまでのように“禁止”や“指示”の合図ではなく、思いもよらない言葉で話し掛けてきた。――全く、新しいパターンだった。それは、“疑問形”だったのだ。

「何故、私を迫害するのか?」――ダイモンはそう言った。

この質問にどう返答したらよいのか分からず、ソクラテスは聞き返した。

「あなたは、どなたですか?」

ダイモンはすかさず答えた。

「私は、あなたが迫害しているイエスである」

*

ポテイダイアの戦いは、ケルキューラの海戦とともに、ペロポネソス大戦の前哨戦となった。この二つの戦いが契機となり、大戦は幕を切って落とされた。そのポテイダイアの遠征に、ソクラテスは出征していた。当時、三十代後半だった。

冬は寒冷の地となるマケドニア方面を転戦していたソクラテスが、デロス同盟から離反したポテイダイアの地に到着したのは、緑の息吹の香る初夏の頃だった。到着するなり、大激戦となった。アテナイ勢は、指揮官カリアスを失ったが、戦闘では勝利を収め、ポテイダイア側を城内に封じ込める事に成功した。ポテイダイアは半島の付け根の地峡上に位置するが、その後南北に攻城壁を造られ、東西の海は軍船で行き来を遮断され、完全に封鎖されることとなった。――この後ポテイダイアは、二年半の籠城戦を持ちこたえた。しかし遂に人肉を食うまでの飢餓状態に陥り、アテナイに降伏する。

その築かれつつある攻城壁を見やりながら、ソクラテスは北の荒野に立ち尽くしていた。東の湾を挟んで遠くに見えるもう一つの半島から、すがすがしい朝日が昇らんとしていた。周囲には、アテナイ率いるデロス同盟軍の幕舎が点々と散らばっていた。だがまだ、戦友達の目覚めて動き出す気配はなかった。

ソクラテスは、この半年間の激戦の幾つかを、思い返していた。ある時は攻め、ある時は退いた。集団でぶつかる時、頑健な彼は、ファランクスの最も危険なポジション、最右翼の最前列を率先して努めた。兵糧が尽き、寒さで身動き取れなくなる持久戦にも、彼が最もよく耐えた。大激戦の中で、愛弟子のアルキビアデスを窮地から救い出し、賞賛を浴びたこともあった。――だが、彼の心を最も捉え、従って最も思い返されたのは、敗れた側、敗残の兵と、彼等が背後に残したポリスの住民達、の運命の方だった。話では、嫌という程聞かされてきた。しかしこうして実際に出征して、自らが手を下す側となり、敗残の兵と敗残のポリスを数多く生み出してみると、敗者の悲哀、勝者の罪悪感を、戦勝の都度身に沁みて思い知らされることとなった。――ペルシア戦争後、小さなイザコザは幾度もあった。スパルタ・コリントス等ペロポネソス勢との間に、そうした長い緊迫した冷戦状態が続いてきた。それが、ここへ来て、にわかに熱い戦いへと変じつつある。ここ北方の辺境地で、幾つもの小ポリスの、そしてその住民らの、哀れな末路を見てきた。財産を奪われ、追放され、しばしば奴隷とされ、最悪戦闘可能な男子は皆処刑されることもあった。そして、手を下しているのは、自分達攻め込んだ側の軍隊なのだ。

目の前のポテイダイアも、今は意気軒昂だが、どこまで持ちこたえられるか。運命に弄ばれた小ポリスらと、同じ運命の裁きを受けるのではなかろうか。そして、ヘラス全土も。アテナイを含めたヘラス全土が、熱い戦いの中で、やはり同じ運命の裁きを受け、のたうち苦しむことになるのではないか。――朝日を浴びつつ物思いに耽るソクラテスは、ついにプシュケーのみの存在となり、肉体への一切の気遣いを止めてしまった。起きだし、活動しだした戦友らは、まるで石像のごとく突っ立ったまま身動きしない、勇猛を謳われたかの勇士の奇妙な有り様に、ただ首を傾げるばかりだった。

少年達が、ゾロゾロと行軍していた。というよりも、ただ弛緩したまま、歩き続けていた。ソクラテスは、その中の一人だった。そこは、全く違う土地の、全く違う戦場だった。

歩きながらソクラテスは、ファリサイ人ツァドクの言った、“メルカバの秘儀”に心を捉われていた。――ここより南に数日歩いた土地は、砂漠と岩山ばかりの荒野で、瞑想に耽り神と対話するにはもってこいの場所だ。メッセネ派の多くの行者達が、ここで寝泊りし修行している。ファリサイ人ツァドクと名乗るその怪しげな行者は、こう説明した。やつがれも宗派を越えて彼等に混じり、瞑想三昧し、多くの秘法を会得した。その一つを、お前達に伝授してやろう。――『イザヤ書』や『エゼキエル書』に著された“神の乗り物・戦車(メルカバ)”を観想せよ、という。(その上に乗る神の御姿を、直接見る事は許されないから。)ゴランの山岳地帯に生えるという草の根を煎じた苦い汁を飲み、正座した両膝の間に頭を埋め込むように屈めた姿勢のまま、聖歌や聖典の言葉を唱え続ける。やがて、草の根の薬効が頭に廻り出すと、ツァドクの教えるメルカバの威容が眼前に現れた。それは、神秘的な獣達に引かれる、眩いばかりに輝く戦車だった。――少年達は、恍惚状態の中で神にまみえ、その時ツァドクの唱える反乱派の教義を、飢餓の身に滋養物が沁み込むように、少しの迷いも無く丸呑みにしていった。――だが、忘我の行が終わり、霊験あらたかなこの薬草の効果が切れると、今度はとてつもなく酷い頭痛と吐き気が襲ってきた。再度服用すると、それらは治まった。そこで、子供らは、この禁断症状から逃れるため、連続的に薬を服用し続け、恍惚状態と神を体験し、ツァドクの教えを反芻した。(またそうした行為が、宗教的に褒められるべき事とされ、強く勧められさえした。)

今、子供達は、雲の上を行くような足取りで、歩き続けている。薬草は、乾燥させた根を噛む事でも同様の薬効が得られ、戦場に到着するまでそれを噛み続ける事が奨励されていた。噛むと、あらゆる疲れと恐れが消えた。任務遂行だけに邁進できた。そして、条件反射で、メルカバが見え、反乱軍の教義が頭の中で繰り返された。

――間違いない! ソクラテスは確信した。――死を目前にした、刑死を明日に控えた今だからこそ、分かる。――首男に石を投げた子と、おぞましい手の感触に失神した子と、そして今薬物でふらつきながら行軍しているこの少年とは、同一人物だ。

だが、時間的順番は、逆さまだった。ポテイダイアの戦場で最初にダイモンが体験させた少年は、他の金縛りで見た彼より、むしろ年長だった。後のアガトン邸でのシュンポシオンの前や、サラミスのレオンを捕えに行く前の金縛りで、ダイモンの見せた子供達の方が、それ以前の彼がまだ幼かった頃の姿だったのだ。――今夢の中で、カリマコスを体験しているように、ワシは幾度となく同じ少年の生涯を断片的に体験してきたのだ。年恰好こそ違え、皆同じ少年だった。――あの懐かしい、ポテイダイアの野での、丸一昼夜に渡る幻視。それの意味するところが、まるで理解も解釈も出来ず、心の奥底にそのままずっと折り畳まれ、仕舞い込まれていた。今、それを、懐かしく思い返す。

丘の斜面から見下ろす平野に、数多くの幕屋が見えてきた。近付くと、見覚えのある、杖にヘビの絡み付いた紋章や、慈愛の笑みを浮かべる男神像が目に入ってきた。『ここは、安らぎを与える場所である』との、ヘラス文字の標語が、道なりに大きく掲げられている。アスクレピオス教団の、国境を越えた医師団のキャンプ場だった。――アスクレピオス教は、ヘラスその他で大いに栄え、信徒の治療団が全国を行脚していた。

長いキトン式の白衣に白頭巾の医師が、難民の患者が到着したと勘違いしたのか、迎えに出てきた。子供達の群を見るなり、恐怖の表情に変わった。先頭を行く子供らは、構わず医師に槍の穂先を突き立て、キャンプ場へと乱入していった。

少年兵らは、少年の故郷の村だけでなく、近傍十数村から掻き集められた混成部隊だった。反乱軍の大人達数名が、司令官となり指揮を取った。医療団の無抵抗主義を知っていたから、非力な少年兵だけで部隊を編成したのである。数名ずつに分かれ、各テントに次々押し入っていった。

医師達は一様に、恐れと戸惑いの表情を浮かべた。ただ彼等は、白衣に白頭巾、それに白い大きなマスクを付けて、目と、手先と、僅かの髪と耳のみしか露出させていなかったので、目元だけで表情の変化を読み取るのは難しかった。その眼差しは、本来なら治療の対象となるべき、患者として収容されるべき、荒廃した村々の心も体もボロボロになった子供達が、何故自分達を襲う側に廻るのか、理解出来ないという大きな疑問符を掲げ、少年達に訴え掛けてきた。(現に、患者の中には、村々から救い出された元少年兵が多数いた。)だが少年達は、薬草の効果で無表情のまま、医師達に、そしてベッドの上の患者達に、槍を突き立て、剣を振り下ろした。患者達もまた、既に異教徒の治療という邪教の魔術に汚染されていたから、殺して浄化する必要があった。

医師達は、不思議な呪文を唱えだした。それを口にすると、死ぬのが怖くなくなるらしかった。「医神アスクレピオス、その他の神々に誓う。人道・人命を敬い、自由民・奴隷などと分け隔てることなく、あらゆる人々に最善の医術を施す。生涯、純粋と神聖を貫き、仁術たる医道に我が身を奉げる。……」それは、“ヒポクラテスの誓い”と呼ばれるものだった。唱えながら、少年兵らを静かに見遣り、刺し殺されていった。

そんな医師達に容赦なく槍を突き立てつつ、ソクラテスはその感触に先日のポテイダイア軍との激戦を思い出していた。拙く、かつ非力な少年と、練達の手腕、剛健な筋力の歴戦のツワモノとの、違いはあるが。しかしそれが、今のソクラテスには、ごく僅かの差に思えてならなかった。貫く時の、切り下ろす時の、躊躇いと、ままよと振り払う迷いの突っ撥ねと、その後の苦い後悔とが、同じ種類のものであるという事実に較べれば。

ただ、今回の相手方は反撃してくる事がなく、悲しげな目で見返してくるばかりである。心の奥底で、目に涙を一杯に溜めつつ、少年は“突き”の動作を繰り返した。頭で鳴り響く、ツァドクの『異教徒を撲滅せよ!』の呪文に、リズムを合わせるように。

人への殺傷を果たし終えると、少年兵達は、医療器具や包帯や諸々のものをぶちまけ、アスクレピオスの紋章や偶像を破壊し、テントに火を放った。彼等の宗教の教義は、偶像を絶対に認めないという特殊なものだった。まあ、石工は失業するな、ソクラテスは苦笑いした。

近くのローマ兵の駐屯地から、救援の百人隊が駆け付けた。少年達は、隊列を作る間もなく、打たれ、散り散りに逃げた。医者達の骸に、子供がここまで酷い所業をし得るのかと、瞬間ローマ兵達はたじろぎ、立ち尽くした。だがすぐさま追撃に移り、今度は逃げ遅れた非力な少年達を無造作に撲殺していった。ソクラテスの周りでも、子供達が追われ、やみくもに逃走していた。キャンプから大分走った丘の中腹の藪の中にダイブし、ソクラテスとその周囲の子供達は、かろうじて難を逃れた。

ローマ兵の追撃は、丘を駆け登り、さらに続いた。少年達は、茂みを転々とつたい、より遠くへと逃げ延びようとした。茂みが入れ替わるたび、少年達は離散し、再び集合し、それまでいた者がいなくなり、新たに別の者が加わり、を繰り返した。

やがて、比較的濃い森の懐深くまで到達した時、ようやくローマ兵の追撃が止んだ。少年達は、自分と共に逃げた仲間を落ち着いて見廻し、その人数を確認することが出来た。少年を含め、十三人いた。

他の村の、見知らぬ者達ばかりだった。少年達の目は一様に、魚の鱗を被せたような、僅かな光も無い灰色だった。視線の焦点が絶えず彷徨い、決して互いに見詰め合おうとはしなかった。むしろ周囲の同類に怯え、警戒し合う様子だった。――きっと自分も同じ目をしているのだろう、少年は思った。

誰から言うでもなく、西に向かって歩き出した。西方に広がる荒野は、彼等の故郷の貧しい村々の点在する地である。対して東方のガリラヤ湖畔やヨルダン川河畔は、北のダマスカスと南のエルサレムを結ぶ南北の大動脈であり、ローマと大祭司勢力がガッチリと押さえていた。

しかし彼等の帰郷は、ローマ軍の執拗な残党狩りにより、行く手を遮られた。彼等は迂回に迂回を重ねたが、幾日もそうする内、自分が今どこにいるのか、果たして当初より西に進んだのか東に後退したのか、それすら分からなくなった。

食料と水はすぐ尽き(元々殆ど携行していなかった)、森の中でも僅かも見付からず、仕方なく人里へ出て手に入れることにした。

最初に様子を窺った村は、無人だった。というより、何ヶ月か何年か前に、放棄されたようだった。家畜の糞が積み上がり、汚物や汚水が人家の周囲を取り巻き、それらが固化していた。そして朽ちて干乾びた死体や、何者かに襲われた破壊の痕が、傷口を晒したまま形を留めていた。口に入れられる物は、何も無かった。

二つ目の村は、これも無人だったが、ほんの数分前まで人のいた気配が残っていた。どうやら少年達の接近を察知し、あわてて村人全員、村の外へ非難したらしい。――ごく僅かだが、まだ温かいレンズ豆のスープと焼いた魚が、食べかけのまま卓上に載っていた。少年達はそれを分け合い、腹の足しにした。塩焼きのアムヌン(ティラピア)の塩気が、この上ない滋味として、はらわたに沁みた。

三つ目の村に侵入する時は、この前の成り行きを学習し、むしろ村人を威嚇するように自分達の存在をチラつかせつつ接近した。狙い通り、ここでも村人は逃走した。――だが、すぐ侵入者が少年達だけだと気付いたようで、裏山から引き返してきて反撃に出た。少年らは、殴られ、棒で打たれ、逃げるところを石で追い討ちされた。

失敗に懲り、四つ目の村には用心しいしい、夜間に忍び込むことにした。納屋の裏手へ廻ると、魚の干し掛けの生臭い匂いが漂っていた。彼等はたまらず、魚を掴み取ると生のまま食べた。――やがて目が暗闇に慣れてくると、星明かりの下に、干物を作る作業中だったらしい女の死体が、魚を入れたカゴと共に転がっているのが見えてきた。闇の色でどす黒く死海産のタールのようだったが、明らかにまだ乾いても土に吸われてもいない鮮血に溺れ、屠られた供物のようだった。――少年らは警戒し、納屋の周囲を恐る恐る調べた。

村の中央に面した側に、さらに幾つか、体の一部はまだ生きているかもしれない、成り立ての死体が転がっていた。中央の広場の辺りに、焚き火の光が見え、騒ぐ男達の声がした。その内の数人が、酷く酔った千鳥足で、少年達のいる方へフラフラと近付いてきた。――少年達はあわてて引き返し、持てるだけの魚を持って、森の奥へと夢中で逃げた。

翌日、生の魚への未練が捨て切れず、少年達は再度村への潜入を試みた。――魚は、既に全部消えていた。しかし死体は、昨夜のまま、ただし陽光に彩色を施され、より生々しく転がっていた。そして野盗どもの群も、そのまま居座り(どうやら村のものを食い尽くすまで、居座り続ける気のようだ)、酔って破壊と略奪を繰り返していた。――少年らはそれ以上の収穫を諦め、森へ戻った。にえの獣の如き村人の血の海の死体は、昼の光の下では嫌でも目に入り、夜の闇の中では昼より鮮明に蘇った。

魚は、すぐに尽きた。少年達は、飢えと渇きで、油絞り機で身を捩られたように、痩せ細り、苦しみ抜いた。イチジクの大木が森の中で見付かったが、丁度収穫期を終えたところで一つの実も付けておらず、少年達は「お前は今後、一つの実も付けるな!」と口々に罵り、そのイチジクの木を呪った。

飢餓や渇きと、草の薬効が切れての禁断症状が、少年を交互に襲った。不思議なもので、飢餓や渇きに苦しんでいる時は、禁断症状を感じる事はあまりなかった。ところが飢餓や渇きが少し治まり身が落ち着くと、途端に吐き気や頭痛や酷い倦怠感が目を覚まし襲ってきた。

少年は薬草の入っていた袋の底を探り、残りカスを集めて口に含んだ。いとおしそうに、いつまでも噛んでいた。それさえ無くなると、袋を裏返し、その内側を噛んだりチューチュー吸ったりした。

食べた途端に吐き気がこみ上げた。飲んだ途端に渇きでひりついた。震えが来、体内の脈打ちに怯え、地面を転げ回ったかと思うと、虚脱して廃物のように蹲った。

どの少年も、多かれ少なかれ、似たような状態のようだった。彼等が無口だった原因の半分は、そこにあった。それでも、飢え・渇きと禁断症状を紛らすように、彼等はボソリボソリと、休み休み、それぞれの事を語り出した。

行動を共にする内、少年達の間に連帯感めいたものが芽生え始めていた。当初の死んだように無関心な白目から、互いに過剰な程依存し合う馴れ馴れしい粘着性を帯びた目の色へと変わっていった。薄暗い森に囲まれ、草地や倒木に腰を下ろして、少年らは傷を舐め合うように、自らの境遇を告白し合った。

「奴等、――耳、鼻、目、手、足、の順で切り落とすんだ。村人を並ばせといて、……」トマが言った。「村人を従わせるために、そうやって脅すんだ。切り落とす順は、戦闘力を保持するのに都合のいい所から、――という訳さ」

そう言うトマには、耳と鼻が無かった。そして、言われてみれば、彼等には体のどこか欠損した者が多かった。目や、耳や、鼻や、――片腕の無い者もいた。――ソクラテスの少年のような五体満足な者は、むしろ少数派だった。してみると、ウチの村の反乱勢力は、むしろ穏健な方だったのか、他村のそれと較べれば……、少年は思った。

「ウチの村では、順番が逆だった。――ウチは敵対側だったから、逆らえないように、足、手、目、鼻、耳の順で切り落としていった」と、片腕の無いヨハナンが言った。

「傘下の村では兵士となることを強制し、敵対する村からは子供達をさらってきて兵士に仕立てるんだ」ヨハナンの兄弟の、片目の無いヤコボが言った。

「そればかりじゃあない」頭を両手で抱え、苦しそうにうつ伏しながら、タダイが呻くように呟いた。「拉致した子の家族を、皆殺しにするんだよ。跡に未練が残らないように。――それどころか、子供本人に、両親を殺させることすらある。――僕も、家族を皆殺しにすると脅されて、父さんをこの手で殺した、……」

オレもだ、――ボクもだ、――と告白する者が何人もいた。ソクラテスの心に、隣家のおばさんの優しい笑顔が浮かび上がった。――そうやって、心を絶望で致命的に傷付け、普通の生活に戻れなくさせるのだろう。

「そんなのは、まだマシな方さ」皮肉な調子で薄ら笑いを浮かべながら、ユダ少年が仲間の話に割り込んできた。「オレの村を占領した奴等は、もっと狡猾だった。本人に傷付けさせた家族や村人を、わざと生かしとくんだ。家族や村人が子供を憎み、子供がもう二度と村へ帰れなくなるようにするためにな。――オレは、弟と妹を殺して、母さんの足を切り落とし、父さんの腕を切り落とした。そうしないと、家族全員を殺すと脅されたからだ。現に、家族全部を皆殺しにされた家が、何軒もあった。――だが、両親や、村の奴等は、オレの事を悪魔だと罵った。逆に、村人達に殺されそうになった。村を出て、連中の仲間になるしかなかった、……」――ユダの話が終わり、しばらく少年達は黙りこくった。

――やがて、ソクラテスの少年も話をするよう促された。「ヨシュア。お前はどういう体験をしてきたんだい。話を聞かせろよ」

少年は話した。村の多くの家族が離散したこと。アンズ売りのおじさんを石打ちで殺したこと。近所の親代わりのおばさんを、騙されて刺し殺したこと。

だが少年達の反応は、意外なものだった。少年の話に共感を示すどころか、むしろ強く反発してきた。――じゃあ、お前の家族は、みんな健在なんだ。傷一つ負っちゃあいないんだ。随分と、幸福なことだ。

少年達は、羨み、妬み、――憎しみを平然と口に出す者までいた。――“何て、不公平なんだ”“お前も、オレ達の所まで落ちちまえ!”

何人かの少年達の、赤黒い妬みと憎しみの目の色が少年に注がれ、残りの者は顔を見られたくない風に目を伏せていた。――そんな中で、一人シメオン少年が、突然怒りの声を上げた。「何て、――情け無い奴等ばかりなんだ!」シメオンは立ち上がり、グルリと仲間達を見廻した。「お前達の中には、――自分から進んで反乱に身を投じた者は、いないのか?」――マタイとバルトロマイが、賛同するように恐る恐る手を挙げた。

「そうだろう。自ら身を奉げた同志だって、ちゃんといるじゃないか。情け無い小判鮫どもばかりじゃあないんだ」シメオンはヨロヨロしつつも、拳をしっかりと握り締めた。「オレはこの手で、背教者どもも、同志の名を騙った裏切り者どもも、多くの奴等を石打ちで殺してきた。石打ちこそが、“トーラーの大儀”に従わぬ者達への、最も相応しい罰であり、見せしめだ。――そして、にっくきローマやギリシャの奴等とも、幾度もぶつかってきた。かつて先祖達が、呪うべきアッシリアやバビロニアとぶつかり、そして奴等が神罰により滅んでいったように、今またローマやギリシャもその同じ神罰により滅ぼされるだろう。――お前達は、ローマやギリシャが、憎くないのか?」

「それは、憎いさ。――奴等がこの約束の地に侵入して来なければ、僕らは平和に暮らしていた。奴等こそ悪魔の遣わした最大の元凶だ」とフィリポ。

「奴等は、妙な神や偶像や、禁忌の食い物や風習を押し付けてくる」と、ハルファヨも賛同した。

「だけどね、ボクはやっばり反乱派の連中も嫌いだ」アンデレが、意地を通すように力強く言った。「シメオンには悪いけどね。――連中は苦しみを取り除くどころか、――それを何十倍にも膨れ上がらせているよ。そんな状態を、楽しんでいるようにすら見える」

「それが、神の与えられた試練、ってものじゃないか!」シメオンがアンデレに、厳しく反駁した。「幸福を得る過程で、苦しみを味わわねばならないのは、世の常の事じゃないか!」

「それでもやっぱり、ボクはローマ・ギリシャも、反乱派の連中も、どっちも許せない!」――両者とも、退かなかった。

二人の睨み合いが続く中、最後にアンデレの兄ケファがボソリと言った。「オレは、――ローマ・ギリシャも、反乱派も、それどころかこの世の全てが、許せない。憎くてしょうがない。――こんな世界、丸ごと滅びてしまえばいいと、本気で思うことがしばしばある、……」

シメオンが呆れたように、「何て事を言うんだ。それは、悪魔の最悪の囁きだぞ。最も神を冒涜する言葉だ」

だがユダ少年は、ケファのこの言葉を聞き、我が意を得たりというようにニヤリと笑い、ヨシュア少年も、表情にこそ出さなかったが、内心深く賛同する自分を意識していた。

ようやく辿り着いた村で、少年達は大量のアムヌンの干物と山と積まれたパンを見付けた。どうやらその村は、ガリラヤ湖のアムヌンを加工する拠点だったようで、生産ラインも整った工場が幾つもあった。アムヌンの干物は、ここからユダヤの全土や、遠くローマにまで輸出されるのだろう。そしてパンは、工場労働者のための給食のようだった。――ただし、今目の前にある干物は、生乾きで腐っていた。パンも、その表面の殆どを色とりどりのカビが覆っていた。

川が村のすぐ裏手を流れていた。その川から工場まで水を引く用水路まであった。あるいはその川の水を魚の洗浄等の作業に用いているのかもしれない。――ただし、その川はワジ(枯川)だった。雨期には水が流れガリラヤ湖に注ぐが、乾期には干上がる。これから冬になり本格的な雨期が始まるが、今はまだハシリの水が僅かに流れ下っただけのようで、泥水があちこちの窪地に溜まっていた。

幸いなことに、村に人気は無かった。人がいれば、相当な資本が投下され、作業員もかなりの人数を抱え、警備も厳重だったことだろう。それが作業を途中で放棄したようにもぬけの殻になっているという事は、多分敵対勢力に襲撃され、一時的に非難したのだろう。ということは、いつ住民が戻ってくるとも限らない。

少年達は当初、食べることも飲むことも躊躇った。魚とパンは酷い臭いを発し、水は濁って土色をしていた。しかし、空腹には勝てず、魚とパンを選り分けてなるたけまともな所を食べ、水を掬い掬い少しでも透明な所を啜った。

その時ヨシュア少年が、素晴らしい事を思い付いた。――「ボクは魔法が使えるんだ」彼は言った。

「どんな魔法だい? ヨシュア」アンデレが訊いてきた。

「ボクが魚やパンを千切ると、千切ったカケラが元に戻って、幾らでも増えるんだ。――ボクが水を汲むと、汲んだ水がみんなワインになるんだ」

それを聞き、子供達は面白がって魚やパンや水を少年に献上し、少年はそれらを千切り、汲み、魔法のまじないを掛けるふりをした。

子供達は魔法遊びに打ち興じた。それは、随分と長いこと忘れていた、子供らしい遊びだった。――そして事実、魔法を掛けられた魚やパンは増えに増え、水はワインに変じた。魚やパンはこの上なく美味で、ワインは結婚式で最初に出されるもののように極上だった。

少年達は段々大胆になっていった。食べに食べ、飲みに飲み、空腹と渇きを癒した。持てるだけのものを持ち、その村を去った。

――しかしその晩から明け方にかけて、猛烈な腹痛と下痢が少年達を襲った。体内の全てが、出尽くしたように思えた。

フィリポとハルファヨは、加えて嘔吐と発熱に苦しんだ。三日間、二人はのたうち回った。フィリポは吐き続け、あらゆるものを受け付けず、遂に餓死した。ハルファヨは発疹に覆われ高熱に浮かされ、血尿と血便を出し続け、衰弱して死んだ。

皮肉にも、待ちに待ったワジの水が、二人が死んですぐ後から本格的に流れ始めた。それはたちまち、目を見張る程の水量となって、東方目指して流れ落ちていく。少年達は川に沿い、水を確保しつつ、上流目指して遡り始めた。――だがローマ軍も、同じ意図で、川に沿って河口へと下りようとしていた。鉢合わせを避け、完全武装のローマ兵をやり過ごそうとするが、身の安全を優先するとどうしても押し戻されざるを得ない。西の丘陵地から徐々に追い落とされるようにして、少年達は湿地の中へと足を踏み入れていった。

ガリラヤ湖は、海抜マイナス200mに位置する、世界で最も湖面の低い淡水湖である。ここからさらにレバノン川で南に下ると、海面下400mの死海に到達する。流れ下る水の、最後の到達点は、どうしても塩水湖となる。(最大の塩水湖は、“海”だ。)

当時は、湖岸は湿地帯が多かった。そして蚊が大量に発生した。その蚊が、風土病ともいうべきマラリアを媒介した。――春先ならば、神の国とも見まがう美しい花園となるガリラヤ湖畔だが、少年達が迷い込んだ時は季節が悪かった。蚊はまだ大群で生息し、雨が降り続き、強風が吹き始めて湖面は荒れ、寒さが急速に増して少年達を凍えさせた。

藪の中で好き放題食われたせいでもなかろうが、タダイとシメオンが発症した。多分、以前から病原虫を持っていたのだろう。二人とも、高熱に浮かされ、苦しみ、シメオンには出血斑が大量に出てうわ言を繰り返し、タダイは狂ったように暴れ出した。

悪霊に取り憑かれたのか、――少年達は恐れた。地元の人々は、こうした症状を、悪霊のせいにするのが常だった。丁度辿り着いた廃村に、廃屋となったシナゴーグがあった。この地のシナゴーグは、エルサレムの方、つまり南方に向けて、入り口が開いている。少年達は、もはや正気を保てなくなった二人を、その建物の中に閉じ込め外から入り口を封じた。そして、跪いて必死に神に祈った、どうか二人から悪霊を追い出して下さいと。

バルトロマイが、二人を看病すると言い出した。少年達は皆、やめとけ、悪霊がお前にも乗り移るぞ、と彼を止めた。しかしバルトロマイは、「ボクは将来、医者になりたいんだ」と言い、皆の忠告を聞かなかった。彼は、水と食料と、ワジの水で押し洗いした布を持ち、シナゴーグへ入っていった。

それから数日、バルトロマイの看護が続いた。しかし彼は、疲労の色を濃くし、見る見る痩せ細っていった。そら見たことか、お前にも悪霊が取り憑いたぞ、と少年達は口々に非難した。ソクラテスの少年は、見かねて、自分も手伝おうと声を掛けた。悪霊は恐ろしいが、村で戦傷病者を見慣れていたので、それほど抵抗は無かった。

バルトロマイに付き従い、堂の中に入って、小さな窓から漏れる光だけの薄暗がりの中で、バルトロマイの見様見真似で看護を始めた。

シメオンの熱い体を水に濡らした布で拭き、拘束されてもまだ暴れるタダイに薄い粥を飲ませる内、つい数週前薬草で頭の麻痺した自分が刺し殺したアスクレピオス教徒の医師達の働く姿が思い出されてきた。ふと気付くと、彼等医師達は看病する手を休め、少年の方を振り向いてその顔をジッと見詰め、そして口々に――これからは、殺された我々に代わり、殺したお前が病人達を看病しろ。――と、呪いのような言葉を呟き掛けてきた。

バルトロマイが、彼に言った。「君も大人になったら、医者になるのかい?」少年はしばらく考えてから、「ボクは、心の医者になりたいな」何気なく、そう答えた。

忙しく看護する二人を見て、他の少年達も、恐る恐る看護に加わり始めた。作業ははかどり、出来る事は全てやった。――だが、皆の努力もむなしく、タダイは狂い死にし、シメオンは“敬神”と“革命”をうわ言のように繰り返しながら、うなされつつ死んだ。

二人をシナゴーグの裏手に埋葬した彼等は、ようやく湿地を抜け、そして眼前に大きな町を見た。マグダラの町だった。

湖岸のマグダラは、湖から大量に水揚げされるアムヌンの加工業で栄えていた。以前見た村の加工場の、何十倍という規模だった。あるいはあの村も、ワジを遡ったマグダラの系列工場の一つだったのかもしれない。

マグダラは豊かな町だった。大きな家が道の両側に幾つも並んでいた。しかしその分、警備も厳重だった。ローマ兵や町の警備兵が、街頭の辻々に立ち、大通りをパトロールしていた。

少年達は裏山の木立の間に身を隠し、町の繁栄を見下ろした。中庭や小窓の中に覗ける、豊かで幸福そうな家庭があった。幼い子供達が、親や召使らにかしずかれ、何の屈託も無く無邪気に遊んでいた。

あいつらをかっさらって、オレ達の子分にしたらどうだろう。ケファが提案した。そいつぁ、いいアイデアだ。みっちり訓練して、筋金入りの革命闘士に鍛え上げてやろうぜ。ヨハナンが賛成した。

少年達はしばらくの間、この“素晴らしい計画”について、細部まで具体的に詳細に語り合い、大いに楽しんだ。しかし、腹の虫が激しく鳴り、優先して実行せねばならぬ別の計画があることを、思い知らされた。

湖の方へ目を転じると、町との接線が長大な船着場になっている。冬場の荒波を防ぐ長く堅牢な防波堤が建設され、その内側に幾十艘もの舟が係留されていた。

港の陸側には、大きな倉庫が幾棟も並んでいた。多分、輸出用の干し魚を、あそこに貯蔵しておくのだ。少年達は船着場を目指し、山の斜面を慎重に下りていった。

防波堤の付け根辺りのフェンスから侵入した。警備の者もいたが、何分敷地が広大過ぎて、とても目が届かないようだった。如何せん魚の量が多過ぎ、多少ネコに盗まれようが人に盗まれようが、大事とは考えていない様子である。

『汝、盗むなかれ』と戒律にあるが、こんな有り余る魚を大カゴ一杯分失敬するぐらい、神もお目こぼしして下さるだろう。いや、それどころか、異教徒どもに輸出する荷を掠め取るのだ。不埒にも、約束の地の実りが売り渡されるのを、妨げるのである。神は、お前ら、良くやったと、かえってお褒めの言葉を掛けて下さるやもしれぬ。――少年達は、魚の一杯詰まった大カゴに群がり、それの運び出しに最後の力を振り絞った。普段なら不快に感じるだろう生臭い臭いだが、この時の彼等には何とも食欲をそそる芳艶な香りとしか思えなかった。

周囲の見張りに付いていたマタイとトマが駆け戻ってきた。マタイが言った。警備隊が、こっちに近付いてくるぞ。トマが言った。舟遊びしている家族連れが、こっちを不審そうに見ているぞ。

彼等は計画を、第二作戦に切り替えた。もし獲物を陸伝いに安全地帯まで運び出せない時は、係留してある舟を奪って湖へ逃げる。そのための舟も、倉庫に侵入する前に物色してあった。

彼等の逃走ルートから最寄で、湖へすぐ出られる位置に係留されている無人の舟。漁船や輸送船のひしめく中、ガリラヤ湖に特徴的な鋭いへさきを外海へ向け、そのくせ船尾は荷が一杯積めるよう丸みを帯びている、軽快そうな小型輸送船だった。鋭いへさきは、冬場の荒波を乗り越えるための工夫で、軍船のそれを思わせ少年達のお気に召した。

大カゴを舟に運び入れる作業を、船着場から小さな男の子が物珍しげに見ていた。多分、さっきトマが報告した、舟遊びに来ている家族連れの子供だろう。

ケファが、目配せした。オイ、あの子供。さっきのアレを、実行しよう。

たちまち数人の少年が、男の子に飛び掛った。ケファが子供を小脇に抱え、舟に飛び移った。火の付いたように、子供が泣いた。

背後で、女の金切り声が上がった。少年達は舟のもやい綱を解き、一散に漕ぎ出した。家族者と、女の声を聞き付けた警備隊が、岸壁に鈴なりになり、こちらに罵声を浴びせてくる。

追っ手が、数艘の舟に分乗し、追跡しようとしていた。しかしその頃には、少年達の舟は防波堤の縁を越え、外洋に出つつあった。

――だが少年達には、重大な誤算があった。内陸の丘陵地育ちの彼等には、ガリラヤ湖の事を知っている者が、誰もいなかったのだ。――冬場に入ったガリラヤ湖は、ただ強風に荒波の厳しい湖というだけではない。その風向き、波の打つ向きが、瞬時に変わる、予測不能の突風と乱流の湖なのであった。だからベテランの漁師や船乗りでも、冬場は風向きや波の立ち方に最大の注意を払い、用心しいしい舟を操る。それでも、水難事故は多発する。ましてや、ズブの素人の少年達に、捌き切れる相手ではなかった。

たちまち、舟は大波でせり上がったところに、帆柱と舷側に逆向きの力を受け、横転した。少年達と、男の子と、そして魚の詰まったカゴは湖面へ放り出され、干乾びた魚は故郷の水を得て、居るべき所へと戻っていった。

少年のある者は湖に浮き、ある者は沈み、ある者は横倒しになった舟にしがみ付いていた。追っ手の舟が、迫っていた。――その時、舟にどうにかよじ登っていたトマが、何を血迷ったのか、突然湖面を走って逃げようとした。――彼は、生まれてこの方海も湖も知らず、こんなに大量の水というものを経験したことが無かったのだ。――たちまち、溺れて死んだ。

泳いで逃げようとするケファとアンデレの兄弟に、援軍に駆け付けた漁師の漁船が迫っていた。漁師達は手馴れた操船で二艘の舟に渡した網で、これら魚泥棒の誘拐犯らを手際よく包み込み、見事すなどった。活きのいい魚以上に激しく抵抗する二人の少年は、みなもの光を宝石を散りばめた如く輝かせたが、手を焼いた(網が破られそうで不安に思った)漁師達にカイでボコボコに打たれ、半死半生となり連行されていった。

ヨハナンとヤコボの二人の兄弟は、かろうじて岸まで泳ぎ切ったが、間の悪いことに彼等の上陸地点のそばで、漁民らが車座を作り魚網の繕いをしていた。その集団を突破しなければ、逃げ切る事は出来ない。二人は、必死の形相で、短い槍を構え突進していった。その様を見た腕っ節が自慢の漁師達は、網に結ぶ重りの石を二人目掛けて投げ始めた。石錘は、丁度握り易い大きさで、紐を通す穴が一つ開いている。石打ちには最適の得物だった。――雹の如く降り注ぐ石つぶてに打ち伏せられ、二人は遂に動かなくなった。

流木につかまり漂いながら、ソクラテスの少年はこれら光景の悉くを見ていた。惨劇が全て終わっても、湖の嵐は止まないどころか、その激しさをいよいよ増した。少年は湖の水を呪い、「黙れ! 静まれ!」と脅して、従わせようとした。しかし湖は、少年を嘲笑うような風切り音を交え、より一層厳しく少年を打ち、翻弄した。

生き残った四人は、マグダラの北方の葦原地帯に打ち上げられた。

その葦原は、“穢れの地”と呼ばれていた。何故なら、上陸してすぐの所に、熱病者達のための小屋掛けの隔離所があり、また丘一つ隔てた奥の谷には、癩者の部落があったからである。いずれも、悪霊憑きとして、村から追われた人々だった。――さらに、沼地を挟んで反対側には、異邦人用の豚を産する豚舎があった。ユダヤの民の目に留まらぬよう、隔離されて営まれていた。

少年達は、葦の茎のクッションに身を預け、回復を図った。一夜明け、東の空が白む頃、ようやく湖の水の毒気も抜け、体を動かすことが出来るようになった。

動けるようになると、また胃の腑が食い物を要求しだした。僅かに残っていた食料も、みなガリラヤ湖に奪われてしまった。

マタイが、いいものがあるぞ、と言って懐の中を探った。取り出したのは、一組の火打石だった。昨日倉庫で見張りに付いていた時、事務室の机の上に置いてあったのを失敬したという。

半生の魚に辟易していた四人の口から、涎が垂れた。乾燥した葦に火を付け、魚を焼いて食う。想像しただけで気が狂いそうだった。

すぐ湖に飛び込んだが、しかし漁具を持たない彼等に、素手で捕まる程湖の魚はのろまではなかった。栄養不足で疲れ易くなっていた彼等は、すぐに諦めた。

陸に戻った彼等の耳に、沼地の縁の豚舎の豚の、ブーブー啼く声が届いた。四人はその方向を見遣り、同時に同じ事を考えた。禁忌の肉。普段なら、思っただけで吐き気を催すそれだが、――禁忌の味は、焼いて立ち上る香ばしい煙といい、フツフツ音を立てる脂の甘みといい、――想像を超えてたまらなく美味だろう。

火打石をギュッと握り締めたマタイが、「アレを獲って、食おう」遂に言った。

言い出しっぺの彼を先頭に、豚舎に近付き、フェンスを乗り越えた。穢れた獣の恐ろしげな顔と臭い体に、彼等は恐る恐る摺り足で接近を試みた。

群から離れていた一匹に、彼等は一斉に飛び掛った。――が、豚の取り扱い方を知らないユダヤの民に挑み掛かられ、豚は火が付いたように怒り狂った。――そして四人の少年を易々と、遥か遠方へ弾き飛ばした。

豚の狂乱は、たちまち群全体に飛び火した。悪霊どもが乗り移ったように、少年達目掛けて突進してきた。彼等はあわててフェンス目掛けて引き返したが、火打石を握り締めたマタイのみ豚の焼肉の誘惑に勝てなかった。――彼は執拗に二股の蹄で踏み付けられ、最後はミンチとなって死んだ。

沼地の反対側まで逃げ延びた少年達は、マタイの惨い死のショックでしばらく口が利けなかった。葦の上に横たわり、身動き一つしなかった。