1999年の夏のことだ。東京大学では入学時に、文Ⅰ・文Ⅱ・文Ⅲ・理Ⅰ・理Ⅱ・理Ⅲという大まかな分類がされており、それぞれの進学先が決まっていた。もちろん、理Ⅰから医学部(基本的に医学部は理Ⅲ専用)、あるいは文Ⅲから農学部(理転・文転)といった進学もできないではないのだが、希望の進学ができるかどうかは二年夏学期までの成績次第であり、こうした制度は「進学振り分け」略して「進振」と呼ばれていた。私は文学部以外に希望はなかったので、凡庸な成績で夏学期を終えることになっていた。それぞれの学部の中でさらに学科として細分類があり、私はそれを選ばなければならなかった。私が第二外国語として選んだのがフランス語であることを鑑みると、手元のカードは国文科、英文科、仏文科だった。私はそれぞれの学科のOBを吟味した。国文科には谷崎潤一郎や川端康成、英文科には夏目漱石や芥川龍之介、仏文科には太宰治や小林秀雄がいた。文学史に名を刻むような作家がいるのはどこも変わらなかったが、シュルレアリスムに興味があったこと、いまなお読み継がれている太宰治が在籍していたこと、そして、同時代に生きる作家である大江健三郎を輩出していること、そうした理由を鑑みて、私は仏文科を選んだ。

大学に入学してからは海外文学を読むことが多かった。ガブリエル・ガルシア=マルケスやギュンター・グラス、ミラン・クンデラ、フィリップ・ロスといった、10年から20年ぐらい前に全盛期を迎えた作家が中心で、現代のサッカーにたとえるなら、Jリーグの試合をまったく見ずに、W杯だけを見るようなタイプだった。集英社のラテンアメリカ文學全集のようなものが古本屋に並んでいた影響もあるだろう。とにかく、その中で一人気炎を吐いている日本代表の世界的文学者が大江健三郎だったのだ。

私の読書のスタイルは「作家を追いかけて読む」である。まずは主要な作品を読んでいく。そしてエッセーや日記などを含めて読む。そこまでしない場合は私の中でひっかかるものが何もなかったということだ。なぜこうしたローラー式の読書をしていたかというと、その方が面白いからである。ある作家の作品単体よりも、その作家の全体像を知った上で読む方が面白い。実際、仏文科の先生たちがそうした精読に人生を捧げていたのだから。私はその「全部読むに値する作家」を見つけること、そしてそれらを征服するように読書をしていた。芥川龍之介や太宰治、中島敦、森敦といった、活動期間が短い作家はすぐにクリアできる。未訳の多い作家や、ドストエフスキーのように多作の作家、トルストイやプルーストのように異常に長い作品を含む作家は骨が折れる。しかし、全集15冊ぐらいがせいぜいなので、年に4人ぐらいはやっつけることができた。大江健三郎もその中にいた。

私が仏文科に進学した2000年、すでに大江はノーベル文学賞を受賞していたが、まだ現役の作家だった。『燃え上がる緑の木』で宣言した引退を『宙返り』で撤回し、『取り替え子(チェンジリング)』を発表したばかりだった。その頃には既存作をほとんどすべて読んでしまっていたので、新作が出るたびに買っていた。

私が特に感銘を受けたのは『同時代ゲーム』と『ピンチランナー調書』だった。前者は批評好きの同級生が「山口昌男のパクリ」と切って捨てていたが、私は素直に世界文学として通用する構えをもった総合小説と評価していた。後者はユーモラス(リーリーリー!)でいながら「ゴーストライター」という風変わりな語りのシステムを採用した、文学的かつエンタメとしても一級の作品だった。

私の理解では、大江健三郎は次のような作家だ。

- 大江は非常に若くして作家としてデビューしており、その人生の大半を作家として生きたので、「作家でない頃の体験を語る」ことがほとんどできない。そのため、作家が小説を書いているという私小説的な構造を宿命的に背負っている。

- 大江が実際にやっているのかわからないが、「書くこと」についていくつかのヴァリエーションを持っている。カード型のメモ。作品内で「田亀」と呼ばれるテープレコーダー。妹に送った未発表の草稿。ゴーストライター。書くための証拠が入っているはずの箱。なんにせよ、ただ単に書くのではなく、書くために色々な方法が存在している。

- 外国語を読む。大江は「タイトルの付け方がうまい」と言われるが、ただ単にうまいだけではなく、それは外国語を読むことによってしか得られない言語感覚を日本語に輸入している。たとえば、『洪水は我が魂に及び』は旧約聖書「ノアの方舟」のある訳文が「洪水はついに胸の高さまできた」とすべきところを「洪水はついに魂にまで及んだ」と誤訳していたことから着想を得た。『人生の親戚』はスペイン語で「親友」を意味するイディオムである。『臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ』はエドガー・アラン・ポーの詩”Annabel Lee”の一節”beautiful Annabel Lee”/”chilling and killing”に日夏耿之介がつけた訳を典拠としている。

- アカデミズムへの敬意。大江は尊敬する渡辺一夫のような外国文学研究者になれなかったという点について深い悔悟を抱いていた。外国語を読むにあたっての研究者への敬意、ミハイル・バフチンや山口昌男の研究成果を作品に導入した証拠はエッセーや講演録に散見される。

- 引用・再読・書き直し。同じモチーフを単に繰り返すマンネリズムと異なり、大江はすでに書かれたテキストへの言及やその書き直しを作品内の構造として登場させる。また、実際の書き手としても、1,000枚書いた長編を500枚に削ってふたたび1,000枚にするような「エラボレーション」を行なっていたようだ。

私はこうした特徴を自身の参考にした。ノートを持ち歩き、メモを取ること。外国語で本を読むこと。文学理論や批評などに目を通すこと。明確に作家になろうと思っていたわけではないが、優れた先人を真似ることこそが学ぶことだと考えていた。

2001年の夏、私は『途中下車』で幻冬舎NET学生文学賞を受賞し、作家としてデビューした。きっかけは単純なことで、大学三年生の冬休み頃、就職活動が始まる時期に幻冬舎が打っていた募集広告を目にしたのである。あとで聞いて知ったことだが、幻冬舎は「冬休みに募集すれば学生も暇なので応募してくるだろう」という目算があったようだ。就職活動が佳境を迎えると、当時は就職氷河期だったということもあって、早々に「今年は見送ろう」と決断する同級生が多かった。大手企業の幾つかはそもそも新卒採用をしていなかったし、この状態で社会に出ても何もいいことがないというのが当時の仏文科のムードだった。20人ぐらいいた同級生のうち、就職したのは4人だったと記憶している。私も何社か説明会を聞きに行ったが、あまりピンとこなかったので就職活動は早々に諦めていた。

幻冬舎NET学生文学賞は最終候補作をネット投票で選ぶ形式だったので、五月ぐらいには最終選考に残っていることがわかっていた。たしか七月の終わり頃だったと思うが、仏文科の夏合宿に向かうバスの中で携帯電話に受賞連絡が来た。同級生や先輩がいる中での受賞報告となった。受賞作は単行本化が決まっていた。九月、私は作家として本を世に出すことができた。来年に就職活動をすることもできなくはなかったが、アルバイトをしながら小説家として身を立てていこうと判断したのである。この軽率さには父親である高橋義夫が作家であるということも関係していた。家族に作家がいるのだから、作家というのは現実的な職業なのだろうという素朴な侮りがあったわけだ。

当時私は22歳で、自分はいま目標としている大江健三郎に近い位置にいると考えた。大江は東大仏文科大学在学中にデビューし、23歳で芥川賞を受賞している。私も東大仏文科在学中に作家デビューしたので、あとは芥川賞を撮るだけだ。幻冬舎から出た本で芥川賞を受賞した作家は2023年のいまもいないので、無謀な思いつきだと笑う人は多いだろうが、私が幻冬舎の賞を受賞したときの選考委員は村上龍だったし、担当編集者も「村上龍さんに芥川賞に推薦してもらえないか頼んでみますね!」と言っていたのである。私は一年以内に芥川賞を受賞すれば、大江健三郎を超えられるのではないか? という可能性について真剣に吟味した。年末には新潮社の編集者から手紙が届き、小説を書いてみないか、という誘いを受けた。なるほど、新潮社といえば大江の作品をたくさん出している出版社である。その編集者は出版部の所属で、さらに二人の雑誌編集者を紹介した。当時の私は文芸誌をまったく読まなかったので知らなかったが、「新潮」と「小説新潮」の編集者だった。こちらとしては大学生で出版社の内情もよく知らず、「登場人物が多いな」としか思わなかったのだが、手紙をよこした編集者は私に純文学と大衆小説の編集者を両方会わせることで、どちらの道に進みたいか聞いているつもりだったようである。その後、私は出版部編集者と「新潮」編集者に連れられバーのような場所に行き、将来の展望について話した。四年ぐらい前に芥川賞を受賞していた平野啓一郎のようになれるか、という話題も出た。私としては平野啓一郎がそんなにすごい作家だと思っていなかったので――もし平野啓一郎本人がこの文章を読んだら大変に申し訳ないのだが――、まあ別に超えられるんじゃないですか、と答えたような記憶がある。

さて、私が作家としてデビューしたことによって、仏文科の教授たちは私を「小説を書いている学生」として認識したようだった。破滅派の萌芽のような活動もしていたので、色々なアドバイスをもらった。東大仏文科というのは、文学研究者の養成機関であるだけでなく、定期的に実作者を輩出してきた歴史があることは教授陣も認識しているのだ。当時の学部長でネルヴァル研究者だった田村毅先生は、大江やその恩師である渡辺一夫と面識があったようで、「渡辺先生は君が卒論で書いたウリポのメンバーだったんだよ」など、貴重な話を聞かせてくれた。一級のランバルディアンである中路義和先生やクレオール文学の第一人者である塚本昌則先生はフランス文学の最新動向について色々と教えてくれた。

学生作家としてデビューし、そのまま大学を卒業したあとの苦闘については『アウレリャーノがやってくる』所収の「彼自身による高橋文樹」に詳しいので詳述しないが、とにかく私はフリーター兼作家として世に出た。どうせ就職しないのだから仏文科の大学院に進学するという道もあったが、家庭の事情で学費が出せそうになかったので、そのまま卒業した。

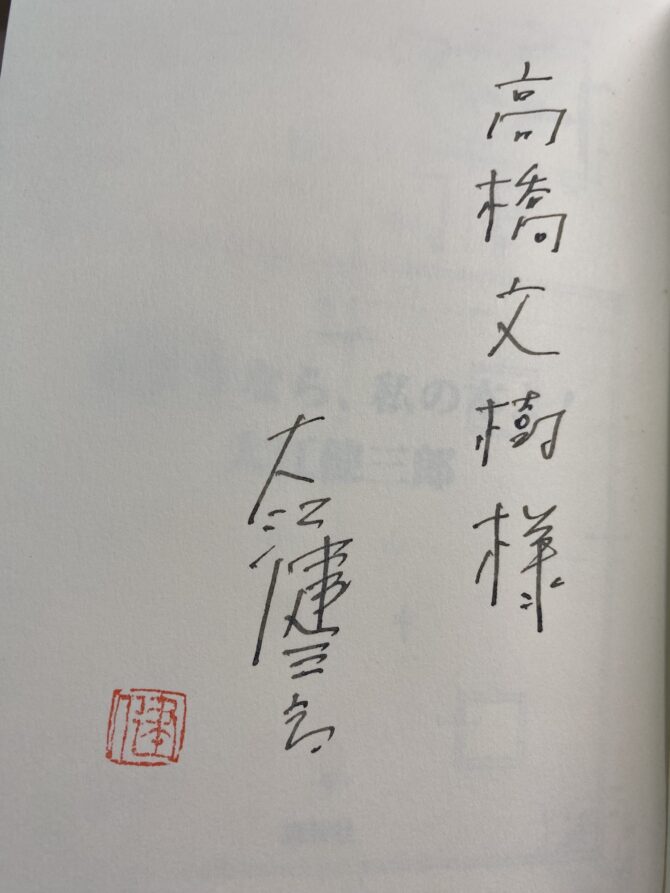

2005年、私が大学を出てから二年後、大江は『さようなら、私の本よ!』を出版した。この文章を書いている2023年3月をもって営業を終了する八重洲ブックセンターでトークショーとサイン会が開催されるとのことだった。本のタイトルからして、大江は本作をもって引退するのだろう、と私は早合点した。本来であれば、芥川賞をとっとと獲って、文芸誌で対談でもしているはずだったのだが、私の人生はそうなっていなかった。当時住んでいた北千住から自転車で東京駅まで向かい、サイン会場に並べられたパイプ椅子に座った。講演が終わり、サイン会が始まると、講談社の編集者が名前を記載するメモを配り始めた。要するに、そこに書いた名前を大江がサインに添えてくれるのだろう。私は「がんばれ高橋文樹」と書いた。こうすることで私は応援してもらえるだろう。しかし、講談社の人間がサインの直前にそのメモ用紙を見て、「これは名前ですか」と尋ねた。私は「はあ」と答えた。名前ではないのだが、それを書いてもらいたいのだ。釈然としない編集者からそのメモを受け取った大江は「追い詰められた人にはがんばれと言わない方がいいそうです」と言って、私の名前だけをサインした。私は「肝に銘じます」とだけ答えた。結局、これが私が大江と交わした唯一の会話だ。「私はあなたのようになろうとしましたが、二年前になれなかったことが明らかになりました、どうしたらよいでしょうか」とは聞けなかった。

その後、大江を見たのは、護国寺にある講談社で行われた第一回大江健三郎賞授賞式と東大で行われた『臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ』についてのシンポジウムだけである。2007年には仏文研究室に大江が訪れて在校生と交流したらしいが、研究室に残っていた私の同級生たちはそれを教えてくれなかった。大江健三郎賞は2014年で終了してしまい、私はついに受賞することは叶わなかった。彼の名を冠した文学賞を受賞することが永遠にないということは、私にとって痛恨の極みではある。実際のところ、もう日本の文学界には私が実際に会って褒めてもらいたいと思える書き手は一人もいなくなってしまった。この印象は「戦後文学最後の大物」を失った日本文学界の貧困を正しく示してもいるようにも思うし、ただ単に私がもう若くはないために抱く中年期の妄執なのかもしれない。

私は大江に私淑しているが、二〇〇六年頃から大江のように書くことはできないと考えるようになった。英語やフランス語で本を読むことによって培われる文体や、エラボレーション、引用やリライト、そうした細かな大江の特徴を形式的に真似ることそのものを続けていても、私の文章が向上することはなさそうだった。そんなものは小手先なのだ。大江の作品群を通読すると、大江のような人生を送ることによってしか築かれえない精髄があってこそだとわかる。私自身も作家として自分なりの文体を構築しなければならなかった。もし私にファンのような読者がいるとして、私の全作品を通時的に読んでいたとしたら、書き方を少しずつ変えているのがわかるはずだ。私自身の主題についても大江を参照しながら内省した。たとえば私には悲嘆がない。私には「死んでくれなかった天皇」がいない。私には故郷の「森」がない。では、なにがあるのだろう? 先行する作家が同様の問題意識からすでに似たような取り組みをしていること――たとえば「森」を持たない島田雅彦が郊外を舞台に『忘れられた帝国』を書いたように――も知り、そうした反応的な主題設定はすでに時代遅れだと草稿を没にした。大江が彼自身の人生を通じてスタイルを構築していったように、私は私自身の人生を通じてスタイルを構築していく。自分の文章の向上について、私は常に大江を参照してきた。それはこれからも続くだろう。

*

最後になるが、私は先日twitterで大江の代表作を時期別に5つ挙げた。その区分はあながち的外れでないだろうが、次の通りである。

- 『性的人間』若き文壇のスターとして世に出た時期の問題作。同時収録の「セブンティーン」の第二部「政治少年死す」は長らく出版されておらず、2000年当時の私はほろほろ落花生が国会図書館からコピーしてきた文學界の抜き刷りで読んだ。

- 『個人的な体験』父になった私小説黎明期の傑作。

- 『ピンチランナー調書』作家としてキャリアも体力も充実の全盛期に書かれた。同時期には『万延元年のフットボール』『同時代ゲーム』など、傑作が多い。

- 『懐かしい年への手紙』家族と森について書いた中期の傑作。個人的には全キャリを通じての最高傑作。『ノルウェイの森』と同じ年に出たのも特筆事項。

- 『水死』父親の死について扱った、後期の仕事(レイター・ワーク)の傑作。本稿のタイトルは同作の章題から採った。

もし大江を読んだことがない、あるいは「難しすぎる」として敬遠していた方はぜひ読んでみてもらいたい。そして興味を持つことができたら「切れっぱし」と呼ぶにはあまりに量の多い作品群に挑んでほしい。なんといっても、この私が目標とし、そのように生きようと努力したこの世界で唯一の作家なのだから。そんな作家はなかなかいない。

"こんな切れっぱしでわたしはわたしの崩壊を支えてきた"へのコメント 0件