――光の速度が最も遅くなるのは何曜日の何時頃か?……

――七歳の年女が家出するわけとは?……

その町は骨だけ与えられて肉体を忘れられたかのようだった。見果てない野原のただ中に無数の四角な空地が敷かれ、かすかな土地の高低が設けられ、無数の電柱が突き立ったきりで年月に吹きさらされている中を道路は一直線に横切っていた。なにかしらの方法で家屋が出現する可能性など話し合いつつ、けっきょくバスは立ち寄りようもなく通り過ぎた。

カトキヨが後方の座席に散らかっている中から西洋の鎧兜を見つけ出して装着し、車内をガチャガチャ歩き回っていた。

やにわに前方の大地が盛り上がり、けれども道路は水平に直進してトンネルへ潜り込んだ。ヘッドライトは右側が切れていたが、そのせいか点いている左側の光量は眩し過ぎるくらい強かった。

カトキヨがクラシックギターを見つけて来て、知明の示す声に合わせて調律した。トンネルは延々と続き、三人作詞作曲のフォークソングが一曲完成したころ、前方に光点が現れて、ハーモニーがうまくハマり始めたころトンネルを出た。ぱっと明るんだ瞬間に三人は歌を忘れた。

見果てない岩場を道路は蛇行しながら進んで行った。錆びだらけの標識に《呂号線》と書いてあり、国道であることが明らめられた。カトキヨがバスの中にあった地図を広げて照合しようとしたけれど、それはたいそう緻密に作られた偽物の地図だった。

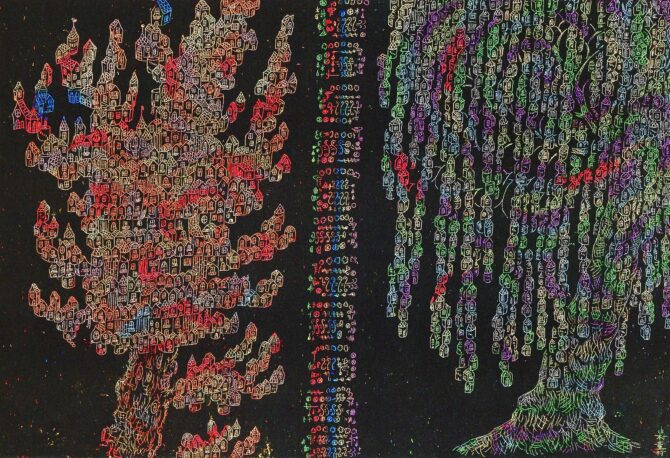

やがて南国のような密林が前方に現れた。けれども突入してみると密林の木々は原産地における巨大さが失われ、小ぢんまりと萎縮して狭苦しく繁茂しているばかりだった。小さくなった極楽鳥や金色の猿がこちらを見下ろしていた。

清水の湧いている無人のキャンプ場があったので、寂れ果てた駐車場にバスを停めた。

湧き水と思ったものは蛇口から水が出っぱなしになっている水飲み場だった。三人はそこで体を洗った。

そのまま出っぱなしにしておくのもナンだから蛇口を締めておこうかとも話し合ったけれど、最初から出っぱなしであったことだし、これを閉じてどこかで事故でも起こったらいけないという結論になって、そのままにしておいた。

車内にあったかちかちの石鹸が異様に泡立つので、ついでに服も洗って着替えた。着替えはひじょうにゆったりとした原色なイミニアンの服ばかりだったが、穂野は革のジャンパーとパンツを頑としてふたたび着た。

それから女性バイカーたちにもらった化粧品を持ってサイドミラーを覗き、目の周りなど黒く塗り直していた。

知明がとつぜんぱんと手を打つから、穂野がふり返ってどうしたのと聞けば、

「蚊が飛んでたんだ。食われる前に仕留めた」と言った。

それから知明とカトキヨはバスに積まれていた大量のがらくたをキャンプ場の焼却炉で燃やした。立ち昇る煙の中に時々ぱちぱちと弾ける光源があったけれど、まったく正体不明であった。

しばらくあたりを探検し、川辺の木陰に寝ころんで背中を伸ばした。こういう舶来の密林では毒のある虫が心配だと知明は言ったけれど、いくら考えても予防策が浮かばなかったために、危険も存在し得なくなる道理であった。

夜になると焚き火を起こして、フライパンでステーキ肉を焼き、川で冷やしたビールを飲んだ。近くのキャンプ跡に誰かの残して行った粗塩が山ほどあったので、カトキヨがてきぱきとステーキ肉の半分を燻製にした。

ビールと一緒に飲むと頭の中がまろくなる木の実をカトキヨが粉末にして配った。三人は粉末を少しずつ舐めながらビールを飲んだ。

「――だからだ、鰻に戻ってだ、善意が裏目に出続ける同胞たちから逃げ続けるのが人間の一生なんだ。山の中みたいに川の中を逃げ続けて、それが海に出てしまうと波に、空では風に溶けてしまうんだ……確かに、自分のことを棚に上げないと、黙ってることなんかできるものじゃァないさ……」

としゃべっていた知明が、ふと正気に返ると、ビールの入ったマグカップからは太った麦が咲きこぼれ、ステーキはじっと突っ立って口に含んだ草を噛んでいた。穂野とカトキヨを見ると、二人とも銀色の長身痩躯な斜塔だった。

カトキヨもまた延々としゃべったけれど、知明と穂野が理解できたのは、涙は映画にひんぱんに映されるけれども尿は滅多に映されない、しかし本当は逆なのだということだけだった。

穂野は他に比類なき「くのいち忍法」をごろうじゃれと言うとおもむろに服を脱ぎ、驚くべき柔軟さで以て、開脚して身を屈めて自らの舌の先もて竜宮城の呼び鈴を掻い撫づる技を披露した。

知明とカトキヨは驚嘆の念を以て拍手した。前々からその忍術をダンゴムシと命名していた知明は讃美の念からこのたび術名をアルマジロとあらためた。カトキヨは畏怖と崇拝を込めて《一輪百合》の尊称を献上した。

麦がとっぽんと音を立ててマグカップの中に落ち、ステーキはフライパンに座り込んで美味しく焼けた。知明と穂野が肌色に戻った手を差し出したけれど、粉末は一日一回と答えてカトキヨは譲らなかった。

知明が急に後ろをふり返り、オヤッ久しぶりだなと言うと、カトキヨはなにか指に塗って知明の口に突っ込んだ。知明はしばらく空間を見つめていたけれど、人違いだったと言って向き直り、カトキヨにうながされて大量に水を飲んだ。

翌朝、三人がめいめい、野生化したミニトマトの群生からルビーのような高価な新種を、そうとは知らずに山ほどもぎ散らしている時のこと、なんの前触れもなく穂野が卵を見つけた。尋常ではない様子で呼ばれて知明が駆けつけると、卵を抱いて立っている穂野がいたのだった。

奥へ分け入って誰よりも多くミニトマトを収穫していたカトキヨは、遅れて駆けつけると卵を触り、しばらくじっと目をつむって、うん、死んでいないと言った。

「殻を破って生まれるところを見た男女には『刷込み』が起こって家長と乳母になる――生まれるところを三人で見たらどうなるか知ってるかい」

「知らない」と知明。

「わたしも知らない」と穂野。

カトキヨも知らないと言って卵を見つめた。

イミニズムにおける家長と乳母の事情を尋ねると、子どもは乳母と家長ではない人物に育てられるのが普通だが、それもある程度育ってからの話だと答えた。

それから、イミニアンは経済力がなくても卵をかならず拾う。だからイミニアンは卵をなかなか見つけられないのさ……。

ともあれ我々はまだこの卵を見捨てるほどにはシッカリしてないと言い、カトキヨは穂野から慎重に受け取って優しく抱きかかえ、バスに持って行った。

知明と穂野は見つめ合った。

どう思う、生まれるところを三人で見たり、一人で見たりした人はいない、環境の用意が整わなければ卵は割れないという、このタブー的な原則の真偽を確かめられるいい機会だ。なぜタブー的なのかを考えれば、もう答えはわかってるような真偽をさ。

だけどそんなことしたら、わたしたちもじつは誰かから実験されてたなんてことにならない? ぜんぶ台無しになるようなことに?

――まあ、その危険はあるが、とにかく、先が長くないかもしれないカトキヨに「刷込み」させるのはよくないよ。俺たちが家長と乳母になるなら、いっそイミニアンになってどこかの集落に行けばいい。カトキヨがいるからどうにかなるよ……賀谷と八代井とはぐれたことで、瓢藤が迎えに現れてこの旅を終わらせてくれる希望はほとんどなくなった。俺たちは既に行われるはずのない行為の中に生きている。慣性の車輪が倒れるまでは続く。目下のところ、カトキヨへの甚大な責任がある限り。一切が理解不能のままで。

うむむ……難しくってわかんないな。わたしたちもバスに乗らない?

乗ろうか。

そういうわけで車内を覗くと、カトキヨは卵を後方の座席に固定していた。すぐ生まれそうかいと知明が尋ねると、まだ当分先だろうと答えた。

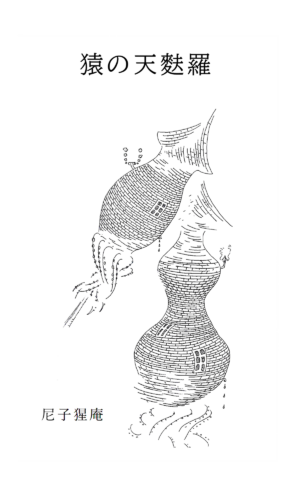

"猿の天麩羅 7"へのコメント 0件