梅雨のあいだに三十歳の誕生日を迎えて生涯最後の夏であった。この冬には奉祀の供物として死ぬる身の上であった。十年に一度の奉祀であった。三十歳になった供物が死ぬる奉祀であった。

昔々に鬼と先祖たちとのあいだで談判があり、さんざんすったもんだしたすえにようやく定まったとやら。その起源の真相を余は知らぬ。真相なんぞ何であるか。近代的事実崇拝の、ハナから蔑視的の粗探し、科学や理性への妄信によって代々の純朴なる心に守られて来た精神的建築を問答無用で凌駕したと信じて疑わぬ芋優越感、そのニヤニヤ顔と、正気を以て激昂する猿義憤は余にはない。「代々続く慣習」の「代々」に求められる長さは、せいぜい曽祖父くらいにまで遡れば余には立派な伝統である。ゆめゆめ個人が立ち向かうこと能わざる巨大の人類史である。

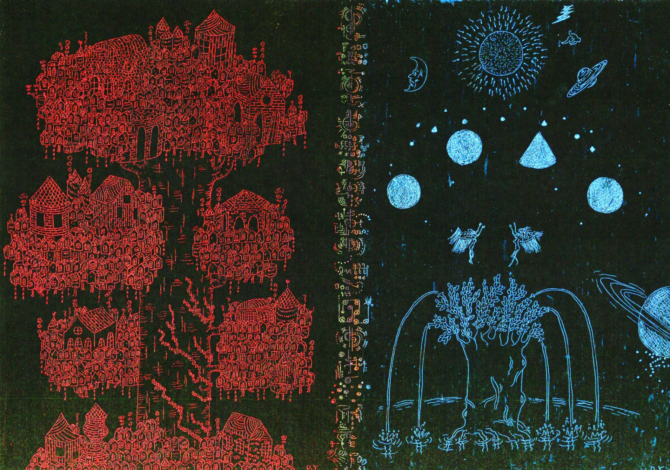

供物がきちんと奉祀に死ねばその魂は鬼の住む冥界へ到達し、そこで慰み物として十年間鬼と相撲を取る。それによって鬼に監禁せられている先祖代々の霊魂は責め苦を免れるというわけであるから供物がきちんと死ぬるか否かは天下分け目の関ヶ原。山奥の、霊験あらたかな滝に打たれているところへ、古今東西ごたまぜな神仏魑魅魍魎のたぐいぎっしり彫り込んだ丸太を落とし、頭に激突させて供物を死なせる奉祀である。

奉祀年の夏、十歳の児童を集めて行われる相撲大会に優勝した者が二十年後の供物となる。相撲大会に出られる星の下に生まれ合わせた余のおさなごころはワクワクし通しであった。稽古に余念なく暮らした。そして畏れ多くもおん賜るものをかたじけなくして、あたかも鬼神の憑依のごとしと讃えらるる活躍に優勝した。万物が善意のかたまりとなって余をつつんだ、我が生涯最良の日であった。

爾来余は幼いながら我が郷の貴族となって、ろくろく学ぶことも働くこともせず、たらふく食うて来、ぬくぬく寝て来、その他欲望だの生き甲斐だののくだらぬ方面も行き届いて何不自由なかった。

鬼が相撲を好むため、供物は児童期から相撲の強い人物が選ばれて、身体の盛衰と精神の盛衰の相交わった一種妥協的頂点なる三十歳に冥界へ送られ、そこで十年間の慰み物になる――……冥界の十年間は非常に短いと言い伝えられる。まだ相撲大会に出ぬ頃、がんぜない時分、冥界の十年はじつは永遠のように長いとどこかで聞いたことがあったが、誰が言ったのかどこで聞いたのか遂に不明であった。夢の中でのことであったかもしれぬ。ともあれ、左様な低級の惑いに乗る余ではない。

余がいよいよ相撲大会に臨む時、母よりも祖母よりも余を慈しみ、愛してくれていた姉が、こっそり「負けるんやで」と耳打ちした。この大不敬に対する余の憤慨は凄まじく、悔し涙に掻き暮れながら父へ告げ口した。姉は手ひどい折檻を受け、今でも顔に醜い傷痕が残っている。小さな女児の頃から器量よしと言われていた称賛はおもに目元へ贈られたものであったが、髪の生え際から皮膚が激しくひきつれて、左目だけひどい吊り目となった。目は心の鏡とやら。彼女の優しくおだやかなほんとうの気質を知らない者には一見してどのように映ずるであろう。これが初見と想像してみるに、あるいはたいそう二面性の強い、いや単に審美上の好悪において、妖怪のごとしと映るやるせなさ。

のちに調べてみたところ、遂に誰もはっきりとは打ち明けなんだが、おそらく、我が姉のような手弱女ごころは珍しくもなかった。然らば余の優勝も、誰それのこっそりした手抜きがあったればこそか、いや、左様な低級の惑いに乗る余ではない。

表を歩けば坊っちゃん坊っちゃんと呼びかけられて、しょっちゅう菓子・果物などもらっていた。善に従うこと流るるが如し、取り巻きの友人どもにも分けてやる、心優しき余であった。

さとおさのいない我が郷の政治的の権威は村議会の老人らにあるが、形而上的の権威は供物にある。村民たちは自ら供物に統べられる。嗚呼おれは三十の冬に死ぬけれど、先祖累代の救世主、そうでない百歳に万倍まさる、それに三十歳なんぞ永久に来ぬと思って暮らして来た。

歳月は、幼少期には一瞬々々が一々永遠であり、思春期には輪をかけて時間を超越していた。斯様な記憶今となってはすべてが他人くさいが、ただぼんやりと、三十歳を確かに待ち焦がれていたはずで、そしてやはりどこかで、三十歳は永久に来ぬと信じていた。

相撲大会優勝以降どっと増えた取り巻きで今もねんごろに残っているのは磐井だけであった。我が労働の最たる一つである散歩の道々、行く手にその巨大な後ろすがたを見つけ、声をかければ、もうふり返り方から嬉しげに、おうタクヤンと応ずる、少年期の名残漂う爽やかさ。

彼は祖父を手伝って、奉祀で供物のドタマに落とす丸太へ神仏魑魅魍魎を彫るのがなりわいの男であった。(まあ郷に一般の半農で、田畑や食用鯉の養殖なんぞもやっていたけれど、そんなものは彼でなくともできることであり、彼がやらなんだらほかの誰かがやることであるからして、なりわいとは言えぬ。)えらい大食漢で、今では彼のほうが遥かに大柄であり、相撲もだんぜん強いに違いなかったけれど、生来が気の優しいタチなため勝ち負けのたぐいに向かず、厳めしい顔面をいつもにこにこと笑み崩し、わがまま放題の余に逆らうことはなかった。

対する余は、急ぎ過ぎた成長に息切れのした諸細胞の疲弊の直撃を受け、成人しても小柄で、童顔で、声は甲高く、麒麟も老いぬれば駑馬に劣りて、十歳の頃の逞しさはどこへやら、今では一般に比べて何もかも小さく、隅々まで子どもっぽかった。

磐井のほかで昵懇であった友人どもは、進学やら就職やら結婚やらを口実に、鼬の道切りを決め込んで、郷をすら出て行ってしまった者も少なくなかった。残っている者もいるにはいたけれど、もはやそれぞれの人生に引き上げていた。

古色蒼然たる我が郷も近代化の波を防ぎ切れず、漸進的の態度にもせよ外部との同調に踏み切ったのは村議会苦渋の決断であった。これ以上延び延びにすれば、何といっても国家怒涛の大腐敗、抜きん出てしまって隠し切ること能わず、あまりに仙境めいて逆に広く世人の知るところとなり、奉祀の露顕、その残酷さに仰天した芋世論からの人道的糾弾は避けがたく、一病息災の天理を理解し得ぬ一文惜しみの百失いなる石頭どもに猿改革を強いられて、青柿が熟柿弔う最後の大文明も遂に廃れ、郷愁あふるる霊界との断絶を余儀なくされたに相違ない。

けれどもいったん踏み切れば漸進的の叶わざるが近代化の本性、鉈を貸して山を伐らるるが開化の本然。それが余の生涯のあいだに訪れたことは返す返すも残念であった。

今では郷の人々にとって、奉祀なんぞはその時になったら否応なしに気持ちを切り替え、ボンヤリと演技的の心でやればよいのであって、平生は禁忌とすらするべき暗黙の了解となり果てた。

とりわけここ数年のうちに恐るべき速さで流布浸透した村民の心境の激変であった。

このまま行けば廃止必定の観弱からず、今はまだ十年に一度くらいのことに口角泡を飛ばすこともあるまいの余裕も、心境激変以来最初の供物たる余の血しぶきを目の当たりにすれば、電子レンジに加熱せられた餅のごとく、きつね色なる焦げ目の醍醐味も知らずして、一気呵成の膨張を呈し、急転直下の雪崩が起きぬか、取り返しのつかぬ自壊に走らぬか、嗚呼居ても立ってもおられぬそわそわした心地、憂国愁嘆の三昧境にしばし耽って、不出来なるおつむりがほどよく疲れると、おのが無力を呪うて自暴自棄なる大欠伸。

"生贄物語 1"へのコメント 0件