XIII そして、七日目の海にいる

「空と海の違い、わかる?」

彼女が問う。

わたしの前には、裸の少女がいた。

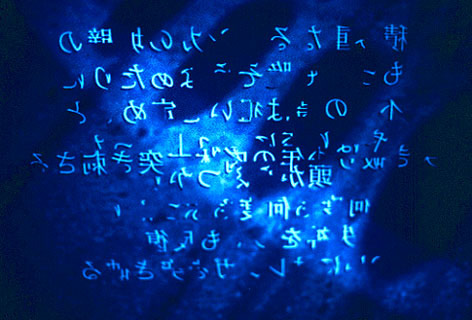

どこからか射し込む光が大きく丸く拡散し、わたしと彼女は仮想された青いドームの中央に浮かんでいた。少女の蝋燭のように白く透き通った肌は、散らばる青い光を吸い取って、表皮に隈無く滲ませるからいっそう青白く血の気が失せる。対して髪と瞳は抗うように黒い。長いまっすぐの髪は肩で前と後ろに振り分けられて、小さな乳房の下まで届く。後ろはもっと長いのかもしれない。黒い虹彩に穿たれた小さな小さな瞳孔は、無限の深さを宿したブラックホールだ。目にするもの何もかもを吸い込んでしまいそうだった。そして、その分だけ生気がない。

十三歳、十四歳……それとも十二歳くらいかな。

わたしは彼女の年齢を値踏みする。

細い肩、腰、まだまだ脂肪のついていない骨の浮き出た肋と脚。子供ではないけれど、大人でもない身体。ヒトとしての存在が最も希薄な時期の身体。蝋人形のように見えるのは、彼女の肌を覆った細かくて柔らかな産毛のせいなのかもしれない。青い光を吸い取るように見えるのは、しなやかな毛先が青い光を弾いているせいなのかもしれない。すうっとした細い顎や切れ長の目、小さな鼻、薄いピンクの唇、少し横に張り出した柔らかそうな耳……そのひとつひとつに大人の兆しを孕んでいる。堅い蕾が緩みだしている。

彼女とわたしは、お互いどんなにに腕を伸ばしても、指先さえ触れることができない程度に離れていた。それは微妙な距離感だ。わたしがどんなに彼女の瞳や唇に視点を合わせても、その白い肢体がどうしても目に映る。滑らかな肌、小さく膨らんだ乳房、細い手脚。わたしはなんだか気不味くて、落ち着きなくふらふらと視線を泳がせる。それは恥ずかしいとか、照れくさいとか、そんな純情な気持ちではない。じろじろ見るのは失礼だとか、はしたないとか、彼女に対する気遣いや礼儀なんてものでもない。敢えていうなら、見てはいけないものを無理矢理見せられてしまった焦燥と悔恨だ。だからといって、少女の裸体が目も当てられぬほど醜いわけではない。むしろ、きれいだ。とても可愛らしい。華奢で可恋で美しい。その眉目麗しさこそがわたしを戸惑わせているのかもしれない。わたしは、自分の中に渦巻くいろいろな感情や欲望を白々誤魔化し、平静を装って目を反らす。

それに比べて、彼女はあまりに自然だ。

彼女は頬を赤らめるでもなく、それが当然の如く一糸纏わぬ姿をさらしている。きっとわたしが同性だとか、異性だとかも関係なく、彼女はただ自分自身があるように、ごくごく当たり前にそこにいる。

彼女が裸でいる以上、きっとわたしも裸なのだとは直感していた。でも、それを確かめたいとは思わない。むしろ自分の身体が目に映らぬよう首をわずか仰向けて、視線は彼女の周辺に泳がせておく。

わたしの身体は、彼女のように華奢でも可恋でもない。

見苦しいほどではないと自負するが、可愛らしくも美しくもない。

もっとも今更自分の身体の見栄えを気にしたところで、それを映すのは蝋細工のような少女の黒い瞳ばかりだ。

それに、ここでは全てがわたしの匙加減ひとつなのだ。わたしが彼女と同じ華奢な身体を求めるのなら、それは叶うに違いない。だが、わたしは知らないうちにわたしを裏切る。わたしはわたしに理解できないことをする。わたしはそれを知っている。自分自身の本当の意志など信頼に値しないことを知っている。美麗な八頭身のプロポーションを想像しながら、マンガのような三頭身を平気で描く。だいたいね、わたしは美術なんて得意じゃないから、頭の中で絶世の美女を思い浮かべたとしてもそれを上手に形にできない。

とにかく自分の肉体などに関心はない。わたしは自分の身体を見たくもないし、掌で撫で回したりもしない。見てはいけない、見るものじゃない、触ってはいけない、触るものじゃないと、誰かが――きっとどこかのわたしが警告している。

「わかる? 空と海の違い」

少女がもう一度問う。

わたしは彼女の問よりも、彼女に問いかけられていることに意識を奪われる。

絹糸のように柔らかく滑らかに紡がれたその声が背筋を舐める。ぞくぞくとした身震いに自我が希薄になってゆく。思考が足踏みする間、問いの意図も意味も捕まえ損ね、わたしの意識がぽかんと宙吊りになる。

あの、もう一度……私は彼女の言葉が聞こえなかったふりをする。

空と海との違い、わかる?

彼女の表情を捕捉できない。表情だけではないのかな……ときどき軽く握る細い指の生えた掌、わずかに傾ける頸、ゆっくりとした瞬き……ささやかな仕草も含めて、彼女の存在を取り逃す。だから、言葉は聞こえても、それは遠くで揺れる葉擦れの音と違いがなく、たちまち景色の一部になってしまう。

酷く居心地が悪い。

わたしはきっと魚に倣い口をぱくぱくさせていた。おたおたと、おろおろと、頼りない顔をしていたのだろう。所在なくただ青いばかりで変わり映えのしない景色のあちこちに何かを探すような素振りでもしていたのだろう。

少女はわたしをしげしげ眺めて面白そうに微笑んだ――ような気がした。

それは、わたしによって描き出された彼女の微笑みだ。

わたしはその笑顔をもどかしく思う。

彼女の顔は、少女の姿は、誰かのようで誰かではなく、誰ものようで誰でもない。

個性だとか特徴だとかがないわけでもないのに、それがひとつに集約できない。

頭はきれいな卵形で、整った顔立ちをしているのはわかる。細い手足や華奢で可愛らしい身体もわかる。目や鼻や、乳房や指や、ひとつひとつの造作はとても精緻に思い描くことができる。だが、その全貌がつかめない。彼女の姿全体を捉えようとした瞬間に細部が雲ってぼやけてしまう。それは光学的な現象ではなく、わたしの知覚的な問題として。

だから、結局、わたしは彼女が誰だかわからない。

きっとわたしは彼女を知っている。縁が浅いか深いかは別にして、必ず彼女を知っている。そうでなければ、こんな場所でわたしの前に現れるはずがないのだ。

忘れてはいけない。

ここはわたしの海なのだ。

ならば、少女が誰でもないのは、わたしの都合に違いない。

「空と海の違い、わかる?」

彼女は、同じ問を根気よく繰り返す。わたしはそれをこれまでも、数え切れないほど聞いてきた。

十の積み重ねがやっと一になる、そんなルールだったかしら。

だったらね――。

少女にとって、わたしはいったい誰なのだろう。彼女にとってわたしとの関係はどんな色や形をしているのだろう。彼女の目に、わたしの姿はどう映っているのだろう。全く以て余計な思索だ。そんな疑問に意味などない。それがわかるはずもなく、わかったとしても、彼女の目に映るわたしの目には、やっぱり彼女が映っているんだろうか、とか、それは本当にわたしで彼女なんだろうか、などと同類の疑問を入れ子にいくつもつくり出すばかりで、正解だとか解決だとか終点だとか打ち止めだとかに辿り着くことなど絶対ない。無間ならぬ無限の地獄は実は夢幻でわたしに甘美な香りを嗅がせる。つまりは、この一瞬をできる限り引き延ばしたいがための方便なのだ。

そんなわたしの思惑を見透かしたように少女が頸を傾げる。

「こんにちは」

わたしは彼女に挨拶をする。

わたしの声は聞き慣れたいつもと同じ声だ。

「こんにちは?」

少女が不思議そうに繰り返す。それは、呆れた声だった。うんざりしたように青く仄暗い光を揺らす。

「そんなことよりね、空と海」

つまらな答えはお断りよ、と、少女の穏やかな目が冷たく囁く。

ごめんね……わたしにはわからないな。

ふうん。

これは、つまらない?

まあまあ、つまらない。

空は空色、海は海色。

つまらない。

空には風が吹き、海には波が寄せる。

かなりつまらない。

空には鳥が飛び、海には魚が泳ぐ。空は男で、海は女……。

すごく、すごく、つまらない。

そうだね――そんなことは誰でも知っている。こんなのは全部後付けだ。鳥が翼を広げたから空になったんじゃない。波がうねるから海になったんじゃない。空は最初から空だった。海だって同じだ。彼女が求めているのは言葉遊びの答えではない。

少女は目を閉じ、遠い昔を思い出すかのように静かに語る。

私はね、ここがどこだか知りたいだけなの。

ずいぶん長いこと、ここにいるような気がする。ここはずっと海の中だと思っていたけれど、本当は海の中になんて潜ったことがないから本物と比べてみることもできない。私はね、海の中がどんな色をしているのかなんて本当は知らない。絵本に描かれる海は青かった。青の中を赤、オレンジ、黄色、色とりどりの魚が群をなして泳いでいた。ピンクの珊瑚がたくさん並ぶ。その隙間を縫うように縞々の小さな魚が行き交うの。気持ち悪いくらいに鮮やかなヒトデやイソギンチャクが灰色の岩に貼り付いていた。私が描ける海なんてその程度なの。だから青の中にいて、ここが海だと思ったの。ここは、海だ。私の海だ。でも水の冷たさも感じない。息なんてできないはずなのに息苦しくない。お魚みたいな影はたくさん見たわ。でも、それが本当にお魚なのかはわからない。深い海で泳ぐお魚なんて映像の中でしか見たことないもの。私はここが海だと自分勝手にただ思う。だから、向こうでちらちら泳ぐのはきっとお魚。それでいい。だから、海。それでいい。

でもね、もしここが空だとしたら、私も空だと思えるのかな。私はやっぱりお空を飛んだことなんてないのです。大気の冷たさや風の激しさも知らないのです。鳥の名前だってよく知らない。私はただ雲ひとつない空にぽっかり浮かんで、翼がないからどこにもゆけず、風をはらむほど身体も大きくないから、風にも乗れず、ただ青の中に閉じ込められて置いてきぼりになっているだけ。

ときどきね、あなたのように現れる誰かがいるの。

きっと私はあなたのことを知っている。これまでに現れた誰かのことも知っている。でもね、ここは夢の中みたいなものだから、今朝食べた朝ご飯の献立だってどこかに置き去りにして思い出せない。だから、あなたのことも今は知らない。誰かのことも今は知らない。

私はね、ここがどこだか知りたいだけなの。

でも、きっとそれは嘘。

答えがないから、こんな疑問をひねり出す。

答えが欲しい。でも、本当に欲しいわけじゃない。

答えなんていらなくなくは、なくはない……ない。

少女は絹糸の声で言葉を綾取る。

ねえ、あなたには、わたしが誰に見えてるのかしら。

わたしは少女に問うてみたけど、たぶんわたしの問いなんて届かない。

だからね、私は空と海の違いを訊ねるの。昔はね、空と海なんて区別はなかった。そんなことは知っているわよね。きっと、もう、お話ししたわよね。それは空でも海でもなかったの。分かれてしまった理由は知らない。私が知っているのは世界の半分が、力ずくで離れていったこと。後の半分が、必死で追いすがろうとしていたこと。そして離れていった方が空になったこと。海は一緒に連れて行ってもらえなかった世界の片割れだということ。だから、空と海にそんなに違いは無かったはずなのに、長い時間が過ぎるうち、空は風を孕み、海は波を抱きかかえ、歪んだシンメトリーを描きながらお互い向かい合ったまま、近づくこともなく、遠ざかることもない。

裸の少女は彼女自身が織り上げた透明な言葉を纏う。

その裾がゆらゆら揺れる。

波に揺れる。

風に揺れる。

空の蒼さと海の碧さはもともと同じなの。だからね、空と海の違いなんて本当は誰も答えられないの。わかってるの。私がどんなにお喋りしても、誰かがどんなに答えてくれても、ちっとも前には進まない。同じ所をただゆらゆらと漂うだけ……そうね、沈まないだけ、落ちてゆかないだけ、まだましかもね。

ねえ、高い高い空を飛んでみたいとは思わない?

深い深い海に潜りたいとは?

空を飛ぶってどんな感じなのかしら?

海の中を漂うのは楽しいことなのかしら?

空はどこ?

海はどこ?

ここはどこ?

つまり、彼女は空に焦がれる海なのだ。だから、今ここが認められない。

彼女は透き通った言葉の織物にその身を隠すと、魔術のように姿を消した。同時に無数の細長い紫が散り、虹色の残像が渦を巻く。その幻にわたしは潮の匂いを思い出す。鼻の奥から喉に渡って塩辛い痛みを感じるの……。

彼女の側には彼がいた。

彼女は大きな溜息をつく。

彼女は彼に頭を寄せて、耳元で囁いた。

「やっと、あなたに追いついた」

彼には、それが遠く彼方の水面で跳んだ、小さな魚の飛沫の音のようだった。彼は目の前のぼんやりとした影に目を凝らす。

ぼくは夢の中でまた夢でも見ているのかな――彼は誰に話しかけるでもなく、しかし、誰かに話しかけるように独りごちる。

「もう、朝ご飯、作ってあげないわよ」

え、あ、それは困るな……気がつくと、隣にいる彼女は水着姿だった。

やあ……おはよう?

うん、おはよう、でいいのかな。

彼は青い海の中を漂っている。夢から覚めたのか別の夢に落ちたのか。周りは相も変わらず、ただひたすらの青。さっきまで誰かと話をしていたようだ。誰かの話を聞いていたようだ。なんとなくそんな記憶を引きずっているのだけれど、突然位相が変わってしまった。積み重なっていた感情も、堂々巡りで終わりのないいくつかの思索も、どこかへしまい込まれてしまったのか、置き忘れてきたのか、誰かに奪取されたのか。

彼女が彼の前に立つ。

セパレートの白い水着がほんのり青く染まって、白をいよいよ白く感じる。

どう?

彼女がその場でくるりと回る。

似合うかな? 昨日の帰りに買ってきたんだ。

うん、とってもいいよ。

本当に?

本当に。

もし仮にわたしがね、赤いワンピースの水着を着ていても、あなたはきっと同じように答えるんだろうな――とってもいいよって。

さあ、それはどうかなぁ。だいたい君がわざわざ似合いもしない水着なんて買ってはこないし、それを見せようなんてしないでしょ。

確かにその通りだけどね。

それりよも、さあ。

それよりも、って、わたしの水着よりも大事なことがあるとでも?

彼女は意地悪な冷たい瞳で彼を睨む。もちろん、いつもの戯れだ。

いや、きみの水着より大事なことは、そうそうないよ。

そうそうね――つまり、少しはあるってことか。

いやいや、そういう意味じゃなくってね――彼がしどろもどろで釈明すれば、彼女はその言い訳の端々に綻びを見つけて彼の揚げ足をとる。これもまた、ひとつの儀式だ。

で、それよりも?

きみは、ここがどこだか知ってる?

彼女は不敵な顔で笑う。

「知らないわよ。」

わたしはあなたについてきただけ。わたしひとりじゃ、こんなところまで来られない。たぶん、あなたがわたしを引っ張り込んだのよ。あなたが望まないなら、わたしはいない。まあ、嬉しくは思うわよ。あなたは、すっかりこの青い海に囚われてしまったんだから。ねえ、気が付いていないようだから、正直に言ってあげるけど、あなたの顔つき、ずいぶんお魚めいてきた。それにね、わたしの脚もね、ほら……。

彼女は彼の目の前に、両足を揃えてさしだした。

少し虹色に光っている。

ほら、なんだか鱗が生えてきそうでしょ。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (7/7)"へのコメント 0件