XII 朝食、そして夕食: TUNA

『朝食はサンドイッチを作っておきました。

今朝もあなたは遅いような気がしたので、冷めても美味しくいただけるよう。

でも、少しだけオーブントースターにかけるといいかな。

コーヒーくらいは自分で淹れてね。

昨日と同じように出掛ける時間まであなたの眠っている横で目を醒ますのを待っていたけど、まるで目覚める気配がありません。きっと、あの夢の中にまだいるんでしょうね。昨日みたいに苦しそうな表情は、もう見かけませんでした。青い海の中を上手に泳げるようになったのでしょうか。

わたし、ちょっと不安なんだけどね。

また今夜、聞かせて下さい。』

こんにちは、と、声がした。

それは震えていた。声ではなく音が震えていた。安っぽいスピーカーから鳴る許容出力を超えた音のように割れていた。できの悪い糸電話のように音が籠もり、チューニングの安定しないラジオのように聞きづらい。

声のする方向はよくわからなかったが、ぼくは適当にあたりをつけて水を掻き、ゆっくり、慎重に、移動してみる。たぶん、その声の主が誰なのかを確かめたかったんだ。

こんにちは。

オブラートが一枚剥がれたように、さっきよりは少しだけはっきり聞こえたような気がした。そしてぼくは移動する方向を修正した。

そうだった、これは夢だった。

泳ぎながらぼくは気がついた。

もう何日も続けて見ている夢の続き、あるいはバリエーションのひとつ。

夢の中で夢だと気がつくってどうなんだろう。

眠っているぼくと、目覚めているぼくが入り交じったのかもしれない。

自然に泳いでいる自分が不思議だった。

そんなことを感じたのも目覚めたぼくが、どこかにいたからだ。

一度はまるで身動きできなかったのに、今日は身体がとても軽やかだ。それに水の中なのに全く苦しくない。もうまるで溺れる気がしない。そもそも呼吸している感覚がない。これまだって同じだったのかもしれないけれど、ぼくはやっと自覚した。なにひとつ疑問を感じていなかった。

夢は記憶の中にある。記憶の断片をつなぎ合わせたり、改変したりして風景と出来事を作り出す。そもそも思い出の中で呼吸など必要ない。昨日も、一昨日もその前も、苦しくなって目を覚ましたがそれは本当に溺れたわけではない。ただの記憶としての苦しみだ。過去に溺れたことはないけれど、溺れそうになったことはある。立てば胸までほどの深さしかない海だったかな……子供の頃だ。どこかの海だった。両親と海水浴に行ったときかな、それとも、友達と? 細かいことは覚えていない。水中に潜っていたとき息が続かなくなって、鼻から海水を少し吸い込んでしまった。ひどく慌てた。溺れると思った。夢中で藻掻いたことだけを覚えている。そのときの苦しみが二倍にも三倍にも大袈裟にアレンジされて、夢の中で再現された。だが、夢の中で夢だとわかってしまえば怖くない。突然苦しみが蘇るかもしれないけれど、それで死んでしまうわけではない。ただ、あっちの世界、つまりは現実に吐き出されるだけだ。

目覚めている側のぼくは、余裕に満ちていた。

この夢を楽しんでさえいた。

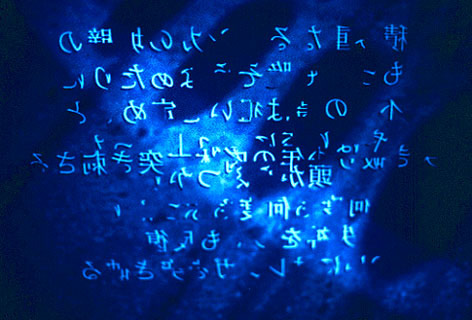

今日は何だか全てが明るい。真っ青の海は晴れた空のような色をしている。斑もなく揺らぎもなく、滑らかで位置の定まらない青に包まれている。ぼくは引力からも重力からも切り離されて、風船のように頼りなげに、限りなく広い青空を漂っているのかもしれない。そんな錯覚をする。でも、やはり纏わりつくのは水の如き仄かに粘り気のある抵抗だ。風のようにぼくの身体を弄ばない。

こんにちは。

声が近くになる。鮮明になる。大きな声ではない。むしろ囁くように弱々しい、細い絹糸のような女性の声だ。

えっと、君は誰かな?

ぼくは声のする方に向かって呼び掛けた。

ああ、海の中なのに声が出る――それが当然のことなのか、それとも意外なことなのかがぼくにはわからなかった。

腕も頬も、海を感じている。

海だと思うと水が冷たいし、潮が香る。

だが、息もしていないのに喉を震わせ声を出す。

もし、本物の水の中なら、たとえ喉を震わせたところで口の先から声など出ない。僕らの口腔咽喉は、空気を引っ掻くことはできても水を細かく揺さぶることはできないはずだ。口先で水に呑まれてゴボゴボと肺に残った空気で泡を吐くだけだ。だいたい水は音を伝えにくい。これは世界の理の問題か、あるいはぼくの身体の仕組みが変化したのか――なんて、ついついまともに考えてしまう。油断をするとそこが夢だと忘れてしまう。

聞こえないかな、ぼくの声?

君の言葉はちゃんと届いているよ。

ぼくは喋るのが少し楽しくなった。

もしも聞こえていたら返事をしてよ。ぼくは君とお話ししたいんだ。君はどうしてぼくに挨拶をする? 君はどうしてここにいる。もしも、ここがぼくの夢なら、君はぼくの知っている誰かなのかな?

どれだけ時間が経ったのか――ぼくは時間を止めて彼女の返事を待っていたんだ。一秒後だか、十分後だか、一時間後だとか、そんなことにじりじりしても詮ないことだ。

聞こえているわ、と、まだ声は震えている。

どこを見てるの?

呆れたような口調に幼さを感じる。

肩の後ろからだった。

ぼくは腰を捻り、その惰性で身体の向きを変える。

手が届きそうで届かないところに少女がいた。

少女が裸で立っているように浮いていた。

――ぼくは中学生のようにどぎまぎしたんだ。

彼女は、ダイニングテーブルの向かい側で頬杖をつき、訝しげな目をする。

それは昨日の声の主?

さあ、どうだろう。

ちなみにその女の子って、どんな子だったのかしら?

うん、それなんだけどね、よくわからないんだよ。視界はとても良好で揺らぎも陰りも全くないのに、彼女の姿が捕捉できない……ちょっと違うのかな。その顔つきや体つきがわからないわけではないんだ。ぼくの網膜にはその子の姿がはっきり映っているはずなのに、どうもぼくの意識がそれをとらえきれない、みたい、なのかな。何かが邪魔をしているのか、それとも……そうだなコードが違うのかな。あるいは、辞書が不完全で翻訳できない――そんな感じかもしれない。でもね、子供というほど幼くはなかったよ。かといって、大人というほど成熟してもいなかったかな。

ふうん……。

彼女は眉を顰める。

もしかして、わたしに遠慮してる? それともあなた流の照れ隠し?

いや、本当に。

彼はコーヒーを啜る。テーブルには食事の終わった器がまだ並んでいる。

彼女が帰る頃を見計らい、キッチンに入るのが彼の日常だ。

帰宅の時間は不規則だけれど、何かしらの形で彼女から連絡が入る。とは言っても特に何時に帰るとか知らされるわけではない。ただ、帰宅途中、携帯のカメラで撮ったちょっとしたスナップをメッセージも添えずに送ってくる。たった一枚きりのこともあれば、四枚五枚と続けて送ってくることもある。彼の個人的なアドレスに宛てることもあるし、特に誰へというわけでもなくSNSにアップロードすることもある。写っている対象もまちまちだ。駅のホームの点字タイル、歩きながら撮ったせいでぶれぶれにぶれた改札口。鼻に黒い斑がある白い猫、逃げてゆく後ろ姿の黒い猫。スーパーマーケットの看板、自分の手、靴先、街灯に伸びる自分自身の長い影。

彼女にとって、そんな写真の全ては犬のマーキングと大差ない。

ううん、マーキングほどの意味も無いわね……まあ、なんとなく。

時には短い言葉だけのメッセージや書き込み――。

『紫陽花、紫』

『歩道、横断?』

『あした、くものす』

『犬犬猫猫猫こ猫犬雀め』

『火曜日、木曜火』

『銅鑼言図』

何を見て、何を考えたのか他人には理解できない走り書きのメモみたいなもので、誤字や変換ミスなど直しもしないから、その意図するところは彼女自身にしかわからない。

そうね……わたしにすらときどき意味不明ね。

彼はそんななんとなくの写真だとか、結びつける意味すら失われているかもしれない文字の羅列を眺めながら、彼女の帰る時刻を予測する。

まあまあ、当たる。

彼らは夕食も原則一緒に摂ることになっている。

互いの都合でそうはいかないときもはしょっちゅうあるが、原則は原則だ。

彼は、彼女の帰宅に合わせ、夕食の準備を始める。

今日はトマトとツナのスパゲティ。サラダ風にしてみた。

トマトを細かく刻みオリーブオイルでさっと火を通し、彼女が今朝のサンドイッチで使ったツナの余りを入れる。火を止めて、ツナが細かくほぐれすぎないようにざっくりと混ぜ、塩と胡椒で味を調える。

彼の予想では、ちょうどパスタが茹であがる頃、彼女が帰ってくるはずだ。

仕上げはそれから。

大きめのお皿にレタスを何重にも敷いて、ソースを絡めたパスタをのせる。ボイルしたブロッコリーと黄色いパプリカのマリネを端に飾り付け、パセリをぱらぱらと振りかける。サイドメニューは特にない。

彼女は出されたものは何でも食べる。彼は彼女から食べ物の好き嫌いを聞いたことがない。朝食をこだわってつくっている割に、朝晩同じメニューだとしても決して文句は言わない。お昼に何を食べたかも聞かなければ言わない。遠慮しているわけではなく、まったくもって気にしていないようだ。

食事は朝、昼、晩と不連続なの。それぞれで完結してるの。食べたら忘れる。わたしはそのとき、あなたに食べさせたいものをつくる。あなたはわたしに食べさせたいものをつくる。そこにたとえ悪意があっても構わない。善意も悪意も愛情も憎悪も、全部料理の味付けよ。

――それで?

ん?

その女の子をあなたはどうしたの? だって裸だったんでしょう?

いや、どうもしないよ。

へぇ……と、彼女は眉間に皺を寄せて、キラキラした目で睨んでみせる。

どうもしないって、それって男としてどうなのよ。

彼女の口角が不気味に上がる。

いや、そうじゃなくてね……幼くなくはないといっても、ぼくからすれば子供じゃないか。僕にはそういう趣味ないし……それにね、どんなに手を伸ばしても届かなかったんだ。ぼくにはどうにもできなかったよ。

手が届かなかったんだ。

うん。

どうにもできなかったんだ。

うん、そうそう。

つまり、それはどうにかしようとは思ったってことね。

あれ、そうか……どう足掻いても、彼が負けるシナリオだ。

でもね、と、それでも言い訳がましく彼は抵抗する。

少女の顔だってよくわからないんだ。目が醒めて忘れてしまったんじゃない。夢の中でもとらえることができなかった。それは誰でもあるようで、誰でもないようで。ある瞬間は、君のようでもあったんだよ。

彼女は勝ち誇ったように彼を見つめる。

少女の身体にわたしの顔、ね……。

あなた、わたしにそんな妄想抱いていたの?

ページ: 1 2

"七日で魚になる (6/7)"へのコメント 0件