VI 朝食: SILLAGO

今日も見た?

彼女はキッチンでフライパンを前にしていた。

彼が起きてきた気配を背中で感じる。

彼は返事もせずに、いつもの席につく。

なんのことかな、と、彼はとぼける。

夢に決まってるでしょ、青い海の夢。

ぼくの夢、気になるの?

二日も続けて同じような話聞かされたからね、気にならないと言ったら嘘になるかな。むしろいつまで続くのか、ちょっと楽しみになってきた。

三日も続けて、同じような夢なんて見ると思うかい? 二日続いたことだって珍しいんだからね。

でも、見たんでしょ。

彼は、悔しそうに返事する。

見た。

何かいた?

いた。

彼女はジリジリ音をたてるフライパンの傍らで、鼻歌交じりだ。ボウルに野菜を盛りつけ、彼が話し始めるのを待っている。彼は、天の邪鬼な性格が頭をもたげ、無言の催促にちょっと気持ちが削がれてしまう。でもその一方で話さずにはいられない。フライパンの音に倣って心臓辺りをジリジリさせる。

今日の朝食は何かなぁ……。

彼はとりあえず話をはぐらかし、彼女の誘いに抵抗してみる。

朝のメニューを気にするなんて、全然あなたらしくないわよ。

ビネガーにオリーブオイルを混ぜ合わせ、軽く胡椒を振りながら彼女はニヤニヤしているが、彼の場所からは見えない。

確かに彼は、皿がテーブルに並ぶまで、料理の内容を聞かないし、キッチンの彼女の作業を無理矢理覗いたりもしない。それは、決して食事や料理に興味がないわけではなく、むしろその逆なのだ。彼自身も、彼女が出掛けた後には自分のための昼食や、彼女の帰宅に会わせた夕食をつくるのだから、一日のうち、キッチンに立つ時間は合計すれば彼の方が長い。彼なりに料理や調理の研究もしている。その割に、腕前はそれほどでもないのだけれど、なるべく美味しくする工夫はしている。だから、料理をする人間の気持ちがわかるのだと勝手に自負していたりもする。自分自身がそうであるように、彼女には彼女なりのこだわりがあるはずだから、あまり干渉したくはない。作業する彼女の後姿とときどき手にする食材を垣間見て、鍋やフライパンの奏でる音色を朝の音楽のように聞きながら、彼女の料理を想像する。それがひとつの楽しみなのだ。

きみは意地が悪い。

そうね、わたしは昔から意地悪よ、知ってるでしょ。その代わりあなたなんてへそ曲がりじゃない。

彼女がフライパンから鳥の子色の物体を引き上げている。天ぷら? フリッター?

あれは何かな……彼はちょっと気になりながら、ああ言えばこう言う彼女にたじたじとして、上手い返しが見つからない。

なんだか苦しまぎれだなあと思いつつ、なるべく素っ気なく――きみ、本当に聞きたいの?

もちろん、と、間髪入れない彼女に彼はすっかり調子を崩す。

ぼくが話したそうなのを察して、聞きたくもない話に付き合おうとしてくれてるだけじゃない? 朝の支度の忙しいときにわけのわからない話なんかしないで欲しいって思ってるんじゃないの? あるいは、ぼくのへそ曲がりな性格を利用して、わざと聞きたいなんてねだっているんじゃないのかな? そうすればぼくが黙るんじゃないかって。

好きよ、そういう軽く屈折してるところ。まあ、話したくないんならわたしは別に構わないけど。

話したくないわけじゃないけどね……。

彼は目を閉じ、まだ記憶に残る夢にダイブする。

どうも続きではないらしい。

続きじゃないの?

続きというより、ぼくは同じことを繰り返しているみたいなんだよ。目覚めているぼくの〝また〟とは違う意味でやっぱり〝まただ〟と思ったけれど、夢の中のぼく自身は青い海を、ぼくが海だと感じているのとは違う意識で海だと感じているようだった。もしかすると一日目の夢の中でも、あ、まただ、なんて思ったのかもしれないけれど、あっという間に溺れそうになったから、目覚めたぼくは、そんなことを覚えている暇すらなかったのかもしれないね。どうやら夢から覚めてしまうと、夢の中でひしひし感じていた感覚や認識は失われてしまうみたいだ。結局ぼくは、目覚めた現実の感覚にただ翻訳しているだけなんだ。

ふうん。それ、ちょっと面白いかも。ある意味、あなたらしいインテリジェンスね。

ぼくは何かを探しながら、不器用に泳いでいたんだ。藻掻いているのは昨日の夢とたいして違わないけど、自分の身体が自由にならないだとか、上も下もわからないだとか、そんなもどかしさがなくなっていた。いや、もどかしいには違いないのだけど、夢の中のぼくはそんなこと既にすっかり受け入れていたんだ。それは、こうして目覚めているときにいくらジャンプしたところで飛び立つことが出ないのと同じなんだ。自分にできる限界をぼくは知っている。青い海の中での理をぼくはすっかり理解していて、できないことはできないとわかっている。だから、潮の流れに流されても、水の粘り気に軽く振り向くことができなくても、それが自然なんだ。昨日までの目覚めたぼくは、夢の中での摂理と目覚めた後の物理学を混同させて戸惑っていたのかもしれない。客観的な座標軸なんてそもそもあり得ないんだよ。やっぱりぼくが中心で、どうしようもなくぼくが原点なんだ。それを確信していた。それが間に合わせの自己暗示みたいな錯覚なんかじゃないことを知っていた。ぼくは青い海の中で藻掻くけど、その結果、移動したところでぼくの座標が変わるのではなく、ぼくのバタ足や掻き手に海そのものが動くんだ。

彼女がスプーンとフォークの入ったバスケットを持ってくる。

なあに、そのなんちゃって相対性理論的なペダンティックは。それとも、素朴な天動説的ノスタルジーかしら。

そんなことは夢の中のぼくに聞いてほしいな。

そうね、あなたの夢の中に入り込んで行けたら面白いのに。あなたの周りでわたしは人魚のようにすいすい泳ぐのよ。そして、天動説の正しさを証明してあげる。

彼は、彼女が人魚になった姿を想像し、それはそれで見てみたいと思う。

彼女はテーブルの真ん中にサラダボウルを置く。サラダ菜がたっぷり盛られたところに、玉葱と貝割れがあしらわれて、トッピングには削り節がちりばめられている。醤油で仕上げたドレッシングをさらさらかけると、削り節がちりちり踊る。

それで、昨日の秋刀魚擬きも出てきたの?

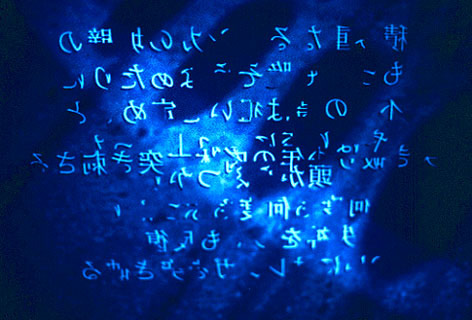

ああ、秋刀魚擬きね、出てきたよ。最初はぼくの身体の周りをすり抜けて、身体の自由が制限されたぼくをからかっているみたいだったけど、からかわれてるなんて思うのも、目覚めたぼくの自意識のせいかもしれないね。ぼくはしばらくその青白い影が飛ぶように泳ぐのを眺めていた。リビングのソファに寝そべって、ぼんやりテレビを眺めているみたいに青白い影を追っていた。するとね、その影がふっとふたつに分かれるんだ。最初は見間違いかと思ったけれど、その残像は消えない。それどころが別の方へと飛んでゆく。泳いでゆく。分かれたふたつはまた分かれ四つになる。四つが八つ、八つが十六、倍々に増えてゆく。ぼくに纏わりつくものもあれば、遠ざかったり、また近づいてきたりと、いろいろなんだ。きっと数百、いやもっとかな――とにかくたくさん増殖してね、ぼくをゆったり包み込むような、群れになっていったんだ――でも、今日はそこまで。

カップに入ったスープは、白味噌仕立てのコンソメスープ。具は玉葱にトマト、そしてパセリが散らされている。メインディッシュはオリーブオイルで軽くフライしたキスの天ぷらのライスプレート。傍らにイタリアンドレッシングが添えられて、彼女曰く、白身魚の天丼ミラノ風。

どこがミラノなんだ、なんて聞かないでね。話、長くなるから――まあ、コンセプトはナポリタンよ。

ミラノとナポリじゃちょっと離れすぎてない?

期待通りのつっこみに、彼女は楽しそうだ。

わたしたちのこの食卓に、ミラノもナポリも同じようなものよ。つまりは、ナポリタンスパゲティ的な多重国籍的あるいは無国籍的、国籍不明の洋食風和食……それとも和食風洋食かしら?

右手にスプーン、左手にフォークを握りタイのカオマンガイ風に食す。ちなみにイタリアンドレッシングなどと名前がついてはいるものの、それもイタリア生まれではないはずだ。まさに国籍不明。

それで、今日も溺れそうになったのね。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (3/7)"へのコメント 0件