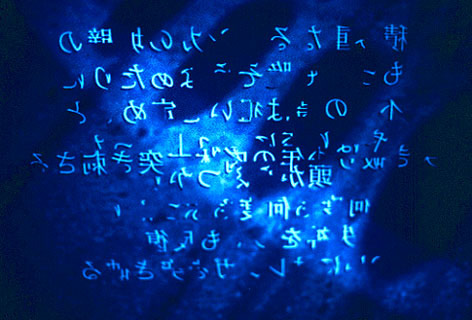

V 海: VOICE

大昔、海と空はひとつだったのです。

少女が語る。

天も地上もなかったの。

上も下もなかったし、北も南も東も西もなかった。

それが世界の全てだったのです。

青の中から耳鳴りのように響く少女の声は、再生速度を間違えた録音じみて、ねっとりとしたジェルの中からやっと這い出す羽虫の羽音のようだと思った。太った中年男みたいに粗暴でもっさりしていたけれど、わたしにはそれが少女の透き通った高い声だとわかる。きっと十代半ばのほっそりとした女の子だ。声の狭間に可愛らしい少女性がちりばめられている。わたしには、それがわかる。

青い空間はおしなべて均質で距離感も曖昧だけれど、たぶん五メートルとか十メートルくらい離れた所にぼんやりと浮かぶ影がある。オヤジのように改変された少女の声がそこから聞こえているというわけではない。でも、その影の向こう側に彼女の華奢な身体が隠されているんだとわたしは悟る。黒くて長い髪が脳裏に浮かぶ。すうっとした細い顎や切れ長の目、深淵を覗き込む黒い瞳……わたしは彼女の姿を透視する。

もちろんヒトも動物もいませんでした。

わたしは這い出す言葉を丁寧に掬い取る。頭の中で再生速度を調整する。歪んだ波形を修正する。宝物のように拾い上げた可愛らしい彼女の声に耳を澄ませる。

花も咲いていません。木も草もありません。黴ひとつ、バクテリア一匹いませんでした。海と空がひとつだった世界は、ただそれだけで均衡がとれていました。生まれては滅びる不安定な生命など入り込む余地はなかったのです。それはあたかも完璧な世界でした。そしてその世界は紛れもなく存在し、その存在は誰も知らない。誰もいないんだから、誰も知ることなんてできません。

わたしは無言で相槌する。

そこには永遠が閉じ込められているようでした。変化など起こりようがないのです。時間の概念など意味がありません。それは、例えば深い眠りの淵に沈み込んだ誰かの遠い記憶です。決して思い出されることのない記憶。ひっそりと凍えた記憶。あるけれどない、ないけれどある、遥か彼方の記憶。

少女の声が途切れる際に、紫の、アメジストの結晶のような哀しみがこびりついていた。

だけど存在する限り、いつかは何かが起こってしまうものなのです。何事も起こらないなんて不自然なのです。そもそも存在そのものが事件でした。完璧な見かけの裏側には必ず歪みが生じます。その歪みこそが静謐な見せかけを装う存在のエネルギーなのです。蓄積された歪みは、いつか閾値を越えて見せかけを崩壊に導くのです。

深い眠りはいずれ浅くなります。

眠りの浅瀬には夢が舞います。

目覚めているときには隠されていても、夢は乱暴に記憶を曝く。

夢の羽ばたきに、深淵の凍えた記憶さえ掻き乱される……。

溜息が聞こえた。それは少女自身の口の端を掠めたのか、それとも彼女の語りにうんざりした青い世界のものなのか。あるいはわたし自身の嘆きなのか。

世界は考えているよりも大きくて、私たちはその大きさに翻弄されてしまうのです。だから、なぜだとか、どうしてだとか、そんな疑問は本質を射抜けない。陳腐な問いでやっとひねり出した出来事の原因なんて過去を諦めるときの後付けでしかありません。偶然だとか必然だとか、直接だとか間接だとか、私たちは自ら納得するためだけにあれこれ思索し妄想を膨らませます。そこでは真理も虚妄も同等です。結局全てがただの方便。

夢は静かに沈んでいた記憶を弄び、闇に光をもたらします。静寂に音楽を奏でます。喜びや不安や哀しみが捏ねくり回され、いろんな感情が渦を巻きます。怒りや妬みが熱を帯びます。そして、いずれ目醒める理。

そして。

とうとう夢の蠢きが、完璧を装った世界の均衡を乱します。

それを神の御業と納得するのもいいでしょう。

宇宙の爆発と妄想するのもいいでしょう。

バランスを崩した世界は引き裂かれ、ふたつに分かれてゆきました。その片側が空になり、もう一方が海になる……海はね、空になれなかった青なの。だから、海は空を映すのです。そして、海の底に沈む大地は、空が切り捨てていった負の感情。裏返された空。だから青を補う褐色をしているのです。

わたしの心は少女の言葉にではなく、その声に揺れている。

それには古いフィルム映画のノイズの如き、懐かしさやら憧れやらが垣間見える。

わたしは彼女を知っている。

砂に混じった僅かな金を探し出すように、丁寧にサルベージした優しく細い彼女の声をたぶんわたしは知っている。いつも耳にしていた声なのか、遠い昔のひとときにたったの一度聞き覚えがあるだけなのか、それはまだわからないけれど、わたしは彼女の声と、彼女の声が編み出すいくつかの言葉に、そしてその声を震わせる彼女自身の肉体に、既に邂逅しているはずだ。

わたしの記憶のあちらこちらからイソギンチャクのような触手がするする伸びて、彼女の声が解き放つ言葉をひとつひとつ拾い上げる。

蓄積された記憶の中に、それと同じものが必ずひとつはあるはずだ。

同じ声、同じ言葉、同じ意味。声の抑揚や息づかい、発音の癖――完全に一致するものがわたしの中に残されている。隠されている。条件を精緻に照会し、見つけ出し、彼女の声を、彼女の言葉を、わたしの声に、わたしの言葉に置き換えるのだ。そうすれば、少女の姿が見えると思った。

たぶん、誰でもそうだと思うのだけれど、記憶のアーカイブは本人が自覚しているより遙かに膨大で、閉じられたきり、一度も開かれることのない小さな記憶の引き出しほど数が増す。滑りの悪い引き出しをひとつひとつこじ開けながら、納められた記憶の欠片の色や形を比較する。それは気も遠くなるほど単調な作業で、だんだんわたしの思考は緩慢になる。時間が遅延する。青い空間がわたしに取り憑いてしまう。きっと永遠に近いほどの時間をかけて、数え切れないほど膨大な作業を通して、わたしはやっとその声の正体を突き止めるのだろう。もっともそれはとても希望的な観測だ。全ては私の勘違いでした、なんてことがわかるまでには、きっとその何倍も時間と手間がかかるのだろう。

空は海から遠く離れて行きます。

鮮やかな青ばかりを抱えて遠くへ遠くへ離れて行きます。

空は海を忘れたかった。海やその下に沈む大地とひとつだったときを思い出したくなかったのです。空自身にもその理由はうまく説明できませんでした。でも、どんなに遠ざかってもひとたび海を眺めると、とても厭な気分が襲ってきます。空と海が剥がれたことで閉じていた永遠も綻びました。時間が零れ、そこに新たな記憶が刻まれます。世界の淵にひっそり沈む凍えた記憶も溶け出します。時から外れた遠い記憶が露わになって空の心が疼きます。それは前世にかけられた呪いのように心を曇らせるのです。

海はどんどん離れてゆく空を眺めて恋い焦がれます。別れの理由も告げられず置いてきぼりを食ってしまった恋人のようでした。共にあった時の幸福が古びた写真のように感傷を誘います。まだ最初の一頁すら埋まっていない海の記憶は沸き上がる感情に溢れていました。でも……それはとてもわざとらしく、誰かがとってつけたような感情でした。ジリジリと心を焼いてゆく、その炎を誰が点したのか。誰もいない世界にその答えなどなく、どんな想像も、推理も憶測すらもできないままに、それでも離れてゆく空を懸命に追いかけようとするのでした。ですが、大地がそれを許しません。海がどんなに足掻いても、ひどく強い力で抱き寄せます。海はただ飛沫を跳ね上げるのがせいぜいで、それでも身体を震わせながら空へ向かおうと無駄な努力ばかりをするのでした。そして、それは、いつまでもいつまでも続きます。いつまでも、いつまでも。

彼女の正体がまだわからないまま、わたしは当てずっぽうに語りかけてみる。

あなたは、わたしの身近な人だ。

きっと、とても身近な人だ。

違う?

違わない?

わたしの声が、彼女に届く保証はない。ゆらゆら揺れる影のすぐ向こう側に彼女がいると信じてはいるのだけれど、見かけには、たった五メートルとか十メートルしかないのだけれど、そこは何万光年もの彼方であって、わたしの声は彼女の鼓膜を震わせるよりもはるか手前で消えてしまうのかもしれない。たとえ運良く届いたところで、それがどれほど先の未来になるのか見当もつかない。ワームホールを伝って何度もショートカットを繰り返しても、何日も何ヶ月も何年もかかってしまうのじゃないだろうか。だから返事がやっと戻ってきても、その頃にはわたし自身が何を問うたか忘れているかもしれない。

それでもね。

それでも、わたしは彼女の語りに被せるように、それが彼女の耳にいつか届くことをただ信じて問い掛ける。一方で自分の隠された思い出をまさぐりながら、もう一方で彼女の記憶を刺激する。

わたしはあなたと以前どこかで会ったわよね。

何処で出会ったのかしら、覚えてる?

わたしたちはお互いすぐそばにいるの。何万光年離れていても、わたしが手を伸ばせばあなたの髪を撫でられるくらいにそばにいるの。さらさらとした黒い長い髪が指に絡みつくのを感じることができる。わたしはきっとあなたの目の前にいて、あなたの吐息とわたしの吐息が混じり合う。

違う?

違わない?

どんな足掻いたところで海は決して空に届かない。そんなことはもうじゅうぶんにわかってしまったのだけれど、それでも諦めきれず、海はその身を蠢かす。身体の震えは次第次第に大きくなって、あちらこちらで大きな波が立ちます。波に煽られ大気と大地が狂ったように踊り出します。哀しみと寂しさと行き場のない憤りは嵐になって、駄々を捏ねる子供みたいに暴れ回ります。世界中のあちこちに大きな津波が起こります。何日も何十日も、何ヶ月も何年も、力が尽きるまで海は荒れ続けました。空は振り返らない。疼く心を無視して、仕掛けられた呪詛の浸蝕を振り払いながら、海を忘れ、大地を忘れる……忘れたふりをする。だってどうしようもないじゃないか――そんな独り言がつい口をつきます。自分でも意味の理解できない独り言は、いったい誰の言葉なのか、誰に向けられた言葉なのか。

わたしたちには楽しい思い出があったはず。

哀しい諍いがあったはず。

違う?

違わない?

改変された少女のざらざらした声から弾かれるアメジスト色の哀しみは、わたしのまわりでゼリーのように和らいで魚のような影になる。それはいつしか群れになり、わたしの居場所を包み込む。プランクトンのように散らばってゆくわたしの呟きは、たちまち影に食い散らされて、跡形もなく消えてしまう。それでも彼女に問いかける――違う?

悲しむのにも、苦しむのにも、疲れ果ててしまいました。

偽りの悦びだけが、優しいベッドのようでした。

想いを荒々しくはき出しすと、海はやっと静かになりました。波ひとつない鏡となったその表面に空の青を映します。それは夢見るようなスカイブルーです。もともと抱え込んでいた形見のようなネイビーブルーと水面に映るスカイブルーが溶け合って、海は自分の青さを自覚するのでした――私は青だ。空から置き去りにされた青だ。私の中に空がある。そして鏡のような水面が空の青さをいつまでも掠め取る。私は空を擬装する。

わたしはね、昔誰かに訊いたことがある。

海はどうして青いのって。

海は哀しみの涙に満ちているからだよと、背筋が凍えるような気障な答えに辟易しながら、それでもたぶん〝へえ、そうなんだ〟と感嘆の笑みを湛えるふりをして、光の波長や散乱について考えていた。でも、今ならわかる。その答えはあながち間違いではない。もちろん海に感情なんてない。でも、きっと、哀しみだとか涙だとかは、ただの記号でわたしが理解する意味ではない。

ここはわたしが描いた海なのだ。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (3/7)"へのコメント 0件