I 海: BLUE

青にもいろいろな青がある。

わたしはいくつもの青を想像する。

一番身近な青は、きっと空だ。〝きっと〟などと頼りないけれど、それくらい平凡な青。子供の頃は青い彩りそのものが不思議の対象で、飛行機に乗って飛んで行ったらもっと近くで、手が届きそうなくらい近くで見られるのかな、なんて可愛らしいことを考えていたのに、歳を重ね、いつの間にか興味を失っていた青。空色、スカイブルー、セルリアンブルー、サックス、アズール。台風が去った後のとても濃い青、薄い雲のかかったぼんやりした青。雲に覆われていない限り、それはありふれた世界の部品で、大人になったわたしたちはいちいち気にも留めない。むしろ黒ずんだ雨雲の方が、遙かに強い存在感を持つ。背景の青、実態がなく、決して触れることのできない青。

子供は空が青い理由を大人に訊ねる。いろんな大人がそれぞれ違う理由を物語る。でも、それは必ず〝昔々〟で始まる。そう、誰も知らない昔――。

たとえばこんな話を聞いた。

――昔々、空は白かった。

空の向こうには神様がいる。白は神様の色だからね。

今も昔も地上から神様は見ることができない。でもその頃は透き通るような白い空に神様の世界を感じることができたんだ。

空がまだ白かった頃、遠い国の静かな田舎の小さな村にひとりの画家がいたんだ。彼はとても素晴らしい絵を描いた。だけど彼はまだまだ若く、ただ絵を描くのに夢中で自分の作品がどれほどの価値があるのか知らなかったし、気にも留めていなかった。だから、出来上がった作品を欲しいという者にただ同然で贈ってしまった。だから画家はどんどん貧しくなった。ついには絵具を買うこともできなくなってしまったんだ。それでも、彼は絵を描いた。絵具代わりに木の実の汁や草の汁、動物や虫の体液、色の染まるものなら何でも使った。必要ならば鮮やかな赤を得るために、自らの身体を傷つけて血を流すことさえ躊躇わなかった。でも、明るくきれいな青だけがどうしても手に入らない。青い花を絞っても、乾くとたちまち茶色くくすんでしまう――昔はね、滅多に採れない石の粉やもっともっと遠くの国にしか生えていない草から青い絵具を作っていたんだ。絵具の買えない田舎の画家にとって、きれいな青を手に入れることはとても難しかった。ほとんど不可能だったんだ。画家はとっても悲しんだ。これでは鏡のように青く冷たく澄んだ湖も、無数の波をきらきら光らせる深い青を蓄えた大きな海も、彼の感じた通りに描くことができない。それがどんなに美しくても、キャンバスに写し取ることができない……。

天上でその嘆きを耳にした神様は、彼をとても不憫に思い、青の絵具だけ彼に贈ってあげることにした。きっと神様も彼の描く絵をもっと見たかったんだね。

神様は、鮮やかな青い絵具をたっぷり注いだ大きな樽をひとつ用意して、三人の天使に命じたんだ――これを貧しい画家に届けなさい。

実はその絵具には神様だけが知っている秘密があった。それは一生かけて使うのに充分な量だったけれど、画家が老人になり、その青い絵具を使い切ってしまったら、きっとまた彼は悲しみ苦しむだろう。だから、樽が空っぽになったそのときには、嘆く暇もなく神様の元に召されるよう、おまじないをかけておいたんだ。

お遣いを仰せつかった天使たちは、もちろんおまじないのことなど知らない。

青い絵具を零さないよう、樽にはしっかり蓋をした。三本のロープをしっかり結わえ、両手でひっぱりあげて、そろりそろり地上へと向かっていった。お遣いそのものは簡単だけれど、中身の詰まった樽はなんとも重い。三人はバランスを崩さないよう、手を滑らさないよう慎重に降りていった。

地上に近づくとひとつだけ厄介なことがある。鳥たちが何事ですかと寄ってくる。中には天使の頭に乗ったり、肩や腕を突いたりする奴がいる。いつもなら簡単にあしらうことができるのに、両手のふさがった天使たちにはどうしようもない。天使たちをからかってやろうと悪戯なカラスが何羽も集まってきた。大事そうな荷物だね、何が入ってるのかな――天使たちが手出しできないのをいいことに、カラスたちは硬い嘴で樽の蓋をがんがん突きはじめた。こら、止めるんだ――怒鳴られたって関係ない――とうとうカラスたちは樽の蓋を割ってしまった。樽の中では溢れんばかりの絵具がたぷたぷ波打っていた。なんだ、これ――中身がご馳走でも宝物でもないとわかったカラスは途端に興味を失い飛び去っていった。天使たちは厄介な連中がいなくなってほっとしたけれど、それでも小さな鳥たちのちょっかいは終わらない。蓋がなくなり、今にも零してしまいそうだった。三人は話し合った。一度天に戻ってやり直そうか。ところが樽は重すぎて、空を昇ってゆくことができない。立ち往生しているうちに、強い風が吹き、樽が大きく揺れた。その拍子に一人が手を滑らせた……青い絵具は空に零れてしまったんだ。

白い空に、青い絵の具が広がってゆく。

零れた絵具はみるみるうちに空に染みこんでゆく。そして、真っ白だった空はあっという間に真っ青になったんだ――これが青い空の理由だよ。

でも、このお話には続きがあるんだ。

こんなことがバレたら、神様に叱られる……天使たちは途方に暮れながらも、少しだけ残っていた絵具をとにかく画家に届けることにした。画家はとても喜んだ。もともと大きな樽だったから、底の方に残っていただけでも、彼がしばらく絵を描き続けるにはじゅうぶんだった。それを使って湖や海を、それからいつの間にか青くなった空を何枚も何枚も描いた。だから青い絵具はあっという間に減ってゆき、とうとうなくなってしまった……そのとき、神様のかけたおまじない通り、画家は天に召されたんだ。

神様は驚いた。たっぷりひと樽あった青い絵具をもう使ってしまったのか、と。天使たちは怒られるのが怖くて絵具を零したことを黙っていたんだね。地上から見る空は天上の世界にとって床の裏側みたいなものだから神様もまるで気づかなかったんだ。でも、画家が天に召されてばれてしまった。もちろん天使たちは大目玉をくらった。

待って下さい、神様――絵具を届けてくれた天使たちがしょげかえるのを見て画家が言った。村のみんなは青い空を神様の祝福と喜びました。とても美しい空でした。わたしはあの空を描くことができて幸せでした。だから、天使たちを叱らないでください……その言葉に免じて神様は天使たちを許したそうだ――。

それは確かにちょっといい話だけれど、子供心にもそれが真実だなんて思わなかった。きっとわたしが捻くれていたせいだ。そんなお伽噺、誰が本気にするのかな……だけどわたしは、へえそうなんだと、満足したふりをした。

別の大人からはこんな話を聞いた。

――昔々、空はいろいろな色をしていたんだ。赤やオレンジ、黄色や緑、紫もピンクも使って縞模様や水玉模様、マーブル模様にペイズリー……いろんな模様を描いていた。空一面が虹色で描かれていたんだ。その頃の地上は彩りがなく、かといって白黒でもなく、なんとなくぼんやりした世界だった。植物も動物も、今と同じようにたくさんいたのに、みんなゆらゆらした影のようだった。山も河も、大きな街も小さな村も色の枯れた寂しい夢のようだった。

空の色を少し頂いてしまおう――そんなことを最初に考えたのは南の国の鳥たちらしい。空高く舞い上がり、思い思い好きな色を掠め取る。自分の身体が色づくと、世界が明るくなったような気がした。それを真似したのが、南の海の魚だという。魚は空を飛べないけれど、水に映った空から掠めていった。いろんな動物が真似をした。虫たちも蛇たちも自分の身体に色を移した。獣やヒトが一番出遅れたらしいよ。カラフルな色はもうほとんど残っていなかった。それで茶色だとか灰色だとか、地味な色ばかりになってしまったんだ。身動きできない植物たちには鳥が色をつけたらしい。だから赤や黄色の花を咲かせるし、実をつける。大地の色は獣の仕業だと聞いている。だから茶色や灰色ばかりだ。

空はといえば、皆が喜ぶのならばいいだろうと、多少のことは大目に見ていたのだけれど、地上には思いがけないほどたくさんの生き物がいた。みんなぼんやりしていたから、どれだけいるのかわからなかったんだ。気がついたときには、たくさんの色が奪われていた。残っていたのは青ばかりだった。

世界中の動物や植物を見てごらん。鮮やかな青い鳥や青い魚は確かにいるけれど、そんなには多くない。赤い花や黄色い木の実はたくさんあるけれど、青い花はそれに比べて少ないし、青い果物なんて見たことないだろ。青はあんまり人気が無かったんだね。だから青だけがたくさん残った。こうして空は青くなってしまったんだ。でも、空も少しだけいろんな色を――もう誰にも盗られないよう――隠したんだよ。一日の終わりにほんのちょっと見せてくれるのが夕焼けだ。オレンジや赤やピンク、気が向いたときなんかは紫色も見せてくれるね。鬱陶しい雨雲がいなくなって機嫌がいいと七色の虹を見せてくれる――虹にはね、空の昔の姿が残っているんだ。それは、空にとって忘れることのできない美しい思い出みたいなものなんだ――。

へえ、そうなんだ。

面白いけれど、やっぱり子供騙しだと子供のわたしは思った。大人は自分でも信じていない作り話を平気でする。大人に聞いても教えられるのは嘘ばかりだ。そしてわたしは大人を信用しなくなった。

大人の語ったひとつひとつが子供たちに贈る悦び満ちた物語だと、今ならわかる。科学的な根拠はないし、青い空の理由としては空想が過ぎるけれど、光の現象である空の色の理屈なんて、年端もいかない子供に説明できるものではない。そもそも、大人だってみんながみんな、スペクトルだとか散乱だとかをちゃんと理解しているわけでもない。空は青い。大人になればそれでじゅうぶんなのだ。むしろ、わたしが子供の頃に聞いた天使の話も虹色の空の話も、物理学を理解するまでの代替として上質なお話だと思う。でも、小さなわたしは画用紙に空を描きながら、自分の目でちゃんと空を確かめようと思った。空の青い色をもっともっとよく見ようと思った。そうすれば、本当のことがわかるかもしれない。本当のことがわかったら、大人たちに教えてやろうと思っていた。

私にとって、空の次に身近な青は何だろうと考えると、これがにわかにピンとこない。

でも、きっと海の色、水の色なんだと思う。

子供の頃に使っていたクレヨンや絵具には青の仲間の〝水色〟がある。でも、水を本当に青いと感じたのは少し大きくなって、旅行で山奥の湖に連れて行ってもらったときだ。それがどこだか忘れてしまったけれど、湖畔に立って深く青い水の色に少し興奮したことを覚えている。テレビや雑誌の写真を通じて青い海や湖が世界のどこかにあることはなんとなく知っていたけれど、それを目の当たりにして水は本当に青いんだと納得した。でも、それは特別で、わたしの身近にある水はやっぱり青くなんてなかった。蛇口から流れる水道水は透明だ。夏休み、海水浴に行く近場の海は、何となく緑がかった青だと思ったけれど絵本のようにきれいな青でも水色でもない。だから、幼稚園のお絵描きや小学校の図画工作のとき、水を水色で塗り、川や海を青く塗る理由が本当はよくわからなかった。それでも、海の中でお魚が泳いでいる様子を描くときには背景に青や水色を塗っていた。それが自然だとも思わず不自然だとも思わず、きっとわたしはその色が海や水の記号であることを直感的に受け入れていたのだろう。アクアブルー、マリンブルー。色の名前としては身近だけれど、現実の水や海にその色を見かけることなど私自身の日常の中では全く無い。

つまり、空はどうして青いのかという疑問と対で海の青さがあるのだけれど、わたしにとっては海が青いという前提がない。

それよりも――もう少し歳をとってからではあったけど――暗がりは青みがかっているんだと聞いたとき、それはあっさりと腑に落ちた。確かに陰は青いと感じる。ミッドナイトブルーなんていう色の名前もあるくらいだ。物陰や夜闇は青い。私にとって身近というなら、空の次になるかもしれない。ただ、暗くて鈍くて鮮やかではないから空の青にはまるでかなわない。

他に何があるだろう。

紫陽花の青、露草の青……青い花をいくつか思い出す。だが、赤やオレンジや黄色、紫の花ほどではない。むしろプラスティックでできた子供用のマグカップや玩具の組み立てブロック、文房具屋さんで見かける消しゴムに被された厚紙だとか、シャープペンシル、ノート、ホチキスなんかの青の方がよほど親しみがある。でも……たぶん、わたしは青がそんなに好きではない。青い持ち物を思い出せない。嫌いというわけではないけれど、筆箱も鞄も赤やピンクやオレンジを選んでいた。青を選んだ記憶がないし、青を選ぶ積極的な理由もない。

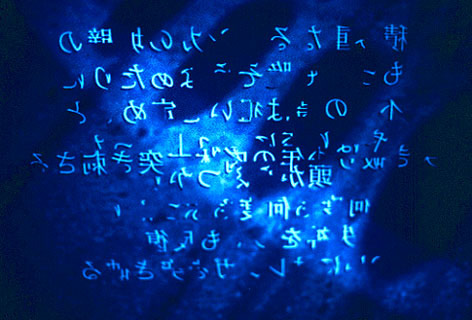

そして今、わたしは青の中にいる。

だけど、わたしは青にいる。

どこまで見渡しても青い。

それを不思議に思わないわたしが不思議だ。

ここをどこだとも訝らず、どうしてこんなところにいるのかも疑問に持てない。何もかもが最初からこうだった。ずっと前から――それこそ昔々、大昔から――わたしはきっとここにいた。そう思うと、とても気持ちが穏やかになる。何もせず、何も考えずここにいた。青の中をゆらゆら海月のように漂っていた。身体に力が入らない。動きたいとも思わない。そもそも身体の存在さえ曖昧だ。そんなこと、わたしにとって無意味なのだ。そう思うのだ。そして、たぶん、それは正しい。

わたしはひたすら青い世界を眺めるばかりだ。

世界はゆらゆら揺らめいて、揺らめく狭間にいろいろな青を見つける。

サファイアの青、ラピスラズリの青、トルコ石のような緑がかった青、アメジストのような紫の青。虚ろな青に細かく砕かれた宝石貴石がちりばめられて、どこからか射す光にちらちらと反射する。それはとても美しい。実際に石の欠片が宙を舞っているわけではないだろう。頸も手足も動かす気のないわたしは、ちらちらとした色の源をよく見てみようなどと思わない。遠くにも近くにも見えるイルミネーションの燦めきは、どうせ実体のない現象なんだとたかを括る。もう、わたしは真実だとか真理だとかに興味は持てないようだ。そんなこと知ってどうなるんだと、間に合わせの疑問を呈してみても、そんな疑問もたちまち忘れてしまう。ただ現象をぼんやり見ていれば、それが世界だと受け入れられる。何が面白いのかと問われたところで、何も面白いことなどないと言い切るだろう。それでいいのかと問い詰められれば、それのどこがいけないのかと切り返すだけ。別に開き直りでもなんでもない。世界とはそういうものだと、わたしはとっくに知っている。もっとも、それすら真実であろうとそうでなかろうと、どちらだってかまわない。

わたしを包む青は、呼吸のように暗さを増したり、明るさや鮮やかさを強くする。そんな変化が辛うじて時間の経過を暗示する。だが、時間はどんな流れを形成しているのだろう。直線的に流れる不可逆の時間は、その中に囚われた者だけの感覚に違いない。たぶんわたしは不可逆の時間からはみ出してしまった。だから、昨日と明日の区別がない。その意味はわかっても、その実感はない。区別ができない。なぜならそれは、わたしにとって必要のないことだから。その必然を確かめる術などない。そもそもね、正しいとか間違っているとか、そんな結論などちょっとした思考の細工でいかようにもなる。

わたしはただここにいる。

青の中にいる。

ずっといたし、ずっといる。

空はどうして青いの、と、大人に尋ねた子供の頃の思い出は、いつどこで摺り込まれたのだろうか。それが現実であるかのような錯覚はいったい誰の仕業なのだろう。自分が今とは違った存在であったかのような記憶の裏にはどんな意味が託されているのだろう。わたしはなんだか可笑しくなった。こんな疑問を持ってしまう自分自身を卑しく思った。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (1/7)"へのコメント 0件