IX 海: VIOLET

目の前を一尾の魚が横切った。

見たことのない魚だった。

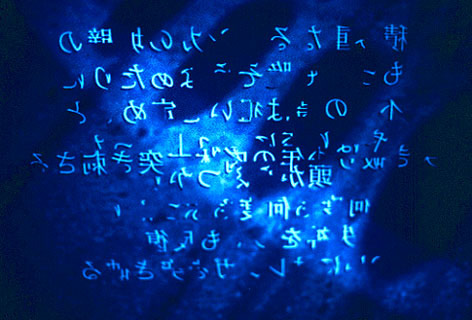

四十センチほどの長さで細長い。頭の方も尾の方も蝋細工のように胴から引き延ばされて細くなり伸びきったところでぷつりと途切れる。サヨリに形が似ていると思ったが、私はサヨリを何となく細長い魚とイメージしているだけだから、本当は全然似ていないのかもしれない。何より違和感があったのは、それがぼやっと光る紫色をしていたことだ。自らの体内で電気を作って光っているのか、鱗に蛍光物質が含まれていて、それが外部からの刺激を受けて励起しているだけなのかはわからない。そもそも魚と決めつけるのも早計なのだ。生き物ですらないかもしれない。ぼんやりとした光の中に小さく背鰭や尾鰭のような部位が細かく振動している。なんとなく魚みたいだ。だから、仮に魚と呼んでおく。そして、ここは、わたしの海だ。わたしが魚だと思うのならそれは魚だ。カンブリア紀の化石を見ればわかるけど、生物のデザインなんてあってないようなものなのだから、こんな魚がいてもおかしくはない。光も届かぬ深海ならば、どんなに作り物めいた魚らしき生物が群を成して泳いでいても、きっと驚くようなことじゃない。

わたしは青い空間にただ身体を預け、指先ひとつ動かすことなく漂っていた。

それはわたしの目の前に、突然湧いたように現れた。

切りつけるような早さで視野の中から去るその紫色は、わたしの視線を吸い寄せる。

近づくことに気づかなかったのは、その体色のせいなんだろう。遠目に見れば青に溶け、所在なくゆらゆら揺れる影になる。この手の生き物はしばしば環境に擬装するのだ。だから間近になるまで気がつかなかったのだ。わたしはそう理解して、自らの至らぬ注意を青の所為にする。

とてもきれいに泳いでいた。よくできた紙飛行機の滑空に似ていた。

わたしの脇を一度通り過ぎ、また戻って、そして遠ざかる。そのままどこかへ行ってしまうのだろう、もっとよく見たいものだと少しばかり残念に思っていたら、くるりと身を翻す。細長い身体をしなやかに曲げてカーブを描き進路を変える。紫色を滲ませる鱗が薄らと虹色の残像を引きながら、わたしの方へと向かってくる。少し手前で留まった後、再び泳ぎ出す。今度はゆっくり。まるで私を品定めするように近づいてくる。わたしの身体を検めるように、足下から頭に向かってまとわりつくように螺旋を描く。離れて、停まり、また足下から螺旋を描く。直接肌に触れてはいないのだけど、淡い虹色の残像がくすぐったい。

離れて、停まる。螺旋を描く。

離れて、停まる。螺旋を描く。

何度も何度もわたしに纏わりついた。

気に入られている、のかな……。

わたしはその様子をぼんやり眺める。

纏わりついては離れ、また纏わりつく――それは、じわりじわりと泳ぐ速度を増していった。その分、虹色の残像は長く濃くなり、消えにくくなっていた。そして、虹が消えきらぬうち、自分の軌跡をトレースしながら蛍光紫が滑るように泳ぎ、薄くなった残像を上書きする。その正確な動作は精密にプログラムされたロボットだ。繰り返しなぞられて、次第にはっきりとする虹色の紐はわたしの身体に直接触れぬまま、わたしを意識や気持ちを緩く拘束する。

魚は十回巡り、二十回巡る。

わたしはそれをただ眺めている。

三十回、四十回。

最初の一巡目と比べれば、ずっと素早く泳いでいる。爪先から頭の天辺まで二息ほどだ。残像は実体を帯びそうなほど色濃く太くなって、もはや消える様子さえない。それと引き替えるように、魚の影がだんだん細く、薄くなっていった。機織りの飛び杼に巻かれた糸が減ってゆくように、紫色の魚はその身を細らせる。

五十回、六十回。

つま先から天辺まで一息だ。

紫はますます速く、そして針金のように細くなっていた。

このまま消えてしまうのだろうか。

わたしは、少し哀しくなった。

そんな感傷もひとつの理由だ。

また、肌にも触れず、緊縛されているわけではないものの、わたしの身動きを封じるがごとく巻かれている虹色の残像が鬱陶しくもなった。

だから、だと思う。

見る影もなく細い絹糸のようになった蛍光紫が、七十回だか八十回だかわたしを周回する頃、わたしは虹色のチューブの中を潜り抜けようとする淡い紫の一筋を捕まえてみようと思った。それはきっと容易い。高速で周回している紫の速さは一秒間に二、三周と目算する。ルートは極めて正確なのだから何処でもいい。通り道を塞げば、そこで停まってしまうと仮説を立てる。わたしは胸の辺りに掌を構えようと腕を動かす――すると、そんな策謀を察知したか、わたしが残像に触れた途端、虹色のロープは霧散した。

わたしの胸の前を例の魚がもと姿で何事もなかったかのようにゆっくりと泳いでいた。淡く短い残像をほんのり残していた。

再びわたしがじっとしていると、全く同じ道筋で紫色の魚が纏わりつく。

紫は細り、残像は太る。

わたしがそれを捕まえよう腕を動かし、残像に触れると元に戻る。

紫色の魚が纏わりつく――。

わたしはその後、何度繰り返しただろう。自覚する以前から、既に、もう何度も何度も繰り返していたのかもしれない。わたしの記憶は緩慢で、忘れはしないが覚えもしない。例えば同じ行動を十度実行したとき、やっと一度を自覚する。もしかしたら、ここではそんなとぼけた記憶の仕組みになっているのかもしれない。不可逆的な時間を持たないというのは、そういうことなのかもしれない。

だから、出来事や行動の前後関係なども本当は怪しい。わたしは自分の思考を自律的に制御するため、一方通行の時間をエミュレートする。因果関係を無理矢理つくって退屈な繰り返しを適当に間引き、矛盾を強制的に消去して、子供にでも理解できそうな物語を経済的に構築してみる。

もちろん、こんな厄介な仕組みだって、結局、わたしの求めた摂理なんだ。

だから、かな……わたしが次のフェイズを求めれば必然的に物語が変わる。

紫の蛍光色が再び私の身体に沿って泳ぎ出す。とてもゆっくり泳ぎ出す。なにかを探すように、なにかを確かめるようにそろそろと移動する。虹色の軌跡は淡く短い。

それが掌辺りを辿っているときに、指ですうっと鱗を撫でてみた。慎重に、慎重に。今度はちゃんと触れられる。触れた部分が青くなったり赤くなったりした。魚は緩やかにくねらせていた身体を一瞬止める。ホルマリン漬けの標本のように身を固くし、警戒をする。細かく振動していた背鰭胸鰭尾鰭が止まる。淡い虹色の残像がふっと消え鱗の紫がぎらりと光る。そして、何事もなかったかのようにゆっくりと泳ぎ出す。

もう一度、触れてみる。

もう一度、触れてみる。

もう一度……。

凍えたように身を固くする。ぎらりと光る。

わたしもプログラムの一部となって、同じやりとりを幾度となく繰り返す。繰り返す。繰り返す。繰り返す。

次のシークエンス。

魚はくるりと身を翻し、わたしの腕が僅かに届かぬ場所まで退いて留まり、縦長の細い顔をわたしに向ける。小さな口を開閉するたび、頭の脇で鰓が膨らんでは閉じる。そのときわたしは初めて鰓の存在を意識した。魚ならば鰓があるのは当然だ。

わたしを見つめているのだろうか……わたしは少し落ち着かない。頭の左右に嵌め込まれた目には、どんな姿が映っているのだろうと、魚眼レンズに歪む自分の顔を想像する。しばらくすると、魚はくるり翻り、再び同じ場所で留まる。わたしが何もせず、ただ見ているだけなのがもどかしいのか、翻り、戻り、答えを待っているかのようにわたしを見る。

ああ、そうなのか。

わたしは紫色の魚に手を伸ばす。触れそうになると、それはまた身を翻し、わたしの触れられない場所に留まる。

うん、そうだ。

もう一度、わたしは手を伸ばす。魚は少し向こうに退く。

手を伸ばす。翻す。

そうやって少しずつ移動がはじまる。

時折、瞼のない瞳がじとっとわたしを見る。

どれだけ手間をかければわかるんですか、と呆れた目線を散らす。もう少し悟りよくしてもらわないと、こっちだって疲れます……と、うんざりしているようだ……あなたが思っているよりはるかに手間ががかかって面倒なんです。

申し訳ない。

謝罪なんて無意味でしょ。

なにぶんお魚とお話することすら初めてなので。

嘆息するように鰓が大きく震える――我々はお話なんていたしません。声も出なければ、言葉も持たない。

紫色の魚は、少しずつ遠ざかる。

移動は少しずつ大きくなる。

次第に速くなる。

それでもわたしの泳ぎは遅い。

虹色の仄かな残像を道標にして追いかける。

紫色の魚はときどき留りわたしを待つ。たびたび後ろを振り返り、わたしが追っているのを確かめる。どれだけの道のりを進んだ頃だろう。わたしはどこかへ誘われていることをやっと想像する。

ここ、とか、あそこ、とか、向こう、とか、こちら、とか、そんな場所に対する区別がその時点まであまりなかったのかもしれない。紫の影と虹の残像を追いながら、移動の感覚はあっても、移動そのものに多くの意味を感じてはいなかった。何しろ周りの景色は変わらないのだ。全ては魚とわたしの相対的な距離の問題でしかなく、今いるここと、さっきまでいたあそこに差異はない。もしも、たったひとりで同じ動作をしていたら、自分の位置が変わっている意識など全く持てなかっただろう。ただ一所でみっともなく藻掻いている姿は想像したかもしれないけれど、決して泳いでいる実感なんてなかっただろう。わたしの周りはただ青い。どこまでも青が広がっている。こちらには紺色の斑な影があるし、きらめく明るいターコイズがあそこに映える。でもそれは、所詮実態のない幻で、光だとか水だとかの綾なすただの現象で、距離や大きさや広さや位置などの物理の手がかりにはならない。時折局所的に明るくなったり、暗くなったりするから時間の経過らしきを想定するのは可能だし、明暗に偏りがあるから方角らしき空間を仮定することもできなくはない。だが、わたし自身とはっきり相対する何ものかが無い限り、全てがスクリーンに映し出された焦点の定まらない映像と大差はない。結局、前を泳いでゆく唯一小さな一尾の魚影だけが、わたしに物理的な世界を実感させる。いや、それだって仮想なのかな。

あなたはわたしをどこへ連れて行こうとしているの?

わたしは不器用に泳ぎながら訊ねてみる。

紫色の顔が向く。

瞼のない瞳には表情がない。

左右の魚眼はまっすぐわたしを見ていない。

やっぱり悟りが悪いですね。

面目ない。

でも、その方がいいのでしょう。

口をぱくぱくさせながら、でも、声はとても可愛い。

だから、声なんて出していないでしょ。

はてさて、わたしはどれだけ移動したのだろう。どれだけ長い時間泳ぎ続けているのだろう。未だ、紫の影を追っている。どうして眠くならないのかな、疲れないのかな、お腹は空かないのかな……自分のことを他人事のように考えながらひたすら紫の影を追う。だいたいなんで呼吸ができる。だいたいなんで、ここを海だと思う。わたしの肌は水を実感しているか。潮の流れを感じているのか。青い景色の中に、ただ一尾の魚影を見たというだけだ。そうじゃない、のか……これもわたしが暗黙に海としたから、魚を見たのか。見たこともない魚を見たのか。

回遊魚はね、泳ぎながら眠るのですよ。

泳ぎながら食べるのですよ。

泳ぎながら排泄もする。

回遊魚はね、泳ぐことで留まることを保つのです。

でも、待って……たぶん、わたしは鰯や鮪や秋刀魚じゃない。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (5/7)"へのコメント 0件