昼休み。すうっと、少し強めに風が立ち、わたしのランドセルに括り付けられた、風車がくるくる回る。窓から見下ろす、埋立地のグラウンドに砂埃が舞い、それが日に照らされ、キラキラと光っていた。

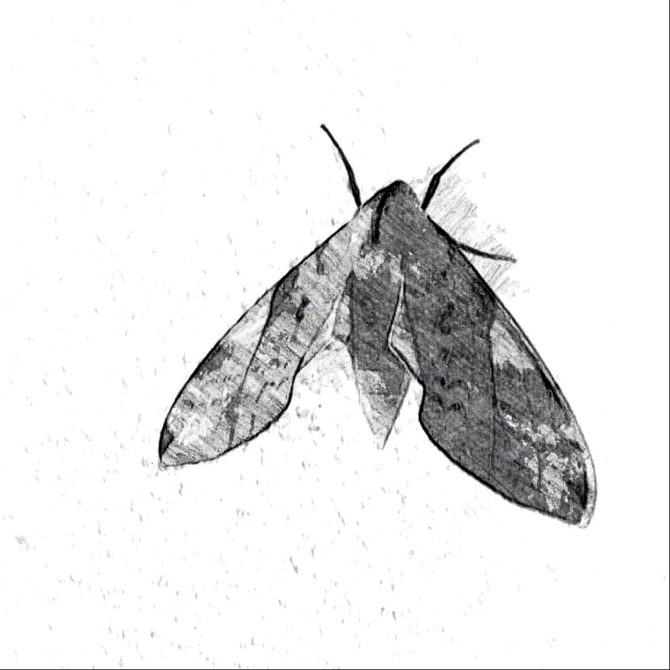

わたしの視界の隅には、ひらひらと教室の中を自在に舞う、綺麗な揚羽蝶。視線でそれを追って、捕まえようと掌を開き、右腕を精一杯伸ばすも、その蝶は蜃気楼みたく消えてしまった。

【贅肉の繭にくるまれて】

祈るような午後。わたしを置いて消えてしまった蝶から意識を現実に戻し、いそいそと体操服に着替える。炎天下のグラウンドにのっそりと出たわたしたち数名は、指示に従い機械的に並ばされた。そして鞭を連想させる無機質で丈夫そうな縄跳びを配られる。小学生生活も折り返しを迎えたわたしは、芋虫クラブと呼ばれる校内の太った子が運動をする為の、特殊なクラブに半ば強制的に入れられていた。わたしの母親はとても料理が上手で、毎日沢山ご飯を食べたのがいけなかった。だんだんとクラスメイトからもデブとして扱われるようになり、わたしの幼い自尊心は、心ない大人たちによって傷つけられた。

同級生の児童たちが無邪気に遊ぶ昼休み。肥満児童のわたしは、過酷で終わらない縄跳びをやらさせられていた。

——どうせ縄を跳ぶなら、みんなが遊んでいるあの大縄の輪の中に入りたいな。

出来もしない二重跳びの練習をしながら、大縄の輪の内側をひらひらと飛び交う同級生たちを羨み妬んだ。わたしは芋虫だから、まだ飛べないんだ。と。太っているから膝が直ぐに痛くなって、額から汗が吹き出る。体操服はべちょべちょで、自分の躯からは、おしっこみたいな臭いがした。

放課後、家路を辿る帰り道、一人の男の子が泣いている。わたしに意地悪されて、悲しそうに泣いている。工作の時間に作った自慢の風車を、わたしに奪われたのだ。

この泣いている男の子、千明とは家が凄く近いので、いつも一緒に帰っている。どこにでもいる、パッとしないチビである。

「千明のくせに」

「止めてよ。返してよ」

彼の作った風車は、よく出来ていて、いっぱい先生に褒められて腹が立った。優しくて気の弱い彼は、デブで芋虫なわたしのことも、分け隔て無く慕ってくれたが、わたしは気の弱い千明に日々のストレスをぶつけたりして、今日まで幾度となく泣かせてきた。ランドセルを二つ担いだ千明は、泣きながらも前を行くわたしに着いてくる。

千明はわたしの言うことを何でも訊いてくれる。買ってもらったばかりのゲームも貸してくれたし、夏休みの宿題の絵日記だって、代わりに書いてくれた。わたしの言った通りに書いてくれた。だけれど彼が工作の時間に作った風車だけは、中々譲ってくれなかった。

帰宅する自宅。水曜日は大好きなカレーの日。はちみつと林檎。大蒜とトマト、柔らかく煮込んだ玉ねぎとキャベツの芯。そこにごろごろと大きなお肉。うちのカレーはとても良い匂いがする。

「ねえママ。わたしはなんで芋虫クラブに入らないといけないの?」

食事の時、そう尋ねると、「あなたはまだ芋虫なの。そして蛹となりいつしか綺麗な蝶となって、私の手を飛び立つのよ」とわたしの顔も見ずに言う。ならば早く蝶になろう。わたしは躯が人より大きいから、みんなより早く蝶になれるに決まっている。

わたしが初潮を迎えたのは、九つの時で、友達よりも幾らか早くて恥ずかしかった。早いことは悪なのだと肌で感じた所為なのか、そんなわたしが処女をなくしたのは、十七の時で、友達よりも幾らか遅くて、やっぱり恥ずかしかった。

自分の初体験に点数を付けるとするならば、百点満点中五十点と言ったところで、良くも悪くも無い二束三文の取るに足らない思い出である。

相手は当時好きだったクラスメイトの男子で、一年以上も片思いしてきた人だった。わたしには、不釣り合いなくらい上出来な相手である。そんな相手なら百点で良いところだが、話はそうも簡単ではなかった。

体育倉庫に呼び出されたのは、よく晴れた日の放課後。期待と不安を胸に、そこへ向かうわたし。まさか大好きな男の子に呼び出されようとは。

待ち合わせの体育倉庫は、薄暗くて、埃臭くて、息が苦しい。そして何と言っても暑かった。額から垂れた汗が耳の裏を辿り、顎から落ちる。これ以上汗が滲まないようハンカチを必死に当てがうも、その摩擦が僅かにしていた化粧と、抱いていた期待をぽろぽろ剥がす。

人影は二つ。待ち合わせた相手と、もう一人別のクラスメイトがいた。待ち合わせた相手は、わたしの手首を強く引く。彼は乱暴な言葉で、とある提案をしてきた。

こいつも一緒にいいかな。

まさか自分が、初めての人と、二人目の人を同時に相手取るなんて夢にも思っていなかったわたし。冷静でいられる筈などないけれども、膝が震えたわたしは、その男の子たちの提案を了承した。もう男子には、力で敵わない。とても怖かった。

小窓から少しだけ、斜陽差し込む体育倉庫。時が止まったように静かだった。ご丁寧に不衛生なマットが敷かれ、綺麗に畳んだスカートは、わたしが強く握っていたものだから、皺が出来てしまうかもしれない。自分のだらしの無い体型が恥ずかしくて、可能な限りお腹をへこました。服の上からでもきっとバレていたことであろう。想像を超える痛みに、恥じらう余裕さえもなかった。

「おい、見ろよ。こいつめちゃくちゃ汗かいてる。気持ちわるっ」小声で言ったつもりであろうか? きちんと聴こえている。

そこにあるのは地獄絵図。代わる代わる繰り返されるメビウスの輪みたいな罪と罰。回る走馬灯、逃避は夢現。果ては奈落の底で、スプリンクラーよろしく排泄物を撒き散らされた。

「醜いから泣くのやめろって」

そう言って引っ叩かれた。そうか。やっぱりわたしは、醜いのか。

大事な初体験がわたし含め三人だったことなど、この際どうだっていい。大好きな人に抱かれ百点満点。だけれど、このバーバパパみたいな体型を晒し笑われ、マイナス五十点。だからこの初体験は、プラスとマイナスで、半分の五十点なのだ。そうだ。そう悪いものではない。ぎりぎり及第点である。わたしは自分にそう言い聞かせる。

事が終わると、一人置き去りにされた醜いわたし。バスケットボールの入った篭と、跳び箱の隙間で一人放心し、されどここは暑いから、やっとのことで外へ出る。西の空に広がるいつもと同じ純真無垢な夕焼けが憎かった。念願の処女喪失が叶ったのだ。喜ぶべきことなのだ。なのに、それなのに、こんなこと、誰にも自慢できやしなかった。

東の空には群青の星空。昼と夜の狭間、家路を辿ろうと自転車に跨ると、この身に稲妻のように激痛が駆け巡って、やっとそこでこれが傷なのだと、わたしは認識する。

とてもじゃないけど家に帰りたく無くて、自宅近くの公園に自転車を停める。何も考えられぬまま、宵の口まで時は流れ、ゆっくりと世界は暗幕で覆われていく。

何時間そこにいたのであろうか。ぱしゃりと噴水の水が弾ける音に、あさっての世界を漂っていた意識を現世に戻す。蝉が自らの短命を嘆いて飛び込んだのであろう。銀の飛沫が街路灯に照らされ、そこに在った人影を、夢のワンシーンみたくぼやけたピントで映し出した。

「やっと見つけた。おばさん心配してるよ」

同じ団地に住む千明である。

「放っておいてよ。千明のくせに」

悪態を吐いてやった。千明をバカにすることで、わたしはいつだって救われる。

彼は中学に上がると、体が上方向にぐんぐん伸びた。少年は逞しい男となって、わたしを置きざりにした。近所に住む幼馴染とは、会いたい時には会えず、誰にも会いたくない時に限って、こうもこれ見よがしに会ってしまうものであろうか。千明とは、中学まで一緒だったが、卒業すると連絡を取ることも無くなった。また高校は別々で、確かバスケットのそこそこ強い高校に行った筈である。最後に見た時、坊主だった髪は随分と伸びていて、でも笑うと無くなる細い目は相変わらずで、そんな懐かしさが浮かんでは消えて、腹が立って、彼に近づき、筋肉質な二の腕を叩く。

「千明、お前気持ち悪いって言われたことないだろ。醜いって言われたことないだろ。わたしの気持ちなんて解らないだろ」

今はもう、昔みたいに、力では勝てないのであろう。だから悔しくて、何回も千明の躰のあちこちをばしばし叩いた。千明は困った顔をして、「大丈夫?」と、そんなわたしの頭を撫でてくれる。

「やめろ。近づくな」

泣いているのが、ばれてしまうから。何故泣いているのか、自分にだってよく解らないのに、彼はまるで理解してくれたように、わたしの話にゆっくりと頷いてくれる。醜いわたしを抱きしめながら。

だから今日あった出来事を嗚咽を漏らしながら、千明に辿々しく話す。あれは強姦などではなかった。わたしは了承の上で、彼らに抱かれたのだ。汚されてなどいるものか。と、そんな話を訊いて、肯定してくれて一緒に泣いてくれた。

ママに一枚の大きな鏡を買ってもらった。この鏡は自戒である。自分の醜い躰を見て、それに向き合い、痩せようと一人心に誓った。悔しくて悔しくて仕方ないのだ。だが先は果てなく長い。

脂肪の繭を全身に纏い、わたしは今サナギと成る。

炭水化物を一切食べないようにした。まるで芋虫さながら、野菜ばかりを好んで食べた。葉っぱばかりを選んで食べた。自然を、地球を、食い荒らすモンスターとなった。この頃から食事は、楽しむものから、摂取するものへと変わった。そして食事の後は、決まって千明に長電話。

「千明あんたどうやったら、早く痩せると思う?」

「運動に決まってるでしょ。ジョギング付き合おうか?」

恨み、つらみ、妬みの籠ったわたしの声に、彼はいつも優しく励ましてくれる。わたしは一日の取り留めのない出来事を彼に話す。まるで日記を付けるように、千明に一日を記していく。そう言えば彼は、いつも夏休みの絵日記を代筆してくれていたことを思い出す。

小遣いを切り崩しサプリメントなんかも試した。飲むとお腹が緩くなって、ねちょねちょした便が出た。贅肉がどろどろに溶けていくみたいなイメージが湧いた。この醜いわたしという蛹。その中身が全部どろどろに溶けて無くなってしまえばいい。そんな風に思った。便器にそれが必ずこびりつくので、わたしはトイレに行く度に、便器を掃除した。わたしという排泄物を丹念に掃除した。

お化粧も勉強したし、髪だってちゃんとした。十数キロ痩せたところで、今までの自分が恥ずかしくなった。腫れぼったい瞼に、メザイクと呼ばれるアイプチのシールを貼る。就寝前にそれをして、本物の二重を手に入れようと努力した。毎朝早起きして、癖毛の髪を、ストレートに伸ばしてから、後ろ髪をコテで巻いた。教室に入ると、突然色気づいたようなわたしの変化に、同級生たちは一同に笑った。凄く恥ずかしかった。

わたしはなんて怠け者であったのであろうか。人として人と接することを今までこんなに怠けていたのだ。これは罪であり、罰なのである。自分一人の自己管理もできない人間が、他人と関われる筈もないのである。

わたしは、クラスに於ける自分の株を、少しずつ少しずつ上げていく努力をした。地味な子とは、遊ばなくなった。その子たちから陰口を言われるようになった。スカートの短い子とばかり遊ぶようになった。今までの友達と疎遠となった。いただきますと、ご馳走様ですを言わなくなった。嫌われた。

口先だって達者になった。口先から白々しい言葉と糸ばかりを吐き出しながら、それに包まれたわたしの繭は大きくなる。遊ばなくなった子、暗くて話せない子の妬み、恨み、つらみを買い、それさえ貪欲に貪り、繭は膨らんでいく。

卒業前、わたしに気持ち悪い醜いと言った男から告白された。自分で言うのもなんだが、わたしは随分と綺麗になった。欲しいものが、そこそこ手に入る程度には。

大好きだった彼。でもわたしはその時、大学生と付き合っていたから、お断りすることにした。

「おい、待てよ」

去り行くわたしの手を掴んだ彼は、強引に抱き寄せる。女を一度抱くと男は味をしめる。力では叶わない。だけれど、なんだか彼の自由にさせるのが腹立たしくて、わたしは自分から彼の首筋にキスをして、彼の汗の匂いを嗅いだ。

「彼氏いるから一回だけだからね」

これがセフレ一号くんの誕生である。袖にされた上、都合のいいセフレにされた彼の傷ついた自尊心を糧に、繭はさらに大きくなる。

「あのさ千明。こないだのセフレくん別れたよ」

千明とは決まって夜に電話をする。夜の長電話が好きだった。人との会話の基本は、相手の話を訊くことにある。だからわたしは自分の話をするのを三。相手の話を訊くのが七の比率で会話を調整する。だけれど彼は自分の話をあまりしない。なのでついつい自分の話ばかりをしてしまう。まあ、千明だしいっか。と、わたしも思う。

彼はそんなわたしの話を楽しそうにいつも訊いてくれた。他人の悪口だって、嬉しそうに訊いてくれた。

この春、わりと近場の可もなく不可も無い大学に進学したわたしは、一人暮らしを始めて、千明とは暫く電話でしか話せていない。醜いわたしの側にいてくれた、たった一人の人間で、随分カッコよくなった彼だけれど、色恋だとか、そう言うくだらない関係にはなりたくないくらいに大事に思っている。

「あ、そうだ。訊いて訊いて。明日彼氏が凄く高級なレストランに連れて行ってくれるんだぁ。いいでしょ」

とりとめの無い会話。けれどもそこに違和感。電話の向こう僅かばかりの沈黙。

「そっか。いいじゃん。羨ましいな」

「ねぇ、わたしの話気に入らない? つまらない?」

「俺は苦学生だから、そんな所行けないんで、羨ましいだけだよ」

千明は何でも無いように明るい声色で鼻を鳴らす。腑に落ちないわたしは、どうも常にお腹を減ら過ぎて、神経が過敏になっているのかもしれない。不機嫌な声になりながらも、千明というダイアリーに今日も一日を刻む。

水曜の夜。安いプライドと、そこそこのブランドで精一杯のお洒落をして彼氏との食事。コース料理をペロリと平らげ、「美味しいもの大好き」と、可愛く言ってみせるわたし。まあ、結局は、会計時にお手洗いで、盛大に全て便器に吐き出すのだけれども。消化が始まるまでに、吐き出すのが、淑女の嗜みである。何でもかんでも吐き出して、満たされることのないわたしは、常に貪欲になれるのだ。

シャワーを浴びる前の洗面所で一回、ジャグジーの在るバスルームで一回、キングサイズのベッドで一回、少し眠ってもう一回。これは、その夜わたしと彼が身体を重ねた回数である。彼はわたしの身体に優しく触れるが、心に触れようとはしない。気持ちばかりが過敏になって、心の方は不感症であった。まるで自傷行為のようなセックス。処女を無くした、あの忌々しい痛みさえも恋しかった。

——水曜日はカレーの日なのにな。どうせ食べるならカレーが良かったな。

腰を動かす彼氏の腕に抱かれながら、わたしはそんなことをぼんやり考えていた。この彼氏とは、もう別れよう。ああ、繭が、繭が、膨らんでいく。

成人したわたしは、これで正々堂々夜の街に溶け込めると、知人の勧めでクラブなる場所へ顔を出すようになった。そもそも芋虫クラブ所属だったわたしは、クラブという言葉に偏見をもっていて、どうせそこは悪の巣窟で、山羊の仮面とか被った、怪しい輩が、毎晩生贄を捧げ、如何わしい儀式でもしているもんだと思っていたのだ。

嫌がる千明を無理やり連れ出し、未体験な悪の巣窟に潜入する。ウォッカで薄めたレッドブルが、わたしの理性をぶっ飛ばし翼を与える。芋虫がついに念願の翼を得たのである。痺れるような爽快感。その音の一体感。酔いしれる宴に、明日死んでも構わないなどと思った。

リノリウムの床材が敷き詰められたこのフロアは、一つのコミュニティでありコロニーである。培かった人心を垂らし込める術を駆使して、仲間を一人また一人と増やしていった。千明は「こういう所は、苦手なんだ」と、最後まで嫌がったが、無理やりテキーラを押し付け、罪と罰みたいな酒を飲み交わし、エレクトリックな音と空気に踊り狂った。

彼はとても良い人だ。当たり前であるが、わたしを通し彼と知り合った人にも、彼の良さは徐々に伝わり、直ぐこのコミュニティで一目置かれるようになっていった。仲間たちは、次々と彼の良さに気付いていく。ずっと昔から気付いていたわたしは、なんだかそれが悔しかった。

彼のことが好きだった。ずっと側にいて、いつも支えてくれた彼のことが大好きだった。無償でわたしの側にいてくれた彼との、プラトニックな関係は、いつしかわたしの支えとなっていた。それは恋愛とは違って、家族の絆とも違って、さらに言えば友情ですらもなかった。

彼は人の話を訊くのが上手で、初めは音とお酒の好きな男の子たち。次第にそんな優しい彼にたかるフライガールたち。考えもしなかったが、彼は一般的に見ても、すらっとしてカッコ良いのだ。

群れとなった一群は人を増やし、彼は様々な人の話を訊いた。世間話。悩み。悪口。彼に話したい人は、増えていき、わたしは中々自分の順番が回ってこなくなった。そんな風に思っている自分が、知らぬ間に彼の下に立っているようで悔しかった。

吐き出し口の無くなったわたしの躰には、少しずつ傷が増えていく。最初はピアスを開けた。沢山開けた。次に刺青を入れた。幾つも入れた。これらさえ自傷行為なのだと薄々気付いていた。

そんなわたしの気持ちも知らずに、彼は誰の話でも訊いた。悪口だって訊いた。わたしの悪口だって丁寧に訊いた。そして次第にわたしの悪口を言うようになっていった。

きっとパンパンにはち切れそうな程、膨らんだ繭は限界だったのだ。様々な妬み嫉みを一身に背負った、わたしが千明の中にこさえてしまった繭は、ついに弾けてしまった。背負いに背負ったヘイトは、少しずつ少しずつ繭の中の千明を蝕んだ。

人伝いに千明がわたしの悪口を言っていることを何度も耳にする。だれがそんな酷いことを言っても、千明だけには「あいつはそんな奴じゃない」って、言って欲しかったのに。千明はわたしの視えない繭の中で、わたしの知らない顔を、誰かに見せているのだ。

彼の部屋を訪ねた。「少し話がしたい」とわたしが真剣な面持ちで話したつもりだが、彼はぷかぷかもくもく口から鼻から、罪深い紫の煙を吐き出しながら「一緒にどう?」と誘ってきた。

真面目なスポーツマンだった彼を、こうさせてしまったのも、やはりわたしなのだ。わたしが変わっていったように、彼もまた変わった。

二人して麻の葉の煙に巻かれて、彼はわたしを病めるように抱き寄せた。無抵抗なわたし。口も訊けないほど葉っぱの煙に侵されたゼロジーの虚ろな頭で、

——あゝ、ついにわたしは千明から切られるのか。

なんて、夢現な意識の中、薄っすらと理解した。ヴィレッジヴァンガードで買った、玩具みたいなパイプの先っぽをくるくると回し、中の網に乗せた塊に火を点し、肺いっぱいにそれを吸い込んで、頭の芯を更に痺れさせ、わたしはそれを受け入れた。わたしの歪んだ背骨に薬指を滑らせ、耳馴れない台詞を吐く千明。乱暴にブラを外され、わたしの色艶の悪い乳首が露わになる。顎に、鎖骨に、瘦せぎすのあばらに、ピアスの付いた臍に、蝶のタトゥーが入った腰の上に、千明は口付ける。

甘い甘い果実酒を口に含んだ千明の細いベロの先が、わたしの唇をこじ開け、前歯を撫で、ヘンプと甘い果糖の味が混じり合う。それがわたしの躰に注がれ、わたしはそれに酔い、覚束ない手つきで、彼のベルトを外し、だらだらと涎を垂らした口で捕食する。わたしは腹ペコの芋虫なのだから。

残念なことに、不感症のわたしは、ママに見せられないどんな行為をされても、何も感じなくて、悲しくなって、泣きながら、「お願い。首を絞めて」と強請ると、彼の細い指先が、わたしの首を優しく優しくゆっくり絞めて、息が出来なくなる。苦しくて、涎が垂れて、意識が朦朧として、やっとそこで彼にわたしが与えてきた、孤独を知ることが出来た気がした。

芋虫の頃は、自分が蝶になれると思っていた。まさか自分が将来醜い蛾になるだなんて、思いもしなかった。涎と涙と毒の鱗粉を垂れ流しながら、千明の背中に爪を立て、彼の背に血が滲むほど強くすがった。わたしはきっと、離れていく千明を繋ぎ止めていたかったのであろう。赤く腫れてめくれ上がったわたしの羽根。けばけばしい斑のそれを一生懸命羽ばたかせ、粘膜から引く、この光る糸を集めて紡いで繭にして、彼を閉じ込めたかったのかもしれない。

千明。千明。ちあき。ちあきちあきちあきちあきちあきちあきちあきちあきちあき。何度も何度もわたしは、ケダモノみたいに跨りその孤独を捕食する。行き場のない彼の脈打つ静かな怒りが、ジンジンとわたしの奥に入ってくる。

その日からわたしと千明は、どちらとも無く、ぱたりと会うのを辞めた。わたしの存在は千明の過去となる。わたしは彼を自分の日記帳か何かだと思い、蔑ろにしてきたのだ。わたしに彼と歩む資格はない。それに彼に縋るのが、悔しいのだ。

千明と離れてから、無理して痩せたわたしの体に、随分と遅れてリバウンドがやってきた。きっかけは抗精神病薬であろうか。久しぶりに、ヘルスメーターに乗ってみると、体重が四キログラムも増えていた。たったそれだけなのに、わたしの自尊心の繭は、膨れてしまった身体の体積と反比例してシュワシュワと萎んでいった。

誰にも会いたくない。誰にも覗かれたくない。誰にも視られたくない。何も観たくない。わたしは再び繭で心を閉ざし、誰の目にも触れないようにした。繭の中、声を枯らして泣いていた。クラブどころか、コンビニも行けなくなった。 眠れなくなった。

鏡に映る自分が醜くて、自分を戒めるために買ってもらった鏡だって、ばりばりに割ってしまう。

心根がぶくぶくと太りすぎて、その重みで、もう立ち上がることも困難であった。何も手に付かず部屋は荒れ放題。数ヶ月であっという間にゴミ屋敷が出来上がった。室内という繭の中は、獣の臭いがして鼻が曲がりそうであった。

ならばいっそ可憐に宙を舞おうか。

月の綺麗な晩であった。荒れた部屋が酷く臭って窓を開け、逃げ出た自宅マンションのバルコニー。風が仄かに頬を擽る。

時間の感覚はめっきり無くなったが、昼間は暑く、夜は寒いくらいの季節である。

薄手のカーディガンの裾が、蝶の羽根のよう、風でひらひら羽ばたく。

どうやら、わたしは躰だけ痩せて、別のものを酷く太らせていたことに気付かなかったようだ。肥えて、ぶよぶよで、こんなにも醜くなってしまった。

今宵は月がこんなにも綺麗だから、わたしのような醜い蛾は、その光に集るのでしょう。

どうか、ご機嫌よう。もしも命が繰り返すならば、それはそれは綺麗な蝶に生まれ変わって、誰かの視界の中を飛べますように。

バルコニーの柵を越えたところで強い風が吹き、まるで恋に落ちるよう、引力に惹かれた地面が、わたしをぐしゃりと踏み潰した。

「良かったよな。打ち所悪くなくて」

大学病院の敷地内にある広場の脇道、車椅子を押されるわたし。そしてそれを押すのは千明であった。一体どの面を下げてわたしの許に現れたのか。

若草色の芝生が生える広場は、大学病院の敷地内にあり、その隣にあるヘリポートに数台のヘリが並んでいた。千明はゆっくりとわたしの車椅子を押しながら、しゃべり続ける。こんなにお喋りなやつであったであろうか。

「俺さ、就職先決まったんだ。地元離れることになる。たださ、これっきりなんて、嫌だったからさ」

わたしはとんだかまってちゃんであった。今思えば、あの程度の高さで、命を失う可能性は、随分と低かった。わたしが飛び降りて一番に心配して、一番に駆けつけてくれたのは、他ならぬ彼である。親にも連絡を取ってくれた。ぐずぐずとわたしの目の前で泣いてくれた。やっぱりこいつは今も変わらず泣き虫であった。変わってしまったこと。変わらないこと。それを見誤り、わたしも彼も大切なものを失った。

「俺さ、今でも後悔しているんだ。高校の時、お前を泣かせた奴らを、なんで殺さなかったんだろって。口先だけ慰めて、何もしない自分が嫌だった」

「今更そんなに昔の話?」

「それどころか、その話を訊いた俺は、嫌らしいことを考えたんだ。いつか俺もそんな風にお前を抱けるのかなって」

あの夜、千明はわたしを抱いた。一度壊れたものは、もう二度とは元に戻らない。失ったものは、とてつも無く大きい。

芝生沿いにあるヘリポートから、ドクターヘリが一機飛び立とうとしている。そのプロペラ回るヘリ風に、わたしたち二人の髪が靡く。

マンションの四階から飛び降りたあの時、わたしの持つ、ちっぽけな価値観やプライドは自殺した。清々しい気持ちである反面、執着が無くなってしまい、千明という存在の謎は迷宮入りとなった。もうわたしは空っぽなのだ。

「お前のこと鏡だと思っていた。自分を映す鏡だと」

「そっか。鏡かぁ。わたしは日記だと思っていたな。千明のこと」

久しぶりに千明と話した。千明の声は落ち着くのである。あの日、自ら割ってしまった鏡は、二度とは元に戻らないけれど、一生懸命に、欠片を拾って並べて貼り合わせた、継接ぎだらけのその鏡は、もしかしたら過去ではない次の未来を映し出すのかもしれない。

きっとこれから先も何らかの答えを出すのに、ハタチそこそこのわたしたちは未熟で、何が必要で、なにが不必要なのかを見極められないであろう。だけれど願わくば、この右足のギブスの繭が解ける頃、わたしたちの関係の謎がほんの少し紐解ける頃、わたしは再び呼吸をしてみたかった。

「お昼食べた? 今日水曜日だからカレー食べよう。院内の店だけどカレー食べに行こうよ」

飛び立つドクターヘリを見送るわたしたち。いつの日か再び彼の側に立ち、鏡として映し出せるよう、少しだけ栄養を蓄え頑張ってみようと思った。

了

"贅肉の繭にくるまれて"へのコメント 0件