~前書き~

一九四一年十一月にアメリカから通牒されたいわゆるハル・ノートをそのまま受け入れる事ができなかった日本政府は、アメリカと秘密裏の交渉の末、形の上だけ真珠湾攻撃をした後に早期講和条約を結ぶことを両国で決定をした。日本は大きな損害を出さずに国体と大日本帝国憲法を維持したまま日本としての第二次世界大戦は終結したように見えた。しかし停戦をした中華民国では革命が起こり共産党政権が樹立。不可侵条約を結んでいたソ連邦も一方的に満州国に進行してきた。日本政府は一九四三年に両国との交渉の末、共産中国には朝鮮と台湾を割譲し、日本は満州国の特権をソ連邦に渡した末、二国と友好関係を樹立した。日本はアメリカと共産中国、そしてソ連邦と微妙な平和関係を築き上げたが、三カ国の干渉を受けると共に共産主義と資本主義の緩衝地帯となり、不安定な政治状況となった。

このような状況の中、華族である青年松浦睦は将来の日本を危惧し、他の青年華族や政治運動を行う平民と共に秘密結社を作り始めたところだった。

雲一つなく、空が青々と広がり、イチョウ並木がほんのりと色付き始めた秋の神宮外苑。幻となった一九四〇年の東京オリンピックのために作られ、ナチスドイツが降伏して第二次世界大戦が終結するまで外苑プールと呼ばれ、いまでは外苑刑場と呼ばれているこの場所で今日、公開処刑が行われる。

松浦睦はそんな物騒な見世物は軽蔑しており、今までテレビジョンでも見たことはなかった。しかし同志である実業家の息子、古賀博雄に強引に誘われて見に行くことになってしまった。古賀は英国製のジャグヮーXK120ロードスターで松濤にある松浦の家へ迎えに行き、彼は助手席に乗り込んだ。百六十馬力を誇る直列六気筒のDOHCエンジンが唸りを上げて走り出す。本来なら秋特有の爽やかな風が髪をなびかせるのであろうが、今日は不快な風と松浦は感じた。

「古賀君。どうも僕は人が死ぬところを見るのは好かんな」

ジャグヮーはアメリカ向けの輸入車だったので、左席で運転をしている古賀に向かってそう言った。古賀は左手で大きなハンドルをさばき、右手で火の着いているラッキーストライクを持ちながらこう言った。

「華族様はこれだから甘いんだよ。単に死ぬのとは違うぜ。彼らは犯罪者なんだ。しかも裁判で極刑となった極悪人だ。俺たちだってそのうちに極悪人になるかもしれない。そんな極悪人の最後を予め見学しておくのも悪かないだろう。それはそうと、このままだとちょっと早めに着いてしまう。六本木を経由して遠回りしてもよいか?」

「ああ、君に任せるよ」

古賀は渋谷駅の信号に引っ掛ったところでラヂオの電源を押した。暗い弦楽の音が小さなスピーカーから聴こえてきた。

「どうもクラシック音楽は好かんな。ドン・コサックでもやっていないかな」古賀はそう言い、チューニングノブを回そうとしたが、松浦はそのままにしてほしいと頼んだ。

(シェーンベルクの浄められた夜か……)

ジャグヮーは外苑東通りを北上し、乃木大将の居宅跡前を通り過ぎる。松浦はアンシュルスの五年前にユダヤ人であったため、アメリカに亡命をしたこの作曲家について目を瞑り思いを巡らせた。あのままオーストリアに残り続けていたら収容所に送られてガス室に入れられたのであろうか? わずか三ヶ月で総辞職をした東條内閣の後、第二次米内内閣によって日本がヒトラーとムッソリーニから決別できたのは幸いであった。この作曲家は今、アメリカでどのような創作をしているのだろう……。

「陰鬱なクラシック音楽に耽るのも良いけれど、そろそろ着くぜ」

古賀はラッキーストライクを口に加え、空いた右手で巧みにシフトレバーを操り、刑場の駐車場に車を駐めた。

二人は車を降りてコンクリートでできている湿気た通路を通り過ぎると、そこにはさっきと同じ青空が広がっていた。建物の外と違うのは階段状にびっしりと並べられている椅子には満員の観客が座っており、死刑執行が始まるのを静かに待っていたこと。松浦は前に水泳大会で来た時には大歓声だった場所とは同じ場所とは思えなく、決して温度は寒くはないのに体に悪寒が走った。

古賀は席券を見ながら、こっちこっちと松浦を手招きした。数年前までは飛込競技会場であった正方形プールの客席真ん中より少し上の良席に二つ空席があった。

「ああ、あそこだ」古賀が周りの見物人に手刀を斬り、空席まで進んだ。松浦は彼の後をついていった。

席につく早々、古賀は周りに憚ることなくラッキーストライクに火を着けた。

「吸うか?」

古賀は紫煙を吐きながら松浦に問うた。

「いや、僕は洋モクが苦手なんだよ」

そう言った松浦は、ジャケットから二葉を出しマッチで火を着けた。

「やっぱり華族様は違うねえ。Made in imperial Japan ですか」

ジャグヮーのオープンカーに乗り、ラッキーストライクを吸い、左腕にはスイス製の時計を付けている古賀は財閥の家柄だが、彼は共産党シンパだった。しきりに資本論やマルクス・レーニン主義について語る男だ。

日本は明治初期に公開処刑いわゆる獄門を廃止したが、今の阿南総理は混乱している政治を恐怖政治によって取り戻そうと、前世紀的な公開処刑を復活させてしまった。古賀は嫌がる松浦を誘うため、ソ連ではいまでもナチに協力した戦犯を公開処刑している。お前も一度勉強のため見たほうが良いと、半ば強引に連れて来られた。

古賀はご自慢のスイス製の腕時計を見ながら「そろそろ始まる頃だな」と言うと。昔はスコアボードがあった壁の上でひらめいている日の丸の下にモーニングに身を包んだ司法大臣が入場してきた。見物客が一斉に立ち上がり、そして松浦と古賀も立ち上がり、君が代を警察隊の吹奏を伴奏にして歌った。

司法大臣より本日死刑が執行されるのは二人であり、その二人の名前と罪状。そして死刑に至った犯罪を簡素に見物客にマイクを通して語った。

大臣が着席した後、一人目の死刑囚が連れてこられた。その者の罪は姦通の末、妻と二人の子を殺し、更に犯罪を隠蔽するために放火を装ったものだった。男は死にたくない! 俺は無実だ! と性懲りもなく騒いでいた。松浦はその男がどんな顔をしているのか見てみたかったが、顔は麻袋を被せられ見ることはできなかった。男はプールサイドで麻袋越しに首に縄を掛けられ、飛び込み台のはしごを登るよう刑務官に促された。男は激しく抵抗したが、体は拘束されており、拘束具にフックを掛けられ、飛び込み台の上から滑車で引っ張られ、惨めな姿で釣り上げられていった。見物席からは失笑がこぼれていた。

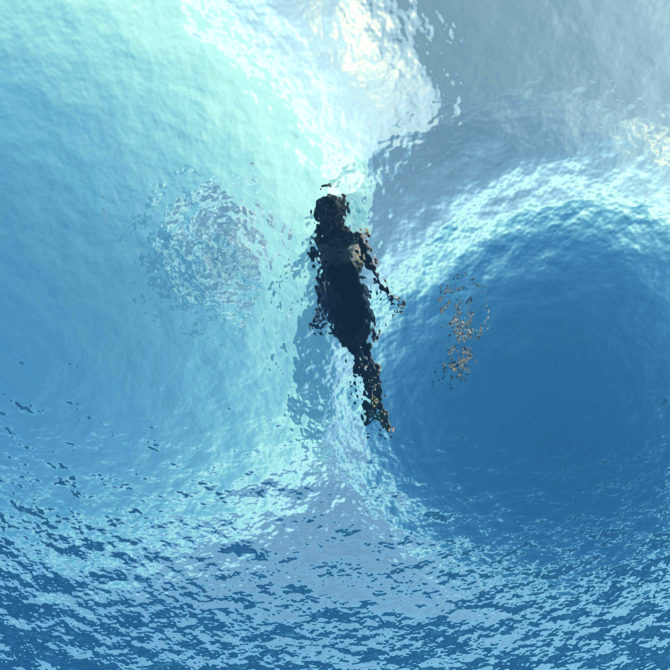

何メートルの高さであろう。数年前まで健全たるスポーツマン達が飛込競技で使用していた飛び込み台だ。上に着いた男は嗚咽をあげており、遠く離れていた松浦の目にも足が震えているのが見えた。上にいる刑務官は死刑囚に向かい何かを話している。辺りはその男の嗚咽以外の音は何一つ聞こえない。見る者全員が固唾を呑んで飛び込み台からこの惨めな男が落ちるのを待っている。しかし男は自ら飛び降りる勇気がなかった。こんなやり方は国家の陰謀だと叫び、松浦には麻袋越しに涙と鼻水がだらだらと垂れているのが想像できた。そこで三人いる刑務官が同時に手でその男の背中を押した。男は不意に真下に落ちていった。下半身がプールの水に浸かり、吊り縄の反動で死刑囚の身体が上に跳ね返され、それが数度ボヨーン、ボヨーンと、まるでヨーヨーのように下がったり上がったりを繰り返した。

その時、見物席から拍手が一斉に起きた。不思議で虚無的な拍手だと松浦は感じた。パチパチと千人ほどいる見物人の拍手の中、プールサイドにいる刑務官が水に浮いている死体を引き上げ、担架に乗せて建物の中に運んでいった。

「どうだ。恐ろしいとは思わないか?」古賀が声をかけてきた。松浦は言葉を返すことができなかった。

「なんだ。華族様は怖がってらっしゃるのかな?」

古賀は間違っていた。松浦は怖がってなんかいなかった。ただ呆然としていただけであった。

そして二人目の死刑囚が入場してきた。その背の高い男は麻袋を被らずに平常な顔で背筋を伸ばしてプールサイドまで立派に歩いてやって来た。彼の罪状は間諜罪であった。彼は日本の情報をソ連邦に売り、ソ連邦の情報を日本に売っていた。いわゆる二重スパイである。ソ連邦も今や我が帝国の友好国であるが、間諜は重罪である。ましては二重スパイだ。

拘束具にフックを掛けられているときも彼の顔はいたって平常心である。そしてゆっくりと噛みしめるように自らはしごを登っていった。飛び込み台の上に付き刑務官から話しかけられた男はひとつこっくりと頷いた。そして見物人が今かと待ちかねている時にその死刑囚は大声で叫びだした。

「七生報国。天皇陛下万歳! 大日本帝国万歳!」

松浦はその時、彼と目が向き合った気がした。あの男は我々の同志だ! 彼こそ同士の中の同志だ!

その死刑囚は刑務官に押されることなく首に縄をかけられた状態で自らプールに飛び込んだ。真っ逆さまに飛び込んだ! 下半身が水に届こうというところであろうことか、縄が突っ張ってしまい、首が胴体からもげてしまい、見物席からは多くの悲鳴があがった。小さな首と胴体がプールに浮かび、プールの水は段々と赤く染まっていく。プールに浮かんでいる首の髪の毛が黒いクラゲの触手のように広がるなか、見物席から「天皇陛下万歳!」と声が上がり、次第に皆が立ち上がり万歳を唱えた。二人も立ち上がり「天皇陛下万歳!」と手を上げ三唱をした。松浦は自然と目に涙が浮かんだ。その時、古賀はどことなく妙な匂いを嗅ぎ取った。松浦は死刑囚の首が胴体から離れた瞬間に射精をしていたのである。

〈了〉

この作品はフィクションであり、実在する人物・地名・団体とは一切関係ありません。

"一九五三 東京"へのコメント 0件