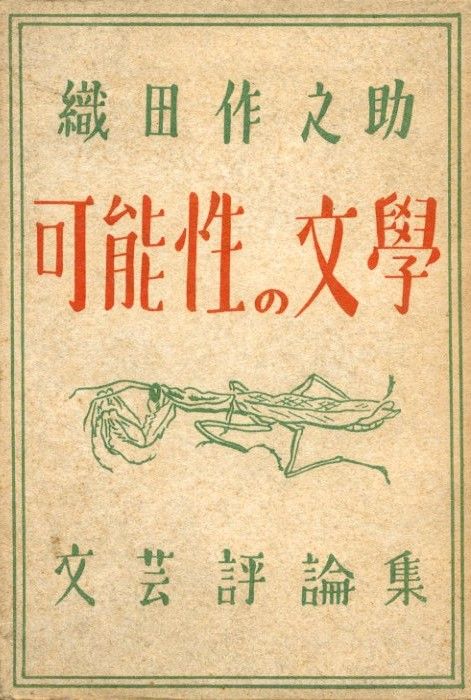

【『可能性の文学』】

『可能性の文学』とはなんだったのか。オダサクが『可能性の文学』において攻撃の対象としているものとして、三段階の次元が考えられる。まず「志賀直哉を攻撃している」という読み方が考えられる。確かに、大谷晃一氏の著書によると、「『世相』を読んだ志賀直哉が、不潔だと言って『人間』四月号を投げた。その噂が広まった。」という事件があったらしく、オダサクが志賀直哉を敵対視するのも道理なことのように思えるかもしれない。

しかし実際はそんなに単純な話ではなく、むしろオダサクは志賀直哉を尊敬していたのである。その事実を証明するには、昭和二十一年十一月に行われた吉村正一郎氏との対談「可能性の文学」における、「僕は志賀さんの文学を尊敬するし、人間も尊敬するんだけど、日本の作家は、志賀さんの影響を受けすぎていると思うよ。」という発言を挙げるまでもなく、「私はことさらに奇矯な言を弄して、志賀直哉の文学を否定しようというのではない。私は志賀直哉の新しさも、その凛質も、小説の気品を美術品の如く鑑賞し得る高さにまで引き上げた努力も、口語文で成し得る簡潔な文章の一つの見本として、素人にも勉強の便宜を与えた文才も、大いに認める。」という箇所を見れば、明らかである。

攻撃対象が志賀直哉でないのならば、「織田作之助は志賀直哉が書くような心境小説的私小説を否定しているのである。」と次はこう考えるだろうが、惜しい。

「心境小説的私小説はあくまで傍流の小説であり、小説という大河の支流にすぎない。人間の可能性という大きな船を泛べるにしては、余りに小河すぎるのだ。けっして主流ではない。近代小説という大海に注ぐには、心境小説的私小説という小河は、一度主流の中へ吸い込まれてしまう必要があるのだ。」

日本には演歌という音楽ジャンルがあるが、世界中にあふれる音楽の中では余りに小さな存在である、といったところか。以降の論調を見ても私小説そのものに罪があるわけではなく、その存在を否定しているわけではない。ただ、オダサクからしてみれば、「いかに生きて来たかということは書かれているだろうが、いかに生くべきかという可能性は描かれていない」ということだ。

「織田作之助は、志賀直哉の心境小説的私小説を最高権威とする日本の文壇の首級を取りに行ったのだ。」もちろん、これが正しい答えだ。というよりも、ほとんどこの事しか言っていない。様々な作家と作品を引き合いに出しながら、ページのほとんどを埋めるのは、日本の文壇批判である。

が、しかし、唯一の内容とも言えるこの主張も、既に使い古されたものに過ぎない。実は『可能性の文学』の中身自体、ほとんど既出のものなのである。坂田三吉のくだりが既に『聴雨』として一度作品になっているのは言うまでもないが、文壇批判も昭和十七年九月の『東京文壇に与う』から、いや『夫婦善哉』で文壇デビューを果たし、一斉に叩かれてから常々訴えていた内容の刷り直しなのだ。

その他にも例えば、昭和二十一年九月にNHKラジオで放送されたと言われる「猫と杓子について」という評論のように、ほとんどそのままの形で見られるようなものもある。言ってみれば『可能性の文学』は、タンスの奥からボロ布をかき集めて作った、つぎはぎだらけの大風呂敷である。オダサクは、大風呂敷を広げて何がしたかったのか。

「『可能性の文学』は新しい文学論である。」という人がいたら、ご教鞭願いたい。オダサク本人が、「「可能性の文学」という明確な理論が私にあるわけではない。」と言うくらいなので、『可能性の文学』を読んだところでそれがいったいどんな小説なのか僕には全く分からない。彼の論調からすると、心境小説的私小説以外は全て「可能性の文学」ということになるのではなかろうか。

【『可能性の文学』と『世相』】

オダサク本人が『世相』を指して、

「あの小説は嘘を書いただけでなく、どこまで小説の中で嘘がつけるかという、嘘の可能性を試してみた小説だ、嘘は小説の本能なのだ、人間には性慾食慾その他の本能があるが、小説自体にももし本能があるとすれば、それは「嘘の可能性」という本能だ」

などと言っているので、荒正人氏の

「織田作之助の「世相」が、素朴な実感に依拠する私小説ではない事は、作者が証明している。また、たんなる風俗小説でないことも前述のとほりである。まさしく可能性の文学である。」

のように、『世相』を「可能性の文学」と見なすことがある。そういった意見に対して杉谷修氏は、

「「嘘の可能性」は『世相』(八雲出版版)あとがきの「形式の新しさ」を自負する言葉と結びつけられがちであるが。「小説形式の可能性」を意味するものではない。小説における虚構性の主張は織田文学において先に示した前期からなされていたことである。」

と、反論している。

杉谷氏の言葉をそのまま借りるわけではないが、『世相』のように嘘を真実に見せるということが「可能性の文学」であるならば、僕としては『世相』以前に、オダサクとの出会いとして思い入れのある『木の都』を見てもらいたい。『木の都』は一見すると、彼の毛嫌いする一刀三拝式で書かれた作品のように見えるだろう。例えば、「私」が十年振りに、生まれ故郷の大阪を訪れると言う内容は、昭和七年に家なしとなった織田作之助が、昭和十五年九月七日に、一枝との婚姻届を提出するために天王寺区役所を訪れたという記録からして実際にあった出来事であり、翌年七月八日に生玉魂神社の宵宮に訪れている事も記録に残っている。もちろん、そんな事実を知らなくても、読んでみれば『木の都』は実際にあった出来事を書いた作品である、と誰もが思うだろう。しかし、矢野名曲堂に関しては全くのでたらめなのだ。

そもそも、この作品の元のタイトルは『天野名曲堂』であった。そして、締め切りが間に合わなかったのを機に、翌月『木の都』とタイトルを改めて世に出たのである。「矢」と「天」は誤植だろうか。さらに、草稿を見ると矢野家の家族構成などの設定が異なっていたり、初出では探していたはずのレコードの作曲者をイベールと間違えていたりと、かなりでたらめであることが分かる。すなわち、『木の都』は彼らしくない一刀三拝式で書かれた小説などではなく、実際に十年振りに訪れた故郷の大阪を訪れた実感の中に、虚構の家族を描いている作品なのである。

僕がこの小説を読んで途端に惹かれてしまったのは、こういう部分なのかもしれない。事細かに書かれた町並みの描写は間違いなく現実のものであるが、リアルすぎるほどの真実の描写の中に、実際には存在しない嘘の家族を配置する事で、この家族が現実に存在するように錯覚してしまう。一方でまた、この嘘の家族は現実に存在し得る可能性を含んでおり、リアル過ぎるほどただ純粋に描かれた町並みこそが、作られた虚構であるかのように騙される。「私」が作中で「ふと架空の町を歩いているような気がした」と言った時、既に僕はこの架空の町に迷い込んでいたのである。

高松敏男氏は「織田から大阪を切り離してしまえば、もうそれだけで織田の魅力は半減することは確かであるし謂わば、大阪と織田は切っても切れない夫婦のようである。」と言っているが、僕はその大阪というものをほとんど知らないので、高松氏の言うオダサクの魅力と、僕が感じた魅力は、天地ほどの差があるに違いない。確かにオダサクと大阪が切っても切れない関係であることは言うまでもない。僕は「織田作之助に出会う機会は、一部の例外を除き、偶然以外にありえない」と前述したが、一部の例外とは、大阪に生まれた人の事である。それほど、オダサクと大阪は強いつながりを持っていると思っている。

では、オダサクの半身を知らない僕が、彼の作品のどこに魅力を感じたのかというと、僕にはオダサクが事細かに書く大阪の町並みがとても空想的なもの、幻想的なものに感じるのである。オダサクがどれほどリアルに大阪の町を書いたとしても、僕は口縄坂も生國魂神社も知らない。細かすぎる描写は、大阪を知っている読者には郷愁を与え、一方で大阪を知らない読者の想像力を掻き立てるのである。

大阪に生まれ、オダサクを愛読している人が聞いたら、たいそう鼻で笑われることだろう。しかし、そういった人が現在、どの程度いるのかは疑問である。オダサクから大阪を切り離すことは容易ではないが、スモッグを取り払って初めてその町並みがはっきりと見えるのではないだろうか。『木の都』にしても、大阪という部分を切り離し、架空の都市「大阪」を舞台とした作品として読むことで、頑ななまでに一刀三拝式の小説を嫌う、オダサクの徹底した戯作精神を目の当たりにすることが出来るはずである。

どうも話が飛躍しすぎたようなので、ひとまず虚構から現実に戻るとする。

平野謙氏が、

「織田作之助の「世相」一巻にふきこぼれた作家魂に、まさしくぼくは敗戦日本のわい雑な息吹きを感得した。しかし、作者が哀しくも自負した文学としての「形式の新しさ」なぞ、どこにも芽ばえていぬのである。」

と、指摘するように、『世相』は優れた作品であるが、特別に新しい事をしているとは思えない。たった今、『木の都』で示した通りである。

「晩年の小説『世相』や、評論『可能性の文学』などは、たしかに敗戦直後の現代文学を代表する重要な作品であったが、『世相』と『可能性の文学』とでは、やはりその間にいかんともしがたいギャップがある。いってみれば『可能性の文学』は、まだ織田作之助の文学的イデーにとどまり、『世相』はその文学的イデーの実作化とはいいがたいのだ。」

僕は特別に『木の都』を持ち上げるわけではない。そして、平野謙氏も指摘しているように、『世相』を「可能性の文学」として掲げることもないだろう。あえて『世相』の肩を持つとすれば、オダサクが『世相』のあとがきで「「世相」はこの形式でなお百枚ぐらいは続いて書くべき材料を残しており、それをいつか書き上げることによって、この形式の新しさは判って貰えると思う。」と書いているように、『世相』は未完の作品である、という点を指摘する。「未完」という部分に関しては、『世相』は『土曜婦人』と共に、「可能性の文学」になりうる可能性を秘めた作品であると言える。「紫の銘仙寒そうに着たその後姿が襖の向うに消えた時、ふと私は、書くとすればあの妹……と思いながら、焼跡を吹き渡って来て硝子窓に当る白い風の音を聴いていた」百枚後に、僕たちは「可能性の文学」を見たかも知れない。しかし、それはもはや不可能だ。「可能性の文学」なんてものは、現実には存在しないのではないか。

オダサクが具体的に名前を挙げている、サルトルの『水いらず』やケストナーの『ファビアン』がそうなのではないか。確かに、織田作之助は「外国の近代小説は「可能性の文学」なのであ」る、と言っているので、これらはまさしく「可能性の文学」なのであろう。しかしながら、『ファビアン』からヒントを得て書かれた『夜の構図』を「可能性の文学」と呼ぶとしたら、随分と安あがりな「可能性の文学」ではなかろうか。どちらかと言えば『ファビアン』からは、『土足のままの文学』の

「僕は終戦後間もなくケストネルの「ファビアン」という小説を読んだ。「ファビアン」は第一次大戦後の混乱と頽廃と無気力と不安の中に蠢いている独逸の一青年を横紙破りの新しいスタイルで書いたもので、戦後の日本の文学の一つの行き方を、僕はこの小説の中に見たと思った。終戦後大作家まで自分の作品を棚に上げたもっともらしい文学論を書いているが、凡百のそれらの文学論よりは「ファビアン」一冊の方が、どれだけ今後の文学の行き方を示しているか判らないくらいだ。」

という部分から、偶然小説の手法を学んだ、とした方が適当である。なお、『夜の構図』に限らず、オダサクが戦後に残した偶然小説群は『ファビアン』をヒントにした、と考えて良いだろう。『世相』もその中に含まれるかもしれない。また、『ファビアン』にしろ『水いらず』にしろ、『二流文楽論』の時点では「新しい文学」と言うに留まっており、「可能性の文学」という言葉は出て来ていない。「可能性の文学」という明確な理論が無いだけでなく、その言葉自体も急こしらえものなのである。ただ単に、彼は「可能性の文学」と言いたかっただけなのではないか。なぜ『可能性の文学』などというものを生み出したのか。

そこで問題になるのが『水いらず』なのかもしれない。

"Natural Born Fairies ~織田作之助について⑤~"へのコメント 0件