短夜の明けきる前から起きだして、朝曇りのうちに冑蟲捕獲に精を出す。朝顔昼顔踏みしだき、涸れ井戸の縁でキットカット。但しどろどろ。

マイネームイズ、鶏雄。グッドモーニング、チキン――相手もないのにご挨拶。気分爽快、ああそうかい。夏の朝は意味もなく気持ちがいい。

歩っ歩っ歩。

どこからともなくラジオ体操。すでに周りは蝉時雨。沢田研二の歌を口ずさむ。ラジオのリズムで口ずさむ――間抜けな歌に独り吹き。おかげで体力無駄遣い。いろんなとこを流れ落ちていく汗と涙と鼻水――カムバック水分。どこもかしこもすっからかん。頭のほうは生まれつき。

凪ぐ。凪ぐ。凪ぐ――夏木立の傍らで空気の動きに耳を澄ます。風よ吹け、おれを冷ませ。

待つ。待つ。待つ――そんなものはこなかった。

熱気をたらふく含んだ光の束が、葉と葉の間から頭と馬鹿面を引っぱたく。項垂れついでに腰を折り、股の内から逆さまに宙を眺めた――世界は広い。紫陽花の葉裏では蝸牛たちがものの見事に干涸びていた。二ミリの脳で考える。結論――未来永劫、ここに涼など訪れない。

油照りが、直射日光が、気の狂れた太陽が、おれの項を激しくロースト。首へ吊るした麦藁の存在をすっかり忘れていたことに気がついた。が、もはや被る気力も失せている。

歩っ歩っ歩。

限界だ……草いきれを掻きわける。しつこいぐらいに掻きわける。水辺を求めて彷徨った。兎にも角にも流離った。た。た。だ――脱水系高温少年、夏の陣。旋毛のあたりが異様に暑い。むかついた。いらついた。空を睨んだ――殺意満々の太陽に睨み返された。ごめんなさい。

奴はいつもよりでかかった。五倍、いや十倍はでかい。うん、ちょっと盛りすぎ。本当は一倍。だけどやばい。このままじゃまずい。地球か太陽のどっちかが、もう一方に惹かれている。猛烈すぎるアプローチ。由々しき事態。人類を滅亡の危機に陥れる天体同士の恋物語。

ああ、おれは死ぬんだ。夏休みのど真ん中にこんなところで焼け死ぬんだ。しかも独りで……ああ。ああ。ああ。灰になるぐらいならみんなとラジオ体操をしておけばよかった。もう遅いな。遅すぎるな。じゃあいいや。南無妙法蓮南無阿弥陀仏。心静かに生を終えることを決めちゃったおれ。もう足掻かない。騒がない。麦藁を寝枕に夢想、妄想、走馬燈。

楽しかったことを思いだす――思いだせない。なんだ、おれって思い出ないんだ――涙。もしくは汗。または鼻水か涎。なんだかムラムラしてきたが、どうしてなのかはわからない。

人類焼き殺し計画の仕上げに入る直径百四十万キロの火の球。陽射しはマックス。敵までの距離およそ三百メートル。微盛り。本当は全然もっと上。でも視界はどこを向いても真っ白け。これは本当。

さようなら、みんな……だけどみんなもさようなら。ジュリーだって黒焦げだ。みんなみんな、お互い様。ぷっ。

死ぬってなんだろう。生きるってなんだったんだろう。なんだかおかしくなってきた。超超おかしくなってきた。ふふふあはははいっひっひ。おれの命もあとわずか。素敵な明日はやってこない。誰んとこへもやってこない。クローバーの茂みで一服している蟻んこを親指の腹で押さえこむ。ぷっ。

ちょっと早いけど楽にしてやるよ――予期せぬ往生に驚く間もなくぷちっと天に召さっちゃった蟻んこ。もう一生働かなくてもいいんだぜ。よかっただろう。でも死ぬまでが一生だからこいつは一生働いてたことになるのか。偉いな、お前。ぷぷっ。

さあ、おれもいよいよだ。ああ……足のほうからジリジリきやがったな。ぷっ。熱いなあ。本当に熱いなあ。熱いけど動くともっと熱いに決まってるなあ。火傷なんかしたら大変だからなあ。ぷっぷっぷ。

蚕豆が食いたかった。玉蜀黍も食いたかった。水羊羹はもっと食いたかった。それよりなによりあの子に会いたかった。でももうおしまい。なにもかもがさようなら。地球は今から丸焼きにされる。

冑蟲がちうちうちうちう吸っている。蝸牛がぬめぬめぬめぬめ這っている。蟻んこががしがしがしがし噛んでいる。どうしておれは蟲の餌食にされているのか。やめろ――声が出ない。ジュリーが横で歌っている。踊っている。あの子も一緒に踊っている。心が寒かった。焼かれたくせに寒かった。

おれたちを殺したのはお前だな――蟻んこ以外にそんなことをいわれる筋あいはない。それにおれも死んでいる……なのに寒い。ていうか冗談じゃなく寒い、冷たい、死んじまう――反射的に跳び起きた。

焼かれたはずの躰はさほど黒焦げというわけでもなく、もっかい生きても充分使える汚さだった。でもってうっすらしっとり濡れていた。閃光。じきに轟音。そんなことにはかまわず、ホップ、ステップ、立ッチ――生還。

なにもかもを焼き払おうとした火の球は木星と雷神に叱られたようだ。おれはざまあみろの歌を歌った――勝手に作って。

跳っ跳っ跳。

驟雨。軒下へ佇む翅蜉蝣――薄馬鹿、下郎。なんかおれのことみたいだと思ったが、すぐに忘れた。雨に打たれてひた歩く。

雨脚が弱まるのと入れ替わりで茜が空を支配する。残虐非道な火の球は借りてきた猫を小判で引っぱたいたらこうなるんだろうな、という勢いでいい子にしていた。

汰っ汰っ汰。

雨粒に撥ねあげられ、脹脛で点々模様を織り成している白い泥。そんなものは擦りあわせて始末。ぬぬ、あんなところに鰻屋が。

土用の鰻で暑気払い。甘だれの焼ける匂いにしゃらんらん。そいつを口に入れるには金がいる。が、嗅いでる分にはタダ。葦簀の立てかけられているあたりで体育座り。香りにちょっくら酔っ払っていると、四角い顔のおっさんが打ち水用の手桶と柄杓で威嚇めいた動きをしてきやがった。仕方なく退散。減るもんじゃあるまいし。尻の穴のちっちぇえおっさんだな。やだやだ。ああはなりたくないね――云々かんぬん独りごち。

歩っ歩っ歩。

ひとけのない小屋の軒先にぶら下がっている風鈴を指で弾いた。沈、とシケた音。むきになって弾いているうちに鈴そのものを破壊――爪の根が割れて出血。口で吸い、鉄分を体内へ戻す。

吸血ついでに板塀観賞。蛾、蚰蜒、蜘蛛、蛞蝓、蝉――の抜け殻。掌でそいつをぱりぱりやりながら己の早まった行動に懺悔する。すまん、蟻んこ。そしてまた会えたね、ジュリー。

汰歩汰歩汰歩汰歩、跳っ跳っ跳。

花弁を絞った月見草。恋の相手は東の空の雲の先。だけどなんだかおっかない。西の果て一杯のところで踏ん張っている火の球を、白い穴の向こうから杵を見せつけて脅している兎。

殺っ殺っ殺。

殺っちまえ。とっととど突き殺しちまえ。おれが許す。

風に乗ってやってきた太鼓の音が耳の糞を震わせた。羅を身に纏い、首筋に天瓜粉を叩いた団地っ子どもの夕涼み。それに引き換え、独り小汚い恰好をしたおれ。寂しかった。悲しかった。やるせなかった――奮起。気をつけ前へ進め。気を取りなおしてたったかた。側溝の脇で浚われたままになっているヘドロチックな泥の山。

蹴っ蹴っ蹴。

蹴り歩く。これでもと食らえと蹴り捲る。顰蹙顔はそいつの埃がうやむやにした。お、近いぞ近いぞ、どどんがどん。

歩っ歩っ歩っ歩の跳っ跳っ止。

夜店に煌めくお面や金魚。誘蛾灯に焼かれる蚊や蛾たち――飛んで火に入る夏の恋。もとい夏の蟲。でかい蛾がかかり、盛大な音と火花で、じじっと昇天。白煙と、燃えた命の香りが鼻を刺す――おえ。身を焼かれるというのはこういうことなのか、と昼間の出来事を追憶――しばし生の喜びを噛みしめる。それにしても発電機がうるさい。

夜風に揺れるアセチレンランプに照らされながら、わざわざ人の流れに逆らって歩く。大好きな、とってもとっても大好きなあの子に会いたい。でもって会ったら最後、離さない。いや、それは嘘。偶然を装い、意気投合することで手を打つつもり。そしてそしてあわよくば――ぐへへへへ。甘く切なく埒もない野望。低学年生が手にしている綿菓子と水ヨーヨーをすれ違いざまに奪取。

歩っ歩っ歩。

団地内の公民館へと忍びこむ――といっても扉は堂々と開かれている。夥しい数の蚊取線香はもちろん金鳥マーク。よっ、と軽めにご挨拶。

冷っ冷っ冷。

なんとまあ。こんなところに三角錐。赤くて緑な果実野菜は自治会どもの粋な振る舞い。もちろんすぐさま志村食い。おっと、塩を忘れてた。三度振りしてまた志村。しゃきしゃきしゃきしゃき、ぺっぺっぺ。

会議机に並べられた麦茶たち。蟲なし芥なし異常なし。ごくごくごく。舌や歯茎にへばりつく甘味をくちゅっと退治する。がらがらがらっと〆たら、ごっくん。ここには未練も用もない。

登っ登っ登。

階段を一本抜かしでたったかた。暗くて温くて埃がわんさか四階左の鉄扉。蚯蚓の色したそいつを開ければ、ああ、懐かしやの我が寝ぐら。首から提げた鍵の先。摘まんでぐぐっと錠の奥。捩るともれなく開け胡麻。

ただいま! 生きて帰ったよ――誰もいない。いつものように。

台所。蛇口へ直接吻、全開栓――鼻の穴から水ビーム。堪らない。やりきれない。そんな思いが渦巻いて、獣の言葉をマシンガン。

這っ這っ這。

ベランダへ。高みの見物どどんがどん。見おろす祭りは光る海。こしゃくなピンクのビニールを黒い爪で引き裂いた。白いやさしさ綿の雲。むしゃぶりおしゃぶり久しぶり――痛めた粘膜に広がる激しい甘さ。そんな安らぎも束の間刹那、あの子とあいつがどどんがどん。この世で一番見たくなかった真実。ぬう、許せん。これでも食らえ。たわけども。

準備オッケー、照準オッケー、憎しみオッケー。馬鹿とか糞とかそういう名前のついた力を腕の先へと一挙に集める。三、二、一。振りかぶって、ばひゅん――怒りに任せた豪速球。水ヨーヨーは試し書きみたいなでたらめの軌道を描き、あいつの足元近くでぺしゃっと潰れた。そう、ぺしゃっと。

屁っ屁っ屁。

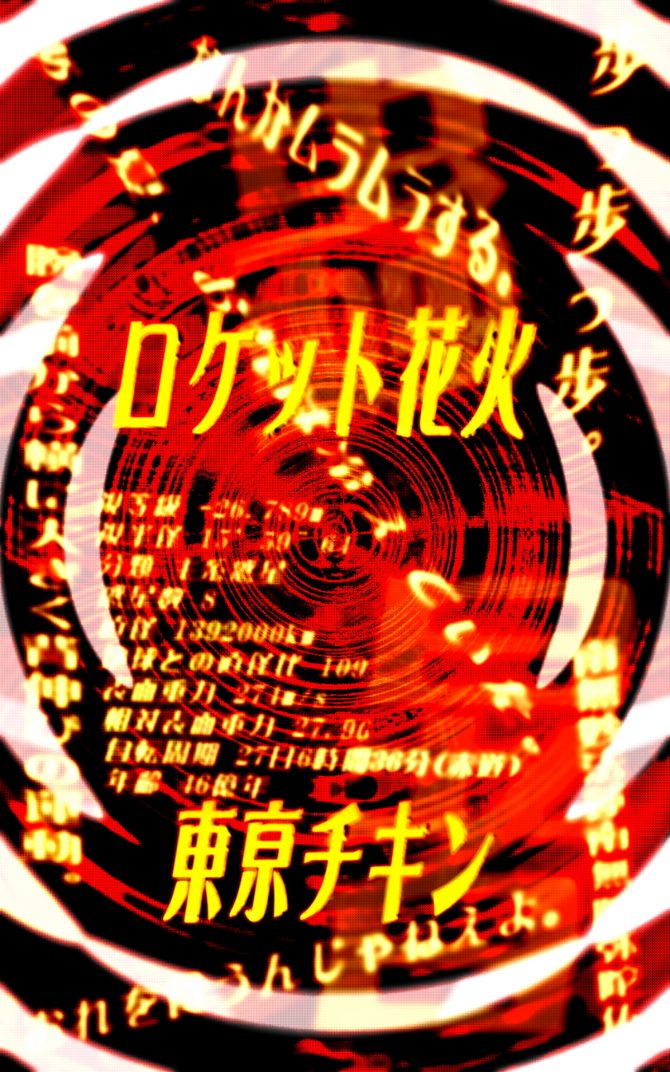

誰かが放ったロケット花火。笛の音が、団地の壁に谺する。夏はいつだっておれに冷たい。死ね。

"ロケット花火"へのコメント 0件