1988年の強姦

Juan・B

一人、コーヒーの黒い渦とやや収まりかけている湯気を眺める私の横で、急にある声が強く聞こえてきた。

「それで、ドジンどもの集落に小隊が……」

「オメコできる女はやっぱり居たっけな?」

「橋本、お前昔から変らねえなあ……四人だ、イイのは俺たちが取って、ブスなのを下っ端にやるんだ」

「アハハ……おっと」

「おい、モトコ、ちゃんと座ってろ……全く、ウチの倅と来たらこいつ置いてグアムに旅行だッて癪に障るよ」

都心のあるターミナル駅の地下街、日差しではなく電灯の光が入る喫茶店の隅の席。老年に入ってそこそこの男性が二人、それに女児が一人居る。そして私はその一つ隣の席で静かに座っている。

「モトコちゃん、お幾つ?」

頭が禿げ上がった橋本と言う男が、モトコと言う女児に年齢を聞いた。

「……むっつ」

モトコは小さく答えた。

「お、おや、六つか、幼稚園?」

「いや小学一年生だ、ちょっと周りより小さいんだ」

私は、コーヒーを飲みながら静かに彼等を眺めた。

「そうそう、それで……どうだい、何人ヤッたんだ」

「慰安の女ともう何十回、それにさっきの現地の女とかとにかく分らん、ヤッタヤッタ」

「アイノコも相当出来たんだろう、アハハ」

「突撃一番しなかった時もあるからなあ、かもなあ」

アイノコと言う単語に、私は目を動かした。

他の数人の客達もコーヒーを飲んだりパフェを突いたりペチャクチャ喋ったりと余念が無い。喫茶店のボーイはカウンターに寄りかかり宙を見つめている。そもそもここは喫茶店と言うほど高等な店では無いかもしれない。

店の片隅のテレビは、裕仁の容態について司会者がパネルを使いながら説明を行っている。しかし老人たちの声がそれを掻き消す。

「戦友会の中じゃ、高橋が一番自慢してる」

「アイツ、中国でシナ人を何人殺したって自慢だろ」

「シモの話も凄いんだよ」

「今何やってるんだ」

「中曽根の応援に熱上げてる、俺もチョット手伝ってるんだ、憲法が……」

「ああー、そうだな、最近の日本は腑抜けてるからな」

「沖縄なんてどうだ、酷いものだろう」

私は目を宙に動かした。

「過激派が皇太子殿下に火炎瓶を投げたのが大体十年前か、あ、もっと前か」

「フン、ドジンどもが、あいつらアメリカにカブレその上にアカと手を組んでるのだ、今もああ言うのが居るんだろう」

「沖縄戦の時にわし等皇軍の兵士が散々アメ公と戦ったのを邪魔して、それが今は何だ、集団自決だと」

「天皇陛下の為に死ねるなら本望だってのになあ」

「あそこも米兵とのパンパンでアイノコが多いだろう」

「ああ、だから捻くれているのだ……おい、モトコ、席を出るな」

「つまんないんだもん」

「ほら、こっちのおじいちゃんとちょっとお話しな」

「……」

モトコは、席から降りかけたのを、再び席に戻った。

「おい、横の……」

「ん……」

「そいつは……」

橋本と言う老人が、私の事を顎でさした。

「ガイジンだろう、日本語なんか通じなくてもコーヒーは頼めるさ」

「そうか、そうだな」

「ところでお前、去年農協で旅行に行ったんだって?」

「ああ、西ドイツのボンまで……しかし酷いもんだ、道中、女のケツを触っただけで大騒ぎして……」

私は、何の言葉も発しないまま、机の上に添えた自分の手に目を移した。私の手の甲は褐色で、掌はやや白い。窓ガラスを見ると、私の顔つきはグニャグニャに曲がって見えるが、ただ顔形が「ふつーの日本人」と異なるのは明らかだった。

その時。

「おじさん、ガイコクジンなの?」

「おい、モトコ!」

私の座っている席の目の前まで、女児が来ていた。その奥から老人が引き戻そうとしている。

「まったくお前と来たら勝手に……」

老人は私に眼をくれる事無く、モトコと言う女児を連れ戻した。

「お前、ガイジンに話し掛けるんじゃないよ」

「どうして」

「話す事なんか無いだろ」

それを聞いてもう一人の老人が笑った。

「ああ、アメ公……じゃねえや、あいつオーストラリア兵か、オージーの捕虜取った時を思い出すな、あいつケガが酷くてピーピー喚いて」

「すぐ殺しちゃったから捕虜でも無いだろ」

「ああ、二等兵ビリの矢島に殺させたんだよな」

「あいつもヘッピリでなあ……」

「こう、ズバッてやるだけなのに、ハハハ」

二人はまた思い出話に花を咲かせようとした。だがテレビから突然大きな声が発せられた。

「え、ええー、臨時の速報ですが、天皇陛下におかせられましては、ただ今大量に下血され……」

テレビは刻一刻と天皇裕仁の、とくにケツの容態を報道している。死に際してまで、日本の様々な面を支配し続ける。テレビから笑いや歌が消え、街から娯楽が消え、とにかく悲しめと言わんばかりに。だがおよそ43年前、この国、それどころか世界に本当の悲しみを撒き散らしたのは彼と国家では無かったか。なぜ、誰も怒らないのか……。

そんな事を考えている横で、老人二人はまた声を上げた。

「天皇陛下が崩御されたら……明仁さんか」

「嫁の美智子さんがなァ……」

「皇室とは国民を束ねる物、我が国の象徴、我々の親様だもの、本当に重みがある物なんだがなあ」

「なんとも本当に軽くなったもんだ、昔は良かった、天皇陛下の御蔭ですべて済んでいたのだ」

向かい側の老人は孫に顔を向けた。

「ああ……ほら、モトコ! おじいちゃんがいつも言ってるだろ、オテントさんと天皇陛下に感謝しろって……」

「うん」

「今、天皇陛下が弱っているんだ、こう言う時に、お前も国の未来、この国の先を担う存在なんだから……」

「谷口、そんな事モトコちゃんに言ってもまだ分らんて」

「バカ、俺は毎日教えてるんだ、この国の未来を支える撫子として……なあモトコ」

「うん、わたし、ナデシコ、きれいなオヨメサンになるの」

「ははは……」

彼等を尻目に、私はコーヒーを飲みきって、静かに時計に目を移した。午後二時半。彼等は戦場で女性をどれ程犯したかの自慢をしながら、自分の孫である女児に未来を託している。恐らく皇太子とその后に対する期待より孫に対する期待の方が高いのだろう。国と子孫。重みと可愛さ。

私は気付かれぬ様に女児に目を移した。純粋そうな瞳。この国の未来を見ているのだろうか? そんな事は定かではない。撫子だとか清さだとか、そう言う価値観を宿し、これから膨らまし……そして彼女も老人達と同じく、少数者や弱者に対する尖兵となるだろう。巫女の様な服を着て、日の丸の鉢巻をして、薙刀を持って……そんなイメージを私が膨らましている中、となりの老人がまた何か言い出した。

「美智子さんも大概だが……その内、皇族の中に相応しくない血が入るんじゃないかと思うよ」

「皇族の中に変な血が入ってアイノコでも出来るな」

「ああ、アイノコってのは酷い物だ……そういや俺が復員して教師になって……」

「橋本お前師範のアレだったな」

アイノコと言う言葉が急に別の話を呼び起こした。

「うん、50年代の終りかな、小四のクラス持ってる時にアメリカのクロンボの血の混じった様なのがウチに引っ越して来たんだ」

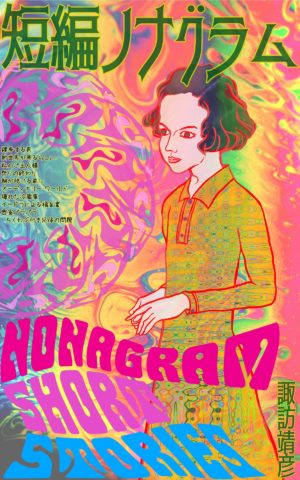

"群青十二月号 Juan・B受賞第一作"へのコメント 0件