X 朝食: SPANISH MACKEREL

声が聞こえていた。

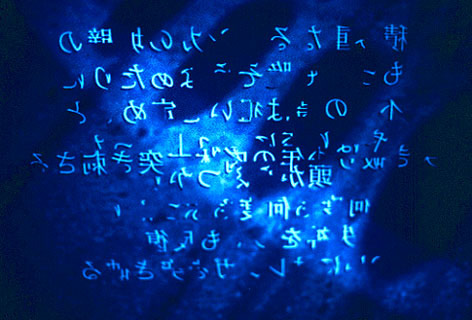

彼は、その声に相槌を打っていた。相槌を打つばかりで一言も口にすることはなかった。その声がどんな話を紡いでいたのか目覚めた後の彼には思い出せなかった。深く暗く青い水の色、方々で揺れる紺色と紫色の影。キャンバスにその色彩を正確に再現できるほど、複雑に揺れる影の形を細密に描き、その数を数え上げられるほどその情景は脳裏にくっきり浮かぶのに、夢の彼が耳を傾け理解していたはずの一語一語はただ漠然としていて、抑揚のある、くぐもった、粗野だけれども優しい気持ちになる声としてしか覚えていない。

たぶん、言葉が違っていたんだ。

彼は思い返す。

ぼくの知らない言葉だった。夢の中のぼくは理解できるけれど、今のぼくにはわからない。外国の言葉なのか、それとも夢の中でしか通用しない架空言語なのか、そんなこともわからない……。

だが、ひとつひとつ頷くたびに、自分自身の存在が強くなるような気持ちがしたことを覚えている。穏やかに押しつけられるようなその声に、その言葉に、彼は自分自身を確信し、青い海を漂うことに現実感を覚えた。それは海が次第に彼を受け入れている証なのかもしれない。青い水が彼の身体を這い回り、その細胞ひとつひとつを検めている。ひとつひとつに浸入する許可を与えている。同時に彼は、自分自身の肉体を実感し、身体を覆っていた皮膜が剥がれ感覚が研ぎ澄まされてゆくように感じていた。水の冷たさがわかる。青が一段と鮮明になる。静寂が一段と強く彼を締め付ける。それはこれまでのたよりない、輪郭のぼやけた自分自身の存在が次第に際だってゆくようでもあった。わけもわからず抱いていた戸惑いやもやもやしたやり場のない不安のほとんどは、なにより自分の虚ろさに起因していたのだろう。そう思うに至った。

彼はベッドの中で横になったまま、まだ夢の中での現実感を手放せない。目を開くことも躊躇われ、だだぼんやりとまどろんでいる。

キッチンからはフライパンでちりちり細かく油の弾ける音が微か聞こえるけれど、それはいつの間にか水に溶けた気体が微細な気泡となって吹き出す音にすり替わる。半分覚醒したまま、再び夢に引き戻されて、彼はあの声を聞く。一度目覚めたことを忘れるように、くぐもった声に相槌を打つ。

ぼんやりしないで欲しいな。

その声は、彼の知らない言葉でそう言った。

ぼんやりしていたわけではないよ。

彼が初めて口を開くと、彼の喉と舌と口腔は聞き覚えのない言葉を紡ぎ出す。気がつくと、目の前に形の定まらない影のような菫と藍が斑に混じった姿があった。それに見覚えがあるのかないのか彼には曖昧だったが、ちょうど頸を傾げるような仕草を認めると、それを眺めて安堵する自分がいた。

――そう、ぼくはちゃんとここにいる。

その一方で、これまでに感じたことのないもどかしさがあった。それはたぶん覚醒した彼の名残だ。浅い眠りに落ちながら、まだ目覚めたままの意識が消えていないのだろう。菫と藍の斑な姿と聞き取れない言葉の声に、過去の記憶を照らし合わせながら、それが何なのか誰なのかを探そうとしている自分があって、見つかりそうなのだけれど見つからない、思い出しそうなのだけど思い出せない、どんなに探しても出口の見つからない迷路に迷い込んだような苛立ちと焦燥がふつふつと湧き上がる。

ふたりの会話が音楽のように流れている。

それは優しく、楽しい会話だ。

夢側のぼくは、聞き慣れない言葉をちゃんと理解しているらしいと、夢側に入り込めない彼の方が、遠巻きに、そして冷ややかに眺めている。

突然地鳴りのような音がして、青い海がぐらりと揺れた。

彼は少し吃驚して音楽のような会話からしばらく意識が離れるけれど、会話の調子は変わらない。彼は、もう目覚めるべきなのだと思う。だが、どうすればこの夢が終わるのかわからない。浅い眠りは永遠に続き、ぼくはもどかしさを抱えたままいつまでもいつまでも途切れず繰り返される会話を聞かされるのかもしれない――それはそれで悪い気はしない。だからといってそんなことは望んでいない。彼は為す術もなく途方に暮れる。再び地鳴りがする。青い海がぐらりと揺れる。

ドンドン……。

まただ。

ドンドン……。

まただ。

それが何度繰り返されたのかわからなくなった頃、彼は息苦しさを感じてむせかえる。

ドンドン……。

まただ。

今日はこれまでなのかしら。

どうも、そう、みたい、だね。

青い海が暗くなる。夢の意識も覚醒側の意識も遠くなる。

それじゃあ、また明日?

そうだね、きっとまた、明日。

暗くなる。

目覚める。

彼はベッドの上で身体を起こす。やっぱりパジャマは汗でびっしょりと濡れていた。呼吸が少し荒くなっていた。

あ、起きた。

彼女がベッドの端に腰掛けている。

ベージュのスーツに、ブラウンのストッキング。彼女はとっくに身支度を終えている。

おはよう。

おはよう。

ぼくの寝顔でも見ていたの。

うん、見てた。

どんな顔してた?

それはちょっと難しい質問ね。

彼女は困った顔をする。

魘されているようだったから悪い夢でも見ているのかなと思ってね、起こしてあげようとしたんだけれど、ふと、穏やかな顔になったりするの。妬ましいくらい幸せそうな顔してたわよ。どうしようかなって考えながら、出掛ける準備をしていたの。起こした方が良かったのかしら? でもね、あなたの夢にはあんまり干渉したくなかったの。あなたの寝顔を見ているうちに、それがたとえ悪夢でもわたしは干渉すべきじゃないって思ったの。だからね、放っておいた。ダメだった?

そうだね……なんとも言えないな。

今日の夢も海の夢?

そうだね。二度寝してしまったんだよ。あの夢、ぼくのことが気に入ったみたいだ。

彼女は不安そうな顔をして、なにか言いたげに口を半分だけ開く。

ん?

ううん、何でもない。食事は用意してあるわ。暖かいうちに食べて欲しかったけれど、仕方ないわね。電子レンジで軽く温めるといいわ。一応断っておくけれど、何度もノックして、覗いて見たのよ。

ああ、わかってる。

食事の前にシャワーを浴びた方がいいかもね。

うん、そうするよ。

彼女は立ち上がり、バッグを肩にかけ、一瞬戸惑ったような中途半端な仕草の後でベッドの端に膝をかけ、彼の唇に軽くキスする。

どうしたの?

たまにはいいじゃない。ちょっと新鮮でしょ。昔を思い出したのかな。夢の話は今夜聞かせて。それじゃあ、行ってきます。

彼女は部屋を出る。彼もベッドを降りて玄関まで見送ることにする。キャメルのパンプスを履き終えて彼女がすくっと立ち上がった瞬間、今度は彼がキスをする。

驚いた?

ばか。

ダイニングには、少し大きめの皿にラップがかけられ、その上に、彼が目覚めなかったときのために走り書きしたメモがある。

『トーストはお好みで

キッチンの鍋にスープがあります

必要ならばレンジで温めて』

黄金色の焼き色をした二切れは、たぶん鰆のピカタだ。夕べ彼女がそんなことを言っていた。付け合わせにはボイルした野菜……ブロッコリー、ジャガイモ、にんじん、いんげん。まだいくらか温かい。

しまったな、できたてを食べたかったな。

キッチンの鍋の蓋にも『テキトウにあたためて』とメモ。その横の小皿にはクルトン。彼女の流儀を知っているからスープは鍋の中身を見るまでもなく、ポタージュだとわかる。

とにかく彼女の提言に従って、シャワーを浴びよう。

それから、ゆっくり食べることにしよう。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (5/7)"へのコメント 0件