VIII 朝食: SHRIMP

彼はベッドの中でくぐもったグルグルと唸る音を聞いていた。身体は目覚めているのだが意識はまだ夢をひきずっている。遠くの洞窟から響いているのだろうか怪物らしきの咆哮が新しい物語の始まりを告げているようで、いささかの緊張と不安を覚えないでもない。彼はまだ醒めきらない夢の中で居心地の悪さに身を捩る。すると現実の身体は寝返りをうち、ベッドの弾力が彼に跳ね返る。それがきっかけだったのか、現に被った夢の薄皮がはらはらと剥がれ、彼は自分の居所を見失いながらやっと朝の目覚めを自覚する。

今ひとつ目覚めが良くない。

隣のベッドに彼女の姿はもうない。それはいつものことだけれど、抜け殻になったベッドを眺めていると、彼は遠くの山奥にでも取り残されたような気がした。なかなかベッドから抜け出る気がしない。やっとの思いで上半身を起こしたもののそのまま胡座を掻いてじっとしている。

思考も時間もまだまだ足踏みしている。夢の中から追いかけてくるように、怪物のグルグル、グォングォンと吠える声がまだ続いていた。

そうだ、夢だ。

彼は、ついさっきまで確かに見ていた夢を頭の中で再現しようと試みる。パズルのようにばらばらになった断片のいくつかを拾い出す。

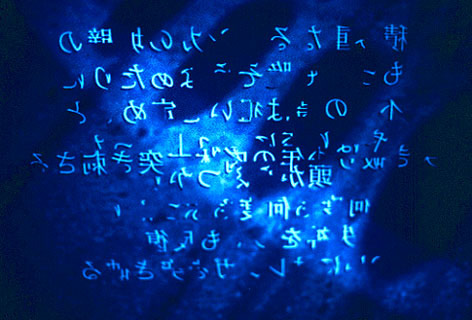

青い夢。青い海の中。昨日の色よりも少し紫が強かった。青と青紫と紺色が斑に揺れていた。水の温度を冷たいと感じた。気のせいかもしれないけれど昨日までの夢とは少し趣が違っていたようだ。だが、そこが同じ場所であることは間違いない。それは公理にも等しい自明の用件。

しんとしていた。

とても静かだった。

水の流れる音も、何かが水を掻く音も、自分の心臓の音さえも聞こえなかった。

そういえば、昨日までの夢の中ではどんな音が鳴っていたのだろう。静寂を意識しなかったのは、きっと何かしらの物音がバックグラウンドにあったからなのだろう。遙か彼方の水面で波頭の崩れる振動や深い淵から伝わる海底の呻きがオブラートのように重なって微かな基調を奏でていたのかもしれない。あるいは聴覚へのもやもやとした圧迫が体内の血流を増幅して静かなリズムを刻んでいたのかもしれない。

だが、今日はどんな音も聞こえない。まさに無音だ。音という概念そのものが消え失せてしまったかのようだった。サウンドトラックの欠けた映画、スピーカーの壊れたテレビ、防音ガラス越しに見る一切の騒音が取り払われた風景――どうしようもなく手の届かないところへ現実が離れてゆく……目の前にあるはずなのに、とてつもなく遠く感じる。

紫みを帯びた海には、青や紫の影が揺れている。

ああ、そういえば――秋刀魚擬きの青白い影は沈んだ紫色になってた。

ベッドの上で夢を思い出しながら、彼はどこか落ち着かない。

どうしてだろう。

遠くの咆哮が止む。

翡翠色のカーテンの隙間から、朝の柔らかい光が漏れていることにやっと気がつく。怪物が鳴き止んだ途端、静けさが仕返しをする。ぎりぎり聞こえない音が埃のように舞っているのを感じる。粉末の音がまだぬくもりに欠けた空気の隙間に混ざり込んで、静寂の背景になる。

扉をノックする音がした。

起きてる?

うん、起きてる。

もうすぐ朝ご飯できるわよ。一緒に食べる? それとも後にする?

あ、食べるよ。

じゃあ、冷めないうちに早く来て。

了解……。

彼女の声に安心した彼がいた。

それから数分経って、彼は冴えない顔でダイニングテーブルの席につく。オレンジ色のランチョンマットにコーヒーカップがセットされていた。ぼんやりした頭のまま、褐色の液体がたっぷり入ったサーバをとってカップに注ぎ一口啜る。

キッチンの彼女はシンクにもたれかかって彼の顔をまじまじ見ると、少しばかり心配そうに眉を顰める。

具合でも悪いのかしら?

彼は、彼女の言葉を意外に思う。

具合が悪い? そんなふうに見える?

見えるわよ。熱があるんだって言われれば、ああそうなんだって信じるくらいに情け無い顔をしているわ。食事、できるの? 食欲はあるの?

その気遣いにやっと夢から逃れ出たような気がした。すると彼の腹部がグルルルルと鳴って、空腹を主張する。

大丈夫、みたいだ。

そのようね。でも、浮かない顔はどうしてなのかな。あの夢は、今日も見たの?

見たよ。

浮かない顔は夢のせい? 怖い化け物でも登場したの? それとも、酷い溺れ方でもしたのかしら?

今朝はなんだか質問が多いねぇ。

あ、そうね……と、彼女は頸を傾げる……だって、あなたが話さないから。

ぼくが大人しいと心配なのかな?

心配、というより……気持ち悪い。

彼女は軽くオーブンにかけたクロワッサンのバスケットをテーブルに置く。

そうだね、心外だけど……自分で想像しても気持ち悪いな。彼は早速クロワッサンに手を伸ばし、端を千切る。さっくりとした表面の皮がぱらぱら落ちる。何もつけずに口に放り込む。香ばしさが口の中に広がる。

大きめのお皿には山盛りのサニーレタスとスライスしたトマトがたっぷり。輪切りになった緑のピーマン、赤いパプリカ。かかっているのはピンク色のサウザンアイランドドレッシング。半熟の目玉焼きと団子状の小振りのフライが彼には五つ、彼女は三つ、ソースはやっぱりピンクのオーロラソース。

ああ、これか。

彼は、目覚めるときに聞いていた怪物の咆哮を思い出す。

これは、あれ?

ん、あれって……ああ、あれね。ご明察。海老はたっぷり入ってるわよ。

今朝の怪物はフードプロセッサの唸る音だったのだろう。半平だとかの練り物をフードプロセッサにかければ滑らかな魚肉のペーストになる。それに刻んだ海老を混ぜ、衣をつけて揚げれば海老団子ができあがる。メインディッシュの横にはミネストローネがカップに注がれ、なんとなくトマトやトマトケチャップめいたメニューだ。このところ青みを帯びた夢ばかりを見る彼は、赤みを帯びた料理や調味料に安堵する。

で、どうだったの?

そうだね、少し重苦しい夢だった。

彼は、紫がかった青い海を思い浮かべる。

水がぼくの身体に張り付いてるみたいだったな。水飴みたいにネバっこくって、これまででさえ身動きし辛かったのに、腕でひと掻きするのさえとても苦労した……たぶん。昨日、夢の中での摂理を理解したと思ったのにね、よほど僕のことが気に入らないのかな、予告も前兆もなく世界のルールが誰かに書き換えられてしまったみたいだ。

彼は夢の記憶を彼女に話しながら目を閉じる。すると、夢の細部がどんどん再現されてふたたびあの海に放り出されたような気分になる。

そうだ――青白い魚のような影は紫になっていてね、やっぱりぼくの周りを滑るように泳いでいたんだ。考えてみるとなんだかヘンだね……僕は身動きできなくなっているのに、魚影は変わらず滑らかに泳ぐ……紫の細長い影はぼくが気がつくたびに増えていた。昨日みたいに分裂したのか、それともどこからか湧き出てきたのかはよくわからない。でも、ぼくにとっては粘度の高い菫色じみた青い海だ。藻掻くこともあきらめて、ソファに体を投げ出すようにただぼんやりしていることしかできない。するとね、誰かに見られているような緊張感を覚えたんだ。視線を感じた、というのとはちょっと違う。視「線」じゃないんだよ……むしろ「面」かな。

視面?――彼女が片眉を釣り上げる――いくつもの視線が集まっていたということ?

いや、そうじゃない。見られている相手はたぶんひとりなんだ。ひとり……あくまで人ならば、だね。

理解不能ね、まあいいけどね。

その眼差しのせいなのかな、汗が滲み出るような気がした。水の中だから汗がどう滲むのかわからないけど、そうだった。そして、いつの間にか紫の影が隙間もなく重なり合ってぼくを球形に取り囲んでいた。昨日も青白い影に包まれたけど、もっとふんわりしていたんだよ。でも今日は、もっと暴力的な印象がしたんだ。あんまり愉快じゃなかったよ。色が暗かったせいかもしれないけれど、今日は誰かの――何かの意志に閉じ込められたって感じかな。別に悪意はなかったみたいだけどね――そうだな……繭だとか、卵の殻に入れられたみたいだった……。

彼はぐっと息を呑む。いつの間にか眉間辺りに力が入り、自分の顔が険しくなっていることに気がつくと、慌てて表情を緩めて目を開ける。すると彼女は半分にした海老団子をフォークに突き刺し口に入れるところだった。彼がもぐもぐと動く彼女の口を眺めていると、彼女がにっこり笑顔を見せた。

冷めないうちに食べた方が美味しいわよ。

そうだね。

彼はスープをひと匙呑んで口の中を潤す。トマトの甘みが彼の夢を振り払おうとする。ピンクのソースに絡まった狐色の団子をフォークで刺して、丸ごとひとつ口に放り込む。クリームのようなすり身のペーストとぷるんとした海老の食感が咀嚼する奥歯に伝わる。ほんのりとした塩味とこってりしたオーロラソースの甘酸っぱさが舌に広がる。

いかがかしら?

彼にとっては、これまでに何度も口にしたことがある彼女の定番レパートリーだ。彼女の料理に斑はない。いつものようにできはいい。

相変わらず、美味しいよ。

相変わらず、か……まあ、いいわ。それで、あなたはどうやって夢の中から帰ってきたの?

声、というか鳴き声かな。大きな動物の……たとえば鯨とか、あるいはドラゴンだとか、そんな怪物めいた動物の吠えるような声が聞こえたんだ。

今日の夢の海は、とても静かだった。静かなんて表現を軽く凌駕するくらいに静かだった。細い影が重なって、完全に閉じ込められたとき、ぼくはその鳴き声を聞いたんだ。それからただその声に耳を澄ますしかなくって、息苦しくなり意識が遠のいたんだよ。

溺れたの?

溺れたのかな……?

知らないわよ。

でもね、目覚めた今だからわかるんだけど、あの怪物の鳴き声は、たぶんぼくの命綱みたいなものだったんだ。アンビリカブルケーブル、なんて言った方が格好いいかな?

へえ、そうなんだ。

ん?

彼にはそれが苦しい駄洒落のように聞こえた。

もちろん彼女にそんなつもりはないし、そんなことに気がついてもいない。

何?

いや、なんでもない……でもね、昨日や一昨日みたいに溺れてしまうんだ、とは思わなかったよ。意識が薄れて夢の中から無理矢理引き剥がされるような気がした……そう、無理矢理、ね。あの海に、あの夢に、ぼくは馴染みはじめているのかな……。

彼は理由の定かではない不安を感じる。

もう四日目だからね、慣れてもいい頃なんじゃないの。

彼女はフォークに胡瓜を突き刺して、無責任に言い放つ。

昨日までは、溺れそうな苦しさがあったから、目覚めてすっきりしたんじゃないかと思うんだよ。でも、今日はそれが無かった。息苦しくはあったけど、溺れるとか死んでしまうとか、そんな切迫感がなかったのかな。そうだな……例えば空気が薄くてハアハアするとか、金魚が水から揚げられてアプアプしてるのに近い苦しさなのかな――金魚になったことはないけどね。だからね、ベッドの中でいつまでも夢に引きずられていたんだ。何だか目覚めが悪かった。

ふうん。

彼女は、彼をじっと見る。

何か顔についてる?

ううん、そろそろ鰓ができてるんじゃないかって思ったの。

鰓?

鰓呼吸でもしはじめたのかなって。

彼は左右の耳の下から顎の辺りまで掌でなぞる。

この辺にできるのかな、鰓。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (4/7)"へのコメント 0件