II 朝食: SALMON

夢を見たんだよ。

彼はダイニングから、カウンターの向こうで朝食の準備をする彼女に言った。

彼女は背中を向けたまま、一応の義務を果たすかのように何気なく問う。

どんな夢?

海の中で溺れる夢。

ふうん、そう……と彼女は気のない返事をし、それで終わり。

だが彼は、彼女の無関心などに構うことなく今朝見た夢の話を続ける。

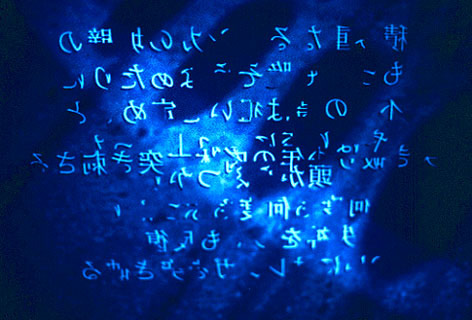

ぼくはね、海の中にいたんだ。周りはただ青かった。透明だけど深い青だ。透明で深いけれど、一様ではなくて、いろいろな青がある。緑みがかったターコイズブルー、ほとんど黒のような暗い紺色、ところどころに鮮やかなコバルトブルーがゆらゆらと揺れている。少し明るく見える方がきっと海の表面なのだろう。黒ずんでいる方がきっと海の底につながっているのだろう。ゆらゆらしているのは水が流れているせいに違いない。ぼくは何か理由があって海の中にいる。その理由はたぶん目覚めたせいで忘れてしまったけれど、夢の中では全てが必然の下にある。だから、深い海の中で漂っている自分にこれっぽっちも疑問はないんだ。

キッチンのフライパンではジリジリとオイルの弾ける音がする。

彼女がフライ返しを捻る。

ねえ、聞いてる?

うん、聞いてるわよ。

考えてみたらね――いや、考えてみなくたってそうなんだけど、ぼくは深い海の中に潜ったことなんて一度もないんだ。そもそも泳ぎはあんまり得意じゃないから、海にもプールにも誘われない限り行かない。君と一緒に海に行ったのはもう何年前だっけ。もっとも海水浴に出かけたところで浜辺でゴロゴロしているか、浅瀬で軽く水浴びする程度だしね。そんな場所で潜ったところですぐ下にはさらさらと砂がゆれていて、立ち上がれば簡単に胸が出る。深い海の中の様子なんて、雑誌の写真やテレビの映像で見たことしかないんだよ。それにね、目覚めた今だから思うのかもしれないけれど、ぼくがいた海にはどこか海らしさがなかったんだ。どうしてだと思う?

彼女はフライパンに卵を落とす。

ジュワジュワと卵白が焼かれる音と匂いが広がる。

彼は彼女が聞いているかなんて、もう、どうでもよくて彼女の返事も待たずに続きを話す。

どうしてだと思う? それはね、何もいないんだ。ただ透明な青が広がるばかりで、魚一匹いないんだ。小さなプランクトンが漂う気配も埃のような藻の影さえもない。命の源であるはずの海なのに蒸留水のように澄んでいて、命の兆しすら感じない。ねえ、君はどう思う? あれは本当に海だったのかな?

彼は彼女がコンロに向かい、眉を顰めていることなんて気がつかない。

彼女は後ろを向いたまま、一応答えとして頸を傾げてみるけれど、それよりフライパンが焦げつかないようにする方が目下の課題だ。

まあ、どうだっていいことなんだけどね。命の在不在なんて夢の中では関係ないさ。夢を見ていたぼくが、そこを海だと思えば海になる。そして、やっぱり海なんだ。だってぼくは溺れたんだよ。

彼は一瞬言葉を止めて考えた。

溺れそうになった、かな……。

つまりね。

急に息苦しくなってね……いや、最初から息苦しかったのかもしれない。きっと止めていた息が続かなくなったんだと思う。息を吸おうとして、いやダメだって思った。自分を包み囲んでいるのは空気じゃなくて水だと気がついた。吸い込んじゃいけないと思ったけれど、ほんの少しだけ口に滲み込んだ水は、強烈に塩辛くて苦かった。ああ、これは紛れもなく海の味だ。意識をするとどんどん苦しくなってしまう。海面に出ようとしても明るい方は目測なんかじゃ見当もつかないほど遙か彼方で、自分の居場所がどれだけ深いか想像もできない。どんなに泳ぎが達者な人でも息が続くうちに上がることなんて絶対にできない深さだ。

ああ、このまま死ぬんだなって思った。

溺れて死ぬなんて最悪だ。

どれほど苦しいのかなんて考えたくもない……。

ぼくは続く限り息を止めていた。

で、どうなったと思う?

そうね……溺れて死んだ?

彼女はサラダのボウルと厚切りのトーストが四枚のった皿をダイニングテーブルの真ん中に置く。サラダはサニーレタスをたっぷり千切り、スライスしたトマトと胡瓜に、細く切った黄色いパプリカ、ドレッシングはシンプルなヴィネグレット。

いや、死なない。だって夢なんだよ。

そう、夢なんだ。ぼくはまだ死んだことがないから、夢の中だってきっと死ねない。

スープのカップを両手にした彼女が戻り、彼の前と自分の席に置く。スープは細かく刻んだにんじんと玉葱のコンソメスープ。

それにさ、ぼくは海で溺れたこともない。溺れそうになったことはあるけど、慌てて水をちょっと飲んだくらいだから、本当に溺れているときの苦しさがどれほどのものなのかをまだ知らない。もっともそんなこと知りたいとは思わないけど。

わたしは溺れたことあるわよ、と彼女――死んだことはないけどね。

いつ? どこで?

ちっちゃなとき、川で。海じゃなくて残念ね。

どんな感じだったのか、覚えてるかな?

うん……でも、苦しいというより怖かったかな。溺れたといっても、小学校に入るずっと前のとっても小さなときで、深みにはまったとか流されたとか、大袈裟な事件でもなかったしね。ごく普通の浅い川だった。両親がちょっと目を離した隙に歩き回って、川の中で転んじゃったの。前のめりにバシャンってね。顔が水に沈んで、口や鼻に水が入って、立ち上がればお尻にも届かなかいくらいの深さだったのに、動揺していたのか上手に立ち上がれないのよ。息を止めることすら気がつかなくて、焦って手足をバタバタさせて、余計に水を飲んじゃって、死んじゃう、死んじゃうって本当に思ったわ。近くにいたおじさんが、水遊びにしては様子がちょっとおかしいぞって気がついて、助け上げてくれたから事なきを得たんだけど、あのままだったら本当に溺死してたかもね。でも、今思えばかわいい溺れ方だわ。どうしていいかわからなくて、ただ怖かっただけ。今でもときどき思い出すわよ、たとえばお風呂に入っているときとかに。

それじゃあ、本当は水が怖いとか?

ううん、全然。だってわたし、あなたより泳ぐの得意でしょ。

メインディッシュはサーモンのムニエル。タルタルソースをたっぷり添えて、付け合わせには目玉焼きとボイルしたブロッコリー。彼にはサーモン二切れ、自分は一切れ。

彼女は朝食をしっかり作る。

今朝のメニューなんてまだまだ軽い。肉でも揚げ物でも何でもありだ。休日なんて知らない人が見たらディナーのような朝食だ。そして彼は朝食をつくらせてもらえない。

ごめんね、今朝は少し寝坊しちゃった。足りなかったら、わたしが出掛けたあと、適当に自分でつくって。

その代わり、夜は彼が食事の準備をする。ただし、軽めにということになっている。例えばさっぱりしたパスタとか、例えば野菜多めのサンドイッチとか。

それで?

それでって?

夢の続きはどうなったのよ。

ああ、そうそう。

彼はスープを啜り、一息おいて彼女の顔を見る。

話をここまで引っ張っておきながら、申し訳ないけどとってもつまらないオチなんだ。もう息が続かない、どうしようもない。口の中に塩辛い海水がじわじわ染みて、ぼくは溺れる覚悟を決めた……決めたけど、結局、溺れたことのないぼくは溺れる苦しみも恐怖も知らないから、それで終わり。

終わり?

汗びっしょりで、目が醒めた。

それだけ?

うん。塩辛い味はぼくの汗だったのかな。

本当につまらないわね。

彼女は冷たく彼を見る。

その後の彼の台詞はといえば、どんな気の利いた一言をひねり出しても全てが凡庸な結末の言い訳になる。

でもね、青い海の中はとてもきれいだったよ。何もいない透明な青。ぼくだけしかいない青い世界――どうして、こんな夢を見たのかな?

そんなことわたしが知るわけないでしょと、彼女はトーストを一枚囓る。そういえば、わたしもずいぶん海で泳いでいないわね。今度の夏には海にいってみようかな。水着も買わなきゃね。どんな水着がいいかしら?

それはぼくに聞いてるの? それとも独り言かな?

さあ、どうだろう。

近場の海なんて、あんまりきれいじゃないから厭だなあ。あなたの夢みたいにきれいな青い海がいい。ね。

それはぼくに連れて行けって言ってるの?

さあ、どうだろう。

彼女は、ニヤニヤとした笑顔の残像をばらまきながら食事を終えて、出掛ける支度をするために席を立つ。朝食の後片付けは彼の担当。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (1/7)"へのコメント 0件