VII ROOM NO.303 : 昼食

お昼休みは外食をする。

経済的なことを考えれば、マメにお弁当を作る方がお得だ。朝食は、まあまあちゃんと作るのだから、その気になればついでにできるし、多めに作って余り物を持っていってもいい。実際そうしていた時期もある。あるいは社員食堂を使うこともできる。外のお店に比べればずいぶん安い。

だが、あるときそれでいいのか、と思ったのだ。

それではいけないんじゃないか、と思ったのだ。

それなりキャリアも重ね、少しお金に余裕ができたこともあるだろう。ランチに千円かけても、ドキドキしなくなった。

しかし、単に経済の問題ではない、と思っている。

自宅で作ったお弁当には、私が毎日帰る家が付属している。

社食のご飯には、私が毎日通う会社が寄生している。

ふと、そう思ったときに酷く気分が悪くなった。その感覚は未だ消えない。

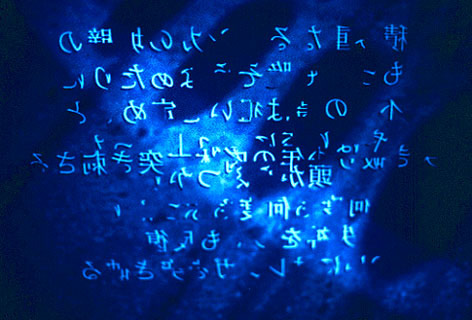

それらは私にとって、自分自身を虚飾する分厚いフィルターだ。どうして家に帰るのだろう、とか、どうして会社に通うのだろうという命題を、表面的な経済だとか帰巣や帰属の欲求にカムフラージュする。だから、私は一旦自分をニュートラルにするため、昼間の一時間ほどを現実から切り離す。

その一時間は、私が私として存在し、また、私が私としての存在を消す一時間なのだ。現から宙吊りになった私がすうっと現れる。

だからいつもひとりになる。会社の誰かと一緒にランチなんて考えられない。

別にね、一匹狼を気取っているわけじゃないのよ。

だいたい狼なんかじゃない。むしろ迷子の子羊、だから。

孤独が好きだというわけでもない。他人を嫌っているわけでもない。ただ〝同僚〟だとか〝上司〟だとか〝部下〟だとか、そんなポジションが疎ましいのだ。本人の存在とはまるで無関係のアクセサリーのような仮初めの役割を引きずりながら食事をしたって美味しくない。

一応会社勤めには違いないが半分フリーみたいな部署で、酷く忙しくない限り時間的には融通が利く。だから、ランチタイムの一番混雑する時間帯は避ける。時間に拘束されている人たちは、そんな私を少しばかり羨むようだけれど、そのかわり、そのときどきの仕事の事情で土日休みの週休二日、なんて雇用条件の後ろ側には「(だったらいいな)」が隠されている。勤務時間九時から十七時(だったらいいな)。

ランチタイムが始まるぴったりの時間、私はお店の扉の前に立つ。

例えば、まだ誰もお客のいないカジュアルなレストランに一番乗りする。

顔見知りだけれど互いに名字さえ知らないホールスタッフと挨拶をかわす。

――こんにちは。

――今日は何にする?

メニューも見ずにオーダーをする……オーケー、食後はコーヒー?

うん、お願い。

そして、私は私にランデヴーする。

ページ: 1 2

"七日で魚になる (4/7)"へのコメント 0件