第一章・出会い

佐川恭一が破滅派にはじめて寄稿したのがいつだったか、実のところ私は覚えていない。確認できる一番古い記録は2011年11月発刊の破滅派八号だ。東日本大震災の現地リポート、今日マチ子による漫画「破滅ちゃんと堕落くん」といった豪華企画にまじって開催された定番企画「掌編競作 国家元首にだけ許された秘密」に「優しき権力者の独白」という掌編を寄せている。

はじめての寄稿者はその経歴を含め、チェックするようにしていた。破滅派を標榜しているので、ほんとうに取り返しのつかない人が寄稿してくることもあるからだ。佐川についてはすでに『終わりなき不在』で第3回日本文学館出版大賞を受賞していたこと、そして「優しき権力者の独白」が高いレベルの掌編だったことなどから、破滅派編集部一同と有望な新人が加入したことを喜びあった覚えがある。ただ、そのとき喜び合った編集部員はもう破滅派にはいないのだが。

いまあらためて読むと、このときから佐川は伝家の宝刀である「わけのわからない外人名の登場人物と明らかに日本っぽい舞台設定」を採用していた。どんなスタイルでも貫き通すとそれなりの武器になるのだろう。

第二章・クランチ時代

佐川恭一は破滅派だけで活動していたわけではない。佐川を語るにあたって避けられないのはCRUNCH MAGAZINEの存在だろう。2013年から2019年にかけて存在していた小説投稿サイトである。そもそもこの「小説投稿サイト」という言い方自体が2010年代の初頭にようやく生まれつつあった言葉であり、破滅派などは「オンライン文芸誌」を標榜していた(いまもしている)。

CRUNCH MAGAZINEは、主催者であり文藝賞でデビューした作家でもある今村友紀(本名: 石井大地)の手腕もあり、ディスカバー21のような出版社とのコラボも行われるなど、「ビジネス的にイケるのでは?」と思わせる雰囲気があった。「小説家になろう」以外に有力な小説投稿サイトが存在しなかった当時、ライトノベル以外の小説の読まれる場所がオンラインになかったので、誰もがそれを求めていたのだ。

佐川はCRUNCH MAGAZINEに参加し、『シュトラーパゼムの穏やかな午後』で第1回クランチノベルズ新人奨励賞を受賞する。これはおそらく主催の今村による取り計らいだろう。出版社との協業文学賞という枷のために本賞受賞に至らなかった同作(※ワタヤリサが出てくるので出版できない)に花を持たせたというわけだ。CRUNCH MAGAZINEのサイトのデータはすでに消えてしまったので真相は藪の中だが、今村には『シュトラーパゼム〜』を大賞にできなかったことを悔やんでいるそぶりがあったような気がする。

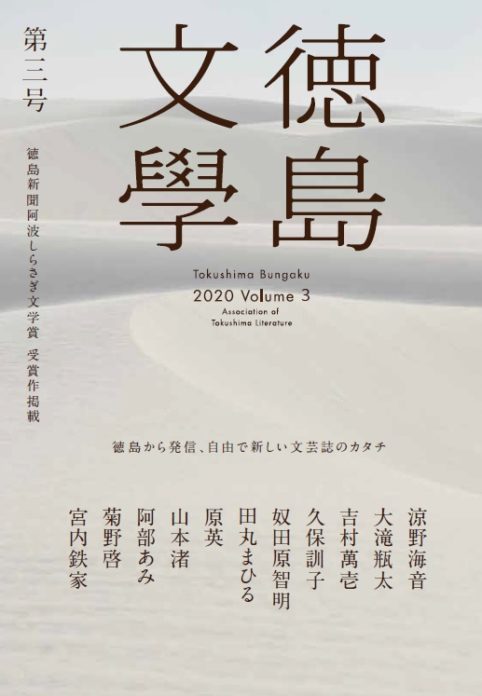

CRUNCH MAGAZINEはその短い活動期間で町屋良平、大滝瓶太といったプロの作家を排出している。俊才ひしめく環境で創作に励んだ経験は佐川のいまを支えているはずだ。

第三章・カルト作家としてのブレイク

すぐれた作家がそうであるように、佐川もまたその作風にいくつかの種類がある。ただ、佐川が最初に世に発見されたのは『サークルクラッシャー麻紀』に見られるような「下品」「パロディ」といった資質である。いったんこの資質を暗黒面と呼ぼう。

佐川恭一の暗黒面が強く出ていたのは2013年から2016年である。Webで小説を発表するという流通形体なので、佐川の持つ毒の部分が注目されたのだろう。電子書籍として発表された同作は表題作のタイトルに含まれる「サークルクラッシャー」という単語のアホらしさと佐川独特の人生に対する突き放した切なさの同居が評判を呼び、「小説すばる」でのエッセー連載「愛すべきアホどもの肖像」にこぎつけた。大抜擢といっていい起用である。

『サークルクラッシャー麻紀』による成功ののち、佐川はその数ある側面の一つである暗黒面が大きくフィーチャーされた形で注目を浴び、カルト作家としての地位を確立した。同じ枠に納められていたのは『昼休み、またピンクサロンに走り出していた』の素童(※前のアカウント名は素人童貞なんちゃら歳)などである。なんにせよ、佐川は小説すばるを足がかりに書肆侃侃房「ことばと」や惑星と口笛ブックス『スカーレット・ヤングスター』など、活動の場を広げていくことになる。

第四章・Wikipediaの充実

カルト作家には熱心なファンがつくものだ。佐川の活動は事細かにWikipediaにまとめられており、なんなら私もいままさにWikipediaを見ながらこの文章を書いているほどである。2018年に小説すばるで「花火大会僕滅作戦」を掲載して以降、佐川は上述したとおり活動の場を広げていくのだ、Wikipediaによれば。

なかでも思い出深いのは、小説すばる2020年2月号での私と佐川のアベック掲載である。怒られるかもしれないので言わなかったが、事実上の別冊破滅派といってよく、なんなら北野武が小説を掲載した一年後に佐川が短編「コマネチ」を発表したのも壮大な前振りだったのでは、と下衆の勘繰りをせざるをえないほどだ。

読切短編コーナーの作家の破滅派率が100%の貴重な「小説すばる」

この偶然はひとえに佐川の熱心な寄稿によるもので、この間も佐川は歌舞伎町文学賞などの得体の知れない文学賞に応募していたのだから驚きを禁じえない。なお、この歌舞伎町文学賞が選考過程の不透明性で揉めて道玄坂文学賞(センター街だっけ?)の立ち上げが宣言され、その選考委員の打診が私に届いていたというのは個人的な爆笑ポイントなのだが、まあそれは置いておこう。

なんにせよ、このディスコグラフィーの充実によってわかるのは、商業出版界の要請に応じる形で佐川のライトサイドが徐々にフィーチャーされていっている点だ。佐川の得意とする題材の一つにスクールカーストがあるが、スクールカーストのおそらく下位に属するだろう登場人物を取り上げた青春小説などを発表することにより、これまでのカルト作家のどす黒い側面が文字通り影をひそめていく。

私は佐川恭一をルーク・スカイウォーカーになぞらえ、商業誌によるフォースの導きと捉えている。

第五章・絶え間ない応募

2018年の「花火大会撲滅作戦」は佐川恭一にとってはじめてのメジャー商業誌掲載作なのだが、佐川はそれ以降も新人賞に応募し続けている。この理由について佐川はtoi booksのイベント佐川恭一☆Nightで「常に自分の作品のどれかが選考途中の段階にないと落ち着かない」ためだと吐露している。

この強迫観念に似た思いは佐川のライフワークである受験勉強からくるのだろう。ある意味で彼は何十年も受験勉強をし続けている。「童Q正伝」で触れられていただろうか、京都大学合格後もついつい「目標は京都大学合格です」と発言してしまう京大生さながら、佐川はプロ作家であっても新人賞に応募し続けている。阿波しらさぎ文学賞受賞はその成果の一つだ。

佐川になんらかの治療・カウンセリングなどが必要なのかどうかはわからない。ただ、そのコンスタントな筆耕は佐川の実力を確かなものにしつつあるのは間違いないだろう。受験勉強の呪いが解けないまま新人賞に応募し続けるプロ作家というのが佐川恭一の一つの側面である。重度に進行した疾患は才能と見分けがつかない。

第六章・過学習と変化

佐川の暗黒面は読者との共犯関係によってその暗さを増してきたことは述べた。が、佐川は動物的にゲスだったわけではない。『スカーレットヤングスター』で触れられる「野性」を佐川は持たない。あくまで戦略的にそうしている。

たとえば、佐川は一時期「ち◯こま◯こ」を作品のタイトルに入れることがあったが、別に開き直ったわけではなく、私が破滅派に書いた「不都合な真実、それも無名で卓抜な表現をするあなたにとってだけ」というエッセーを読み、その通りに振る舞っただけである。

いったんまとめよう。破滅派の歴代ランキングを出したことによって、以下の事実がわかった。

・App Storeからリンクを貼られた作品が1位である。

・「ちんこ」や「処女」といった卑猥な言葉を含む小説が検索流入を招き、高い順位である。

・有名人について言及したものは高い順位である。

ある意味で、佐川恭一という作家は過学習をする作家だ。凡百の作家が「自分らしさ」にこだわって同じ場所に止まり続けているのを尻目に、佐川は自分のスタイルをその場所から少しずつ動かして変えていこうとする。暗黒面が際立っていたのも、フォースに導かれて青春ものを書くようになったのも、すべて読者が導いた結果である。まるで鏡のように読者の欲望を反映しているのだ。

第七章・意外にも文学的な挑戦

佐川恭一は大江健三郎を尊敬する作家に挙げていることからわかるように、文学的とされる作品をよく読んでいる。したがって、「文学的であることとはどういうことか」もよく考えている。

この数十年のトレンドとして日本の文壇では文体に特徴があるもの、もっと言えばテキストの書かれ方に工夫があるものに文学的評価が集まりがちだ。方言の採用、人称の切り替え、信用ならない語り手などなど、ピンと来る読者も多いだろう。

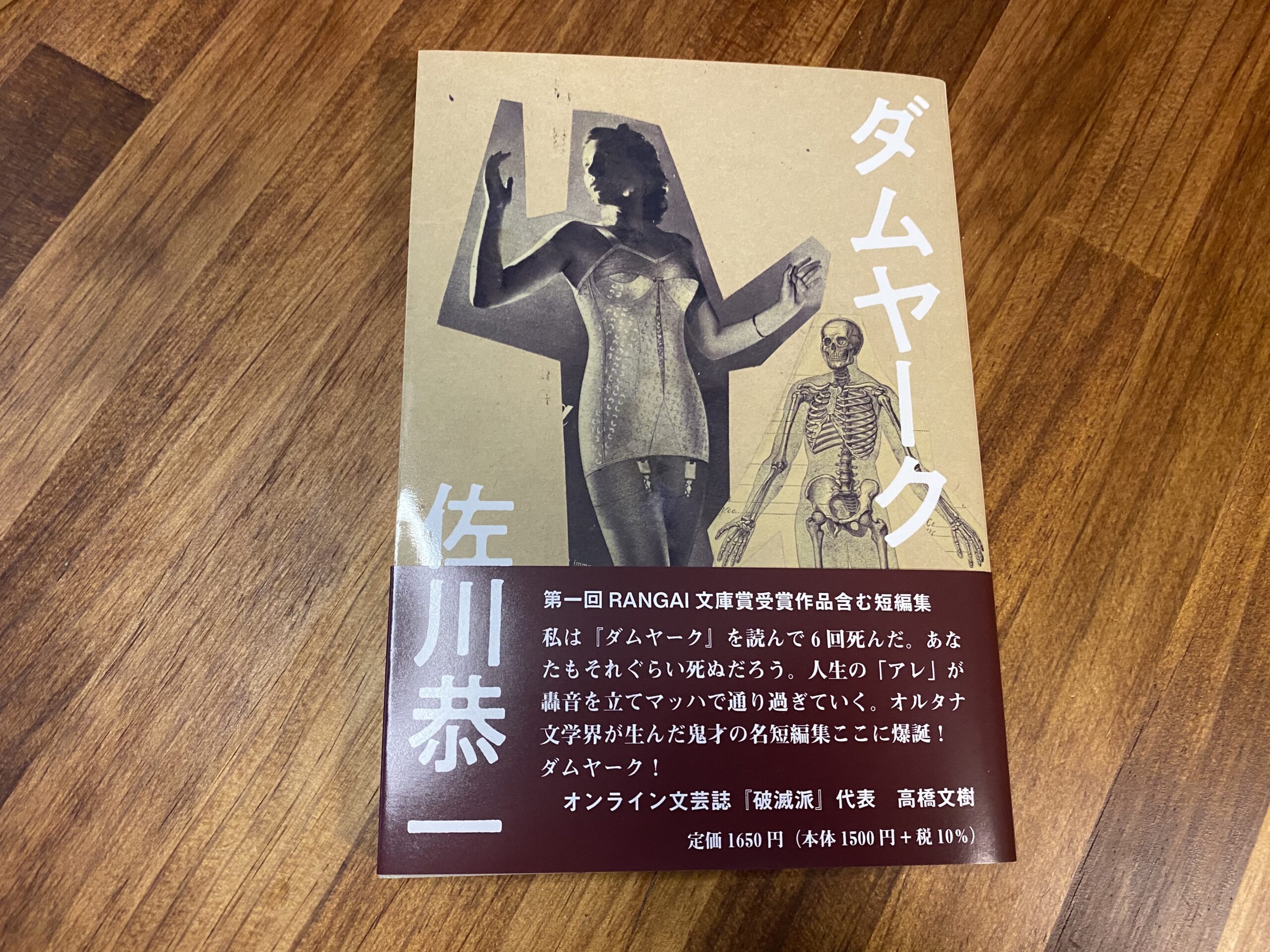

佐川がこうした傾向と対策を怠るわけはなく、『受賞第一作』ではガルシア=マルケス『族長の秋』を思わせる息継ぎなしの文体、『ダムヤーク』では常体と敬体の混在(混体とでもいうべきか)を採用している。つまり、佐川が何を書くかについて注目しているうちは佐川の特質の半分も理解しえないだろう。佐川はどのように書くかについて意識的な作家である。ただの下品ではない、技巧的な下品なのである。

第八章・人生の速度

短編集『ダムヤーク』はある意味で佐川の作風の見本市のような作品集である。佐川の近年の作風には人生全体を短編の中に収めた箱庭のような作品が見受けられる。たとえばアルファベットで名付けられた登場人物たちが微かに交錯する「ダンスナイト」もそうだし、無軌道に殺し屋や牧場を開業する鼻持ちならない主人公の人生を描いた「超速個人史B」もそうだ。得体のしれない言葉がカフカ的に流行していく草野球小説「ダムヤーク」でもつよしの生涯が描かれる。

インディー書籍としては異例の重版をした『ダムヤーク』

ユーモアと馬鹿々々しさと残酷と悲哀、そうしたものが散りばめられた短編集は現時点で一つの到達点である。光と闇のどちらにも佐川はいない。この組み合わせがもたらす複雑な読み味が現在の佐川のファンに支持されているのだろう。この川端康成を彷彿とさせる「圧縮された人生の密度」も佐川が数年かけて描き続けているモチーフである。

しかし、おそらくだが佐川はまた変わっていくのだろう。次の作品集『舞踏会』ではまた違った姿が見られるはずだ。

第九章・野良作家のロールモデルとして

佐川恭一は文芸新人賞に応募し続けているぐらいなので、当然新人賞を受賞していない。しかし、新人賞受賞以外に作家デビューをする方法がよくわからない出版界において、佐川恭一のような野生の作家は貴重なロールモデルとなるだろう。実際、彼の執筆ペースはコンスタントかつ安定している。世に出ない作品も含めて見聞きする機会のある人(編集者・作家仲間など)は同意することだろう。一度や二度の新人賞落選で腐っている人はぜひ見習ってほしい。

文芸誌に載ると純文学、小説雑誌に載ると大衆小説という昔ながらの区分はいまもまだ生きており、その垣根を超える作家は例外的だ。その意味で、純文学の新人賞を獲らずに小説雑誌でデビューした佐川恭一が芥川賞を獲ることはこの先もないのかもしれない。ベストセラー作家となってなお新人賞に応募し続ける老齢の佐川恭一というのは見てみたくもあるが。

なんにせよ、佐川恭一を応援することは、実のところ出版界の多様性を広げることに他ならない。五大文芸誌に掲載されたものだけが文学なわけではない。

第十章・おわりに

その作家としてのキャリアから佐川恭一を見つめてきた私にとって、佐川が活動の場を広げていくのを眺めるのは嬉しくもあるが、少し複雑なところもある。破滅派からもぜひ佐川恭一の本を出したいものだ。

まだ本人に相談していないのでなんともいえないのだが、破滅派ならではのギリギリを攻めた本になればよいと思う。かつ、出版者である私が訴訟されたり捕まったりしなければなおよい。

繰り返しになるが、佐川恭一初の紙の短編集『ダムヤーク』は、佐川の現時点での最高到達点の一つである。佐川は今後も狂ったように学習を続け、自らの最高偏差値を更新すべく執筆を続けるだろう。

補遺

本稿のタイトルはジュリアン・バーンズ『10と1/2章で書かれた世界の歴史』をもじったものだ。なんとなくかっこいいかなと思ってそうしただけであり、特に意味はない。冒頭の写真は2014年頃の佐川恭一。「闇金ウシジマくん」に出てくる板橋というキャラを真似しているらしいのだが、なぜ写真を紹介するにあたってそんな断りを入れたのかはよくわからない。根がシャイなのだろう。

コメント Facebookコメントが利用できます