去る12月21日(土)午後6時から、大阪市本町の書店toi booksにて佐川恭一の初の書店トークイベント「佐川恭一☆Night」が催された。SNSを通した宣伝が功を奏し、この日は大阪のみに留まらず西日本を中心に各地から有志が集まった。魅力的な本が四方を取り巻く本好きにはたまらない雰囲気の中、佐川と司会の大滝瓶太、toi books店主の磯上竜也と共に参加者がテーブルを囲み、佐川恭一の魅力について自由闊達なトークが繰り広げられた。イベントの最後には佐川恭一から驚くべき重大発表が私たちにもたらされた(これについてはあとで詳しく説明する)。そのあと、toi booksが入っているテナントビルの一階にある居酒屋に場所を変え、「佐川恭一を囲む会」と称して佐川の創作活動の裏側や謎に包まれた文壇の内幕をさらに奥深く掘り下げた。

今回の参加者については「今後AKBの初回公演を観に来た伝説の客みたいにしてみせます」と佐川本人が豪語している。栄誉あるその一人になれた責任――いわゆるノブレス・オブリージュ――として、イベントの様子の一部を以下に報告しておきたい。今のところはコアな佐川恭一ファンを除いて誰がこれを読むかはわからないが、日本文学史における決定的事件の目撃証言として将来有益な史料となることは間違いない。

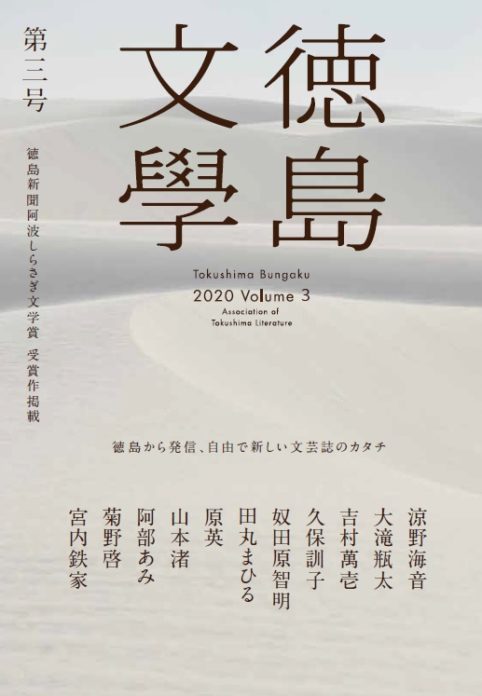

ドアを開けると、よく似た顔の男が二人、目に入った。「佐川恭一☆Night」の主役、佐川恭一と司会を務める大滝瓶太である。男性的に角ばった、意志の強そうな面長の顔立ち。鋭い知性を感じさせる切れ長の目。そして眼鏡(ただし大滝がこの時かけていた眼鏡はパソコンのブルーライトをカットするもので度が入っていないことが後に明かされた)。身長と髪型でかろうじて区別は可能なものの、どっちがどっちだ? まさか兄弟? 第二回阿波しらさぎ文学賞受賞時の記事で佐川の顔写真を事前に確認していたにもかかわらず、私の貧弱な相貌認知能力は二人の男を見分けられなかった。

二人の小説家には外見以外にも多くの共通点があることが話の中でしだいに明らかになった。彼らはそれぞれ1985年(佐川)、86年(大滝)生まれで、ほぼ同世代である。佐川は京大文学部社会学専修卒、大滝は京大大学院工学研究科博士課程単位取得中退。阿波しらさぎ文学賞の第一回(大滝)および第二回(佐川)大賞受賞者。ともに既婚で、同じ年ごろの子どもがいる。しかも肺に不穏な影が見られる点でも二人は同じだという。まるで大正時代によくいた肺病やみのインテリ文士である。飼い主と飼い犬はよく似るものだというが、仲の良い二人もその例にもれなかった。どっちが飼い主でどっちが飼い犬なのかはよくわからないが。

「佐川☆Night」で熱弁をふるう佐川恭一。本人の強い希望により、写真には一部修正を施した。(使用素材:ほらぱれっと)

「佐川恭一」ができるまで

大滝瓶太は佐川恭一について「土壌がわからない作家」と言い表した。普通の作家はそれぞれの文学的な土壌に基づいて作物(作品)を作っているが、佐川恭一はあたかも二毛作をやっているかのようであるという。影響を受けた作家として大江健三郎や三島由紀夫を挙げるものの、佐川はありとあらゆるパロディをやってのけ、彼の作品世界には百花繚乱の景色がある。ところが大学に入るまで佐川は小説すら読まず、文学を無駄なものとさえ考えていた。佐川文学のミステリアスな源泉はいったいどこにあるのだろうか?

佐川恭一は一年浪人して入学した京大在学中にできた恋人の影響で文学作品を読み始めるようになり、彼女との別れをきっかけに創作を開始した。当初から用いているペンネーム「佐川恭一」は出身地である滋賀県神崎郡能登川町(現在の東近江市)にある地名「佐野」から「佐」の字を採って本名と組み合わせたものであるという。新人賞への応募を始めた佐川は早々に文學界新人賞で二次選考まで行き、自信をつける。彼の過剰なる文学賞応募生活のスタートである。当時彼が書いていたものは現在とは異なり「文学的」な作品であった。ところが文學界新人賞の三次選考を通過した山本浩貴のヌーヴォーロマン作品「遠路市街」(2009年)を読んで、彼は一度筆を折ってしまう。山本ほどの圧倒的天才でさえも認められない純文学の文壇の敷居の高さに絶望したのだという。

当時、佐川は大学生同士の内輪受けを狙ってブログを続けていた。佐川はブログと同様のギャグ路線に転向することで再出発を遂げる。当初書いていた「文学的」作風の名残りは初の書籍化小説『終わりなき不在』(日本文学館、2012年)にわずかに見られるものの、かつて新人賞に送っていた小説の数々は恥ずかしくて見せられないと語った。同書は既に絶版となっており、2019年12月25日現在アマゾンマーケットプレイスで25,980円のプレミアム価格がついている。佐川恭一の原点に関心のある読者諸賢はぜひとも購入して読んでみるべきであろう。童貞と学歴をオブセッシヴな主題とし、パロディを多用する現在の作風になってからは、文學界では一次落選ばかり続いている。

文学賞への執念

現在、佐川恭一は五大文芸誌(『文學界』『群像』『新潮』『すばる』『文藝』)の新人賞に加えて地方文学賞、また歌舞伎町文学賞のような素性のよくわからない賞にいたるまで、手当たりしだいに応募を続けているという。「常に自分の作品のどれかが選考途中の段階にないと落ち着かない」と本人は語る。既に小説雑誌に連載コラムや読み切り短編を掲載しているプロ作家なのだからそこまで必死にならなくてもいいのにと素人目には思うが、おそらく強迫観念のようなものなのだろう。

意外だったのは、佐川が五大文芸誌の特色の違いを把握し、それぞれのカラーに合わせた作品を書き分けて応募している点である。毎回どす黒い佐川恭一色(かつて大滝瓶太は佐川を「黒い森見登美彦」と形容したことがある)の作品を応募し続けているのかと思ったが、黒は黒なりに濃淡をこまめに調整しているようだ。傾向と対策。新人賞という登竜門を前にした佐川は今もなお偏差値の高みを目指し、永久運動のように受験勉強を続けていると言えるのかもしれない。

そして学歴と同様、新人賞にも当然ヒエラルキーが存在する。五大文芸誌が野球で言うドラフト一位指名に相当する特権的な賞だとすれば、大滝や佐川は自分たちのことを育成枠で文壇にもぐりこんだような存在であると考えているという。ちなみに大滝によれば「佐川恭一は絶対に新人賞を取ることはないけど、売れる可能性はある」と噂されているらしい。それを本人に伝えてあげればいいのに。

創作スタイル

勤め人である佐川恭一にとって創作時間の確保は切実な問題である。毎晩9時に子どもを寝かしつけながらみずからも就寝する彼は、いつも午前4時に起きて執筆するように努めている。首尾よく4時に起きられたときには基本的に原稿用紙10枚程度ずつ書き進められる。プロットは立てず、小説の書き方の類のマニュアル本に頼ったこともない。「花火大会撲滅作戦」(『小説すばる』2019年11月号)を書いたときのように興に乗ると約30枚を一気に書き上げることさえできる。しかし、どうしても起きるのが6時になってしまうことが多く、創作の時間が取れないまま出勤の準備を始めなければならなくなる。ふだんは通勤途中にスマホで書いたものをパソコンに送って整理するのが執筆活動の中心であるという。

この点については大滝瓶太も同様である。大滝の場合は、夜な夜な月極駐車場と隣り合わせにある自動販売機のコンクリートの段差に腰かけてスマホで原稿を書くのだという。もちろん冬場は寒すぎて書けない。さらに土日は家族サービスのためになかなか書けない状態が続いている。安定した月給取りとフリーライターの違いこそあれ、家庭と仕事を持った人間がプロとして創作に取り組むとなると並々ならぬ苦労を強いられるのだろう。

佐川恭一と大滝瓶太のサイン入り「佐川恭一☆Night」限定小冊子。貴重な一冊だ。

そして、重大発表!

小説家の重大発表といえば、自殺か新作の予告くらいのものだと相場が決まっている。私の予想は的中し、「佐川恭一☆Night」の終わりに佐川が明かした重大発表は新作の刊行であった。自殺でなくて本当に良かった。

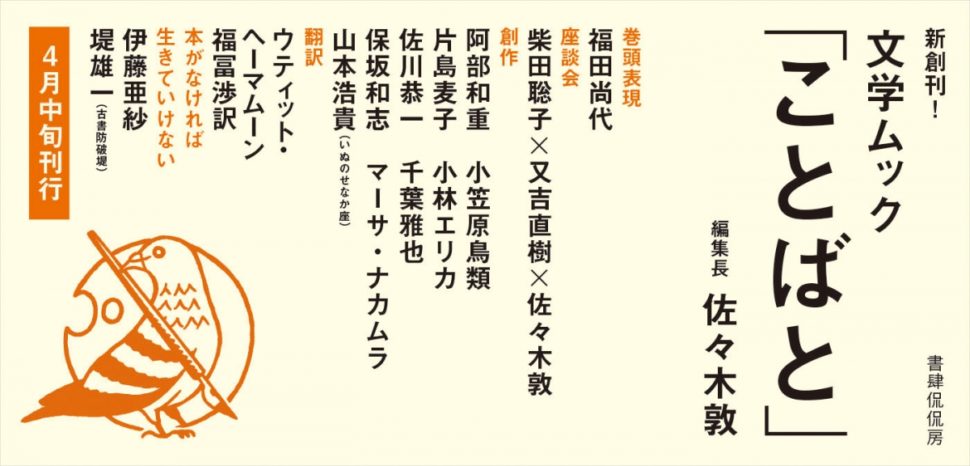

2020年1月17日(金)発売予定の『小説すばる』2月号に佐川恭一と高橋文樹の新作短編小説が掲載されることになった。佐川恭一作品のタイトルは「スターライトパレスパート2にて」。詳細は伏せるが、今回は志賀直哉へのオマージュが繰り広げられるらしい。高橋文樹はモンゴルを舞台とした作品「静かすぎて聞こえない」を書いた。昨今破竹の勢いの破滅派が今度は小すばを乗っ取るかたちとなった。Juan.B同人による「快挙!」ニュースも近日中に出るに違いない。

佐川恭一は八年前から破滅派に所属し、これまでにベストセラー『サークルクラッシャー麻紀』(2017年)を含む四冊の電子書籍を破滅派から刊行している。文学フリマで頒布される紙の破滅派においても常連の寄稿者だ。しかしその一方で、彼は他の破滅派同人に対して意識的に距離を置いてきたふしがある。破滅派の編集会議に参加したことはオンラインも含めて一度もなく、隔月で開催している合評会については「なんか怖い」という理由で敬遠してきたという。私も生身の佐川恭一を目にしたのは今回が初めてである。

佐川の破滅派同人に対する意識が垣間見えたのは、私がようやく会えた佐川恭一に名刺を渡す機会をうかがっていたときのことだ。「佐川☆Night」の参加者に配布された限定小冊子『20XX年のバスケットボール』(toi books、2019年)と第13回もんもん文学賞大賞受賞作『無能男』(南の風社、2017年)にサインをもらうことになり、名刺を出す機会は二回めぐってきた。もちろん私はそれらの機会を逃さず名刺を彼に手渡した。ところが二度までも出した名刺は二度ともサイン本と一緒にあえなく突き返されたのだ。佐川恭一は破滅派同人と関わるのがよっぽど嫌なのだろう。あるいは快活でフレンドリーな態度とは裏腹に、私と二度と関わりたくないということだろうか?

たしかに華々しく文壇で活躍する高橋文樹や佐川に比べれば、私ははるばる大阪まで足を運んで記事を書くしか能のない一介の特派員に過ぎない。しょせんは使い捨ての飛び道具だ。ああ、やはりこんなところにもヒエラルキーは歴然と存在していたのか。私もこれから文学的偏差値をもっと高めて、佐川恭一に人として認めてもらえるレベルに達するよう精進するつもりである。

コメント Facebookコメントが利用できます