酔っ払って気分のよくなった兄ィは、ずいぶん気前が良くなっていた。

「あとよ、乾パンも食えよ。福祉センターで貰ってきたから。あと石鹸も。そだ、これ使うか?」 どんどんプレゼントをくれる兄ィが最後に出したのは、ラジオ。『壊れかけのラジオ』というか、壊れてんじゃねえの、コレ? 「拾ってきたんだよ。ドロ市(早朝に開かれるドロボウ市場)で売れっかなって。使えねえか?」 ――どうでしょう、売れはしないと思いますけど。 「じゃあ、持ってけよ」

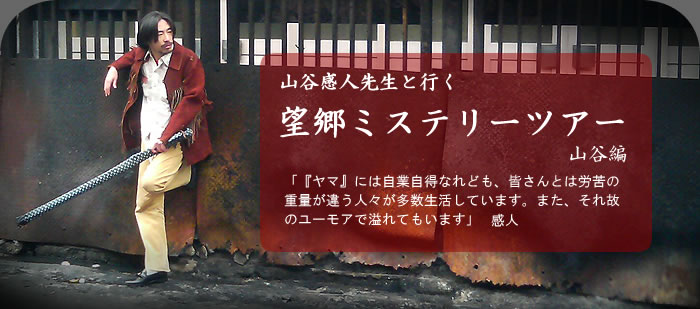

固辞しようとした皇子だが、それを見て「ありがとうございます!」と素早く受け取った感人先生の優しさには恐れ入ってしまった。う〜ん、さすが感人先生、だてに「山谷を名乗る」わけじゃない。この街の仁義について、よくわかってらっしゃる。 お土産を勧める手も止まり、宴もたけなわといったところ、兄ィはぽつりと呟いた。

感人先生は持っていた小銭を差し出した。わずか166円。皇子も500円玉を兄ィの手の平に載せた。 「おう、ありがとな」 言葉とは裏腹に、兄ィの顔は堅く暗かった。その顔に積み重ねた汚れの中にゆっくりと沈んでいくようだ。 「兄ィ、それじゃ、また。今度は去年のクリスマス・イヴの時みたいに、一緒に缶ビールを鼻から飲みましょう!」 感人先生はそういうと、兄ィに抱きついた。兄ィの顔はかすかにほころびを見せた。

「最後に見せたいところがあるから、そこへ行こうか」

――この先になにがあるんですか?

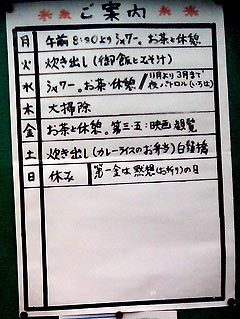

先生に導かれるまま、福祉センターとやらの中へ。薄暗い階段に光る蛍光灯が、窓一つない建物の中を照らしている。 ――地下賭博でもやってそうですね。映画に出てきそうだ。 「やってる奴もいるよ」 ――え? やってるの? 「将棋とか囲碁だけどね」 マジかいな、と訝りながら奥へ行くと、建物の薄暗い印象は一変した。地下2階には「娯楽室」と書かれた小さな体育館ほどの部屋があり、そこでは男たちがひしめいている。部屋の中央にはベンチが何列も並べられ、テレビを眺める人々で占められている。部屋の右側にはずらりと小机が並べられ、向かい合った人々が将棋や碁に興じている。ほんとうにこれだけの人数が賭けに興じているのだろうか。 しかしなんというか、アジアな雰囲気につつまれている。貧しいながらも熱気に満ち、雑多な賑わいが居心地いい。隣では、アブレの男たちがお互いを「豊臣秀吉」「織田信長」と呼び合っている。

「ちょっと雑誌貰ってこう。いいのがあるから」 感人先生はシケモクだらけの灰皿に煙草を捨てると、受付窓口に歩き出した。スポーツ新聞がタダで読めるようになっている。雑誌というのだから『アサヒ芸能』かなにかと思ったが、そうではないらしい。受付のお兄さんに頼んで出してもらったのは、手作り感満載の小冊子『なかま』である。 「これね、この街に住む人が寄稿している文芸誌」 なんと、我々と同じようなことをこの街の人々もしている! パラパラと中を眺めると、彼らの日常をユーモアでつづった作品が、短歌、エッセー、小説と形式を問わずに集められている。なかなかのクオリティ。なにより魂がこもっている。こりゃ、我々もうかうかしていられないな。ちなみにここでPDF版が読めます。

娯楽室を後にすると、感人先生は福祉センターの塀に寄りかかった。 彼らには今更他に行く場所もないし、若者はよりつかないしでさ。そこで宿屋側にすれば、このままでは経営が成り立たないとの事で、多少これまでよりは料金を高くしても部屋を小綺麗に改装し、出張のサラリーマンや、外国人の観光客向けの格安ホテルの街として売りだしているんだ。ほら、愚僧も皇子も何カ国か世界を廻って判るけど、日本っていかんせん『寝るだけの場所』が高いでしょ? いい発想だとは思うんだけど、それで益々、昔からの住人は暮らしにくくなって肩で息をする。そうやって結果として、この街のゾクゾク感は消えていってるのさ。少し前までは、子供、処女、常識人は歩くなといわれていたのに、今じゃ普通に闊歩している。それが良いか悪いかは、敢えていわないけどね」

と、南千住の駅へ向っていると、ちょうどそこへ来た外国の方々。これからコンサートに行くという。ついでに先生とパチリ。 ――先生それ、そのまま太宰治『津軽』の締め部分じゃないですか! 流石にオイタが過ぎますぞ! そしてまた、これらの人たちは過去のものであるが、現在もなお、読者のすぐ身ぢかにあって、同じような失意や絶望、悲しみや諦めに日を送っている人たちがある、ということを訴えたいのである。

『季節のない街』(新潮文庫、1970年、421頁)

行くも涙、戻るも涙の泪橋。人はなにを思いながら、この街へ来て、去って行くのだろうか。 (文・写真 紙上大兄皇子) ‹‹ 前半へ もくじへ ›› ©HAMETUHA 2007 All Rights Reserved. |